|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

むくみについて

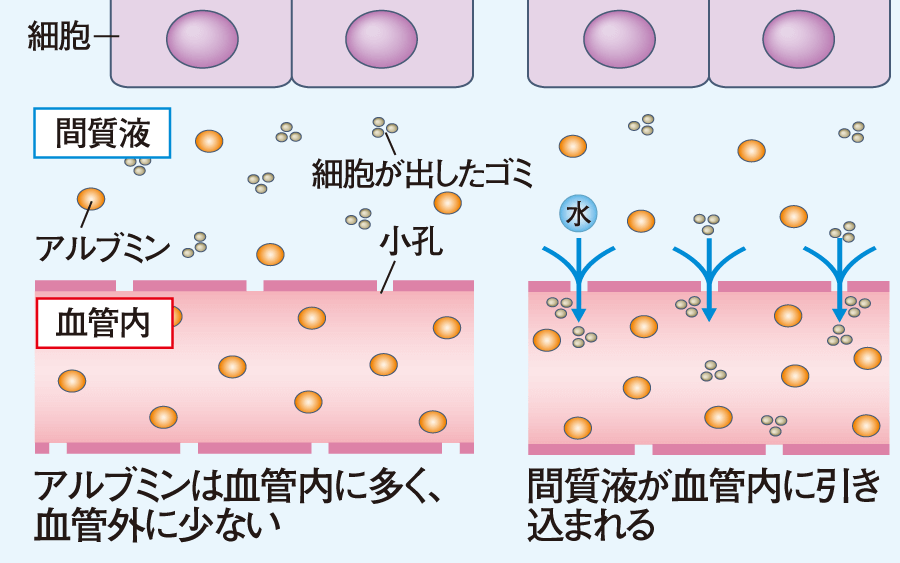

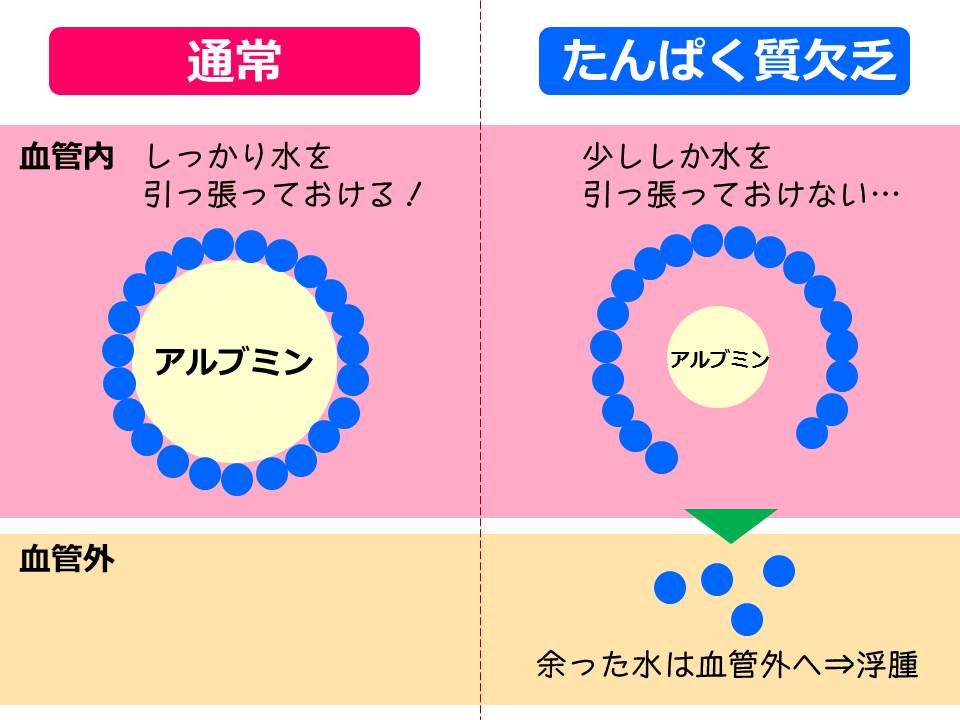

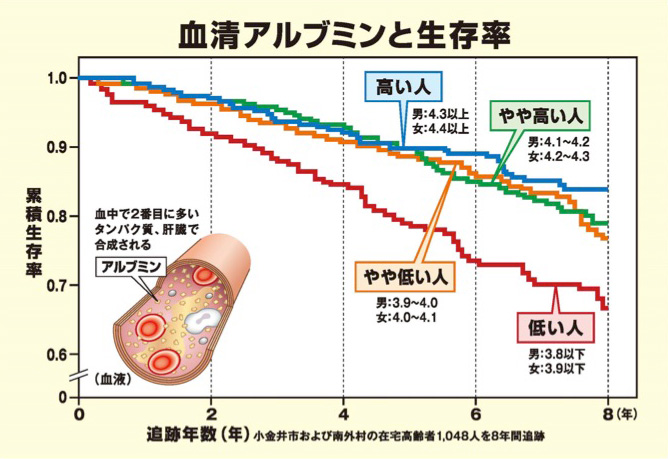

さて、血液中の成分について  アルブミンは私たちの血液中にあるたんぱく質のうち最も多いものです。 その値は、血液検査表に載っています。 さて、怖ーいむくみの状態は(右側)  *間質液とは、多細胞生物(ここでは人)の組織において細胞を浸す液体であり、細胞外液のうち血液とリンパ管の中を流れるリンパ液を除く体液のことです。 アルブミンの働き a、アルブミンが血液中にあることで血管の内側と外側の水分のバランスが保たれています。 b、ホルモンと結合して体中に運搬する働きや、筋肉のエネルギー源である脂肪酸もアルブミンが運搬しています。 もし血液中のアルブミンの量が減少すれば、血管から水分が漏れてしまい外の細胞組織に溜まってしまい【むくみ】や【腹水】の原因になったり、 筋肉へのエネルギーが十分供給されなくなり、運動に支障をきたし【筋肉障害】の原因にもなります。  アルブミンは食事で摂取したタンパク質が消化管(胃腸)でアミノ酸に消化・吸収され、門脈を経由して肝臓に運ばれたあと、肝臓で合成され血中に入ります。  <健常時> アルブミンは総タンパク(血液中に含まれているタンパクの総称)の約67%を占めるタンパク質です。 肝細胞でのみ作られ、血液中に存在しています。血液中のさまざまな物質を運んだり、体液の濃度を調整する働きをします。  <異常時> 何らかの異常で肝機能が低下すると、肝臓のアルブミンをつくる能力が低下するため血液中の数値が下がります。 アルブミンが血管外に出ていく要因としては、体組織に吸収されたり、尿や出血で体外へ排出されたり、胸水や腹水に漏出するなどがあります。また、異化更新により血管内で消費されることもあります。 慢性肝炎、初期の肝硬変ではあまり変動しませんが、肝硬変が進むと減少し、アルブミンも3.5 g/dL⇒3.0 g/dL、さらには2.0 g/dL台になります。  血中のアルブミンが低下してくると、むくみ、浮腫といった症状がでてきます。 これは、血中のアルブミンが低下することで、膠質浸透圧というものが低下し、細胞間質(細胞と細胞の間に存在する物質で,コラーゲン線維、細網線維などの線維成分および糖タンパク質などで構成されています。)から血管内へ水をひっぱってくることができなくなってきて、逆に、細胞間質の方へ、たくさんの水が移行してしまうからです。 細胞間質に水がたまってくるとむくみ、浮腫といった症状がでてきます。 アルブミンが少なくなる原因 ・肝臓の機能低下 -アルブミンは肝臓で作ら れていますので肝機能低下はダイレクトにアルブミンに影響します。 ・腎臓の機能低下 -腎臓が悪くなると血液のろ過中で、尿の中にアルブミンが漏れ出してしまい、その結果アルブミン量の減少につな がります。 ・たんぱく質摂取量が少ない -アルブミンはたんぱく質ですので、肉や魚や大豆など食べ物から摂るたんぱく質が十分でないと、アルブミンも ちゃんと作れなくなってしまいます。 このようにアルブミン量が少ない状態が続くと・・・ 【心筋梗塞や脳梗塞】など命にかかわるような血管の病気も起こりやすくなり、さらに免疫力の低下も招いてしまいます。アルブミン量が少ない人は、病気にかかりやすく肺炎など重症化する病気になりやすくなってしまいます。 血清アルブミンは血清中のアルブミンの値です。 血清アルブミン 基準値 3.8~5.3 g/dl 血清アルブミン値が低値の原因 1)タンパク質摂取不足 2)タンパク質合成障害 3)タンパクの異化亢進 4)タンパクの体外喪失 血清アルブミン値が高値の原因 脱水により血管内の水分が減少し濃縮状態にあるときです。 アルブミン値が高値となるときは、尿素窒素(UN)、Na、Clなど脱水を示す値が合わせて高値となることが多いです。 血清アルブミン値が高値のときはこれらの検査値を合わせて見るとともに、口渇、頭痛、嘔気、全身倦怠感の症状が出現していないか確認しましょう。  A/G比とは アルブミン/グロブリン比の略。 血液中にあるアルブミンとグロブリンの比率を計ります。概算ではアルブミンが2/3とグロブリンが1/3の割合で存在していますので、この割合に異常がないかを調べます。 アルブミンの量は加齢などでも単純に減少しますので、グロブリンの量とのバランスが大切です。このグロブリンは他のタンパク質を包みこむタンパク質で水に溶けにくく、免疫力に関係しています。 高齢者とアルブミン 抵抗力が弱くなってきている高齢者の健康維持の指標はアルブミン量にかかっているといっても過言ではありません。 興味深い事実に、アルブミンの減少量は個人差があり、高齢者でも若い人と同じようにアルブミン量を保っている人もいます。 アルブミンは血管の健康や免疫力に影響を与えるものですから、アルブミン量の多い人は健康長寿である場合が多く、アルブミン量が少ない人は短命であるという研究結果も出ています。 食べ物の代謝と健康を保つ秘訣! 肝臓は、体に必要なたんぱく質を作ったり、体で不要になったり毒が入ってきた場合の解毒をしてくれる大切な臓器です。 アルブミンも肝臓で作られていますのでアルブミン量を若い人と同じ様に保つ一番の秘訣は肝臓を健康で元気な状態にしておくという事なのです。 肝臓の健康を保つ方法 1、若いときから肝臓をいたわる。 若いうちは暴飲、暴食をしても、回復力がありますので「自分は大丈夫だ!」と勘違いしてしまいます。しかし、物言わない臓器のダメージは確実に進行していて、体全体の機能が低下してくる50~60歳くらいになると表面化してきます。 若い頃に暴飲、暴食していた人が肝硬変や肝臓がんになった、という話はよく聞くことです。 検診などで肝機能の低下を注意されたら、肝臓をいたわる生活を心がけでその後の健康も変わってきます。高齢になってからでも肝臓をいたわる生活を心がけることが大切です。 2、薬や添加物をなるべく控える。 肝臓には外から入ってきた毒素を解毒してくれる働きもありますが、薬や添加物の多い食品を多く摂っていると、日々肝臓にも負担をかけ続けてしまいます。 日本人は薬好きですが、むやみに薬を飲むと【肝機能障害】など、肝臓を傷めます。 また添加物の多い食生活は改善することで肝臓の健康も良い方向に向かわせることができます。 アルブミンを作る食品 ・肉や卵 ・チーズやヨーグルトなどの乳製品 ・豆腐や納豆など大豆たんぱく ・魚 などのたんぱく源を毎食バランスよく食品から摂ることは、アルブミンを作る上で大切な事です。 もっと効率よくタンパク質を摂るには、大豆レシチンを摂るのもお勧めです。

レシチンは大豆のわずか0.5パーセントの含有量です。 大豆レシチンは血管の内壁に付着した、コレステロールを溶かして、体外に排出する効果があるため、動脈硬化の予防になります。 先日永眠された日野原 重明先生は、一日18時間働いて、睡眠時間が平均5時間さらに食生活で大豆レシチンを摂取されていたとのことです。私も睡眠時間は一日5時間で大豆レシチンも摂っていますよ。100歳ぐらいまで長生きするかな!(⌒-⌒)ニコニコ... 閑話休題: ののしり言葉は禁止!  怒りの感情は、人やモノに当たっても解消できず、それどころかより激しい怒りが涌いてくる。 ネット社会と言われるようになって久しいですが、SNSなどで匿名でコメントをできる場がどんどん増えています。 普段は腰が低く見えるけれど、ネットでは攻撃的な物言いを辞さない、いわゆる「ネット弁慶」というような人も少なくありません。 批判する対象が見知らぬ他人であれば、なおさら攻撃的になり、それをストレス解消の手段にしている……という人がいるかもしれませんが、これは止めておくべき行動です。 東フィンランド大学のミウヴォネンらによる研究で、世間や他人に批判的な物言いをする度合いを測る実験が行われました。 この結果、「人を信用できない」と考えて、攻撃的な物言いをしている人は、認知症になるリスクが高くなるという結果が得られたそうです。 「身体が先で、脳があと」 日常生活であれ、ネット上であれ、他人をののしるようなことを繰り返していると、自然と「ののしり体質」になっていってしまうのです。 人格は日常の積み重ねです。 表面上をいくら取り繕ったとしても、日頃からの「ののしりグセ」がついていれば、徐々に徐々に、態度や雰囲気にあらわれるようになっていきます。  これに関連して、アイオワ大学のブッシュマンらの研究があります。 実験では、被験者たちに「怒ったときはパンチング・バッグを殴ると、怒りの解消に効果的」という記事を読ませて、そのあと怒らせてみて、どんな行動に出るかを調査したものです。 その結果、パンチング・バッグを殴った被験者はバッグを叩くことを楽しんだものの、怒りはおさまるどころか、怒りの対象の相手、ひいては関係ない人にまで怒りをぶつけるようになったそうです。 つまり、怒りの行動は、一度でも表現してしまうと広がってしまうということです。 したがって、イライラしたとき、暴言を吐きたいときは、瞬間的に行動するのではなく、我慢をしてください。具体的には、何か言いたいことがあっても、それを悪い言葉ではなく、良い言葉に言換えようと考えてみてください。 アシュという心理学者による有名な実験ですが、ある人を形容するのに 1 知的な、器用な、勤勉な、温かい、決断力がある、実践的な、注意深い 2 知的な、器用な、勤勉な、冷たい、決断力がある、実践的な、注意深い と、2つパターンで紹介したとき、印象にどれくらい違いがあるか調べました。 すると、後者に対する評価は否定的になりました。 しかし、見比べるとわかりますが、先の紹介で違うのはたった一語だけ、「温かい」と「冷たい」だけです。 にもかかわらず、後者の評価が否定的なものが多くなったのです。 たとえば、議論などで反対意見があったとして、それが正当な内容だったとしても、ネガティブな表現、人をののしるようなニュアンスを加えてしまうと、相手の感情をむやみに刺激することになり、話し合いになりません。 怒りは、生物として原子的な脳の働き「大脳辺縁系」から起きる働きですが、人間はそれをコントロールする「大脳新皮質」が進化しています。 つまり人間だからこそ、怒りはおさえられるのです。 怒りの感情も、少し時間をおけばおさまります。 ですから、何よりも重要なのは瞬間的に怒らないこと。 怒らない選択肢もあるんだ、怒るかどうかを選ぶことができるんだ、ということを常に頭に入れて、ふ~っと、深呼吸などをしてください。 健康法 ブログランキングへ にほんブログ村←ポチッとね お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2018.01.01 13:22:46

|