|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

もも裏の痛みの主な原因

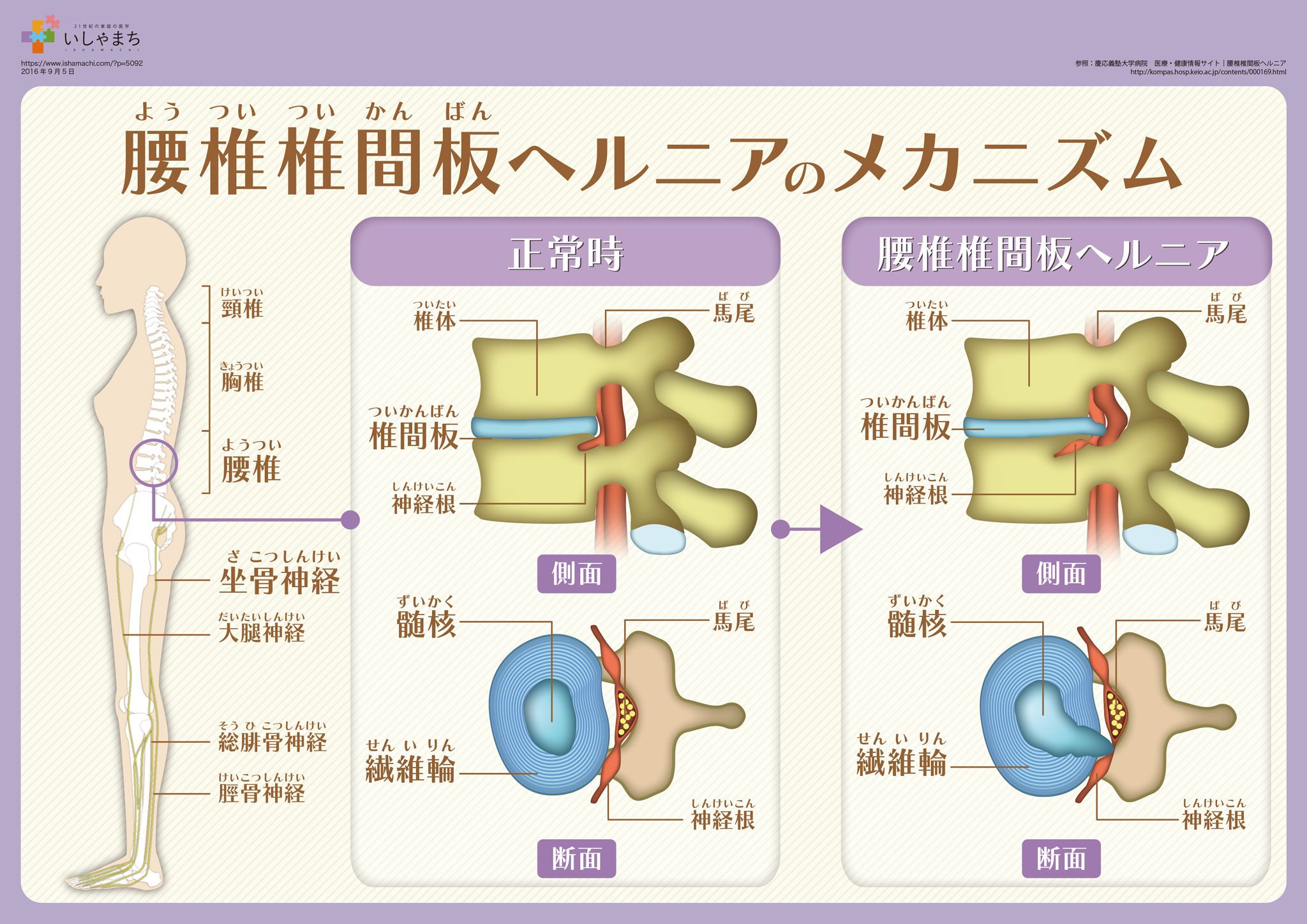

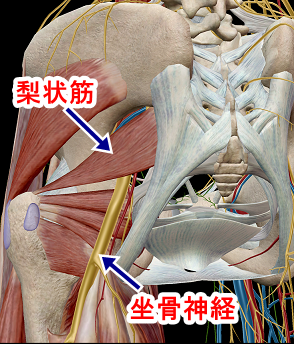

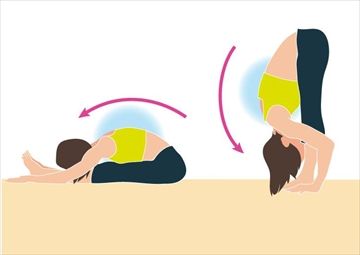

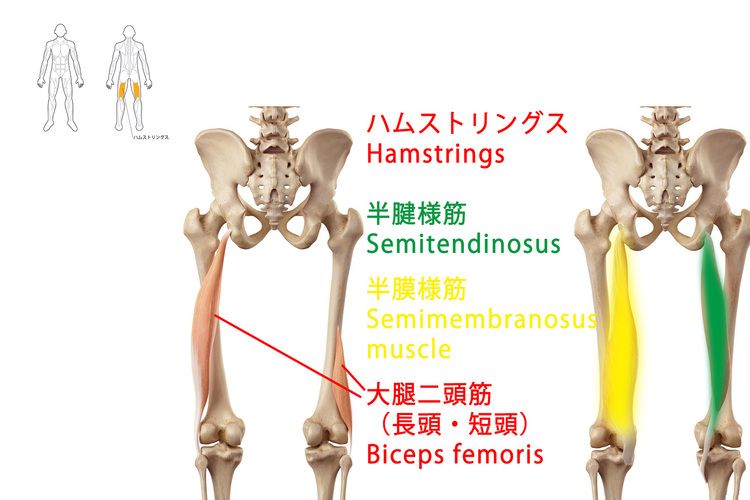

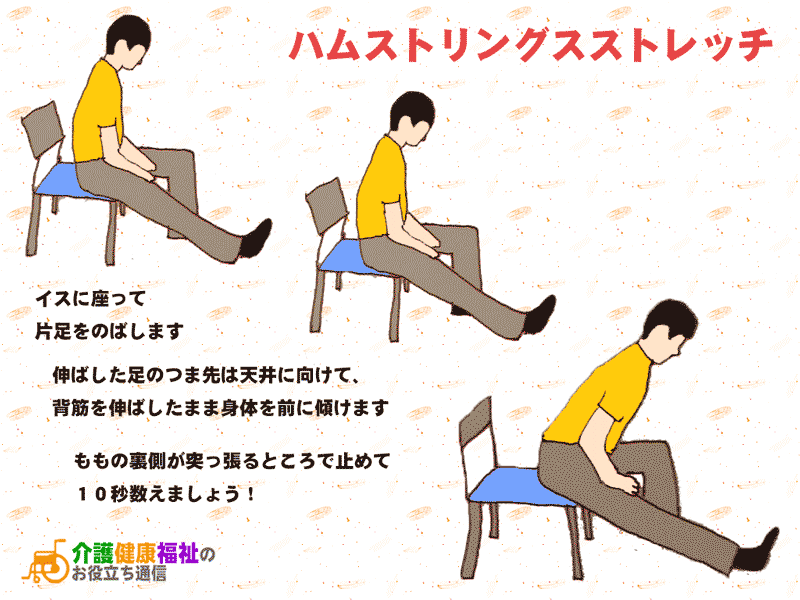

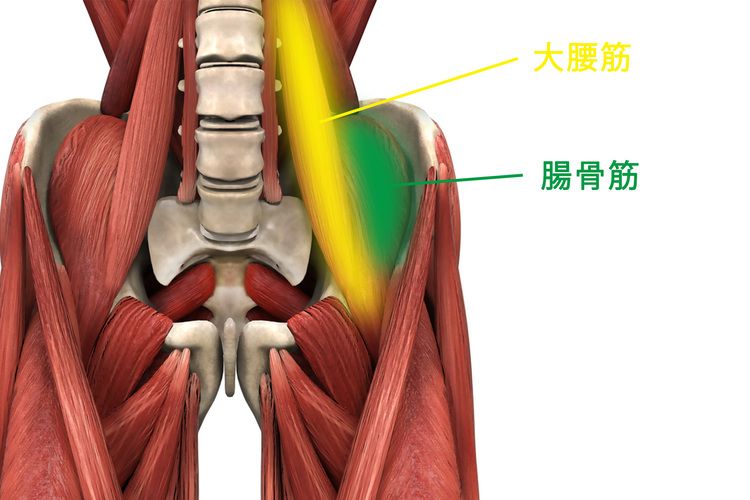

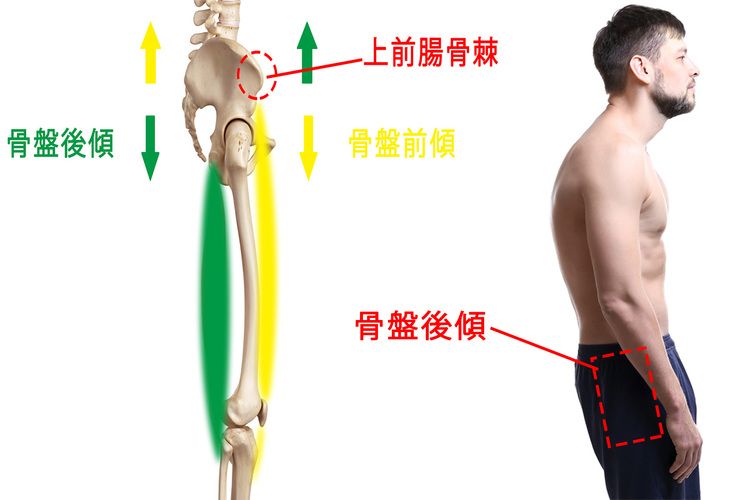

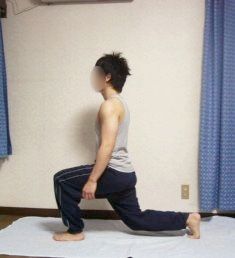

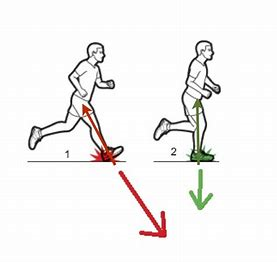

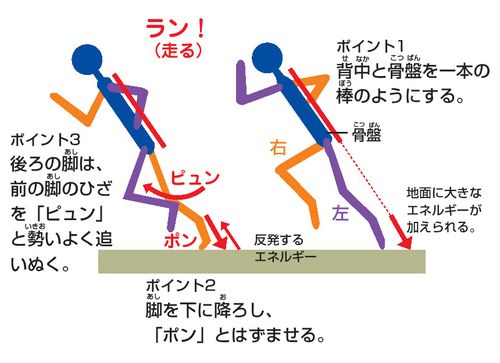

・腰椎椎間板ヘルニア ・坐骨神経痛 ・柔軟性の低下 ・骨盤のゆがみ ・トレーニングやランニングなどによる筋疲労 1、腰椎椎間板ヘルニアが挙げられます。  腰の疾患なのに何故痛みがもも裏に出るかというと、神経が関係しています。ヘルニアでは神経が椎間板により圧迫されて痛みやしびれが出ると言われています。 その神経は、腰椎から分岐し、下半身の方に降りるように走行しています。そのため、腰の方、上部の神経が圧迫されると、神経がつながっているため、その痛みやしびれは下半身の方にも伝わることがあるのです。 似た様な要因で、脊柱管狭窄症やすべり症でももも裏の痛みやしびれ症状が出ることがあります。 ヒトは痛みがあると興奮状態になりやすく、筋肉においても緊張レベルが高まりやすいのです。 もも裏に痛みが走るようであれば、その付近の筋肉がスパズム(過緊張した状態をスパズムと言います)を起こします。すると筋肉が硬くなりやすいです。 筋肉が硬くなればより神経を圧迫しやすくなり、悪循環が起きます。 腰痛ともも裏の痛みを併発していて、まだ整形外科で診てもらっていない方は、是非一度受診されることをお勧めします。 椎間板ヘルニアなど、神経圧迫が原因の場合は、直接の原因はもも裏ではなく、腰で起きている神経圧迫をなるべく取り除くことが優先です。 ヘルニアが起きる原因として、姿勢のくずれ、筋力低下、関節本来の柔軟性の低下などが挙げられます。 運動療法で軽快することも多いですが、ヘルニアの場合、手術療法を選択する場合もあります。専門医の指示を仰いだり、自分の体に合った具体的なトレーニングをトレーナーに聞くなどして改善に努めましょう。 2、坐骨神経痛が原因の太ももの痛み  坐骨神経痛も上記と同じように神経圧迫が起きている状態です。 直接の原因はもも裏のハムストリングスというより、坐骨神経を覆う臀部の筋肉にあります。 ここがポイントです。同じ神経圧迫といっても、圧迫を受けている箇所が違います。よって、対処法も異なります。  人によって異なる場合はあるのですが、坐骨神経という神経は梨状筋のすぐ近くを通っています。梨状筋などの臀部の筋肉が硬くなることで圧迫が起きるのです。 つまり、改善策はこの梨状筋の柔軟性を回復させることです。 使うのはテニスボールです。テニスボールを使って臀部の筋膜リリースを行います。  長座の姿勢を取り、両手は腰の後ろにつきます。テニスボールを置くのは坐骨付近ですが、骨に当たらないように、坐骨よりわずかに臀部に近い、後ろ側に置きます。 気持ち良い~痛気持ち良いくらいの体重をかけておき、股関節を内側、外側に交互に回します。こうすることでよりほぐれやすくなります。 3、柔軟性の低下も痛みの原因になる 体が硬いともも裏に痛みが必ず出るわけではないですが、関係はあります。腰痛などが原因でなければ、柔軟性や筋力が原因であることが多いです。 柔軟性の目安  股関節が硬い、もも裏が硬いと感じる人は比較的多いのではないでしょうか。 前屈という、分かりやすい柔軟性の指標があるためそう感じやすいのですが、実際硬くなっている方は多いです。  目安として、仰向けで寝た状態から、膝を伸ばしたまま脚を上げ(股関節屈曲)、90°まで上げられれば十分柔らかいのですが、大体の方が膝が曲がってしまったり、骨盤の回旋などの代償動作が起きたりするはずです。 前屈は単に柔軟性を見るモノではありません。実はあなたの身体の状態・特徴を写し出しているんです。鏡の前で自身の前屈姿勢をチェックし、ピンポイントのストレッチを行いましょう!! もも裏のストレッチ(ハムストリンクス)  これはもも裏の筋肉、ハムストリングスが特にストレッチが難しいのが一つ理由にあると思います。 何が難しいかというと、ストレッチを最大限かけているつもりが、骨盤が丸まってしまってお尻に近い方がうまくストレッチが効いていなかったり、骨盤が回旋してしまってハムストリングスの外側はストレッチが効くけど、内側のストレッチが効いてないなど、不均衡も生じやすい筋肉だからです。  分かりやすい例で言うと、長座体前屈をやってみてください。ただ無意識に体を前屈させると、骨盤がかなり丸まって後傾という状態になると思います。ハムストリングスは、お尻の辺りにある骨、坐骨という部位から膝下についているので、骨盤が後傾している状態というのはハムストリングスが短縮していて、ストレッチが効いていないということを意味します。 実際、骨盤を後傾させたままの前屈では、膝に近い所にはストレッチを感じますが、お尻に近い所はあまりストレッチを感じないと思います。 ハムストリングスをうまくストレッチするには、骨盤の適度な前傾が必要です。椅子に座っている時、丸まった背中を伸ばすために腰、背すじを伸ばそうと腰を入れるあの姿勢です。 <ハムストリングスのストレッチ> 骨盤を立てにくいと感じる方には床ではなく椅子に座った状態をお勧めしています。  椅子に座ったら、ストレッチしたい側の片脚は真っすぐ前に。少しだけつま先も起こしておきます。 反対の脚は膝を曲げ、外に外しておきましょう。 前屈する前に必ず腰、背すじを伸ばします。つむじまで一直線を作りましょう。 前屈しに行くときは、「おへそから」前に倒していきます。胸ではなくおへそです。大事なポイントです。こうすることで、終始骨盤の前傾がとれるようにしておきます。 これにより座骨に近い方までハムストリングスのストレッチがよく効いてくるようになります。 目安は10~15秒程度行いましょう。 筋トレをされる方は特に、クールダウンでストレッチをしっかり行いましょう。 4、骨盤のゆがみでハムストリングスが硬くなる。  【送料無料+Pt10倍!】パエンナスリム 2着セット 脂肪燃焼 レギンス 簡単履くだけ脚やせダイエット エステ行かず自宅で楽々ケア 下半身太り 冷え性足のむくみ 着圧スパッツタイツ 太もも ふくらはぎ ヒップケア引き締め 足痩せ履いて寝るだけPT倍増   骨盤が後傾すると、もも裏のハムストリングスは硬くなりやすいです。 前述したもも裏のハムストリングスの柔軟性低下とも関係します。ハムストリングスが硬いと骨盤を後傾させる方向への引っ張る力が強くなるからですね。先ほど紹介したストレッチ方法を試してみてください。 骨盤が後傾気味の方は、お尻ともも裏の柔軟性を向上させると、改善方向に向かいます。  女性に多いのですが、実は柔軟性は十分にあり、骨盤後傾の原因は実は筋力不足、機能低下によるものであることも。 どこの筋力かと言うと、特に「腸腰筋」です。  腸腰筋のはたらき 1)日常生活におけるはたらき まず日常生活において、腸腰筋は歩行で脚を前にだすために必要となっています。腸腰筋は脚を前に振りだすはたらきがあり、姿勢を維持するためにも大切な筋肉です。腸腰筋が弱ってくると姿勢が崩れ始めて老化が進み、背骨や股関節に負荷がかかります。老化に伴う故障を防ぎ長く健康的な生活を送るべくしっかりとトレーニングしていきましょう。 2)スポーツをするときのはたらき またスポーツをするときにおいて、腸腰筋は股関節の屈曲に大きな影響を及ぼします。具体的にはウエイトリフティングをする際のウエイトを上に持ち上げる姿勢を支える役割をしています。そのため腸腰筋が弱くなると一般的なウエイトを使った筋トレ時に期待する効果が得られなくなってしまいます。またバスケットで中腰になる動作やサッカーでボールを蹴る動作など、様々な場面で腸腰筋は欠かせない存在です。 腸腰筋を鍛えるメリット 1)姿勢が良くなる 腸腰筋は背筋を安定させてくれるので、姿勢が良くなります。ただ姿勢が良くなるだけではなく、日常生活やスポーツの際にも背筋が安定していることはパフォーマンスの向上に必要です。足を踏ん張る動作の時には腸腰筋が働いていて、足から伝わる揺れを腸腰筋が受け取って衝撃を緩和して上体を安定させます。正しい姿勢を保ち、上体を安定させるためにも腸腰筋を鍛えていきましょう。 2)ぽっこりお腹を防げる 下腹がだらしなく出てしまう、そんなぽっこりお腹の原因も腸腰筋かもしれません。腹筋トレーニングをしていても最後までしつこく脂肪が残ってしまうのがこの下腹ですよね。 腸腰筋が緩んでいると内臓が下の方に落ちていってしまい、結果としてお腹が出てしまうことがあるのです。 どうしても下腹が出てしまうということで、悩みを持っている方はこの腸腰筋を鍛えてみると良いでしょう。 インナーマッスルを鍛える前に知っておきたい5つの法則 先述した通り腸腰筋はインナーマッスルの1つです。インナーマッスルはアウターマッスルとは違い、じっくりゆっくりと負荷をかけながら鍛えていくのが特徴です。ここではインナーマッスルを鍛える前に知っておきたいポイントを5つ紹介したいと思います。 1)急がずゆっくり動かす 体幹周りのインナーマッスルを鍛えるためには狙った部位に注意を向け、ゆっくり動かして確実に効かせることが大切です。アウターマッスルに比べて目で見ることができないインナーマッスルは意識をし続けることが困難。だからこそゆっくりと動かして筋肉の動きを感じながらトレーニングをすることは必要不可欠です! 2)呼吸を止めない 運動中はもちろんのこと普段から呼吸を深くするように意識しましょう。深い呼吸をすることで呼吸を支える胸部のインナーマッスルを鍛えられます。 息を大きく吸うときには胸郭が広がりやすいように腹腔が緩み、息をたくさん吐くときには腹腔が力んで胸郭を押し上げます。無意識になると浅くなりがちな呼吸もトレーニングの1つとしてしっかりと意識的に取り組みましょう。 3)トレーニングの際に気を付けなければならないのが骨と関節の位置関係です。 中でも脊柱や骨盤、肩甲骨などの姿勢を支える骨格はしっかり整えましょう。鏡の前でトレーニングをするのがおすすめです。 フォームが崩れたままトレーニングをすると効果が得られないのがインナーマッスルの特徴。しっかりと脊柱が自然なS字カーブを描いてその延長線上に頭が来るようなアライメントになっているかを意識しましょう。 4)回数制限を守る インナーマッスルはアウターマッスルとは違い筋肥大を目標とはしていません。そのため1セッションで反復回数をやみくもに増やすとフォームも崩れ、トレーニングの意味を成しません。インナートレーニングの目的は運動神経との連携を高めて思い通りに動かせるようにすることです。 そのためにも1セッションの回数を増やすのではなく、トレーニング頻度を増やして1週間当たりのトータル回数を増やすようにしましょう。 5)高い負荷は禁止 インナーマッスルを鍛える際には重たいダンベルやバーベルなどの大きな負荷は必要ありません。逆に高負荷をかけてしまうと反射的にアウターマッスルが鍛えられてしまい、狙ったトレーニング効果が期待できません。インナーマッスルには自重が効果的で道具なしで手軽に始められるのもインナートレーニングの利点です。 股関節の前側についている筋肉で、脚を引き上げる力を担っています。この筋肉はそのついている位置関係から、骨盤を前傾させる力もあります。 逆にこの腸腰筋の力が弱いと、骨盤が後傾方向に引っ張られてしまうのです。 そこで筋トレで鍛えます。やり方は、もも裏のストレッチの時と同様、椅子を使うとやりやすいです。  椅子に座り、両手をお尻の後ろ辺りにつきます。上体をやや後ろに倒しますが、決して腰や背中を丸めず、ぐっと伸ばしておきます。 膝は曲げたままで構いませんので、片膝を胸の方にできるかぎり近づけます。しかし注意が必要で、絶対に腰、背中は丸めません。 腸腰筋は脚を引きつける筋肉なので、この姿勢は股関節の前側にぎゅっと力を感じると思います。数秒きつい高さでキープし、降ろすという動きを、10回程度目安に行ってみてください。  腸腰筋の筋力がしっかりつくことで、骨盤が本来の向きに戻りやすくなります。骨盤がいい位置に戻れば、ハムストリングスの筋肉の長さも正常になります。 オーバーワークに要注意  使い過ぎにより筋肉が硬くなり、筋肉のスパズムのが取れないことで痛みがでることもあります。 特に筋肉をつけるために高負荷でレッグカールの様なマシンを何セットも使用している方は、トレーニング種目を変えてみるか、その後のストレッチやケアを大事にしましょう。 トレーニングの目的にもよりますが、スクワットやランジ(ランジは太ももやお尻など下半身全体を鍛える筋トレです。)など、ハムストリングスにストレッチをかけながら行う種目がお勧めです。   やり方: 1.背すじを伸ばし、胸を張って肩幅くらいのスタンスで立つ。 2.上体の姿勢を維持したまま片足を前に踏み出し無理のないところまでしゃがむ。 3.出した方の足を元に戻す。 ※2~3繰り返し。(左右交互に出す) 筋肉や股関節の柔軟性を保ちながら筋力アップするのに向いています。 ハードなトレーニングをする方はリカバリーも大事ですから、運動後には軽めの有酸素運動で乳酸を除去し、静的ストレッチで筋肉の緊張を緩め柔軟性を戻しましょう。 運動後速やかに適度な糖質とタンパク質の補充を心がけ、筋肉の回復も早めましょう。 ランナーが気をつけるべきこと ランナーの場合は、強い負荷を一度にかけることが少ないので、最初は張りや違和感程度だと思います。肉ばなれなどの怪我につながらないよう、早期の予防をしていきたいものです。 ランニングをするともも裏が張るという方は、フォームと練習の仕方の見直しをしてみてください。 ランニングフォームについて 1)オーバーストライドになっていないかです。  一歩一歩が自分の自然なストライド以上に、意識的に伸ばそうとしていないか。接地の度に強い衝撃を受け、それを筋肉が受け止めていますから、筋力が追いつかないとオーバーワークになります。 オーバーストライド(膝から下を前に伸ばし、体の前で着地するような動きになります。)な気がするという方は、試しにいつもと同じ時速でピッチを10回/分上げてみましょう。分かりづらいと思うので、アプリでメトロノームをダウンロードしておきます。 いつものピッチを最初に図り、その後アプリのメトロノームのピッチを10回/分上げて、今度はランニングのピッチをそれに合わせます。 その方が案外走りやすい、ランニング後の疲労感やハムストリングスの張りがいつもより少ないと感じる方は、そのピッチが合っているかもしれません。 2)練習の仕方による疲労の蓄積が考えられます。 ランニングは、スピードがゆっくりなうちは割ともも前の筋肉をたくさん使うようになります。 逆にスピードが速くなるにつれて、もも裏の筋肉を使う割合が高まります。 陸上の長距離選手と短距離選手でもも前ともも裏の筋力比を比べると、短距離選手の方がもも裏の筋力が強いのです。 長距離の練習でも、スピード練習を入れればハムストリングスの使う割合が高いということです。 マラソンでサブ3など、高い目標を持っている方は練習でもスピード練習や、質の高い練習を入れることが多いでしょう。 LSDというゆっくり長く走る練習と比べ、ハムストリングスへの疲労の蓄積がしやすい練習をしていますので、クールダウンやストレッチは大事です。   ゆっくりと走るLSDトレーニング中に正しいフォームを体に覚え込ませましょう。足はかかとから着地し、つま先に力をかけて地面を踏みしめ、親指を中心としたつま先で地面を蹴ります。背筋はまっすぐに伸ばし、脚を前に出した時に重心を移動させます。肘はしっかりと曲げ、後ろに大きく振りましょう。 また、週に2回スピード練習を入れると張りが取れないと感じる方は、頻度を週に1回に減らしたり、1回当たりの練習量を少し落とすなど、練習の仕方を工夫してみると、もも裏の痛みが解消しやすいかもしれません。 にほんブログ村←ポチッとね お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2019.02.18 07:00:06

|