|

|

|

全て

| 秋のベネルクス・プロバンスの旅(05)

| わたくしの外食写真

| 一歩家を出ると、そこは非日常の浮世がある

| 韓国の旅写真

| 夕日ショー

| 今日のお惣菜

| 旅先で撮った写真(国内)

| ちょっと納得!!

| インドの想い出・・・写真

| 想定外の出来事

| オランダ・ドイツ(Aachen)の旅

| 今夢中になっている!!事

| シアトル・カナダの旅

| 師走のパリを一人歩き

| 再び冬のイタリア列車の旅へ

| 生きにくい世の中

| てくてく・きょろきょろ・寄り道歩き

| パリからベルギーそしてソウルへ

| 空を見上げると何かがある!!

| 自家製のデザート

| ヒマラヤのお膝元ネパールへ

| 日常の食から・・・・

| 師走のバルセロナ・ベルギー・パリの旅

| 東北・三陸の旅

| 四国・中国地方の旅

| 良寛さんの里へ

| ベトナム縦断の旅(014・12)

| 千里の道も一歩から

| 何時ものように

テーマ:旅の写真(3466)

カテゴリ:旅先で撮った写真(国内)

数年前、浅田次郎の作品

「壬生義士伝」「輪違屋糸里」等を読んだ

印象に残っている京都の場所が、 今回宿泊したホテルから近いことを知った お天気もよく、ぷらぷら歩きに絶好である

西本願寺をじっくり観光し、目的の所「島原」へ 以下は、ネットから参照 江戸の吉原と比較される京の島原は、花街の名称 室町時代に足利義満が現在の東洞院通七条下ルに許可した傾城町が日本の公娼地の始まりといわれる。 桃山時代(1589年)には豊臣秀吉の許可を得て、原三郎左衛門らが二条万里小路(までのこうじ)に「二条柳町」を開設した。江戸時代になると六条付近に移されて「六条三筋町」と呼ばれるようになり、吉野太夫などの名妓が輩出した。1641年にはさらに朱雀野付近への移転が命ぜられ、以後「島原」と呼ばれた。「島原」の名称は、この移転騒動が島原の乱時の乱れた様子に似ていたためについたという説や、周りが田原であったため、島にたとえて呼ばれたという説など、諸説がある。

新しい土地の周りは壁や堀に囲まれ、出入り口として東の大門ができた。島原は元禄期に最も栄えたが、立地条件が悪かったこと、また格式の高さが原因となって祇園町、祇園新地、上七軒、二条などの遊里に人が流れ、その後は幾度かの盛衰を繰り返したものの、次第に衰えていった。 廓の女性達は(手形が必要ではあるが)自由に廓の外へ出ることができ、 一般人も(男女問わず)自由に出入りができた。清河八郎や頼山陽のように、実母を「親孝行」として揚屋で遊ばせた例もあり、外部から「閉ざされた」遊所ではなかった。

嘉永4年(1851)の大火で揚屋町以外の島原のほとんどが焼失し、祇園新地で仮営業をしていたが、大半が島原に戻ることなく街は寂れていった。 明治以後は公家、武家の常連客がいなくなり、さらに窮状に置かれるものの「太夫道中」などの行事で支えていた。昭和初期までには居稼ぎ(店に住みこみ、登楼してくる客の相手をする)の娼妓本位の花街になっており、街に古色は残るものの非常に寂れた状態となった。

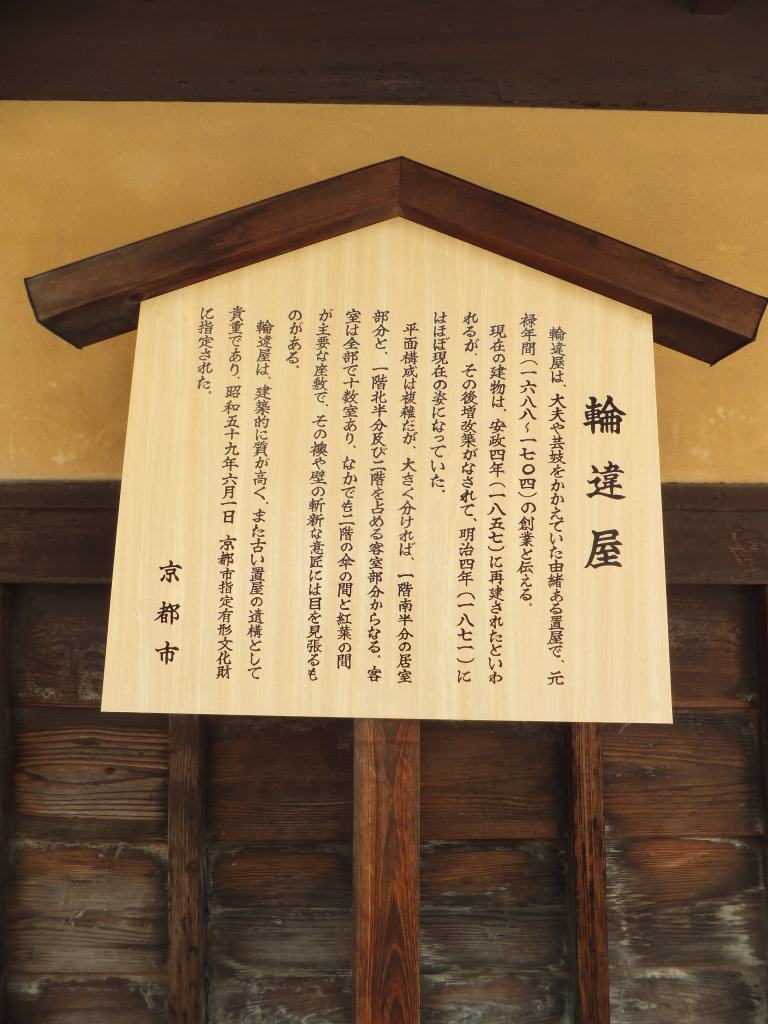

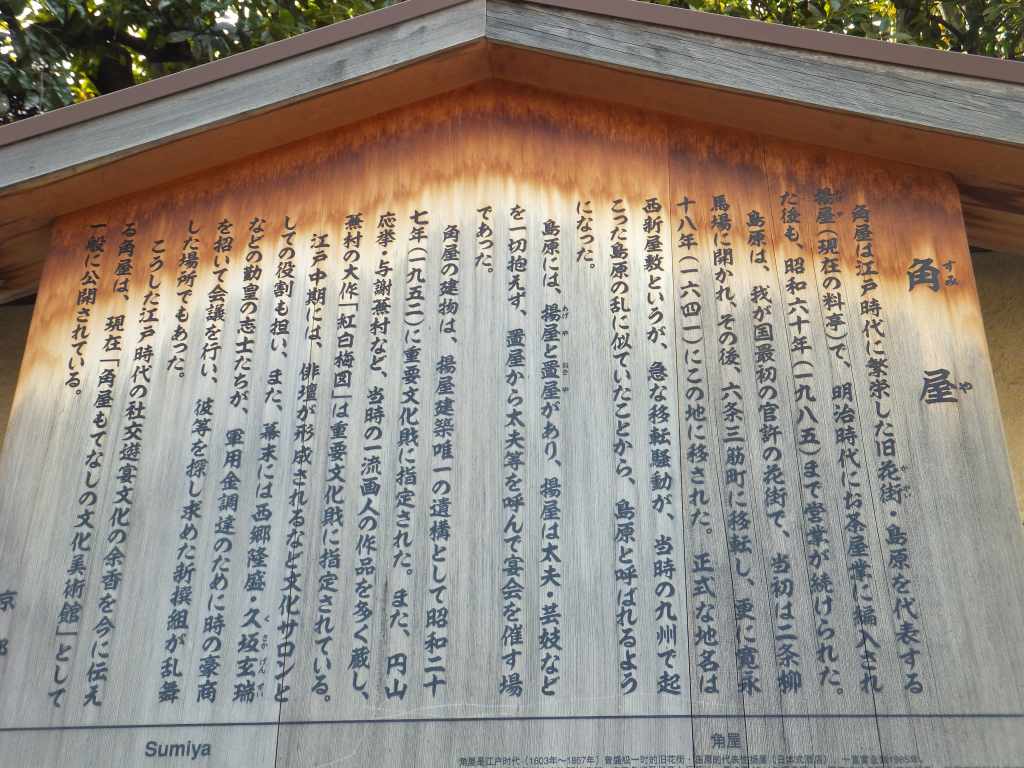

昭和後期にお茶屋、太夫、芸妓の人数が減り、ついにはお茶屋組合が解散して普通の住宅地と化した。残存していた多くの建物や門も、取り壊しなどで姿を消し、 現在は「大門」、「輪違屋」、「角屋」がその面影をとどめているだけである。すでに揚屋としての営業は行っていないが、角屋は建築物としては今も日本に唯一残る揚屋造の遺構である

この長屋は、門の外である。手前の3階建てが、大家

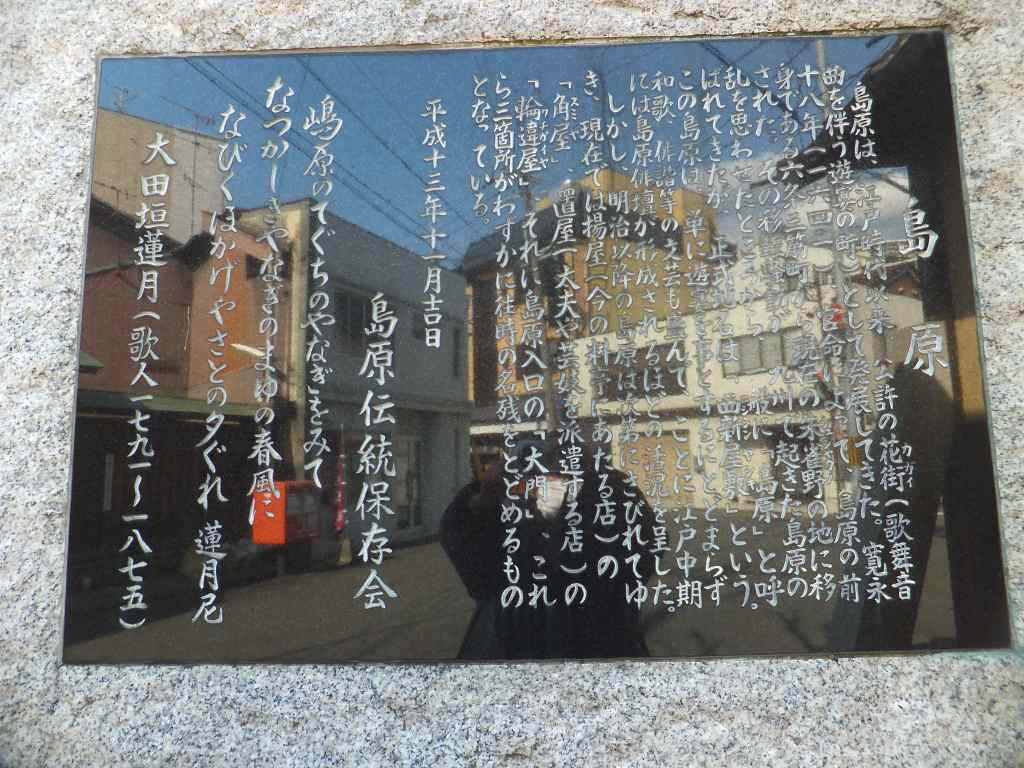

大門の前にあった「石碑」    小説を読んだとき、まさか現存しているとは思いもしなかった ここに立って、小説の話が蘇り、「糸里」がいるような 不思議な時が過ぎて行った  このあたりは、町家が所々残っている   「角屋」はとても大きな家だった  この道の左右とも「角屋」である   「大門」の中から外を見る  屋根の上に人のように見える置物 何だろうとカメラをズームしてみる  やはり人型であり、侍 この家の住人が自転車で帰ってきた 「カメラ」を撮っているのを見られ謝ると、「どうぞどうぞ」と 家の中まで案内された この像は「鍾馗」で、町家には置いている家が結構あると言う 面白かった話は、「鍾馗」の目線が色々有り 向えの家の「鍾馗」と目が合わないように作るのだそうだ 少し目を伏せたり、横へ向いたり、上を見たり 「鍾馗」同士が睨み合いにならないようにするのだとか この家は200年近い「京町家」であり、この方は 「町家」を専門に雑誌を編集しているうちに 町家を買って住む事になったと話してくれた 町家の作りを説明しながら見せて貰った 話が弾み、次回はゆっくり時間を取って来て欲しいと言われ 京都に訪ねる人が出来た、旅の真骨頂である 今はメールのやり取りで繋がっている 鍾馗を置く意味 鬼より強い鍾馗を作らせて魔除けに据えたところ住人の病が完治したのが謂れとされる  この家は、  獅子のようだ  覚書 「宿神」(三) 夢枕獏 「私の古寺巡礼」 井上靖 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2016年02月29日 00時25分56秒

コメント(0) | コメントを書く

[旅先で撮った写真(国内)] カテゴリの最新記事

|