|

|

|

カテゴリ:マイクロエース

わが国のNゲージ界において,KATO,TOMIXと並んで「大手3社」とも称されるマイクロエース(例:東洋経済オンライン https://toyokeizai.net/articles/-/175027)。

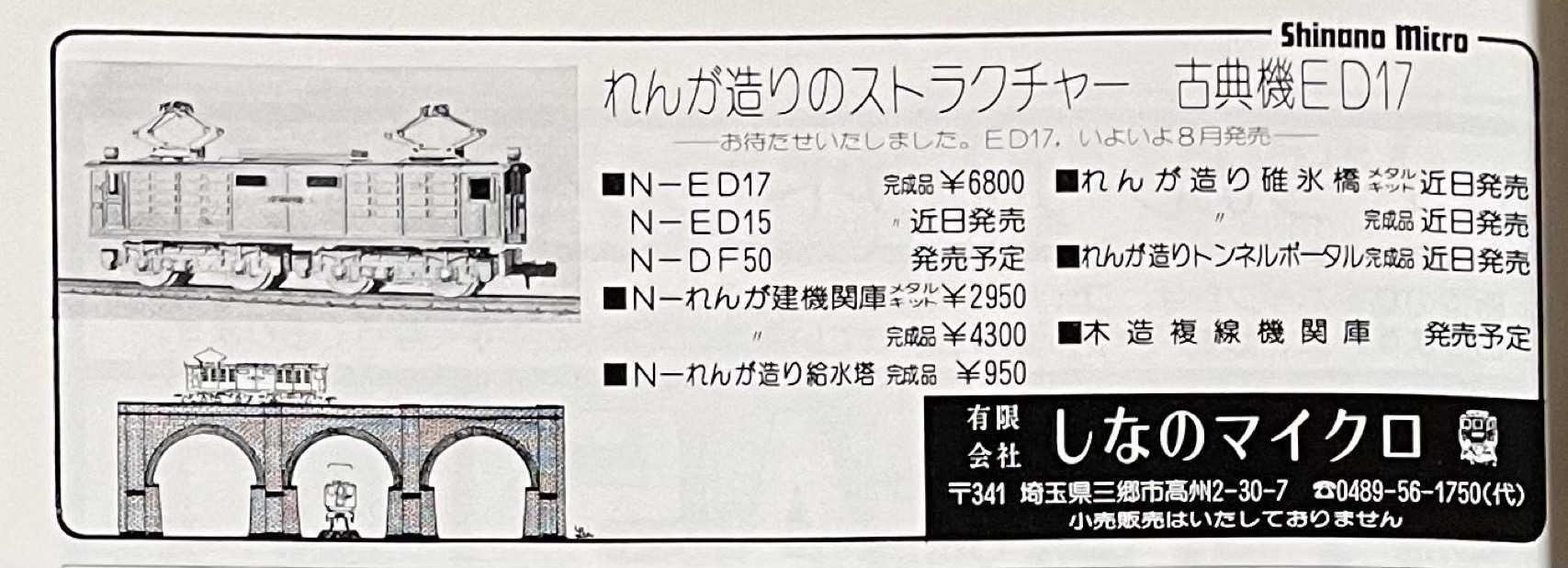

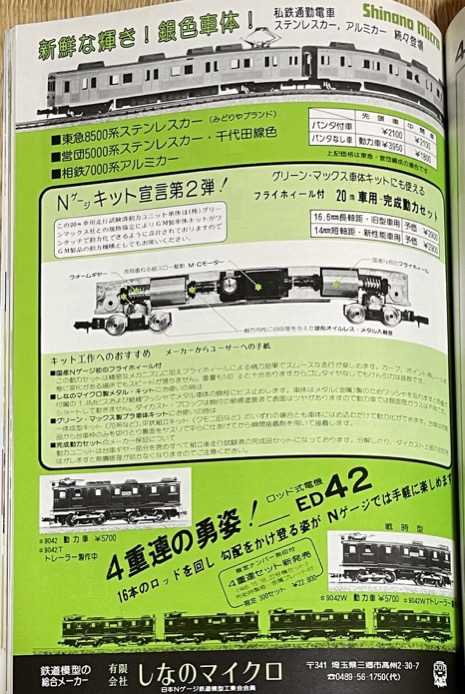

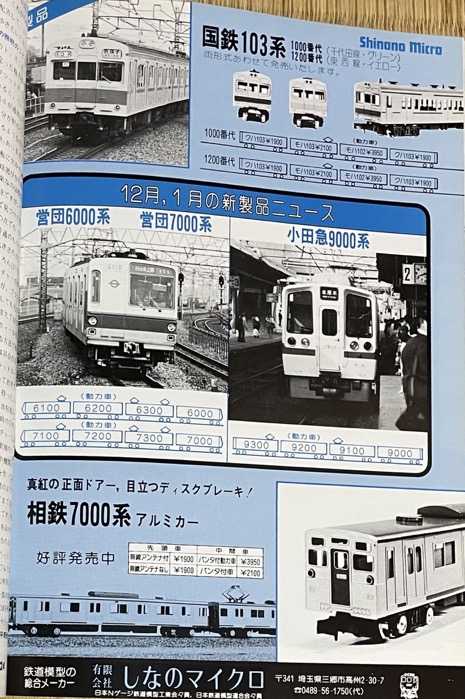

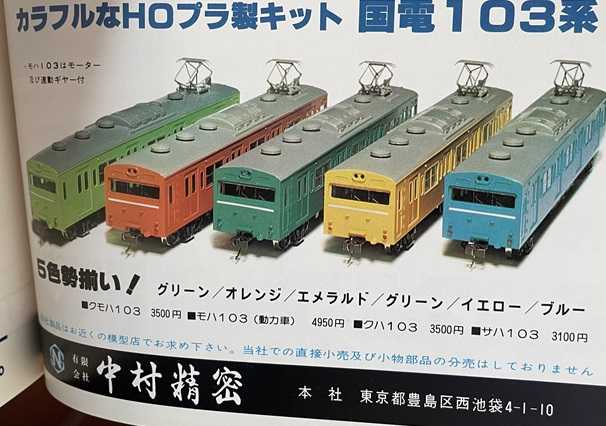

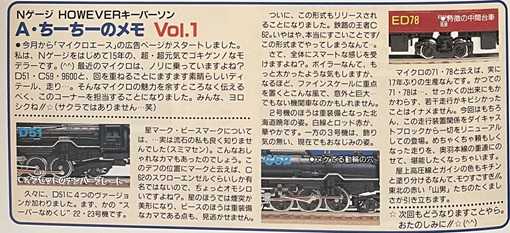

今回は,そのマイクロエースの歴史を探ってみたいと思います。 マイクロエースの歴史は,主に「しなのマイクロ」の歴史と「有井製作所」の歴史の2つの流れからなっています。 まず,「しなのマイクロ」の歴史を見てみましょう。 <しなのマイクロ> 日本模型新聞鉄道模型版5号(1978.11)における若林丈人・しなのマイクロ社長の発言によれば,同社は1960年代末~1970年代初頭にかけて,HOゲージのパーツから鉄道模型界に参入し,「最近になって」HOゲージの完成品を発売するようになったということです。 しなのマイクロのHOゲージには,キハ391ガスタービン車や,下津井電鉄などのナロー(「ぷろじぇくと はちまる」と称する1/80・9mmナロー)といったユニークな製品がありました。 1978年に,ED17形電気機関車でNゲージに参入。エッチング製でディテールは簡素なモデルでした。 若林社長は「16番の場合,非常に部品点数が多く,あるいは関連協力業者が当社あたりでも三〇~四〇要する。プレスエッチングから印刷,説明書等々非常に総合的なものが要求される…当社で金属性車体のNゲージを企画した最初の発端は,そのような製造上の問題からです」(日本模型新聞鉄道模型版5号より)と述べており,凹凸の少ない箱型の古典電機が選ばれたのには,この辺の理由もありそうです。 その後,ED42形電気機関車などの古典電機,碓氷峠のめがね橋や給水塔,機関庫といった金属製ストラクチャーを発売します。また,プラ製のDF50形ディーゼル機関車も予告されましたが,未発売に終わりました。  (プレイモデル1(1978)より)  (プレイモデル2(1979)より) 1979年には,一転して東急8500系(みどりやブランド),営団5000系,相鉄7000系,103系1000・1200番台,営団6000・7000系といった私鉄,地下鉄を製品化します。また,これらの車両用の20メートル動力は,GMキット用に分売されました。  (プレイモデル3(1979)より)  (プレイモデル4(1980)より) 1980年の阪急6300系からは,「Mycrox」(マイクロクス)のブランドを発足させます。117系,157系,クモヤ143といった国鉄電車も製品化しますが,117系では先頭部と本体の寸法がズレるという拙さを露呈してしまいます。 そして,同年7月,有限会社しなのマイクロは倒産しました。有井製作所が手を差し伸べ,株式会社マイクロエース(初代)が発足します。  (プレイモデル5(1980)より) 1981年,マイクロエースでは,エッチング製の183系に加えて,プラ製の10系客車,EF64 1000,185系などを製品化。 翌1982年にかけて,ED78,EF71,Cタイプ機関車,「趣味のカラー」(プラ製電気機関車や10系客車,185系をTGVやアムトラックなど各国のカラーに塗り替えたもの)シリーズなどが発売されましたが,結局,長続きせず,株式会社マイクロエースは解散してしまいます。末期には,在庫処分のためか「東北上越新幹線開通記念セール」と銘打った2両セットもありました。 次に,「有井製作所」の歴史を見てみましょう。 <有井製作所> 有井製作所は,1963年,東京都板橋区で有井利行氏(以下「有井社長」)と兄の孝行氏により創業。当初はオリエンタルモデル(HOゲージの鉄道プラモデルで有名),クラウンモデル,中村産業,オオタキ,LSといった各社の下請けを行っていました。 有井社長によると,オリエンタルモデルの社長から勧められたことにより,メーカーとして独立することを決意したということで,1966年に株式会社有井製作所となります。 初期の製品として,有井社長により折に触れて語られるのが100円の潜水艇のプラモデルで,1966年の台風26号では同社の工場が浸水し「工場の中では潜水艦がぷかぷか浮いてました。潜水艦は沈むもんだなんて笑われたけど,こちらは死活問題。必死でしたよ」(おとなの工作読本No.2(2003)より)ということです。 有井製作所は,1970年代に入ってから,HOゲージの鉄道プラモデルを発売します。 1971年にショーティのED100,ED66,ED58と,スケールモデルのED70を発売。これらはカツミの入門用モデルの影響がうかがわれる製品でした。 1974年にはショーティのD51,D52,C59,C62を発売。これらは電機以上にショーティ色の強い製品ですが,近年でも入手が容易なロングセラーとなっています。 1974年から1975年にかけては,スケールモデルのEF10,EF53,EF65 500,EF60が加わりました。 さらに,1978年から1979年にかけては,ブルトレブームに乗り,EF65 1000,24系25形客車,485系特急電車,103系通勤電車も製品化。 これらの製品は,乾電池走行版に加えて,鉄道模型と同様にパワーパックで走らせるバージョンも製品化され,双方のバージョンで車両4両と各種部品,レールを含んだトータルセットが発売されました。 この他,HOゲージでは,永大→オオタキに引き継がれた新旧EF58も有井に加わっています。また,103系は中村精密からも発売されていたのは非常に有名です。  (プレイモデル3(1979)より) さらに,後年,ブルトレ牽引機となったEF66や,485系のバリエーションとして「スーパー雷鳥」「白山」「かがやき」「スーパー白鳥」として,白ボディの先頭車も発売されています。 日本模型新聞1035号(1978年3月1日)では,以下のような記事があります。 「(株)有井製作所では,今春から新しい商品分野の開発で製造販売に積極的に取組むことになった。(略)その第一弾が,三月末から四月にかけて発売スタートする“ブルートレイン・シリーズ”のEF65形の電気機関車である。(略) 去る二月十九日には,有井社長自ずから,毎日曜の午前中,チビッコ・カメラマンが電車の到着を待ちかまえて群がっている-という情報で,東京駅へ出かけ,電車の模型を持参して,チビッコ・ファンに『ブルートレインのどこに魅きつける強い関心があるのか』製品化に備えてナマの声と意見を何度も聞いたりして,人気振りを確認する密着取材を行なったという。 『まア,何というか身の危険も忘れて,カメラを持ったチビッコたちが数十人も早朝から群がっていているんです。前日に九州・博多を出発し翌日の午前十一時二十分に東京駅へ電車が着くんですが早朝(六時二十分現在)でも四〇人ぐらい群がっており,電車の到着時には四倍の数に増えるんですからビックリです。なかには線路に降りて,撮影する子もいた。このため,鉄道公安職員らが。ホームにロープを張って,その整理に大わらわという光景もあった。安全対策から熱狂的なチビッコの特別リストまで当局で作成し,警備しているんです。名簿を見たら三六〇人もリストアップされていたんですよ』とブルートレインの人気のものすごさを熱ぽく強調する。このほか交通博物館へも出かけたり,製品発売にも『スーパーカーの次は,ブルートレインだ』の意気込みで生産に取り組んでいる。」 また,有井製作所では,中村産業やオオタキ,LSといった,廃業した他社の金型を引き継いでいることが有名ですが,鉄道関連では,LSのC10,C11(元は東宝模型の製品。1/50)や,オオタキの1/50蒸気機関車シリーズを引き継いでいます。近年では,河合商会の田舎の駅(1/150)や山の温泉宿(1/150)を引き継いでいますね。 そして,1980年に「しなのマイクロ」を引き継いで(旧)マイクロエースを立ち上げたものの,3年ほどで撤退したことは,前述したとおりです。 有井利行氏は後年,「鉄道模型を基本とした先輩メーカーの中で,プラモデルから入ったうちは技術的に弱かった。その結果が商品にも現われ,自信をなくしてしまった」(おとなの工作読本No.2(2003)より)と振り返っています。 1980年代の有井製作所はむしろ,テレビアニメ「超時空要塞マクロス」のプラモデルが大ヒットしたことでよく知られています。 一方で,1987年頃には10系客車を再生産するなど,鉄道模型を完全にやめてしまったわけではありませんでした。 さらに,1992年に10系客車をみたび発売。この時に,現在も使われているものに近い,アルファベットの「A」を強調したロゴが登場します。 そして,1995年頃から,米国ライフライク社のNゲージ(中国製)を新生マイクロエースブランドで発売します。1996年末には,オリジナル製品のD51・D61を発売。中国の工場から怒涛のように多数のバリエーションを展開する,現在に続くマイクロエースの路線がスタートします。   (RM MODELS1997年1月号より)  (RM MODELS1999年8月号より) SLシリーズに加え,185系,10系客車,EF64 1000,ED78,EF71,Cタイプ機関車といった旧マイクロエース製品も復活。 2000年には,新マイクロエース初の電車となる401系・421系を発売。妙な平面顔の形状など,今日の同社では考えられないような迷作となってしまいましたが,トミックス,カトーの隙間を埋める製品展開が注目されました。 2001年には,銀河鉄道999や満鉄あじあ号といったユニークな製品を発売。 2002年には,独自の「ジオラマレール」を発売しますが,結局,レールではトミックス,カトーに敵わず,車両専門となります。 2004年には,株式会社マイクロエース(2代目)が発足し,プラモデルもマイクロエースブランドに移行します。 2006年には「Project80」と銘打って,プラ製のキハ183でHOゲージに再参入。旧しなのマイクロとの繋がりが感じられる名称で,キハ40,183系電車,キハ52,ED60などが製品化されています。 同じく2006年には,マイクロエース10周年記念として,特別塗装の貨車が製品化されています。 また,やはり2006年には,雑誌「鉄道おもちゃ」13号で,前述した乾電池版HOゲージプラモデル(ブルートレインやクモハ103)の特集が組まれ,再注目を浴びました。 その後も,「月刊マイクロエース」の異名をとる積極的な商品展開で,「大手3社」とも称されるに至ったことは周知のとおりです。 <主な参考文献> 日本模型新聞,同鉄道模型版 日本プラモデル50年史 RM MODELS1996年2月号,3月号 新・鉄道模型考古学N,同N2 マイクロエース ポスター一覧(http://www.microace-arii.co.jp/poster/index.html) マイクロエース総合カタログ創刊号Vol.1 2003年版 モデル・カーズ2022年9月号 アキバ総研「ふるさと納税でプラモデルが手に入る? マイクロエース(有井製作所)が、新橋駅前の蒸気機関車をプラモ化する理由【ホビー業界インサイド第69回】」 https://akiba-souken.com/article/49797/ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024.02.24 23:48:46

コメント(0) | コメントを書く

[マイクロエース] カテゴリの最新記事

|