|

|

|

カテゴリ:郷土史

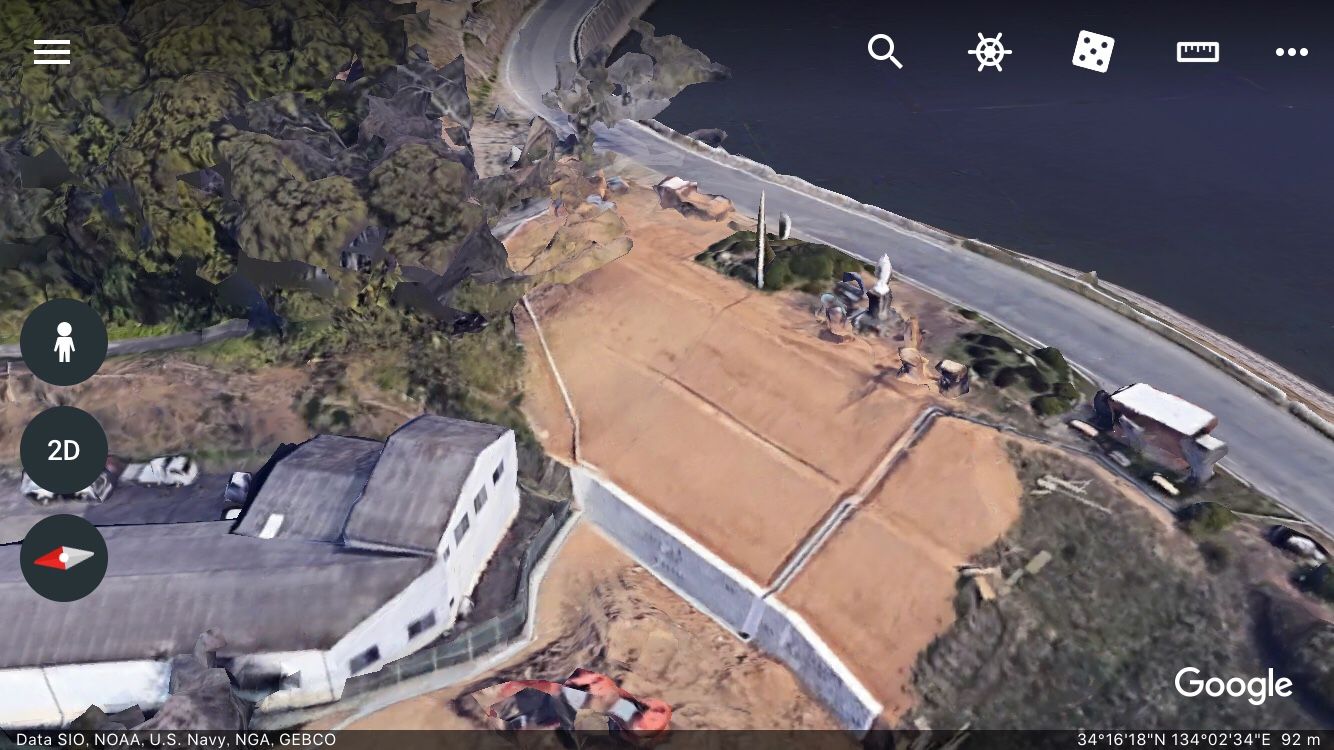

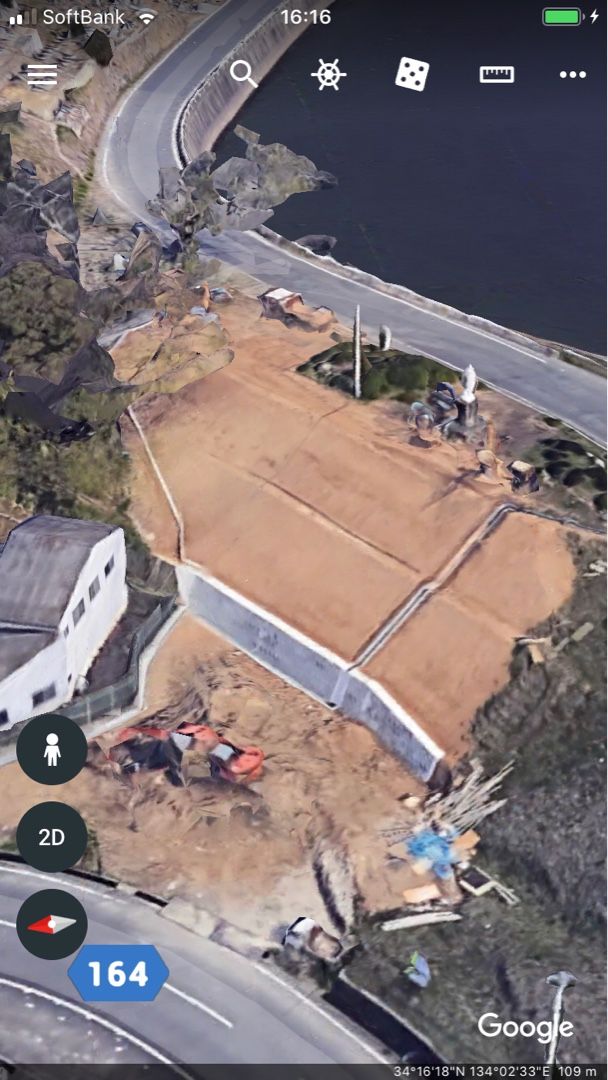

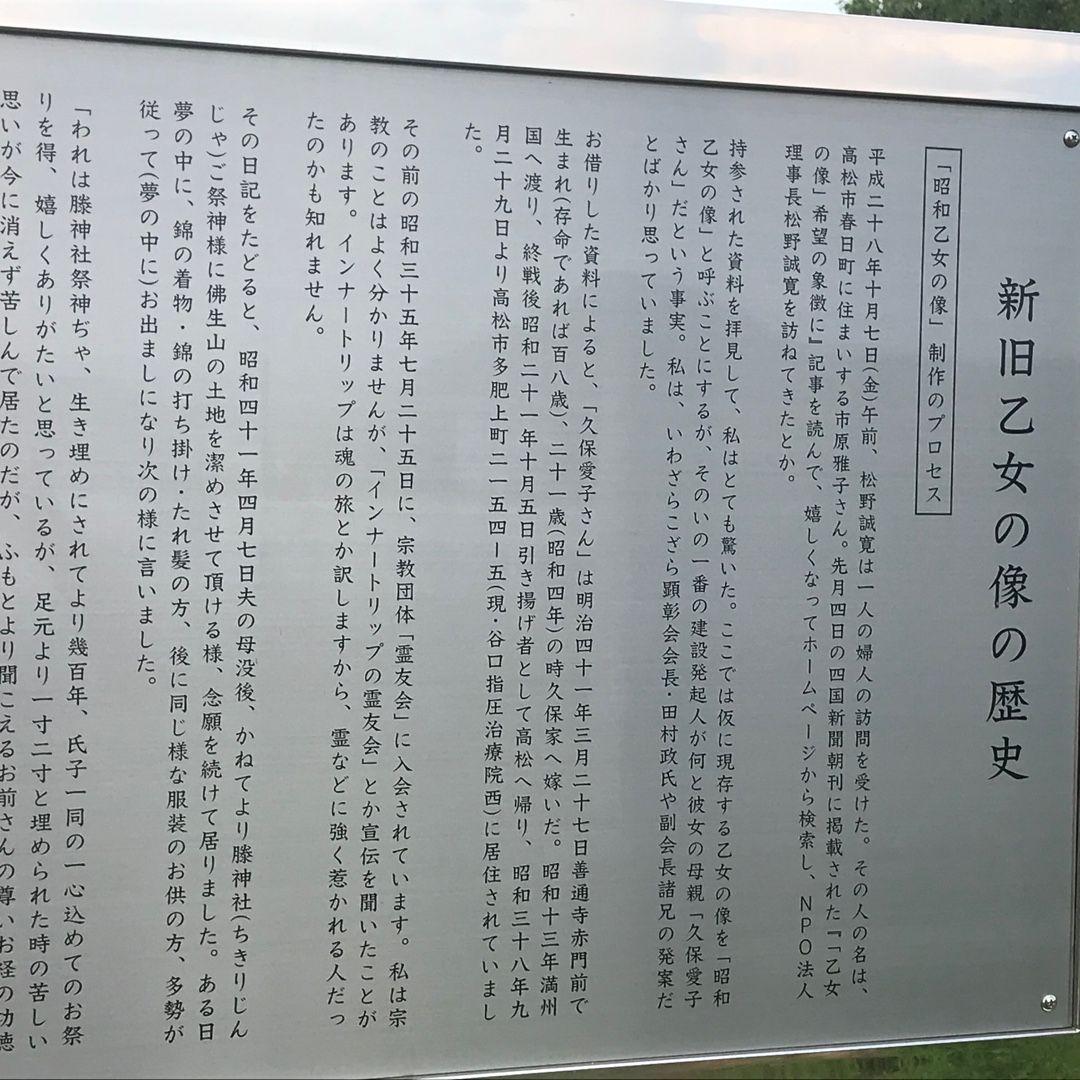

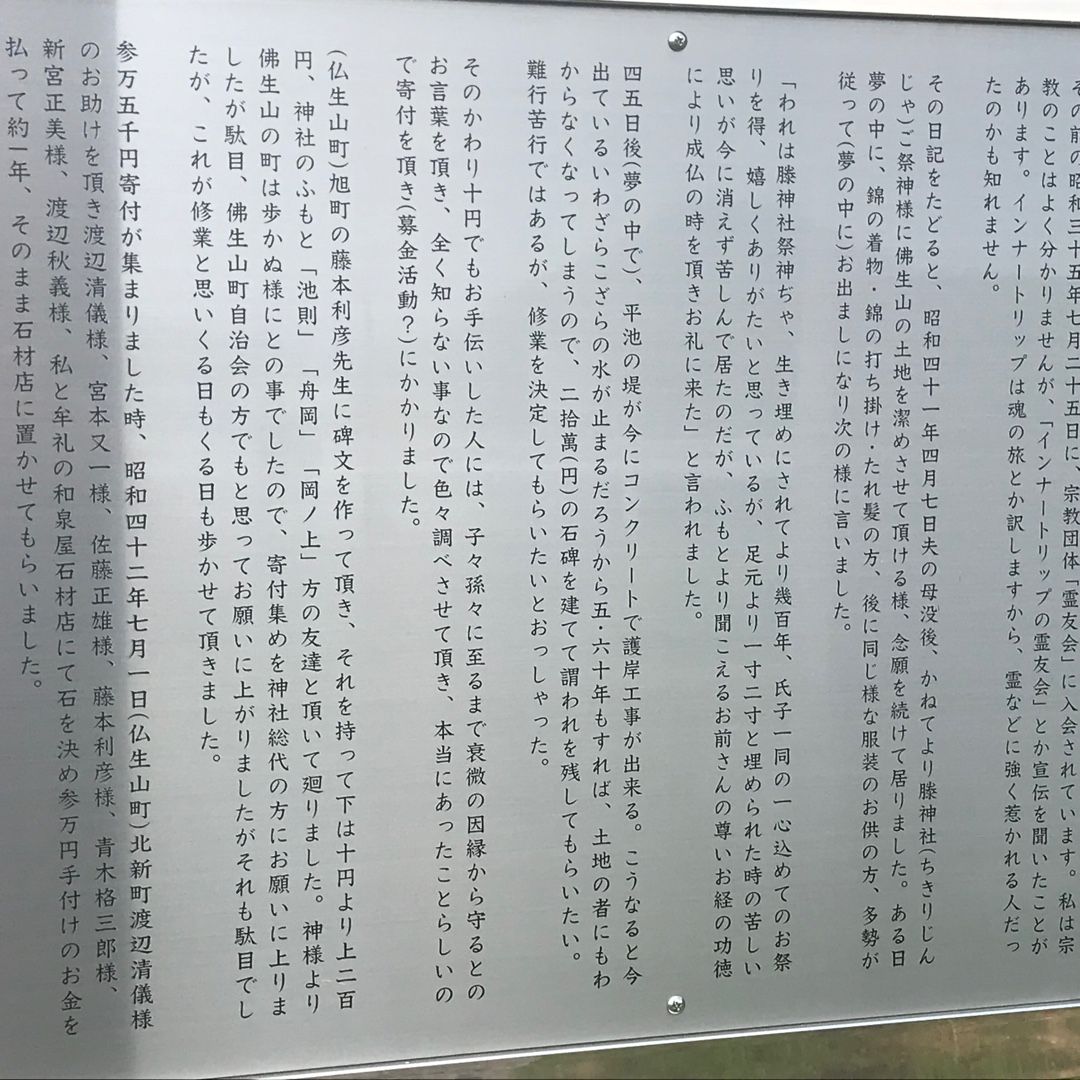

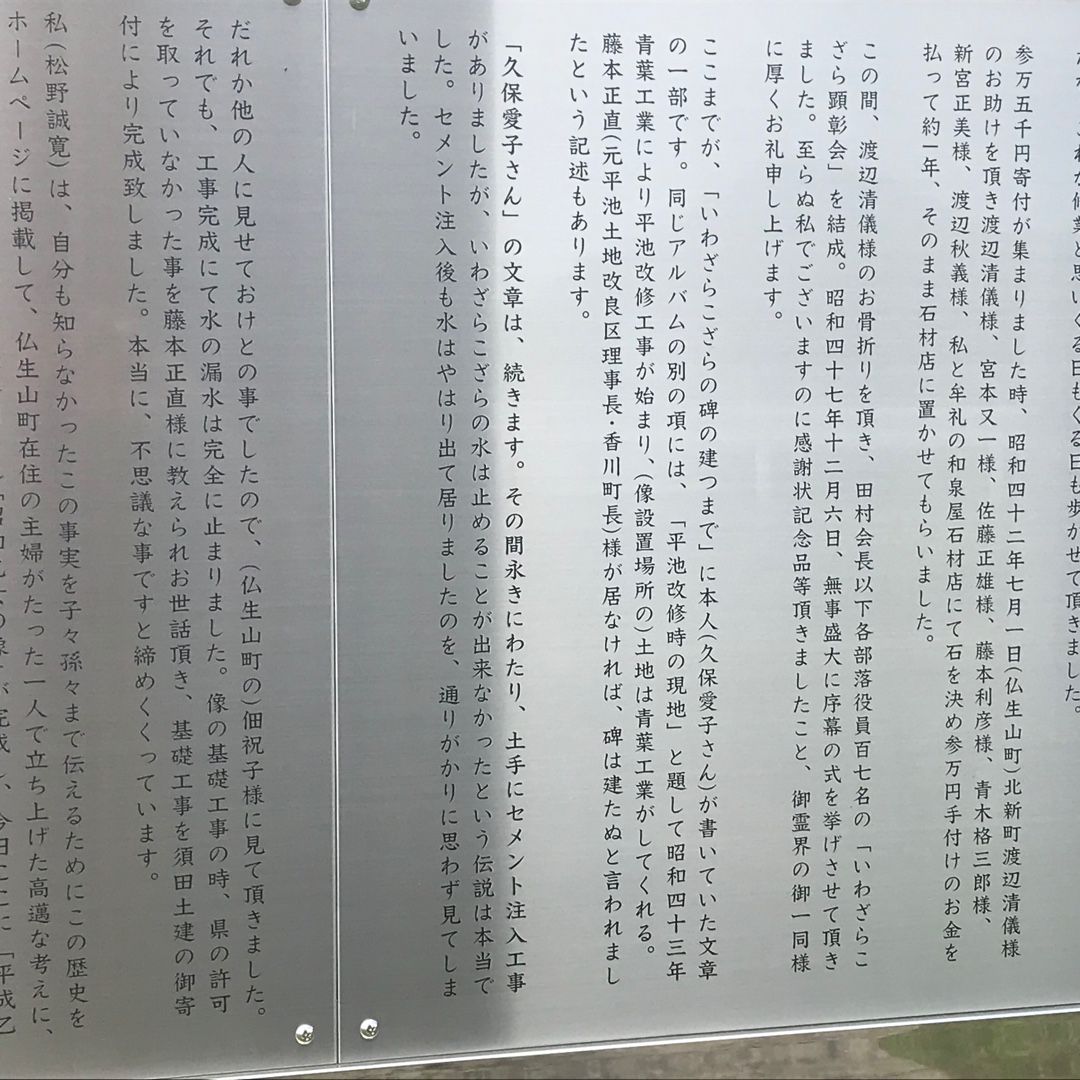

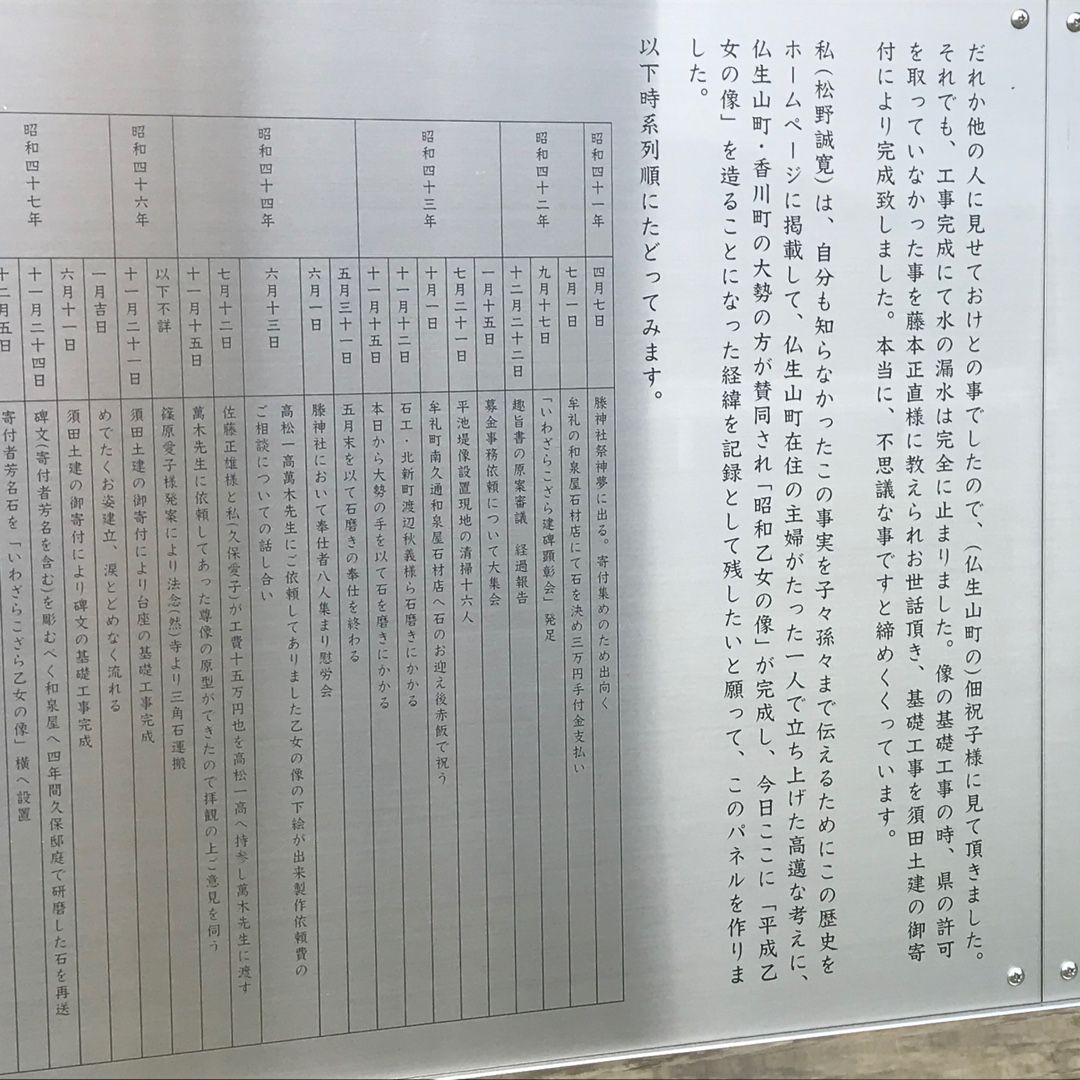

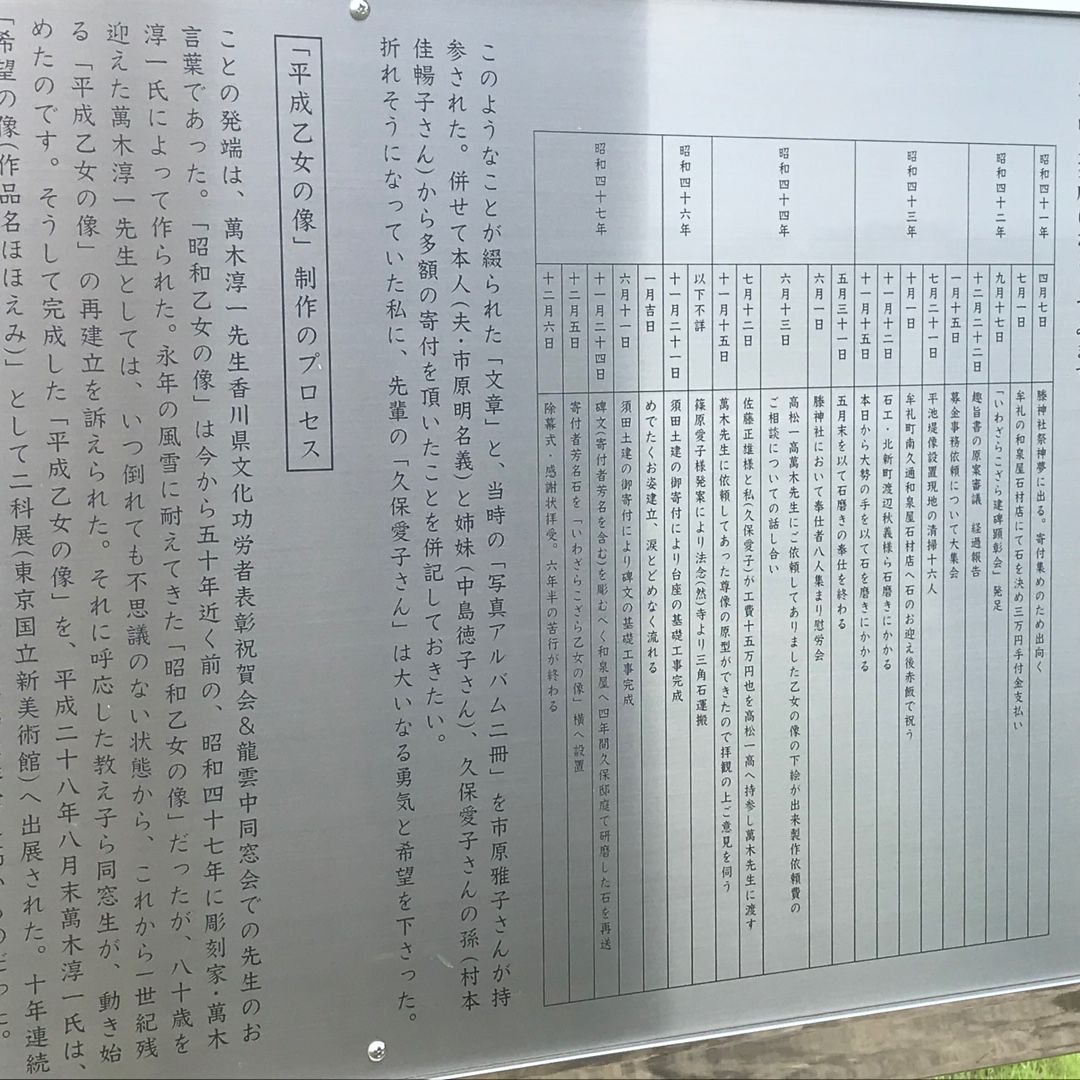

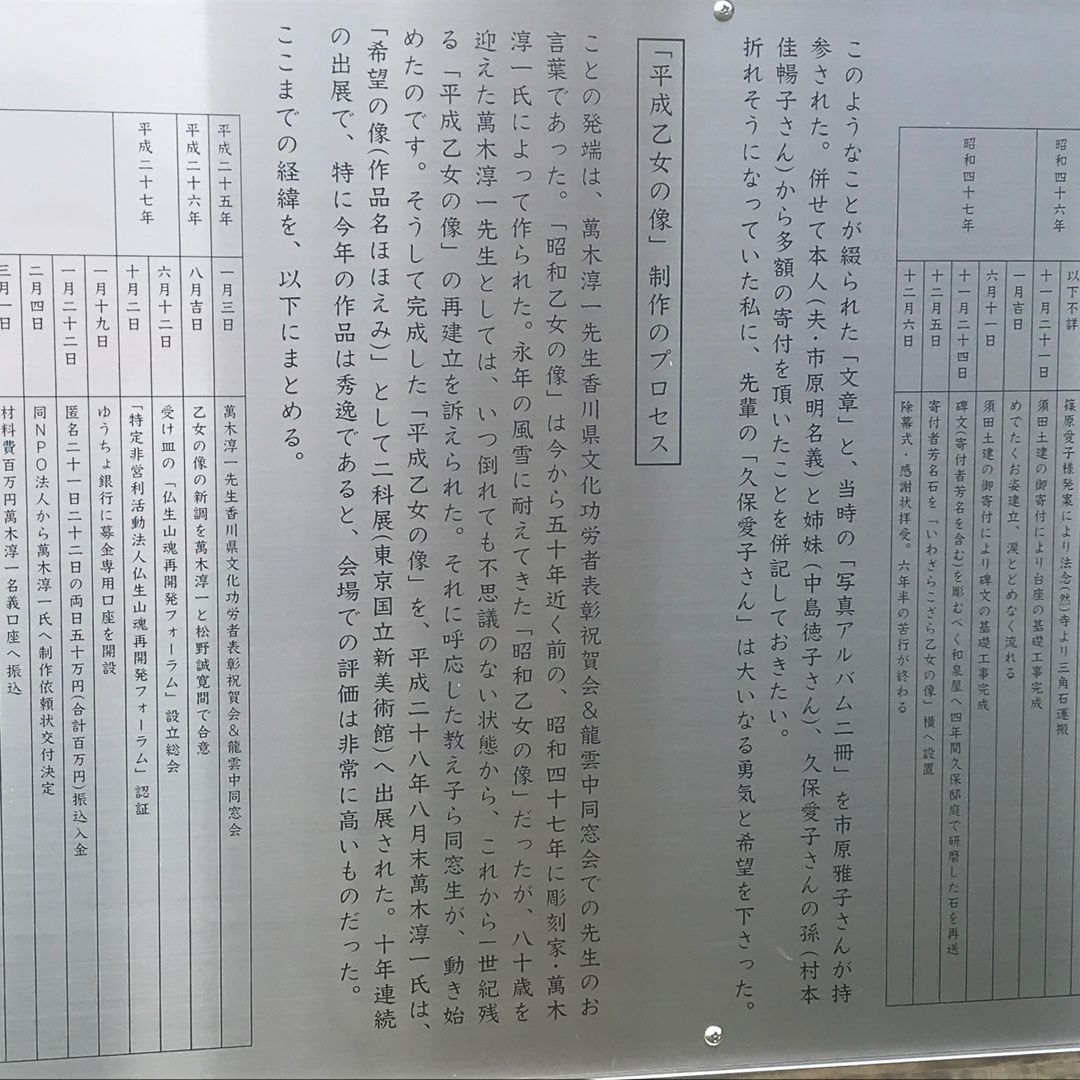

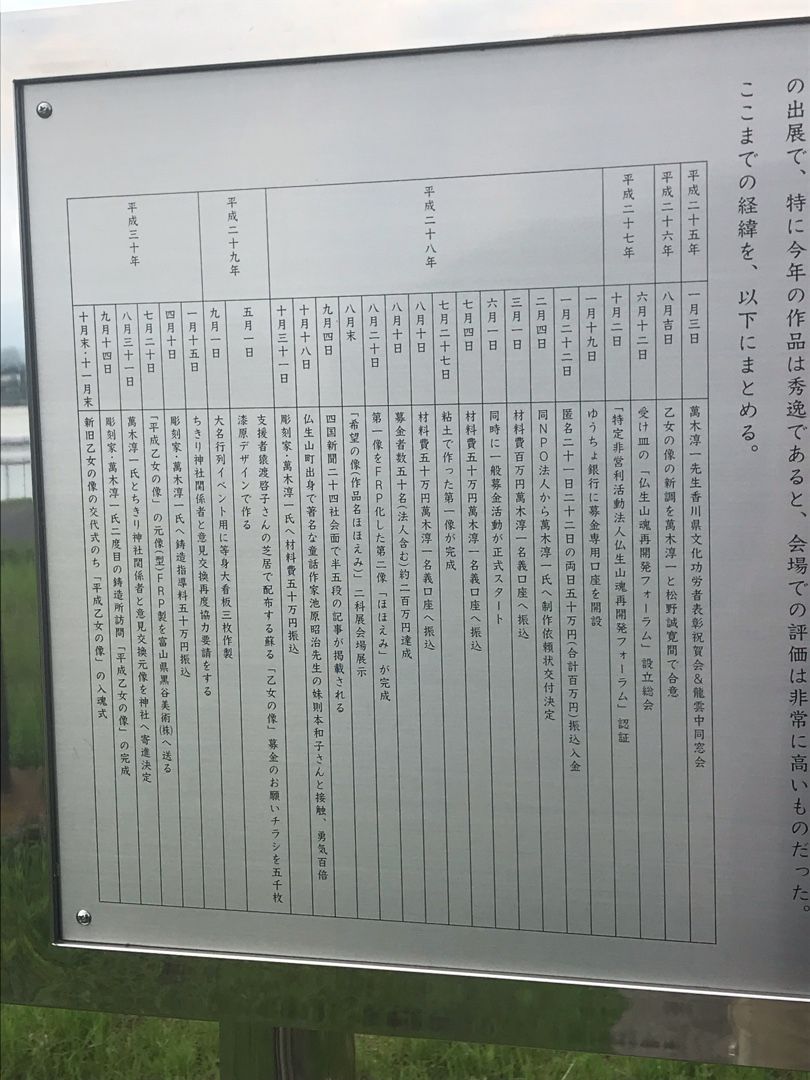

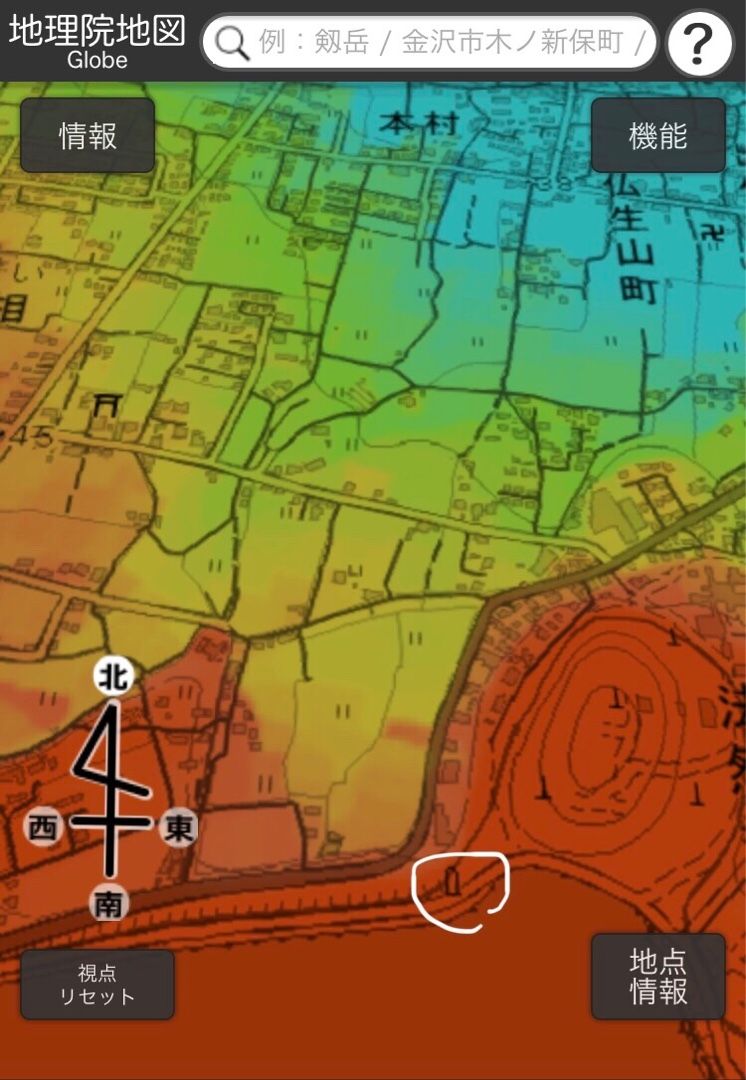

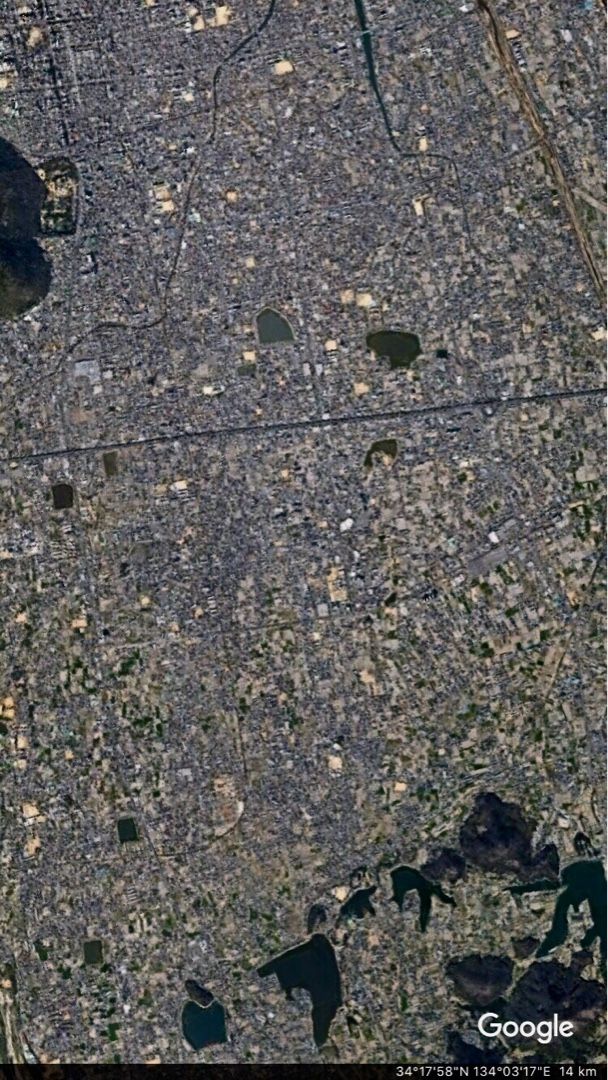

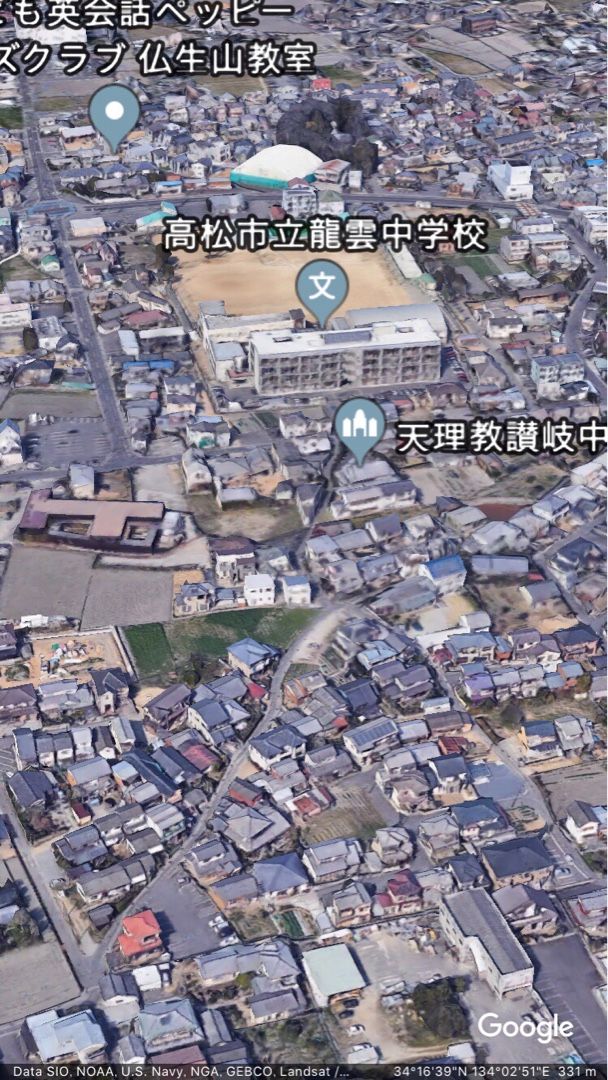

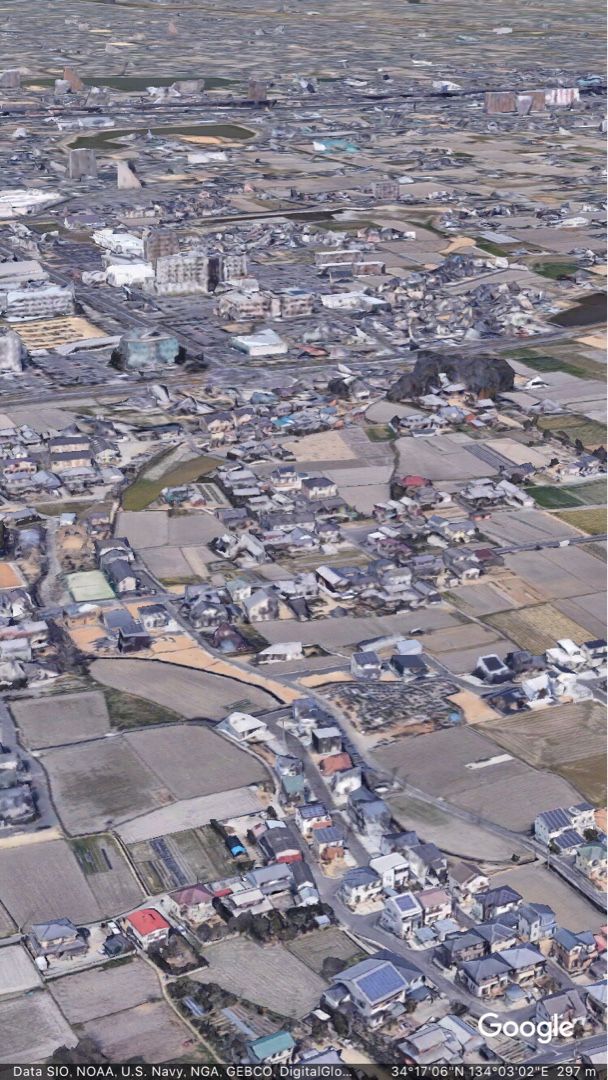

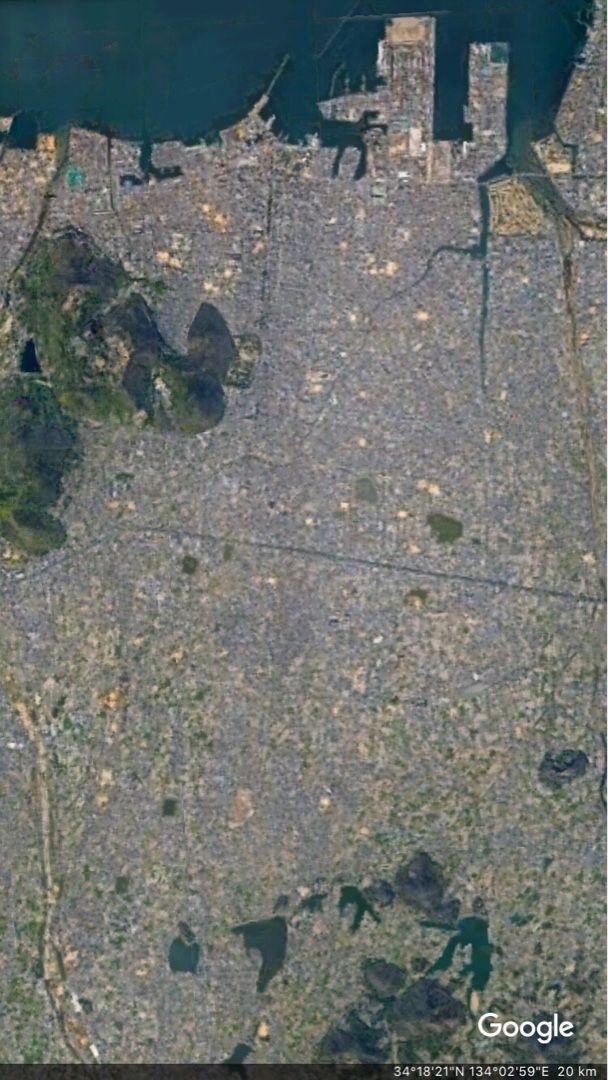

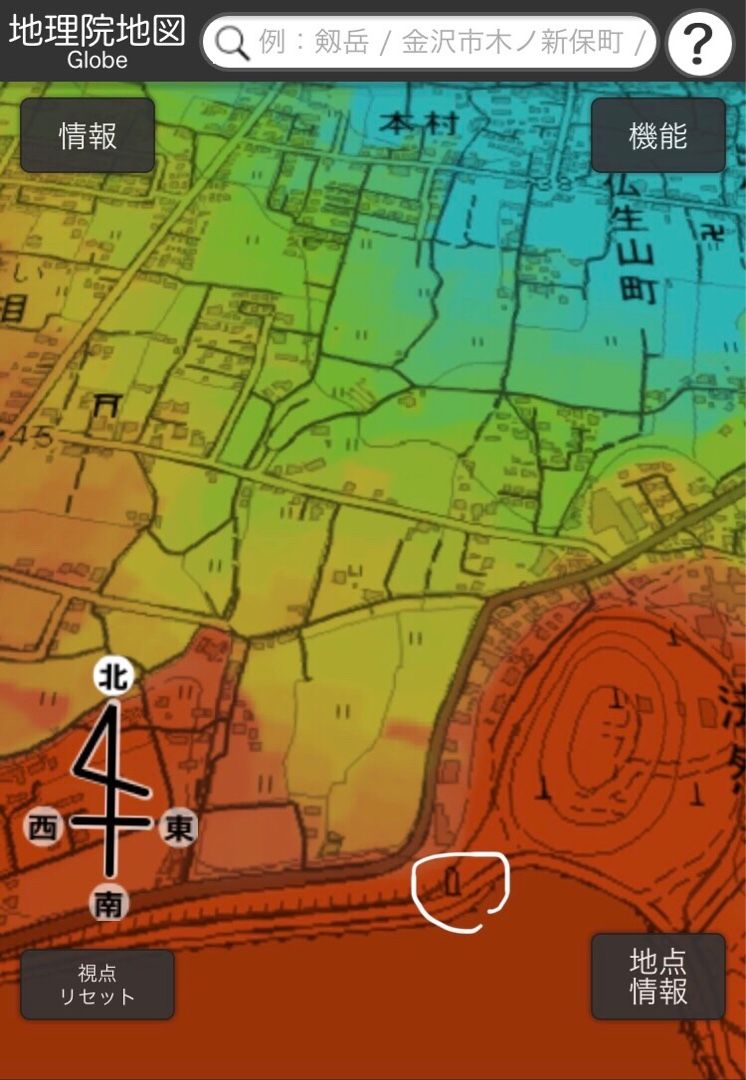

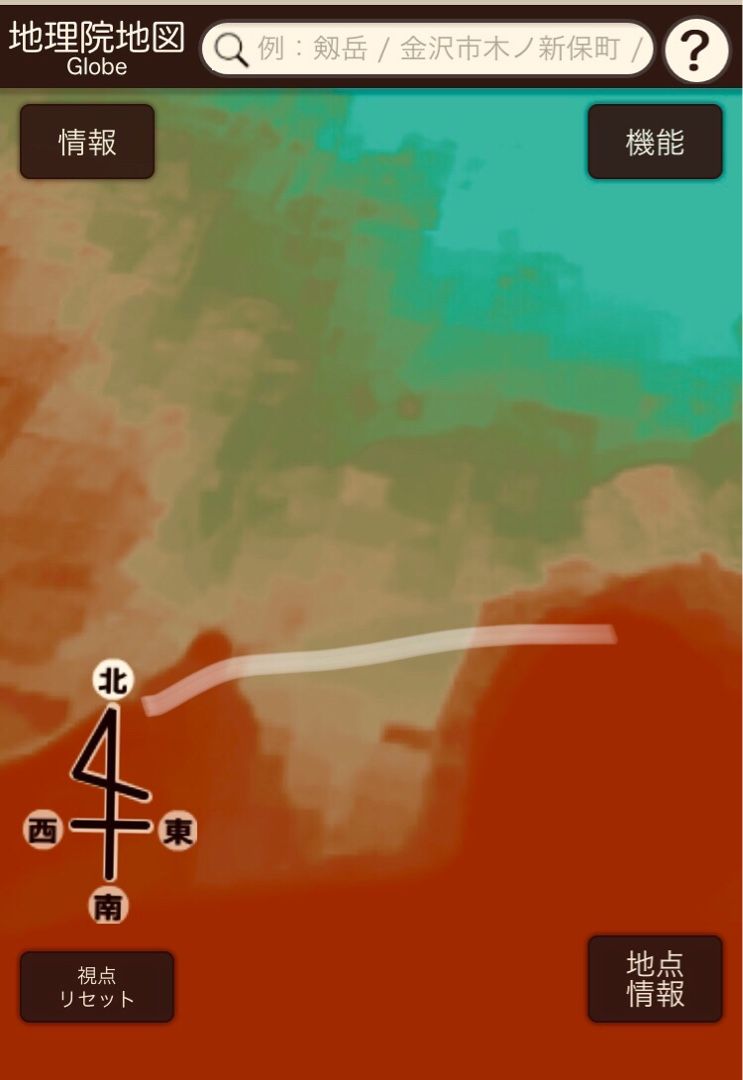

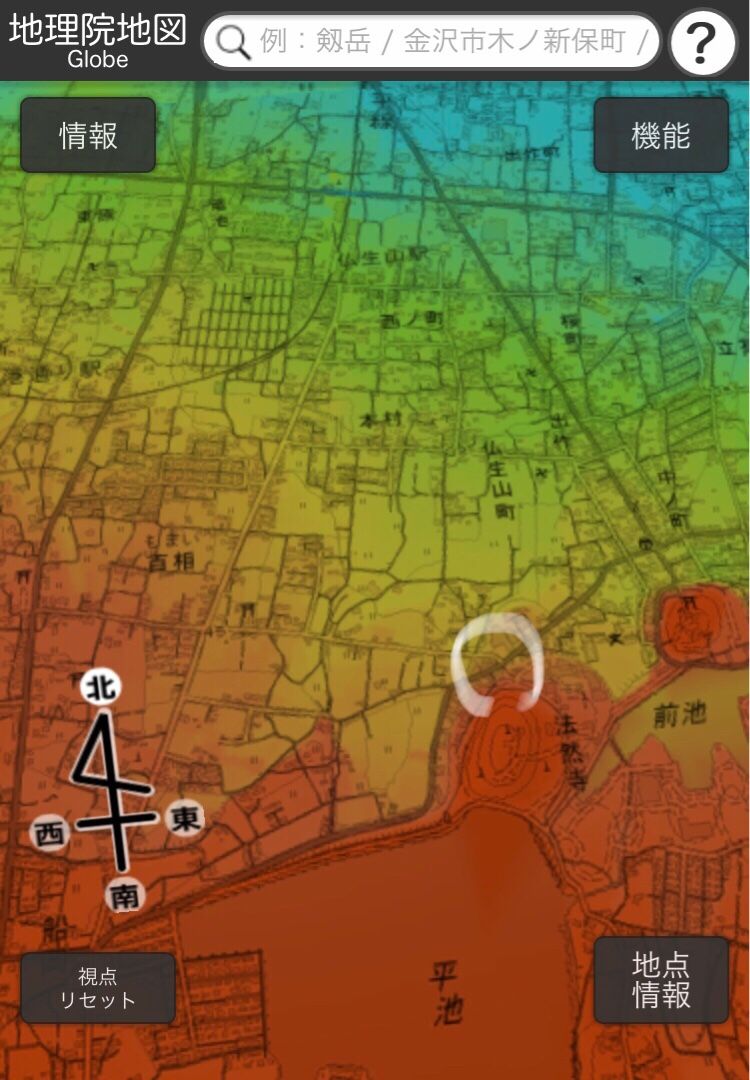

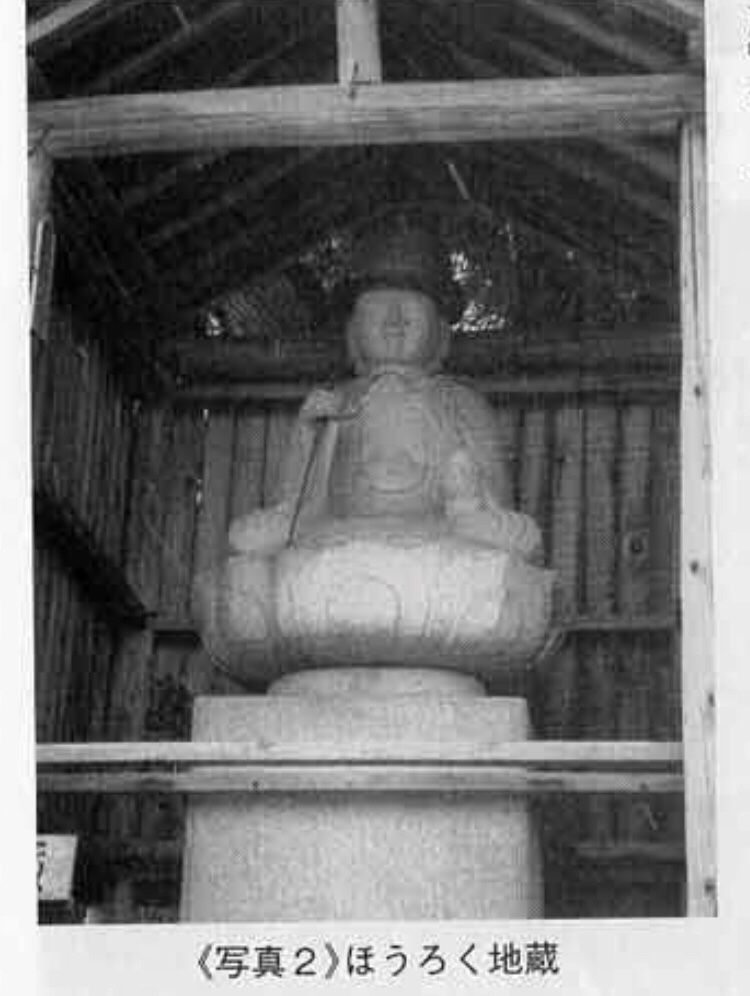

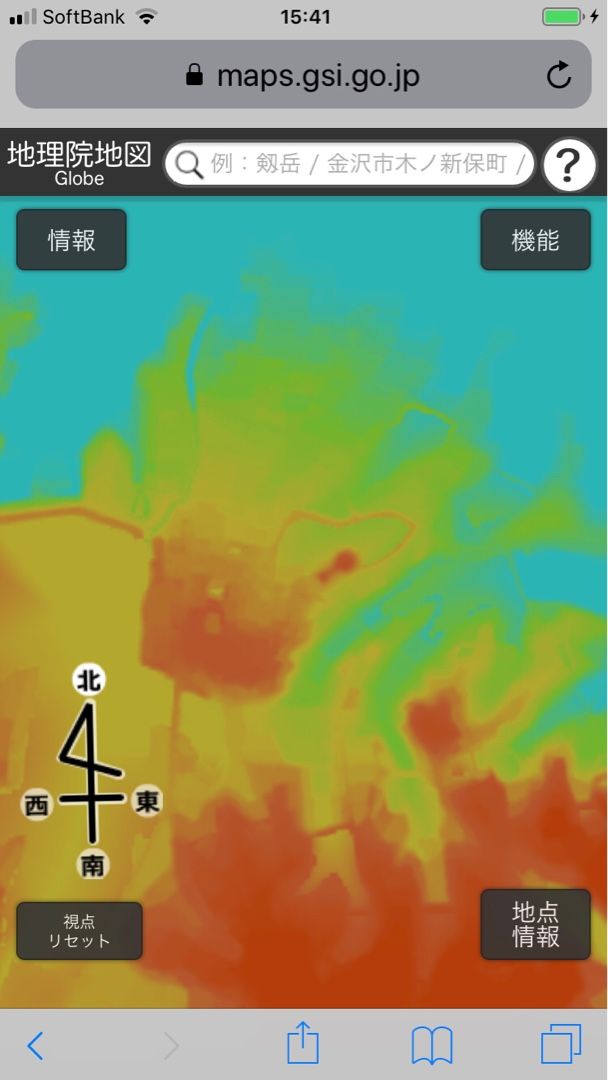

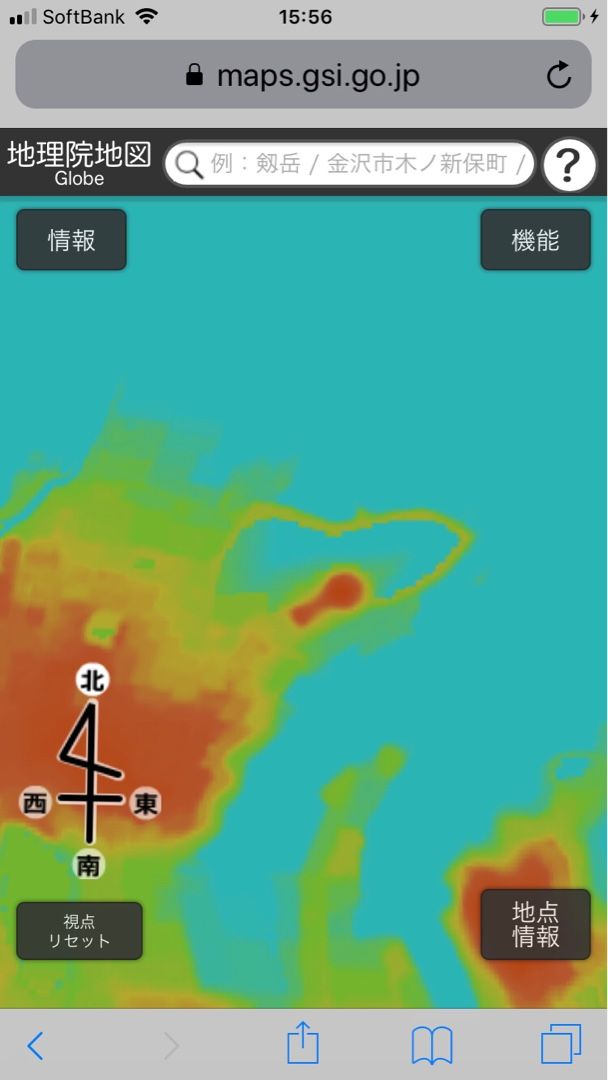

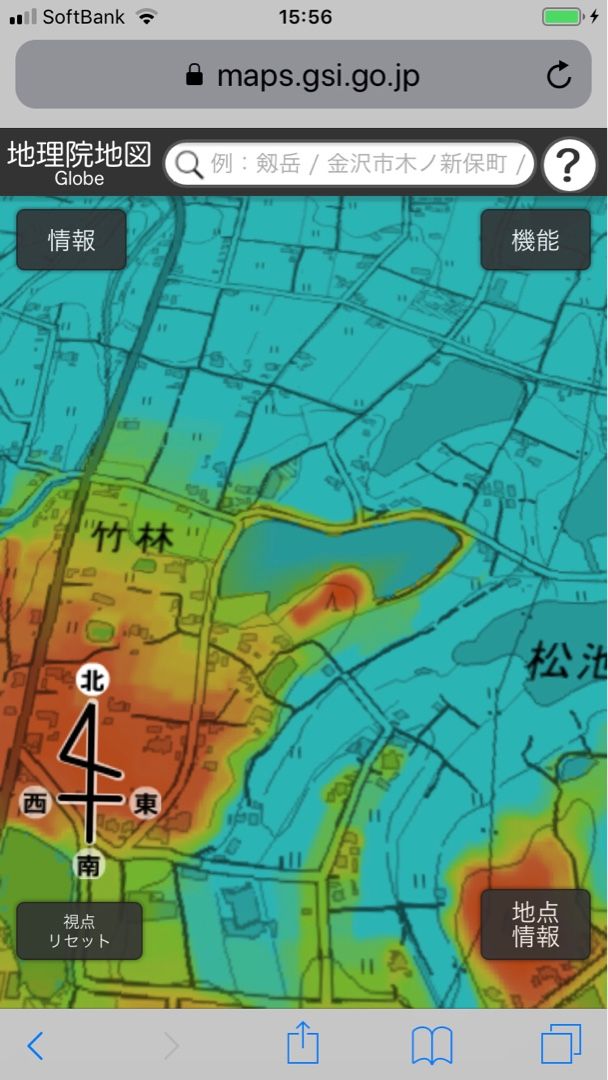

いわざらこざらの伝承の地 矢延平六ものがたり(041) 平池は「いわざらこざら」の人柱伝説でよく知られています。 「仏生山の昔ばなし (橋本タカ子)」などの平池伝説をまとめると、次のように書かれています。 八百年の昔、平池を再築する時の事です。 堀は幾度築いても築いても崩れてしまいます。 工事責任者の田口戌良(しげよし)が、普請に因っていると、夢にお告げがありました。 「あすの丑の刻に、白衣の乙女が、機織りの道具のチキリを持って過る。 その乙女を人柱として堤に埋めれば工事はきっと成就する」というのです。 一方そんな事は知らない、機織りの乙女が、納品の日数がわからずこまっていました。 機を織りあげるには、今月が大の月(三十日)では聞に合うけど、小の月(二十九日)なら間に合わない。 今月は大か小かを、池普請の役人に聞けばわかると、乙女はチキリを持ったまま、たずねて行きました。 「今月は大の月な、小の月な」と。 すると役人は夢のお告げの通りの乙女が来たと、乙女を捕まえてしまいました。 そして穴に、チキリを持つ乙女を入れて、そのまま埋めてしまったそうです。 池は無事に完成して村人たちは喜んだのですが、その後、池の北東の堤から水が流れる音が「言わなければよかった、来なければよかった」の意味の「いわざらまし、こざらまし」と悲しいすすり泣きのような昔が聞こえるようになりました。 村の人たちは、乙女をあわれんで平地の小高い所にお社を立てて「ちきり神社」として乙女を神様にまつったそうです。 その人柱の悲しい伝説の地に、昭和47年、乙女の像が建てられました。 グーグルアースでは、昔の像で出ています。です。        その像が、古くなって、新しく作られました。  像には、由来が書かれています。        設立の由来が書かれています。 一人の新宗教の信者の夢に、いわざらこざらの乙女が出て来たそうです。 「あなたの法華経で成仏した。」 この時点で、「?」です。 (夢で?あなたの?法華経で?成仏?) (松平頼重公が、神社を建て神様に祀った事績は、どうなるの?) さらに、夢で乙女がお礼を言い、生き埋めになった事を忘れないように「言われを残して欲しい」と、その女性に託します。 そこで碑文を作る発願をして寄付を回って、石碑が出来た逸話を紹介しています。 (布教勧誘の口実?) 般若経と法華経のバランス この一人の夢に、つきあわされていますが、この場所でいいのでしょうか。 「さぬきのため池」という本の中で藤本正直さんは、平安時代後期に築かれたという、平池の池の北堤は、現在よりも北側に位置していたたと伝えております。 江戸時代に改築されて、現在の位置になります。 「さぬきのため池」によると、今、像のある場所より北に、昔の平池があった。 昔の池の南堤にあったのお社は浅野に移され、元の社があった場所に、池の中に石灯篭を立て、上に平たい石を載せたそうです。 それは、現在も確認できます。    この像が立っている場所は、江戸時代初期に西嶋八兵衛が平池を改修して、池を南側に移動させた時の堤の上に建てられています。  すると、平安時代後期に築いた、池の北堤は、現在の堤の場所より、ずっと北にあった事になります。   平安時代後期は、高低差から、水は北に流れていたとするのが私の推論です。 現在は、平池の水は、法然寺の南側を通って、東の古川に流れています。 この流れは、東西に流れています。 春日川へつぐよう掘られています。 しかし、これは江戸時代に繋げられたもので、それ以前は、大池に繋がって詰田川に流れていたと推測されます。  現在は、右、平池から春日川ルート 昔は、左、平池から大池ルートと推定 現在の平池からの水の流れ 春日川から平池へ下流から遡ると。         グーグルアースで、平池の北向きに大池に向かい川筋の跡を推測できます。              川筋が、見えませんか?  平池の北の高低差を色分けしてみます。   いわざらこざらの像のある場所  ここに池の北側の堤を推測します。 すると、堤が決壊する場所が、変わります。  決壊を防ぐ、人柱を立てるなら、ここになるでしょう この場所には、 こんな石仏が、建っています。    ほうろく地蔵と言います。 由来は地元の郷土史家も不明です。  平成23年の写真には、祠が建てられて、収まっていました。 私は、この地蔵が、いわざらこざらの供養の地蔵ではないかと思って、ふるさと研究会の同人誌に文書を書きました。 この同人誌が発行された時、母が藤本正直様に本を送らせて頂きました所、母にお礼状を頂きました。 私の論には、肯定も否定もせずに、母への懐かしさと、子どもの活躍へのお褒めの言葉が綴られていました。 私が考える「いわざらこざら伝説の地」への気持ちは、今も変わっていません。 夢に乙女が出て、碑文を発願した女性が、このほうろく地蔵の場所に石碑を建てていたら、良かったのにと思います。 もう、いくら私が異論を唱えても、誰も耳を傾けないでしょうけど。   この法然寺の北には、奈良時代の推定南海道から、金毘羅大権現へと抜ける裏街道があります。  近くには、こんぴら道の道しるべが残されています。     作者紹介 とこで 国土地理院の地図サービスで、標高の色をカスタマイズして遊んでいると、 前方後円墳の形を発見しました。      三谷石舟古墳だそうです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[郷土史] カテゴリの最新記事

|