|

|

|

カテゴリ:旅、温泉

<霞ヶ浦の変遷と二つの神宮>

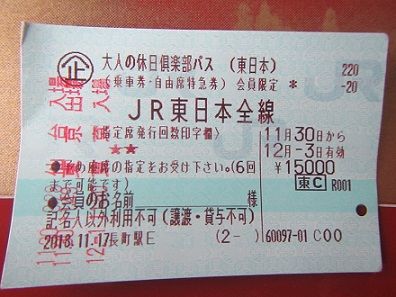

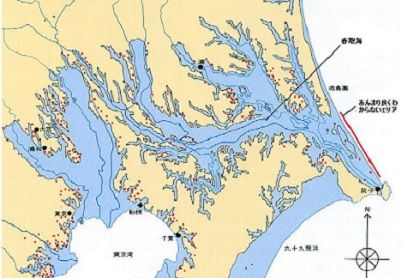

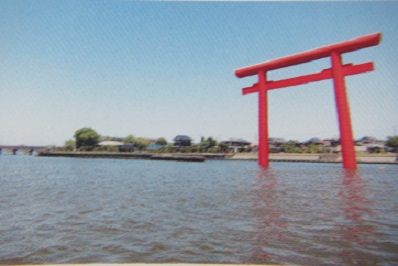

<今回4日間使った切符> 12月2日(日)旅の3日目。目覚まし時計はなぜか鳴らなかったが、幸い5時半には起きていた。この日は東京駅から成田空港への電車に乗る。そのため仙台駅を7時21分発の新幹線に乗る必要があった。函館北斗から来る全席指定だ。コンビニで朝食を購入。その「ホイホーロー弁当」を座席で食す。昼食のパン、牛乳、ミカンは予めリュックに入れていた。 両神宮への交通  東京駅から乗った成田空港行きは快速。成田で銚子行きに乗り換え、香取駅で下車。時刻表を確認すると鹿島神宮線への接続は約1時間後。それでは香取神宮への参拝は無理。その後はさらに2時間後。3時間での香取神宮参拝を即決。鹿島神宮はその後夕方近くの参拝になる。まさかこれほどまで不便な場所だったとは。無人駅でタクシーもおらず、神宮までの2kmは歩くしかなさそうだ。  駅付近の踏切の名が「津の宮」。これでピンと来た。香取神宮の鳥居が霞ヶ浦の湖畔にあり、それに因む名前と判断。たまたまJRのPR誌に両神宮の特集記事があり、その名前も載っていた。少し歩くと、付近には稲荷神社と古墳があった。古墳時代には有力な豪族が住むほど、周辺は拓けていたのだろう。因みに霞ヶ浦付近の地図を載せておく。 1)縄文時代  縄文時代の関東地方は気温上昇による「縄文海進」でかなり内陸部まで海水が侵入し、房総半島が当時は島だったことが分かる。 2)平安以前  上の図に比較し、かなり水面が後退した。当時の両神宮は「香取の海」の両岸に位置。飛鳥時代は両神宮に戦勝祈願後、船で蝦夷征伐に向かう一群もあり、その途中大洗海岸(茨城)の磯前神社へも寄っている。 藤原氏の氏神である春日大社(奈良)の神鹿は、この鹿島神宮から渡ったとの社伝がある。祭神は藤原氏(中臣氏)の祖と共通。平将門の乱では、この海を舟で渡ったことだろう。なお、鹿島神宮は常陸国の一之宮であり、香取神宮は下総国の一之宮である。 3)現代の姿  東京湾に注いでいた利根川が改修工事で銚子へと注ぎ、排水と干拓が進んで現在の地形に変化。昭和40年代まであった土浦ー潮来間の観光航路が姿を消したのが残念だ。  <参考1>香取神宮、津の宮の鳥居と神幸祭。神輿はこの鳥居から出発して神宮へと向かう。あの「踏切」にあった名だ。  <参考2>鹿島神宮の一の鳥居は北浦の中に立っている。香取神宮もそうだが、祭神あるいはこの地の祖先が海(現在は湖)から上陸したことが連想される。今回は歴史と地理の話になったが、私自身の勉強なのでお許しあれ。<続く> お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[旅、温泉] カテゴリの最新記事

|

|