|

|

|

カテゴリ:星 / Stars

フジフィルムスクエアの「138億光年大いなる宇宙の旅 NASA60周年 天体写真セレクション」の続きで、冥王星、星雲、星団です。

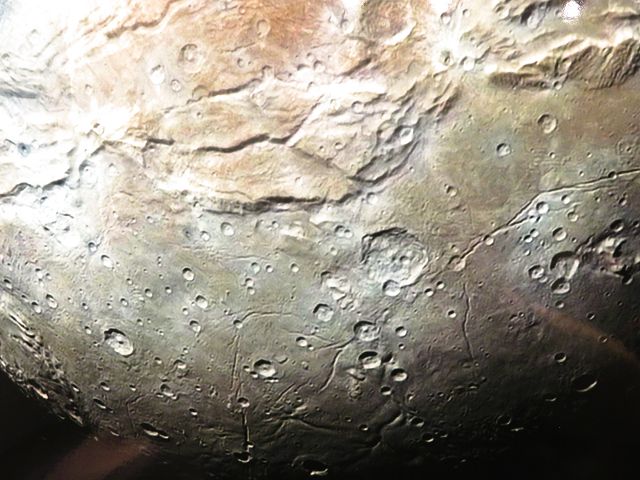

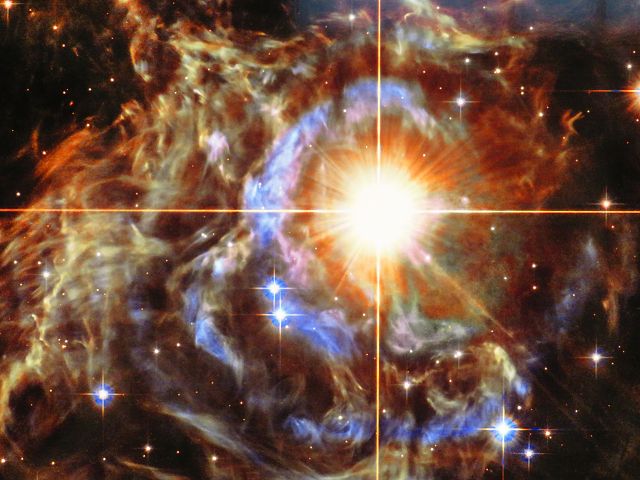

冥王星は、月の2/3の大きさです。公転軌道はかなり歪んでおり、太陽に近い時は約44億kmですが、遠い時は約73億kmになります。太陽を一周するのに248年かかります。冥王星の衛星は5つで、そのうち一番大きいガロンは、冥王星の半分の大きさです。 1930年にアメリカの天文学者、クライド・トンボーが冥王星を発見し、惑星とされてきましたが、2006年の国際天文学連合(IAU)総会で準惑星とされてしまいました。 小学5年の時、ビクセンのポラリス8L屈折望遠鏡を購入し、星雲、星団を見てはスケッチをしていました。星図とファインダーを見ながら、小さく白く淡い姿を探すのはとても楽しかったです。  ↑ ニュー・ホライズンズ探査機がとらえた冥王星の全体像。ハート形の領域は、冥王星の発見者にちなんで「トンボー領域」と名付けられた。ハートの左半分の領域には滑らかな氷原(スプートニク平原)が広がっている。  ↑ ハート形のトンボー領域。   ↑ スプートニク平原。  ↑ 冥王星のスプートニク平原。窒素、一酸化炭素、メタンの氷が豊富に存在している。  ↑ ニュー・ホライズンズ探査機が、冥王星への最接近の5時間前にとらえた冥王星と惑星ガロン。冥王星とガロンは18,000kmほどしか離れていない。  ↑ ニュー・ホライズンズ探査機が打ち上げられた翌月の2006年2月に、ハッブル宇宙望遠鏡によって撮影された冥王星とその衛星。最も大きな光の点が冥王星で、そのすぐ右下にあるのがガロン。右側にある小さな点は、左から衛星ニクスとヒドラ。冥王星は小さく距離も遠いことから、ハッブル宇宙望遠鏡でもこの程度しか写しだすことができない。  ↑ 冥王星の衛星ガロン。表面には溝のような地形が1,000kmにわたり伸びている。北極地域の暗い部分は、冥王星の大気に含まれているメタンが化学変化を起こしてできた物質が積もっているとみられている。   ↑ りょうけん座の子持ち銀河M51。   ↑ 銀河系中心領域。中心には太陽の400万倍の質量を持つブラックホールが存在すると考えられている。  ↑ カシオペヤ座のカシオペヤA。爆発後350年しか経っていない超新星残骸。  ↑ りゅうこつ座NGC3324。  ↑ りゅうこつ座 ウェタールンド2.  ↑ いっかくじゅう座 V838。2002年に突然、太陽の60万倍も明るくなった特異変光星。  ↑ とも座RS星。セファイド変光星で、周期的に明るさが変わる。  ↑ きょしちょう座47 球状星団。  ↑ こと座M57 環状星雲。  ↑ りゅう座NGC6543 「キャッツアイ星雲」と呼ばれる惑星状星雲。  ↑ はえ座NGC5189 非常に複雑な形をした惑星状星雲。  ↑ さそり座NGC6302 「バタフライ星雲」。  ↑ へび座M16 わし星雲。「創造の柱」と呼ばれている領域で、柱状の構造の中で星が生まれつつある。  ↑ カシオペヤ座NGC7635 バブル星雲。  ↑ おうし座M1 かに星雲。1054年に観測された超新星爆発の残骸。  ↑ オリオン座M42 オリオン座大星雲。  ↑ オリオン座 馬頭星雲。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2018.07.16 10:34:09

コメント(0) | コメントを書く

[星 / Stars] カテゴリの最新記事

|

|