|

|

|

カテゴリ:景勝地:青森県:南部

以前御前神社の記事で言及した氣比神社に行ってきました。

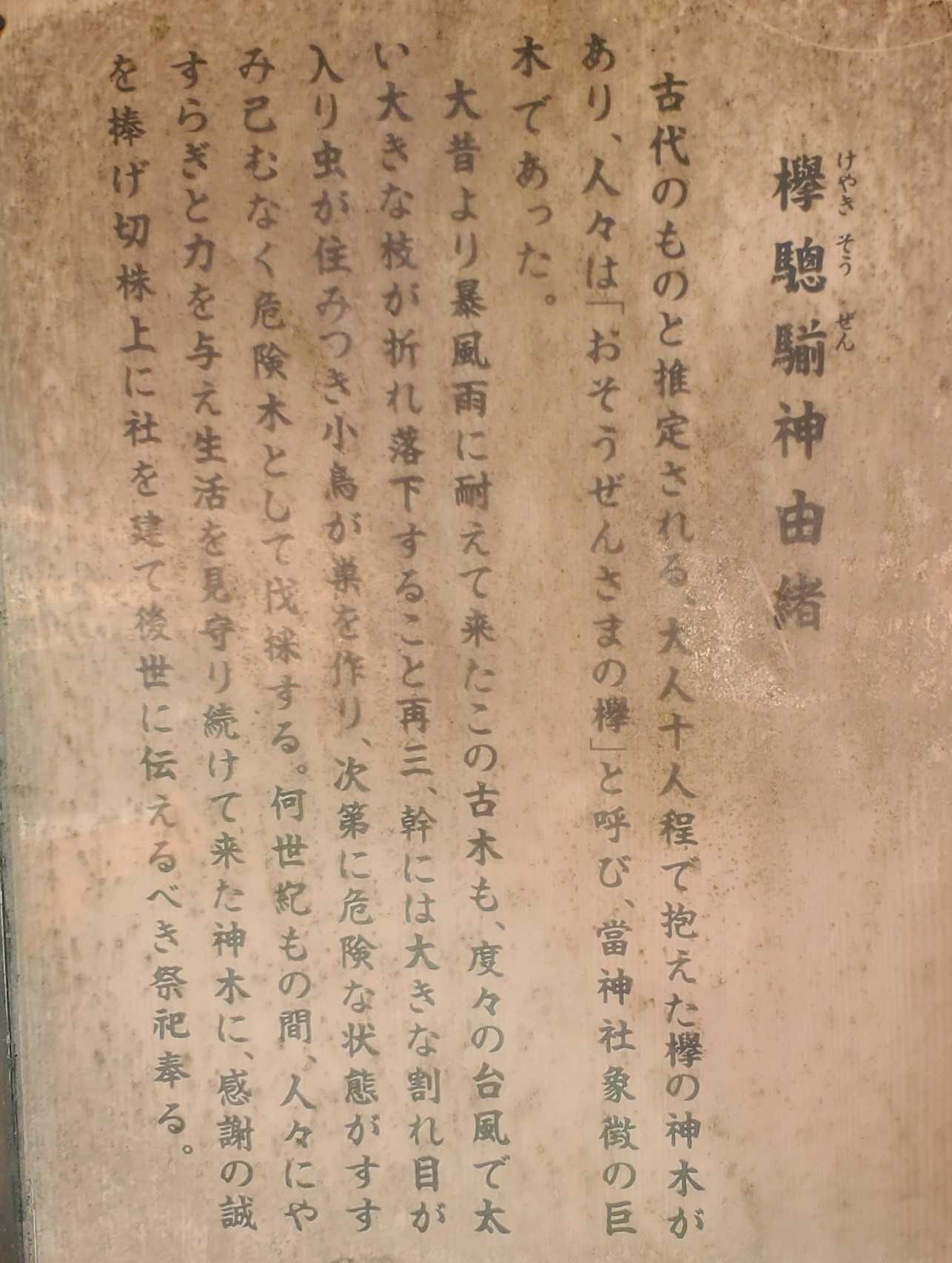

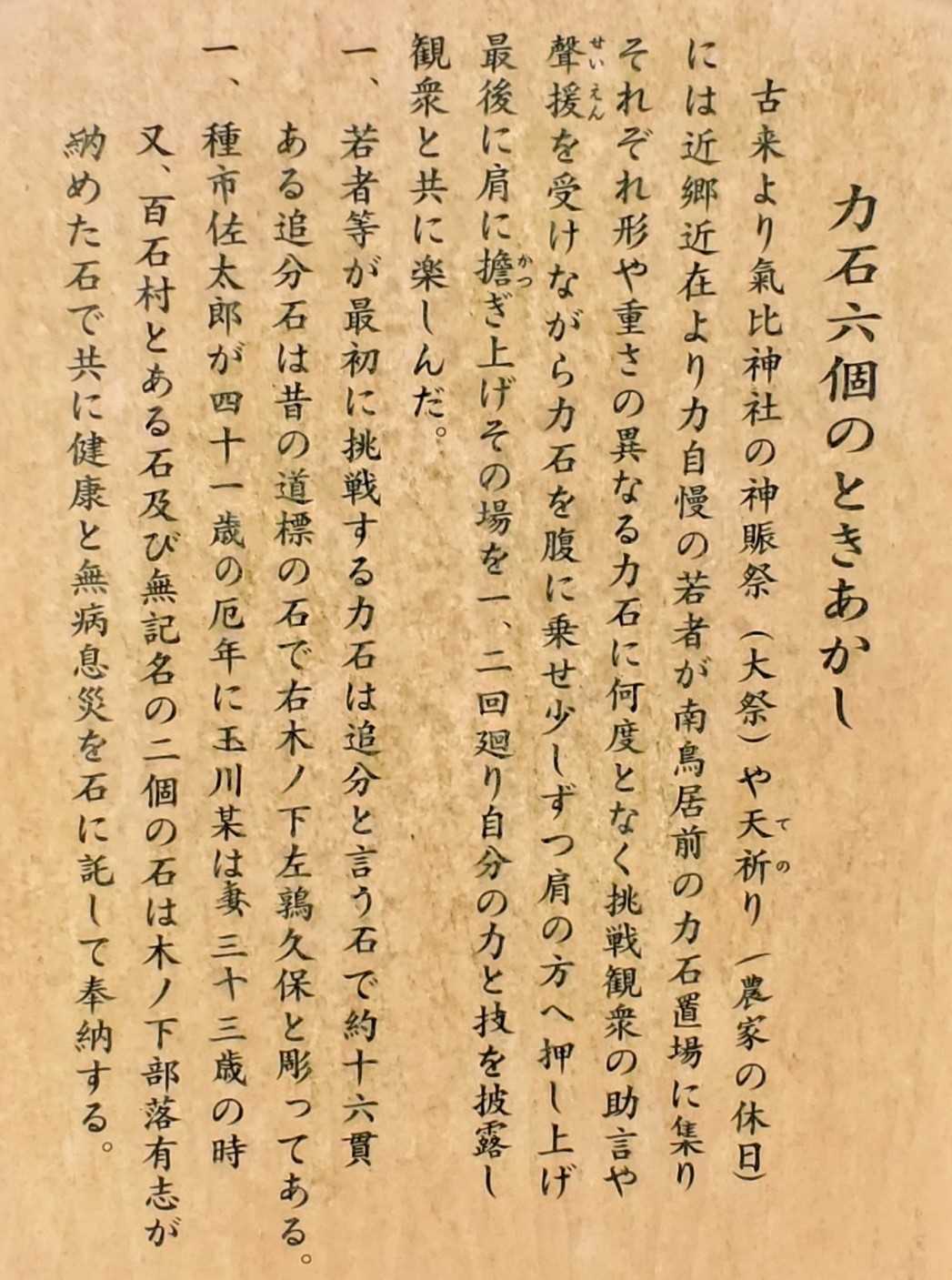

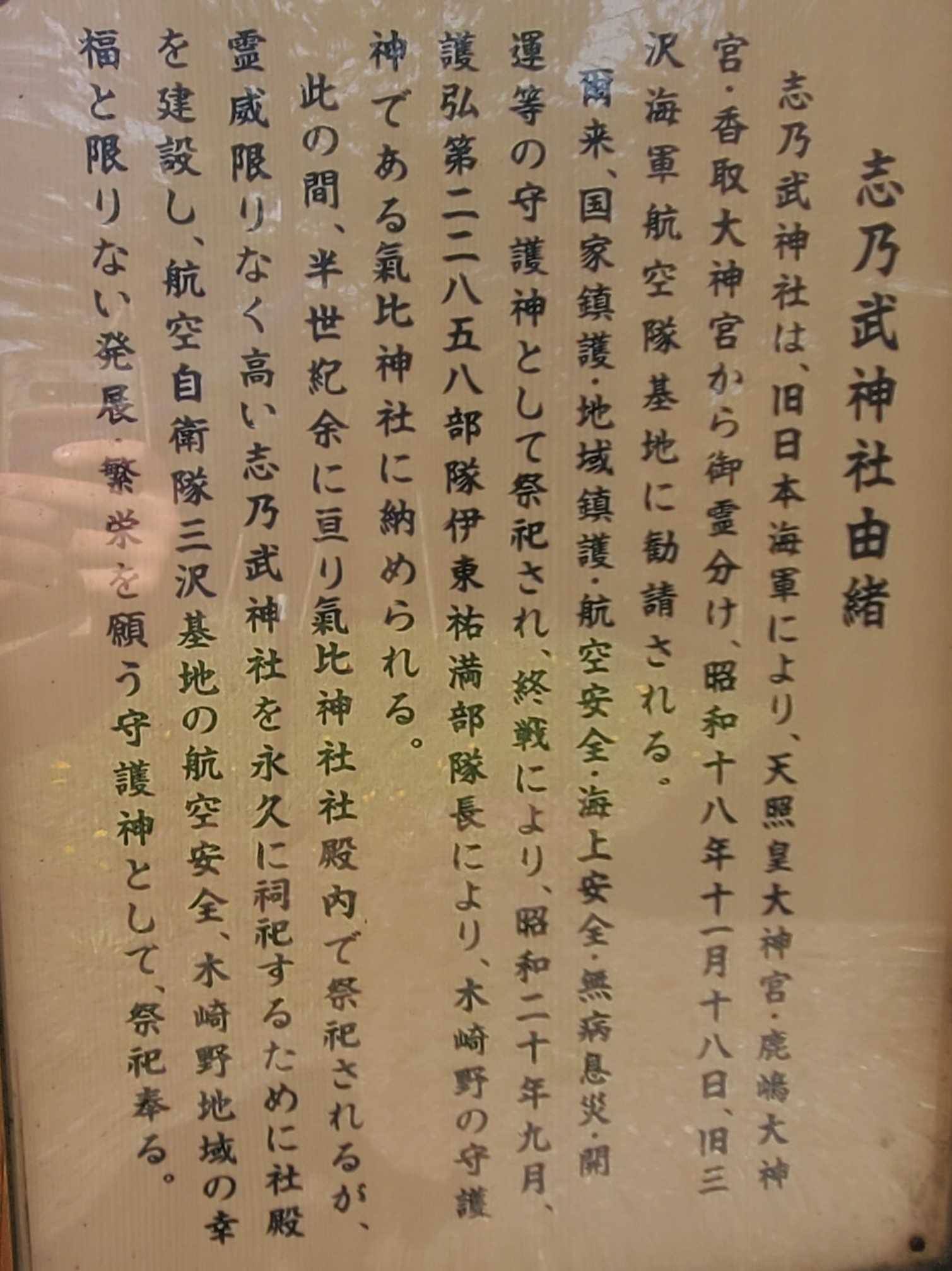

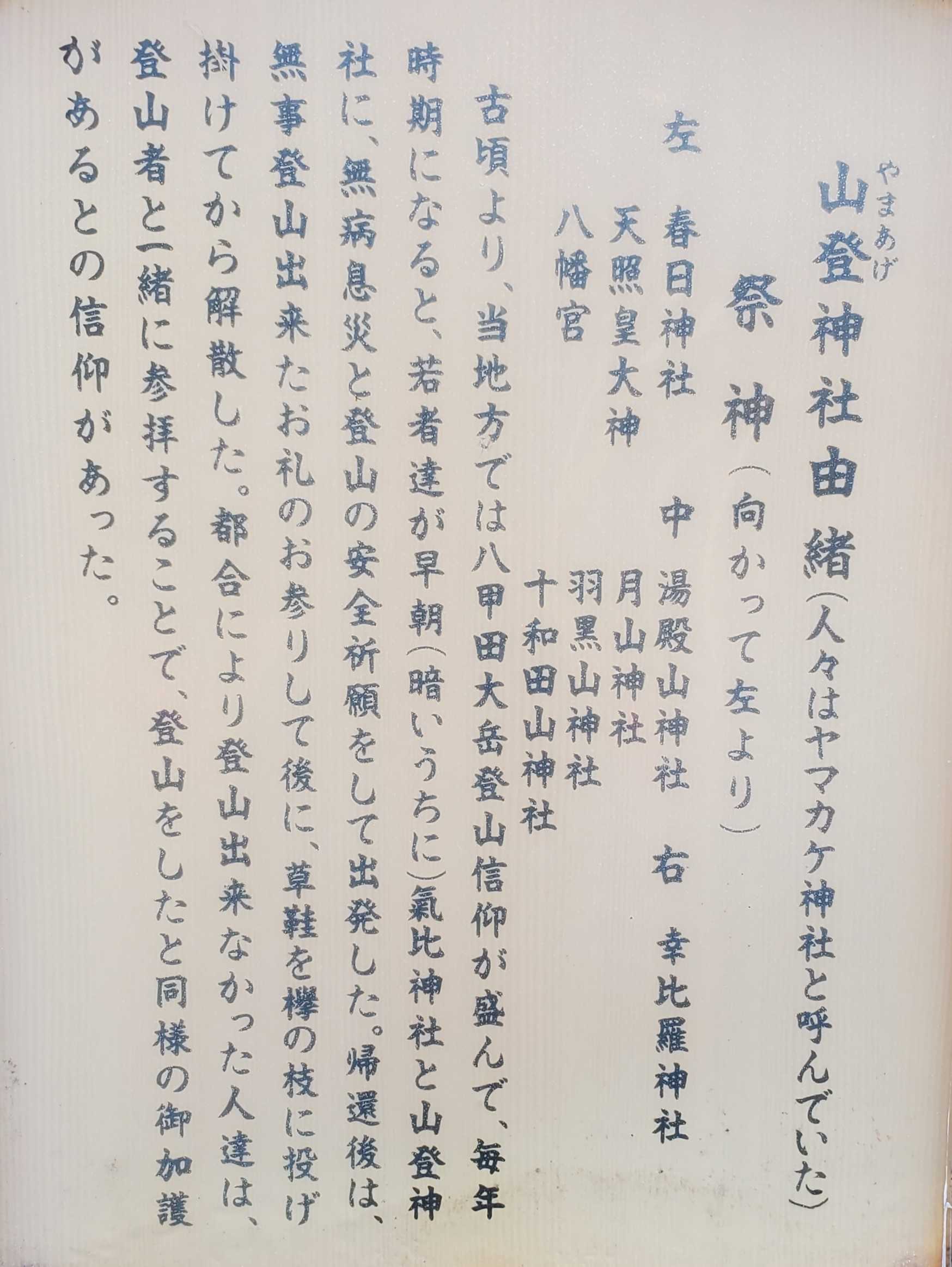

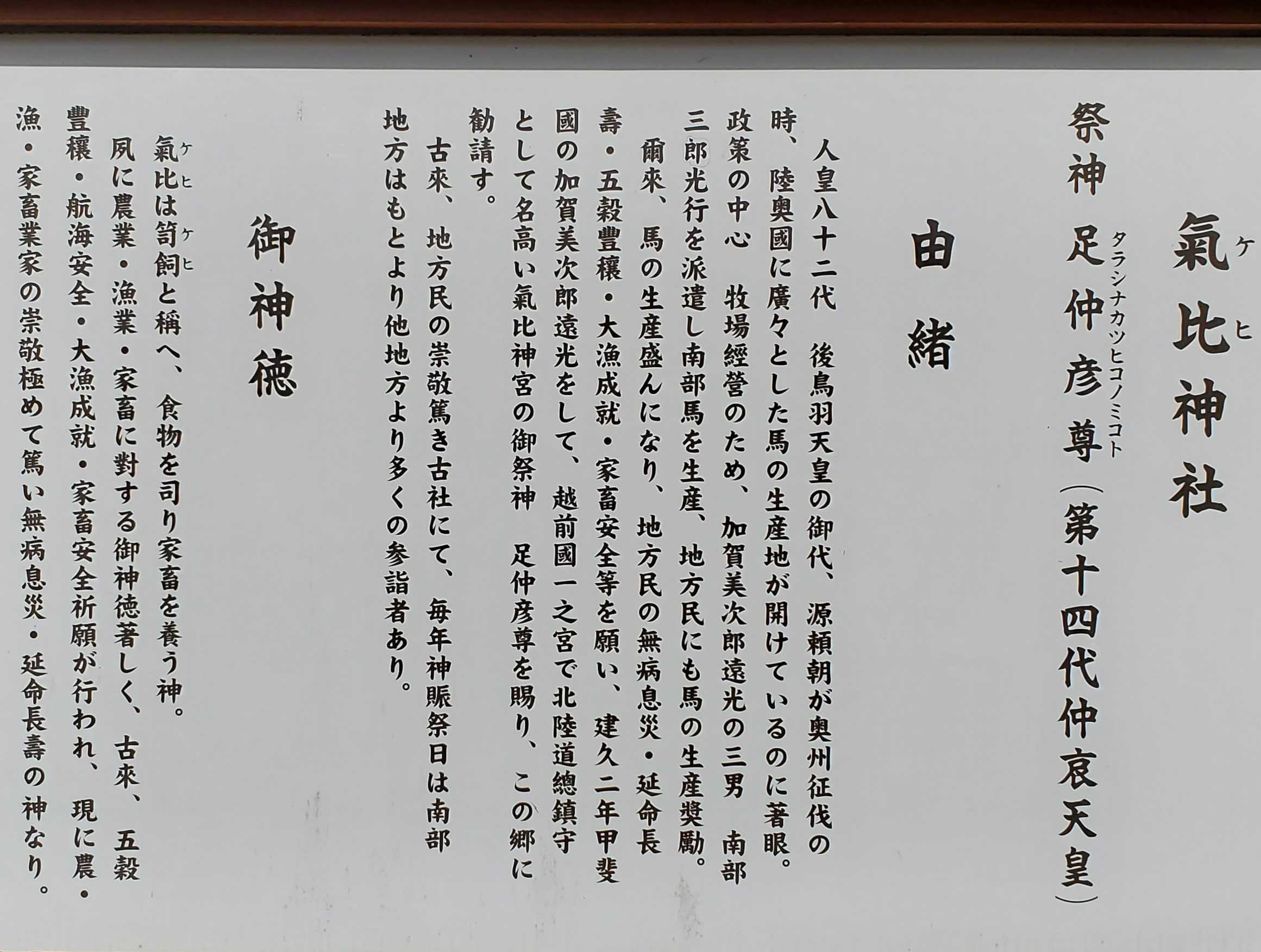

第二みちのく有料道路の三沢十和田下田ICから車で五分くらいのところにあります。周りは鬱蒼とした杉林で、厳かな雰囲気があります。かなり大きな杉も何本か有り、はるかな昔から今日まで、氣比神社が此の地で崇敬を受け続けていることを表しています。 御前神社の記事は下記リンクからご覧になれます。ご興味があれば是非 八戸市:御前神社 拝殿に八仙がある神社 氣比神社 鳥居を抜け参道を進むと更に鳥居が有ります。神社への参道は数本あります。  鳥居の直ぐ脇に社がありました。何の社だろうか?  こちらは欅蒼前神社です。昔はここに欅の大木が生えていましたが、風雪によって倒壊寸前の状態に。やむなく伐り、祠を建てて鎮めたようです。  説明書きです。  欅驄前神由緒 古代のものと推定される、大人十人程で抱えた欅の神木があり、人々は「おそうぜんさまの欅」と呼び、当神社象徴の巨木であった。 大昔より暴風雨に耐えて来たこの古木も、度々の台風で太い大きな枝が折れ落下すること再三、幹には大きな割れ目が入り虫が住みつき小鳥が巣を作り、次第に危険な状態がすすみやむなく危険木として伐採する。何世紀もの間、人々にやすらぎと力を与え生活を見守り続けて来た神木に、感謝の誠を捧げ切株上に社を建て後世に伝えるべき祭祀奉る。 この反対側には石が数個並んでいました。日本の各地でこうした力石が行われたんでしょうか。 説明書きです。  力石六個のときあかし 古来より氣比神社の神賑祭(大祭)や天祈り(農家の休日)には近郷近在より力自慢の若者が南鳥居前の力石置場に集りそれぞれ形や重さの異なる力石に何度となく挑戦、観衆の助言や声援を受けながら力石を腹に乗せ少しずつ肩の方へ押し上げ最後に肩に担ぎ上げその場を一、二回廻り自分の力と技を披露し観衆と共に楽しんだ。 一、若者等が最初に挑戦する力石は追分と言う石で約十六貫ある。追分石は昔の道標の石で右木ノ下左鶉久保と彫ってある。 一、種市佐太郎が四十一歳の厄年に玉川某は妻三十三歳の時 又、百石村とある石及び無記名の二個の石は木ノ下部落有志が納めた石で、共に健康と無病息災を石に託して奉納する。 次に神社の右側にある祠に行ってみます。  志乃武神社です。立派な社でごんす。  説明書きです。  志乃武神社 志乃武神社は、旧日本海軍により、天照皇大神宮・鹿嶋大神宮・香取大神宮から御霊分け、昭和18年11月18日、旧三沢海軍航空隊基地に勧請される。 以来、国家鎮護・地域鎮護・航空安全・海上安全・無病息災・開運等の守護神として祭祀され、終戦により、昭和20年9月、護弘第22858部隊伊東祐満部隊長により、木崎野の守護神である氣比神社に納められる。 この間、半世紀余りにわたり氣比神社社殿内で祭祀されるが、霊威限りなく高い志乃武神社を永久に祠祀するために社殿を建設し、航空自衛隊三沢基地の航空安全、木崎野地域の幸福と限りない発展・繁栄を願う守護神として、祭祀奉る。 天照皇大神・武甕槌大神・経津主大神の三柱の神を祀るということで、勝負ごとに強くなれそうな感じがしますね 神社左側の祠に行ってみます。 やまのぼり?神社とありますが、これは何を祀っているんでしょうか。説明書きを読んでみると、やまあげ神社と読むそうですね。大量の祭神が祀ってありました。  説明書きです。  山登神社由緒(人々はヤマカケ神社と呼んでいた) 祭神 左:春日神社、天照皇大神、八幡宮 中:湯殿山神社、月山神社、羽黒山神社、十和田山神社 右:幸比羅神社 古来より、当地方では八甲田大岳登山信仰が盛んで、毎年時期になると、若者達が早朝(暗いうちに)氣比神社と登山神社に、無病息災と登山の安全祈願をして出発した。帰還後は、無事登山出来たお礼のお参りして後に、草鞋を欅の枝に投げ掛けてから解散した。都合により登山出来なかった人達は、登山者と一緒に参拝することで、登山をしたと同様の御加護があるとの信仰があった。 欅は今はないおそうぜんさまの欅なんですかね?ここから八甲田までは相当の距離があるので、道中・登山中の無事を祈って、お参りする気持ちも分かります。春日神(武甕槌命、経津主命、天児屋根命、比売神)や出羽三山の神など相当数の神を祀っており、たくさんの加護に守られながら、無事に帰って来たいという思いが伝わって来ますよね 拝殿です。かなり立派でした。地域の崇敬の篤さが分かります。  説明書きです。  氣比神社 祭神:足仲彦尊(第14代仲哀天皇) 由緒 人皇82代、後鳥羽天皇の御代、源頼朝が奥州征伐の時、陸奥國に広々とした馬の生産地が開けているのに著眼。政策の中心牧場経営のため、加賀美次郎遠光の三男南部三郎光行を派遣し南部馬を生産、地方民にも馬の生産奨励。 以来、馬の生産盛んになり、地方民の無病息災・延命長寿・五穀豊穣・大漁成就・家畜安全等を願い、建久2年甲斐國の加賀美次郎遠光をして、越前國一之宮で北陸道総鎮守として名高い氣比神社の御祭神足仲彦尊を賜り、この郷に勧請す。 古来、地方民の崇敬篤き古社にて、毎年神賑祭日は南部地方はもとより他地方より多くの参詣者あり。 御神徳 氣比は笥飼と称へ、食物を司り家畜を養う神。 つとに農業・漁業・家畜に対する御神徳著しく、古来、五穀豊穣・航海安全・大漁成就・家畜安全祈願が行われ、現に農・漁・家畜業家の崇敬極めて篤い無病息災・延命長寿の神なり。 拝殿斜めから。 農業・漁業・畜産業など、人々の生活に深くかかわる部分の御神徳が有るとされたため、信仰が篤かったようですね。おいらせ町の周辺地域にある神社の中でも、中心的な存在の神社だったんじゃないかと思いました。 以前は御朱印もやっていたそうですが、現在はお休みしているとのこと。御朱印が再開されるまでは、景勝地のカテゴリーに載せておきたいと思います。  以上です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024.05.05 13:38:18

コメント(0) | コメントを書く

[景勝地:青森県:南部] カテゴリの最新記事

|