|

|

|

カテゴリ:御朱印:青森県:津軽

突然ですが一息つきたくなったので、昭和大仏を見に行くことにしました。第二みちのく・みちのく有料を併用すれば2時間せずに青森に行けるんですね!

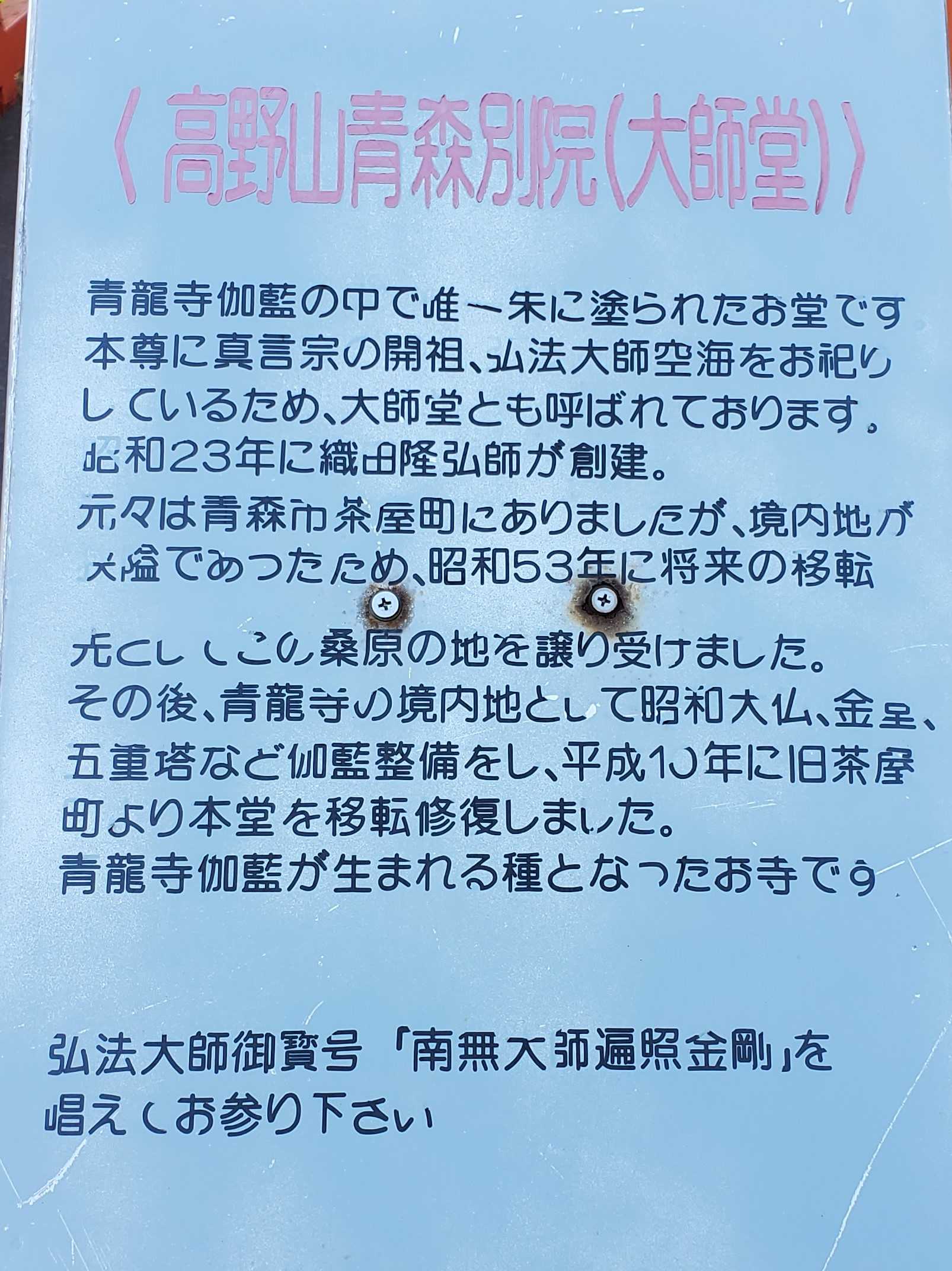

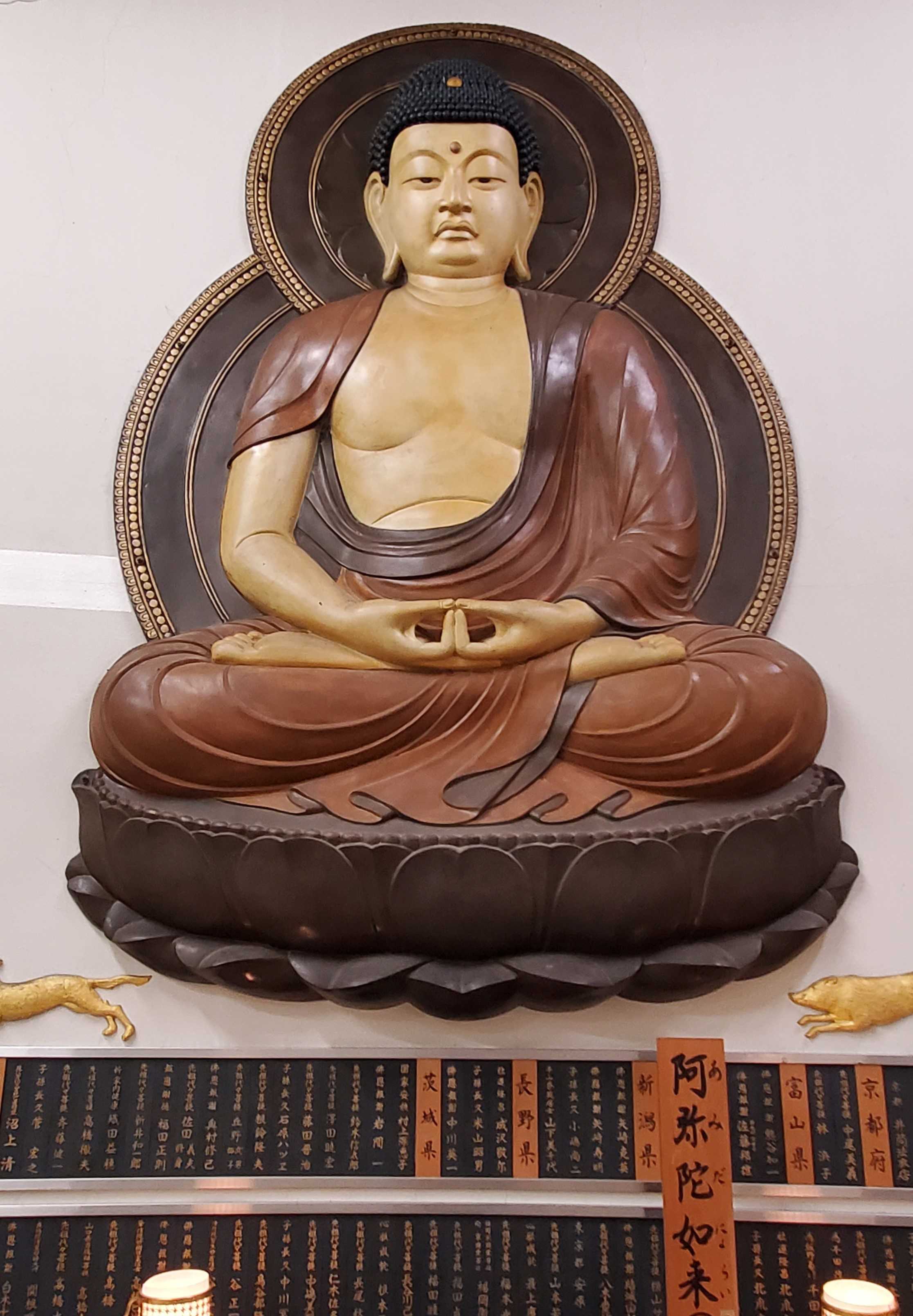

僕にとって昭和大仏は日常から切り離されたリラックス空間なんです。青森市に異動できるなら迷わず年間パスポートを買うつもりです。寺の縁側で熱い茶をすするのが最高の癒しになるのです。 全仏山青龍寺 青森の環状線は青森市を囲うように走っていますが、その南東に全仏山青龍寺はあります。 駐車場に着くとまず目に入ってくるのがバス停の待合所です。雰囲気ありますよね!青龍寺の境内にいると感じさせてくれます。  案内地図  駐車場の真ん前には高野山青森別院があります。朱塗りの伽藍で津軽弘法大師霊場の十六番札所になっています。弘法大師霊場の札所記事については、以下のリンクからどうぞ! 十六番札所:高野山青森別院 朱塗りが美しい大師堂  入り口は二階にあります。参道から右に逸れると小さな橋があり、そこから向かえます。  山門です。何年間前に竣工しました。豪華なことに、仁王像ではなく四天王像が納められています。この四天王の御朱印もいただけるんです。  正面側は左:持国天、右:多聞天です。  裏側は左:広目天、右:増長天です。  参道です。ここも何年か前に整備されてから、相当きれいになりました。右には高野山青森別院、左には枯山水が広がっています。  これが高野山青森別院に至る橋です。  説明書きです。  高野山青森別院(大師堂) 青龍寺伽藍の中で唯一朱に塗られた御堂です。本尊に真言宗の開祖、弘法大師空海をお祀りしているため、大師堂とも呼ばれております。昭和23年(1948年)に織田隆弘師が創建。 元々は青森市茶屋町にありましたが、境内地が狭隘であったため、昭和53年(1978年)に将来の移転先としてこの桑原の地を譲り受けました。 その後、青龍寺の境内地として昭和大仏、金堂、五重塔など伽藍整備をし、平成10年に旧茶屋町より本堂を移転修復しました。 青龍寺伽藍が生まれる種となったお寺です。 弘法大師御宝号「南無大師遍照金剛」を唱えてお参り下さい。 こちらは開山堂。先の高野山青森別院(大師堂)を創建した隆弘大和尚を祀っています。  これまで奥州南部糠部三十三観音で見てきた観音堂の造りは宝形造と言うんですね!今度から使いこなしていきたい言葉です。 金堂です。結構横に広い造りになっています。中には諸仏と不動明王・愛染明王・見返り阿弥陀像が安置されています。その前で焼香できるんですが、何だか気が引き締まるような感じがします。本州最北端の青森県にこんなにも素晴らしい仏像がそろっているのは驚きですよね  斜めから。開山堂の右手あたりから撮りました。素晴らしい景色ですよね

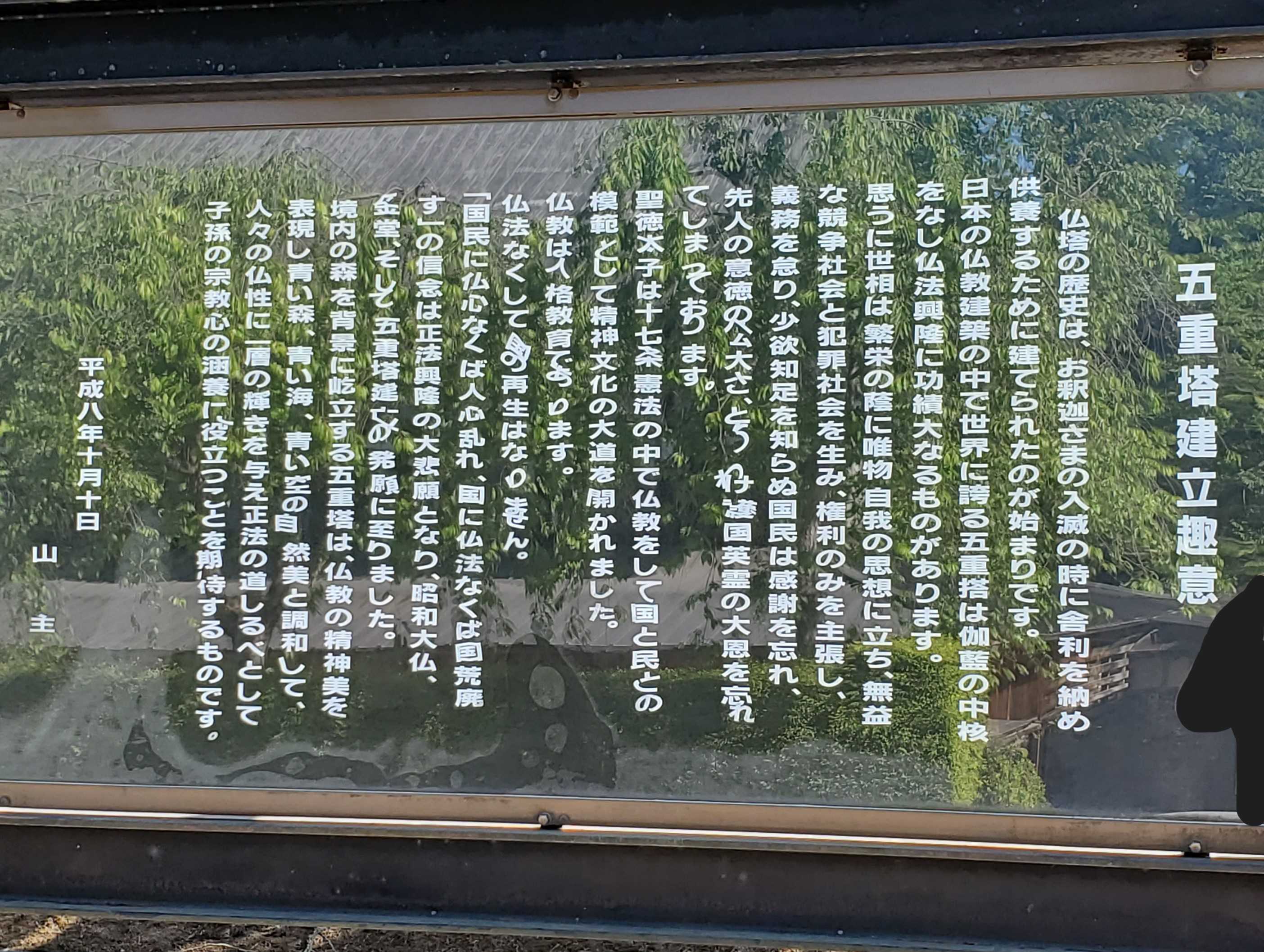

昭和大仏青龍寺 / 金堂 より抜粋 全仏山の額です。  ここが金堂最高のポイントです。なんと五重塔を見ながら熱い茶を飲めるんです  五重塔です。青森県には弘前の最勝院にも五重塔が有り、非常にたくさんの名所がありますよね! この五重塔は柱を上から吊っているため、地震による揺れにも強いとのことです。五重塔の御開帳日には住職自ら説明してくれるので、非常に面白いです。 近くに寄ってみると、銅鐸のカランカランという響きが聞こえてきて浄化されます(昇天)。  五重塔 昭和大仏青龍寺 / 五重塔 より抜粋 説明書きです。  五重塔建立趣意 仏塔の歴史は、お釈迦さまの入滅の時に舎利を納め供養するために建てられたのが始まりです。 日本の仏教建築の中で世界に誇る五重塔は伽藍の中核をなし仏法興隆に功績大なるものがあります。 思うに世相は繁栄の蔭に唯物自我の思想に立ち、無益な競争社会と犯罪社会を生み、権利のみを主張し、義務を怠り、小欲知足を知らぬ国民は感謝を忘れ、先人の意徳の広大さ、とりわけ護国英霊の大恩を忘れてしまっております。 聖徳太子は十七条憲法の中で仏教をして国と民との模範として精神文化の大道を開かれました。仏教は人格教育であります。仏法なくして国の再生はなりません。 「国民に仏心なくば人心乱れ、国に仏法なくば国荒廃す」の信念は正法興隆の大悲願となり、昭和大仏、金堂、そして五重塔建立の発願に至りました。 境内の森を背景に屹立する五重塔は、仏教の精神美を表現し青い森、青い海、青い空の自然と調和して、人々の仏性に一層の輝きを与え正法の道しるべとして子孫の宗教心の涵養に役立つことを期待するものです。 平成8年(1996年)10月10日 山主 去年のいつだったか忘れてしまったのですが、五重塔のご縁日に内部を拝観することができました。確か月一で開帳していたと思うのですが・・・。その時に見た仏像です。これは普賢菩薩。  こっちは弥勒菩薩です。  書院です。何度も昭和大仏に行っていますが、ここには一度も入ったことはないです。分かることは素晴らしい建築物だということ!  書院金堂から昭和大仏の方に進むと”大仏そば洗心庵”が見えてきます。蕎麦にあんみつ、五平餅など参拝の一休みとしていかがでしょう。僕は五平餅が一番好きですね  大仏そば洗心庵 昭和大仏青龍寺 / 大仏そば洗心庵 より抜粋 手水舎です。清瀧の滝の向いにあります。  かっこいい龍ですね。清水が流れ出しています。  裏には小さな滝がありました。四国八十八所お砂踏霊場の方に流れています。  鐘楼です。二突き百円。昭和大仏に来たときは必ず打っています。  清瀧の滝です。注連縄がしてあり、苔むした石に囲まれています。静かな山中に水の音が響いてリラックスできるんですよ、ここ。津軽龍神霊場の札所にもなっている場所です。 津軽龍神霊場の記事については下のリンクからどうぞ! 津軽龍神霊場:全仏山青龍寺 唐国から来たりし清瀧大権現

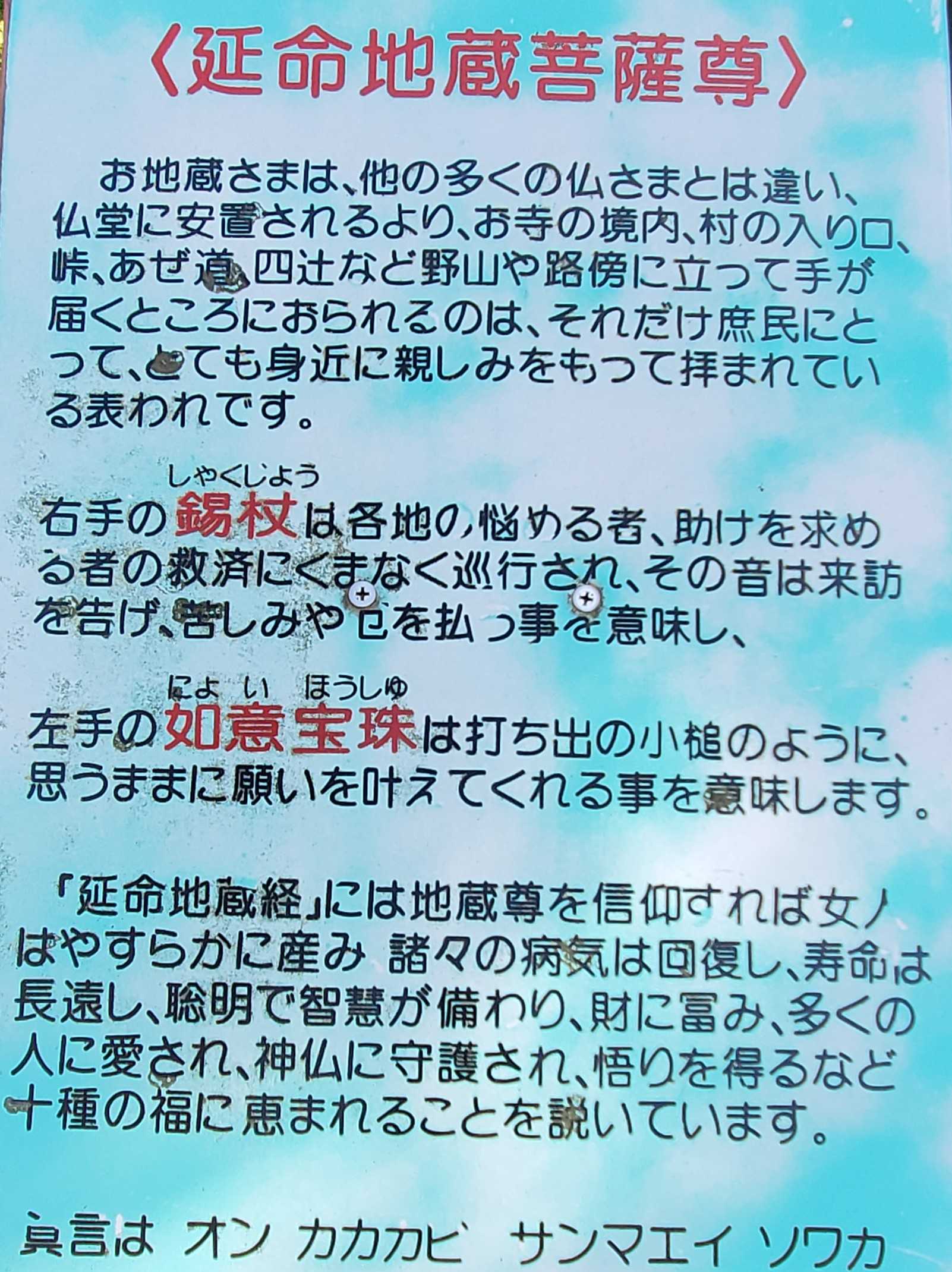

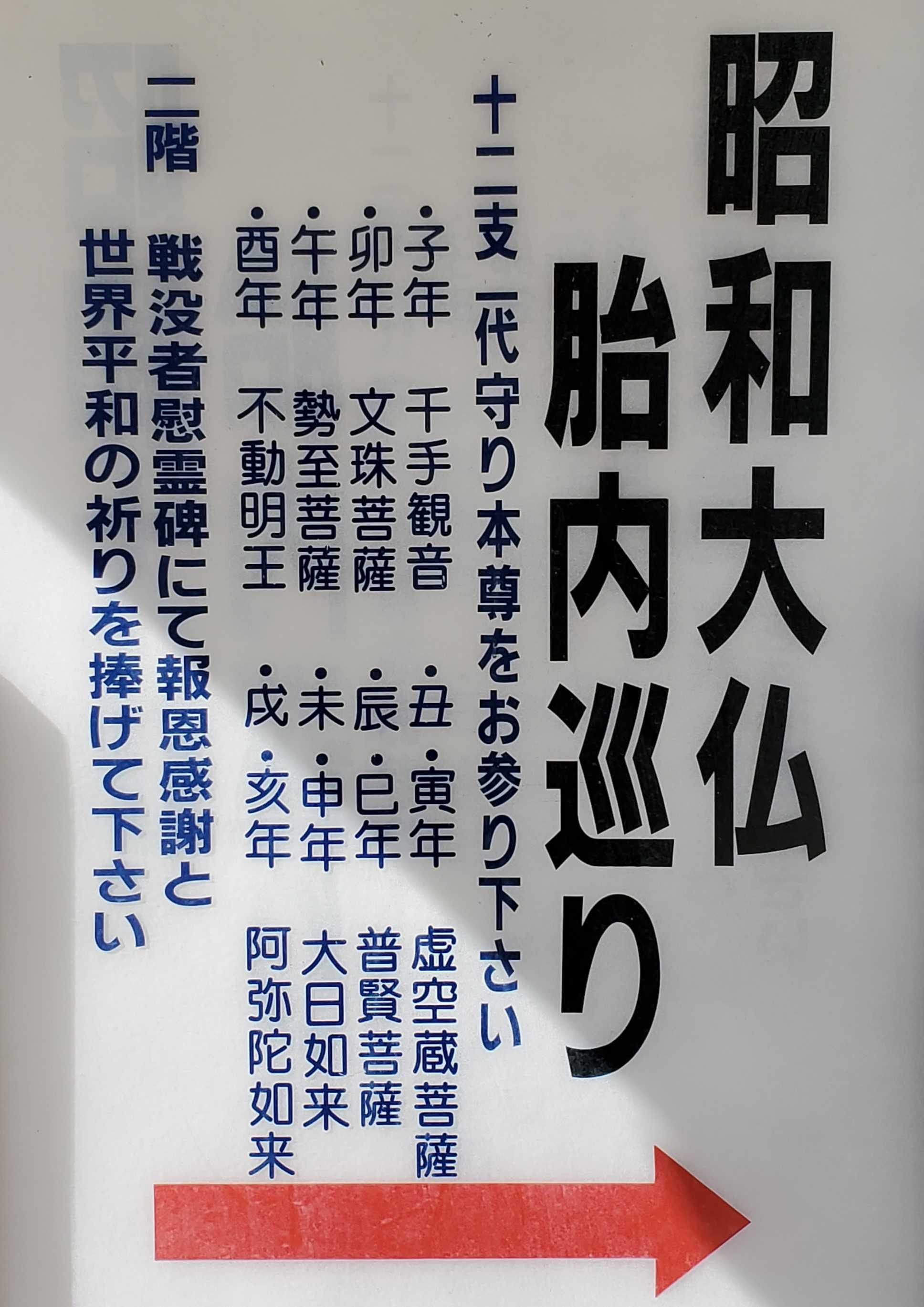

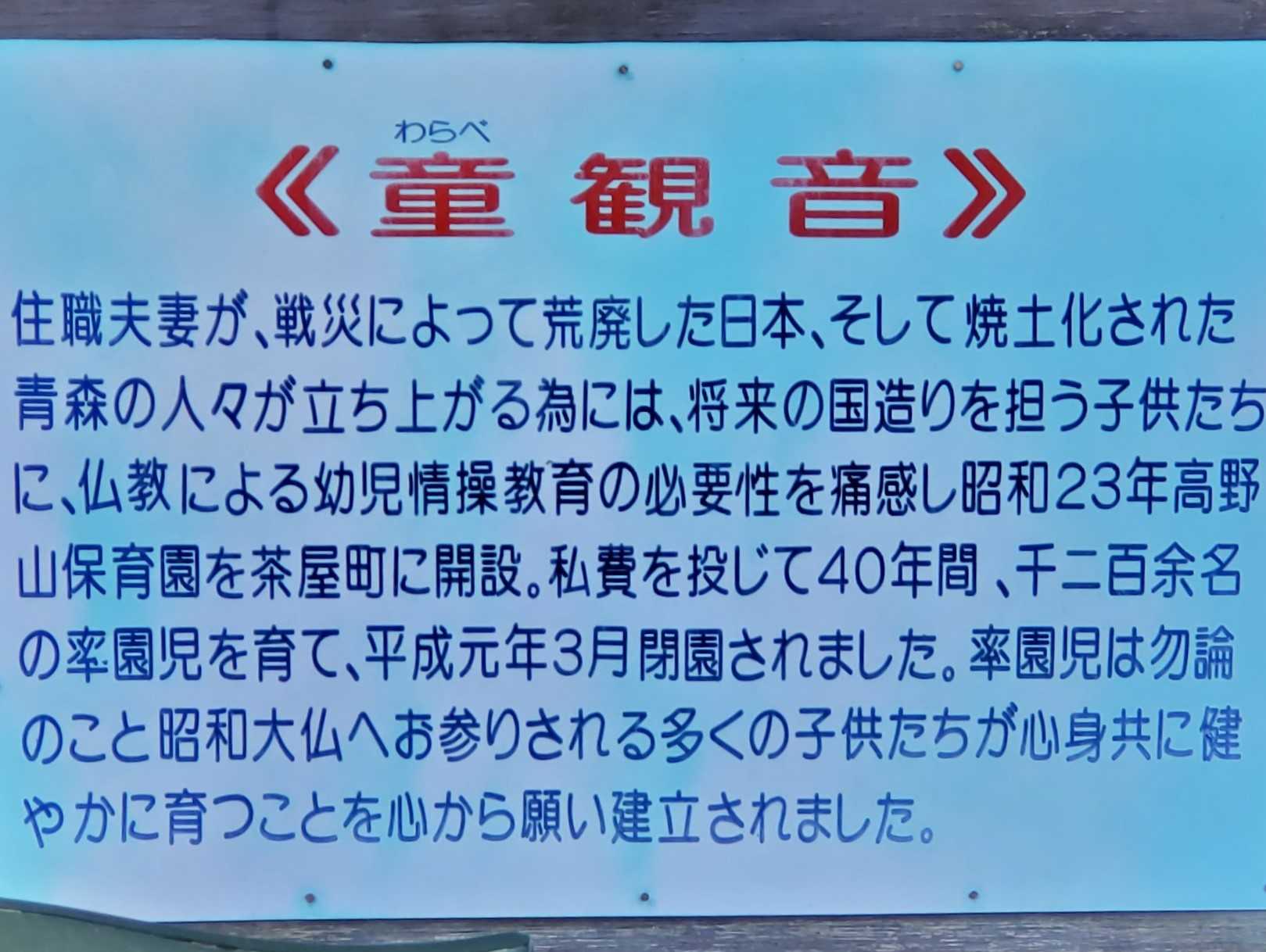

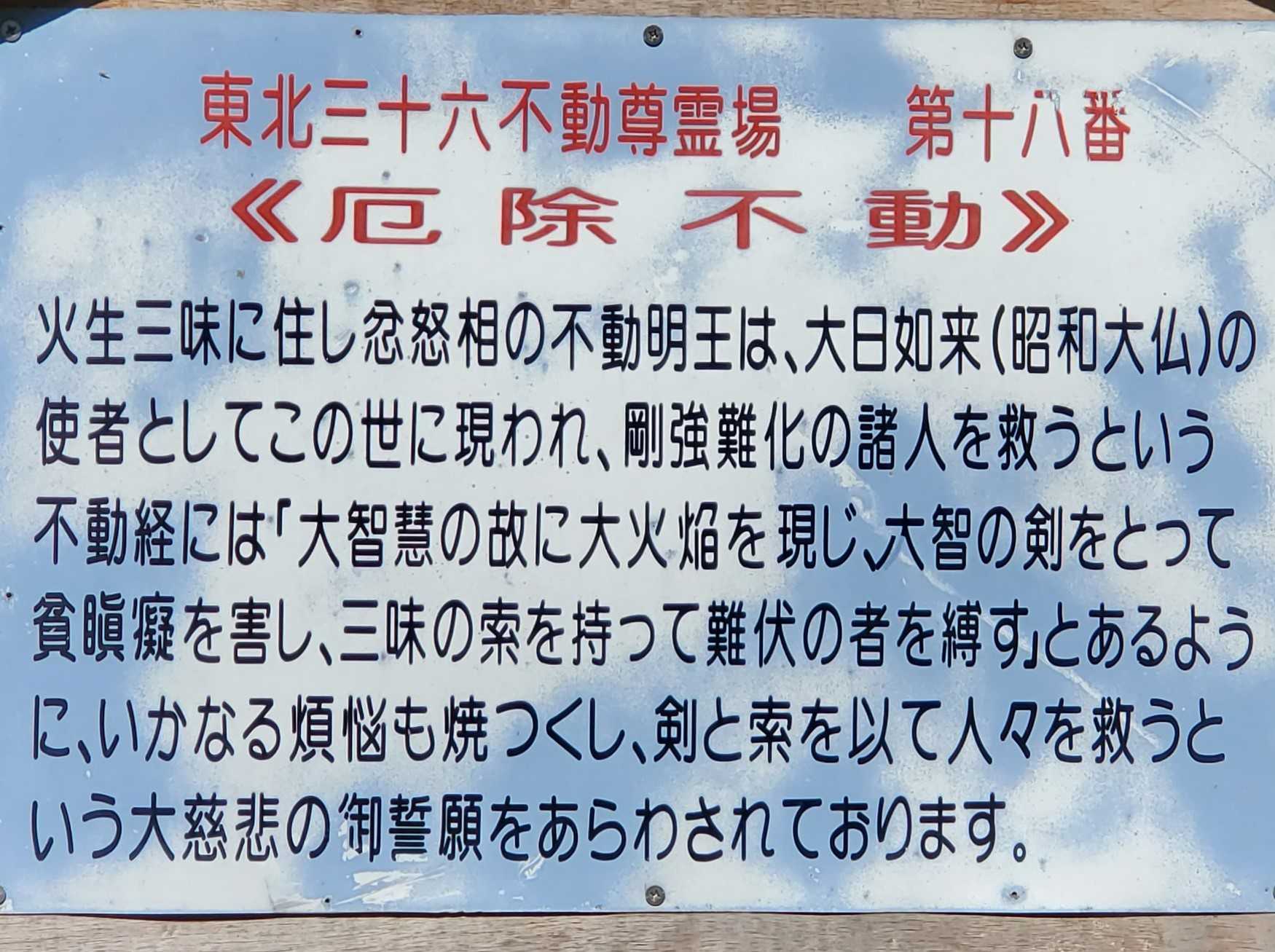

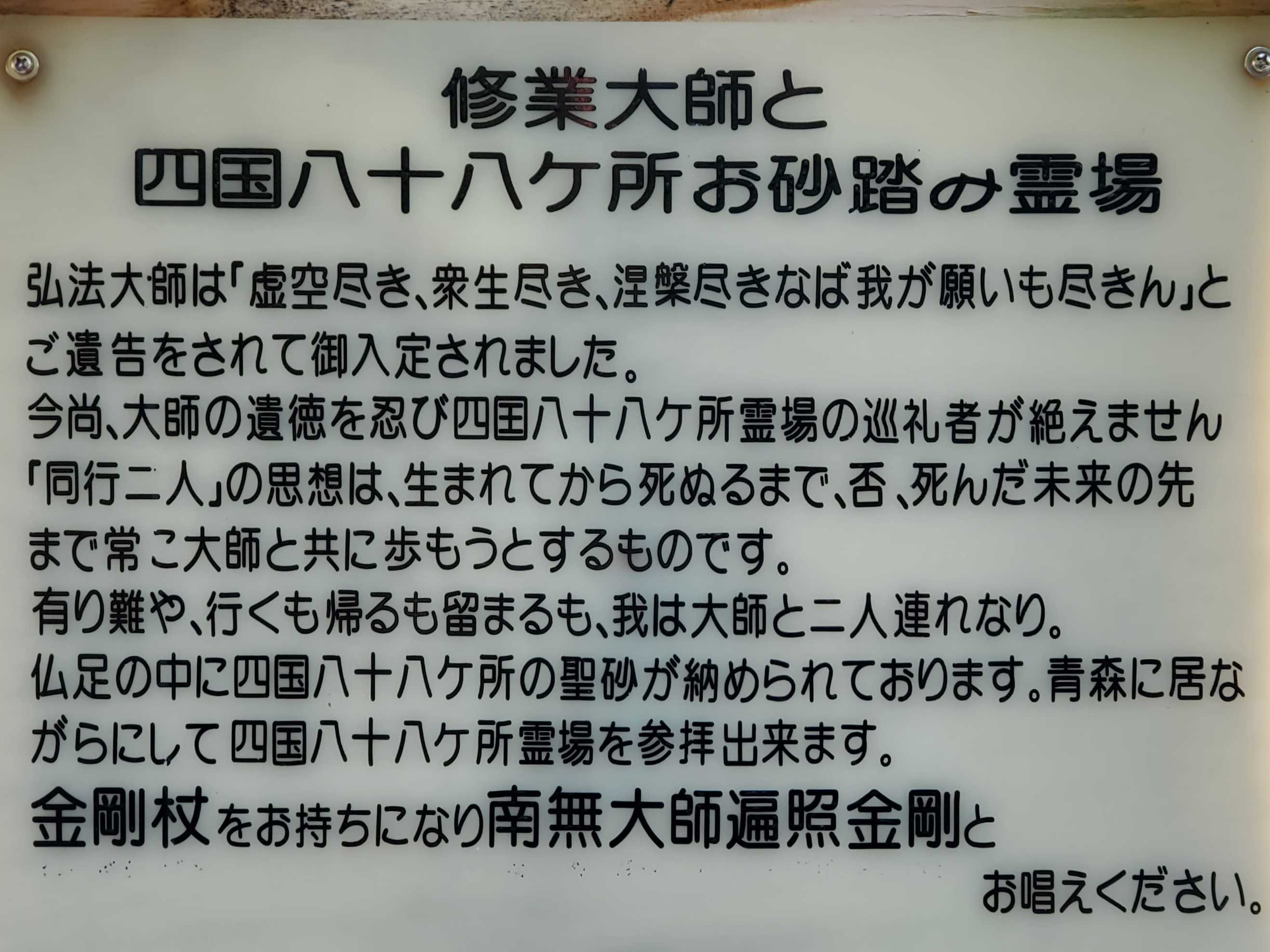

昭和大仏青龍寺 / 清瀧の滝 より抜粋 延命地蔵尊です。半跏?のような姿勢で座り、黄金の宝珠を持っているのが印象的です。  延命地蔵 昭和大仏青龍寺 / 延命地蔵 より抜粋 説明書きです。  延命地蔵菩薩尊 お地蔵さまは、他の多くの仏さまとは違い、仏堂に安置されるより、お寺の境内、村の入り口、峠、あぜ道、四辻など野山や路傍に立って手が届くところにおられるのは、それだけ庶民にとって、とても身近に親しみをもって拝まれている表れです。 右手の錫杖は各地の悩める者、助けを求める者の救済にくまなく巡行され、その音は来訪を告げ、苦しみや厄を払う事を意味し、左手の如意宝珠は打ち出の小槌のように、思うままに願いを叶えてくれる事を意味します。 「延命地蔵経」には地蔵尊を信仰すれば女人はやすらかに産み、諸々の病気は回復し、寿命は長遠し、聡明で智慧が備わり、財に富み、多くの人に愛され、神仏に守護され、悟りを得るなど十種の福に恵まれることを説いています。 真言は 唵 訶訶訶 尾娑摩曳 娑婆訶 更に道を進むとボケ除き観音が見えてきます。  ぼけ除観 昭和大仏青龍寺 / ぼけ除観音 より抜粋 ついに見えました昭和大仏です。大日如来を作像したものでここまでの大きさのものは無いんじゃないでしょうか。  ここからのアングルも好きです。大日如来の前にある建物は護摩堂で、密教の護摩焚きが行われるそうです。御堂の陰になっていて見えませんが、大日如来とお堂の間に不動明王像があります。  護摩堂 昭和大仏青龍寺 / 護摩堂 より抜粋 不動明王像です。迦楼羅炎の意匠の細かさが、本当に燃えているかのような迫力を醸しています。  昭和大仏の内部には一代様の守り本尊が安置されています。  子:千手観音菩薩 सहस्रभुज  丑・寅:虚空蔵菩薩 आकाशगर्भ  卯:文殊菩薩 मञ्जुश्रीकुमारभूत  辰・巳:普賢菩薩 समन्तभद्र  午:勢至菩薩 महास्थामप्राप्त  未・申:大日如来 महावैरोचन  酉:不動明王 अचलनाथ  戌・亥:阿弥陀如来 अमिताभ  昭和大仏の胎内仏です。五大明王や脇侍の諸仏に守られているのが分かります。光の加減も丁度よく、非常に神々しかったです。  まだまだ仏像はあります。昭和大仏の左奥にあります、馬頭観音です。馬頭観音は観音には珍しい憤怒相の観音様です。三十三観音があるところでは、馬頭観音だけは必ず撮るようにしています。  馬頭観音かわいらしい仏像もありました。童観音です。  説明書きです。  童観音 住職夫婦が、戦災によって荒廃した日本、そして焼土化された青森の人々が立ち上がる為には、将来の国造りを担う子供たちに、仏教による幼児情操教育の必要性を痛感し昭和23年(1948年)高野山保育園を茶屋町に開設。私費を投じて40年間、1200余名の卒園児を育て、平成元年(1989年)3月閉園されました。卒園児は勿論のこと昭和大仏へお参りされる多くの子供たちが心身共に健やかに育つことを心から願い建立されました。 童観音の隣に観音様がいました。名前は・・・何だったか、忘れてしまいました。確か慈母観音だったような・・・。  坂を下ったところに不動尊と童子が2人。左が制吒迦童子で、右が矜羯羅童子だと思いますが・・・どうでしょう。ここが東北三十六不動尊霊場の十八番札所になっています。札所記事については以下のリンクからどうぞ! 十八番札所:全仏山青龍寺 厄を滅す不動尊  説明書きです。  東北三十六不動尊霊場 第十八番 厄除不動 火生三昧に住し忿怒相の不動明王は、大日如来(昭和大仏)の使者としてこの世に現われ、剛強難化の諸人を救うという。不動経には「大智慧の故に大火焔を現じ、大智の剣をとって貪瞋癡を害し、三昧の索を持って難伏の者を縛す」とあるように、いかなる煩悩も焼きつくし、剣と索を以て人々を救うという大慈悲の御誓願をあらわされております。 不動尊の脇には、手水舎からの水が流れ込む池があります。祠や観音像・弘法大師像などが見えますね。  修行中の大師さまでしょうか。この池の周りには足型がいくつもあり、四国八十八所お砂踏霊場となっています。  説明書きです。  修行大師と四国八十八所お砂踏み霊場 弘法大師は「虚空尽き、衆生尽き、涅槃尽きなば我が願いも尽きん」とご遺告をされて御入定されました。 今尚、大師の遺徳を忍び四国八十八ヶ所霊場の巡礼者が絶えません。「同行二人」の思想は、生まれてから死ぬるまで、否、死んだ未来の先まで常に大師と共に歩もうとするものです。 有り難や 行くも帰るも留まるも 我は大師と 二人連れなり。 仏足の中に四国八十八ヶ所の聖砂が納められております。青森に居ながらにして四国八十八ヶ所霊場を参拝できます。 金剛杖をお持ちになり南無大師遍照金剛とお唱えください。 斜めから。 今回はふと思い立って青森まで行きました。身も心も癒されて、大変幸せな休日でした・・・。定期的にまた来たいと思います。  以前貰った御朱印です。 本尊:大日如来(昭和大仏)  今回貰った御朱印です。 山門:四天王像  以上です。 調子に乗って撮った写真ギャラリー 池の中の観音像  花まつり  天上天下唯我独尊  五重塔

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024.06.10 21:50:58

コメント(0) | コメントを書く

[御朱印:青森県:津軽] カテゴリの最新記事

|