|

|

|

カテゴリ:東海道53次

東海道53次も今までは、青春18きっぷを使用して京へ向かって日帰り道中をしてきた

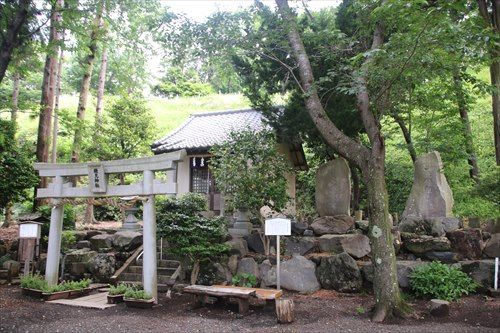

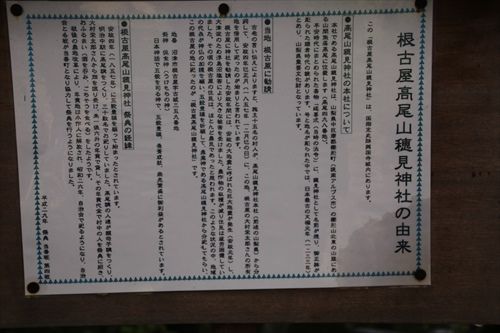

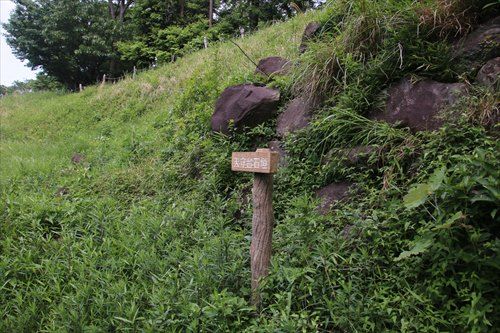

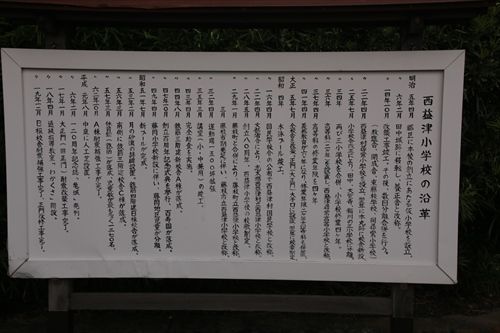

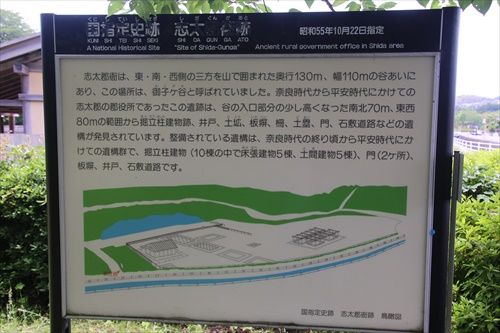

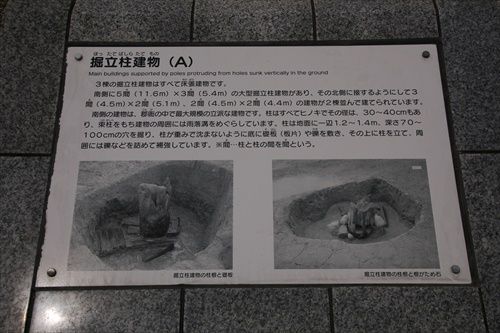

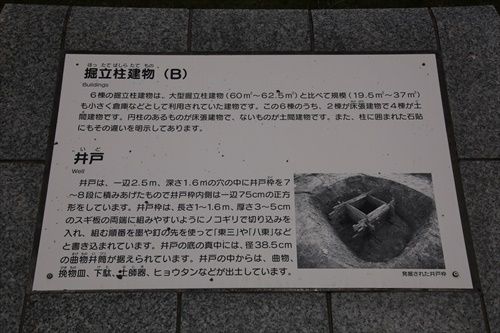

が、片道3時間を要するようになり、これからどうするか検討。 その結果 ①愛車を利用して目的近くのホテルに宿泊 → 翌日、目的の宿へ電車移動。 ②この際、高速道路は高いので一般道を優先して走り、見落としたところを訪問。 ③ホテルも割安にするためにツインルームで予約。 ④駐車料金はホテルと交渉する。 ⑤基本的に二泊三日の道中(足腰が大丈夫か不安だが) 等で弥次・喜多で合意。 その一段で、天気がよいとのことで、5/22(水)に決行となった。 弥次さんが我が家に来て、7:30に茅ヶ崎を出発した。朝の渋滞を考え有料道路だが 湘南バイパスを利用して、箱根新道から三島宿へ。弥次さんはいつものように助手席 で写真撮影に夢中。 この日、最初に向かったのが『駿州 興国寺城跡』 9:03 国道一号線の沼津市沢田  9:08 国道一号線「西椎路(にししいじ)交差点」を右折  9:11 国道一号線から北上して「西椎路北交差点」を左折して県道22号線へ  9:21 県道22号線を右折した小高い所に『駿州興国寺城跡』 平成29年(2017)4月6日に「続日本百名城」に指定された。 所在地:静岡県沼津市根古屋428  ここは、東海道に続く竹田道と根本街道が交差する交通の要所でもあり、もともと は興国寺という寺院があったようだが、これを鳥谷に移転させ、その跡に築城した のだと。お城は連郭式平山城で、根小屋城、杜若城、久窪城、深田山城、高国寺城 とも呼ばれている。興国寺城敷地内には穂見神社が存在する  北條早雲の旗揚げの城。早雲は長亨2年(1488)頃、今川氏親より富士郡下方十二郷を 与えられ、興国寺城主となった。その後、戦国大名の争いの中で、今川氏、北条氏、 武田氏、豊臣氏、徳川氏の属城となる。慶長6年(1601)徳川家家臣の天野三郎兵衛康 景が一万石を領し城主となるが、罪を犯した家臣の引き渡しを拒み小田原西念寺に蟄 居したため、慶長12年(1607)廃城になった  穂見神社、その右側に徳川時代の『興国寺城主 天野康景碑』一番右に『初代城主 北条早雲碑』が並んでいた  続日本百名城のスタンプを頂く  天野三郎兵衛康景。 天野三郎兵衛康景は元の名を景能(かげよし)といい、天文6年(1537)三河国に生ま れ、徳川家康に仕えました。 岡崎三奉行の一人に任ぜられ、「彼是偏無(どちへんな)しの三郎兵衛」と評される 公平な人物でした。後に家康の「康」の字を拝領し康景と称し、慶長6年(1601)関ヶ 原の合戦後一万石を与えられ、興国寺城主となりました。 伝えられるところでは、慶長12年(1607)、家来の足軽が城の修築用の竹木を盗もうと した盗人を殺害する事件が起きました。これが天領の農民であったことから、康景と 代官井出志摩守正次の争いになりました。家康の側近本田上野介正純は康景に足軽を 差し出すよう勧めましたが、康景は足軽をかばって城を棄て、行方をくらましてしま いました。このため康景は改易になり、興国寺城は廃城となりました。 その後、康景は慶長18年(1613)、相模国沼田村 (神奈川県南足柄市沼田)で没しま した。墓は沼田の西念寺(さいねんじ)にあります  根古屋高尾山穂見神社の由来。 興国寺城跡本丸北側の天守台下には穂見神社があり札には「安政四歳巳正月奉勧請 高尾大明神」と書かれている。 伝聞によると、安政4年巳正月に施主15人が山梨県高尾の本社「高尾山穂見神社」 から分祀したとされている。安政の大地震が発生し、大津波のため塩害により凶作 が続き五穀豊穣を願い、農業神である「高尾山穂見神社」を建立したとされる  近くの住民が朝散歩で訪れ木陰で談笑していたが、日課か?  本丸跡は発掘調査後に埋め戻され広場になっていた。 遠くに駿河湾の松並が見え、旧東海道はここから南に約2km  穂見神社裏の『伝天守台』に向けて細い坂道を登る。 正面に『伝天守台石垣』の野面積みの石垣が  伝天守台跡。 2棟の礎石建物跡が残されていたが、発掘調査では瓦等が発見されなかったことか ら、一般的な城のイメージにある「天守閣」ではなかったと考えられるが、ここか ら城の南を通る根方街道やさらに南の東海道を監視していたと思われると  伝天守台の後ろには深い空堀が。 空堀の規模:幅約13メートル、本丸側の深さ7メートル、二の丸側の深さ3メートル  伝天守台からは原の市街と駿河湾の景色を遠望、下の屋根は穂見神社  土塁の上を歩き、← 天守台、→ 大空堀の案内板。 空堀の北側を東海道新幹線が走っていた  9:50 興国寺城跡を後にする  9:53 次の目的地は藤枝市の『藤枝宿 田中城跡』。 興国寺城跡から南下して、国道一号線の「原町東交差点」。 ここを右折して浜松方面へ向かうが、旧東海道はまだ南下する  10:19 国道一号線の蒲原辺りからの薩埵山、左に日本平  更に一般道を走り、由比宿、興津宿、国道一号線の「静清バイパス」を走り丸子宿へ と走る。 11:05 国道一号線と県道81号線の「広幡I/C交差点」を左折して南下  11:08 県道81号線の焼津森線を数百メートル走り「仮宿交差点」を右折して旧東海道へ。 ここの交差点は3/20(水)に歩いており、その時は陸橋の上から撮影した  11:14 藤枝警察署 広幡交番を斜め左折して旧東海道(県道208号線)を入り、民家の片隅に あった。前回私は見逃した「史跡 鬼島一里塚跡」。 江戸日本橋より四十九里(196km)  11:25 前回は歩いた旧東海道を車で走り『藤枝宿 田中城跡』。 西益津小学校の前に駐車して界隈を散策  県道224号線を進むと、右手に「大手二之門跡」の木柱。 木橋の太鼓橋とその先に掘があった  田中城 ニ之掘。 戦国時代、甲斐の武田氏によって三重の堀、三日月堀(馬出し曲輪)をもつ田中城 の原型が築かれ、江戸時代の初め、城主・酒井忠利の拡張工事によって四重の堀に 囲まれた田中城が完成しました。 二之掘は、本丸から二重目の掘りで、幅12.7~21.8m、深さ2.1~2.9mでした。 この付近は、大手二之門の入口にあたり、掘りを渡るために長さ5.3m、幅3.6mの 大手ニ之橋がかけられていました。その北西側にはかつて三日月掘りがありました  在りし日の「田中城」。 本丸を中心に、直径約600mの同心円状に3重に堀を巡らす珍しい構造を持つ。 また、二の丸及び三の丸外に丸馬出しが計6箇所設けられており、武田氏流城郭の 特徴を示している。 本丸及び二の丸跡には西益津小学校が、三の丸には西益津中学校がそれぞれ設けら れ、遺構の保存状況は必ずしも良くないが、一部の水堀及び土塁が残る。 また、不浄門が旭傳院山門として、長楽寺に村郷蔵が、それぞれ移築され現存する  西益津小学校の生徒通用門。 所在地:静岡県藤枝市田中1丁目7-20  西益津小学校の沿革。 西益津小学校は、1872年に田中城本丸跡に創立された歴史と伝統のある小学校。 地域の高い教育力に支えられ、音楽の世界では『月の砂漠』を作詞した加藤まさを、 サッカーの世界では名波浩など、多くの著名な人を育てて来たと。 「学ぶ喜びと自信をもって進む子」を学校教育目標とし、「自ら進んでよりよい判断 ・実行」を重点目標にして実践。 歴史と伝統を支えるために、毎年亀城祭を催し、大名行列などを行っている と  西益津小学校・校門前に「田中城本丸跡」の木柱が立っていた。 今は、藤枝市立西益津小学校の敷地となっている本丸跡。田中城は、ここを中心と して同心円状に三重の堀を巡らした平城  校門前に掲示『亀城ッ子宣言』。 私たち亀城ッ子は 一、人をいたわります。 二、「ありがとう」「ごめんなさい」を言います。 三、がまんします。 四、ひきょうなふるまいをしません。 五、田中のお城にほこりをもち、年長者をいたわります。 六、夢に向かってがんばります。 私たち亀城ッ子は 悪いことや、うそを言ってはなりませぬ。 勉強をし、努力せねばなりませぬ。 ならぬことはならぬのです 田中藩校日知館の小学生  本丸跡に建つ西益津小学校内にある田中城の模型。わりとよくできている。 ミニチュア系の模擬天守があるのも楽しい。 しかし、実際にはこのような天守は存在してはいなかったと  11:40 車に乗り田中城(小・中学校)の周囲を巡ると『田中城 三之堀』。 田中城の跡で一番残っている遺構です。高い土塁や広い水堀に徳川家康が攻めあぐね た堅固さがうかがえる  この三之堀付近は三之丸西にある御館(おたて)のちょうど西側にあたり、この堀 に面した四之曲輪には家老らの屋敷が立ち並んでいたと云う。 四之曲輪は、江戸時代の初めに駿河田中藩・初代藩主である酒井忠利が実施した改 修で追加され、最終的に田中城は四重の堀で囲まれる縄張となった。 『藤枝市指定史跡 田中城 三之掘』。 戦国時代、甲斐の武田氏によって三重の堀、三日月堀(馬出し曲輪)をもつ田中城 の原型が築かれ、江戸時代の初め、城主・酒井忠利の拡張工事によって四重の堀に 囲まれた田中城が完成しました。 三之掘は、本丸から三重目の掘りで、幅18~27m、深さ1.7~4.2m、土塁の高さは、 水面からおよそ5mです。堀の北側からは今でもきれこの掘りに面した四之曲輪には 藩士たちの屋敷が並んでいました  11:49 田中城の南東隅にある『田中城下屋敷』へ。 所在地:静岡県藤枝市田中3丁目14-1 ここは一色氏やその後裔の屋敷跡と伝われ、江戸後期には城主の下屋敷(別荘)が 置かれ、茶屋や庭園(築山、泉水)、稲荷社が設けられていたと  史跡・田中城下屋敷案内図。 静岡県藤枝市では平成8(1996)年に、この下屋敷跡の庭園を復元するとともに、田中 城にゆかりの本丸櫓、茶室、仲間部屋・厩、そして長楽寺村郷蔵などを移築・復元し たとのこと。但し、時代が経過して宅地化が進むとともに南側にあった庭園の一部 (築山や泉水)などが埋め立てられて畑となった。なお入場料は無料だった  駐車場に車を留めて入場  田中城本丸櫓。 櫓は田中城の本丸にあったもので、高さ9尺(約2.7m)の石垣の上に建っていた。 往時と同様に復元された石垣の上に移築されていた本丸櫓は木造で二層二階、屋根 は銅板葺きであるから江戸後期のものと推測されている  藤枝市指定有形文化財(平成5年4月指定) ○構造 木造・2階建て銅板葺 ○規模 桁行3間・梁間2間(京間・46.57m2) この櫓は、もと田中城の本丸にあり、高さ9尺(約2.7m)の石垣の上に建っていた といわれてます。本丸の南東隅の石垣上に「御亭」と呼ばれる2階建ての建物のあっ たことが記録にみえ、これに該当するもののようです。 明治維新によって、田中城には高橋伊勢守(泥舟)が入りました。村上氏はその配下 にあり、しかも泥舟の4男を養子とした関係で、明治3年この櫓の払い下げを受け、 移築して住宅としました。また、泥舟はこの建物を「光風霽月楼」と名付け扁額を掲 げています。屋根はもと柿葺であったようです。 田中城より移築した建築物の中で、昔から最も著名な建物です  田中城本丸櫓の上から、冠木門(かぶきもん)  幕府の要職に出世した田中藩主。 関ヶ原の戦い以前に徳川氏に従った武士のうち、1万石 以上の大名となった者は譜代大名と呼ばれた。 幕府の要職者は譜代大名が多く、田中藩主も譜代大名が 多く、藩主になった後に出世していくケースが多かった  信玄・信長・秀吉・家康も宿泊した田中城  2階の田中城の資料の展示場  下屋敷内にあったとされる『茶室』  明治38年頃、千歳の村松家にあったものを、上伝馬の奥野氏が譲り受け屋敷内に移 築したとされます。 もとは田中城家老の茶室であったとされ、数寄屋建築で西側に4畳半の茶室、東側に は給仕口の付いた6畳の待合がつながっています  江戸時代後期には城主の下屋敷(別荘)が置かれ、築山・泉水・茶屋などを設けて 四季の景色を楽しんだ  仲間部屋(ちゅうげん・べや)の横にあった、厩(うまや)  古くから、大洲村の大塚家にある長屋門は田中城内より移されたといわれてぎまし たが、調査の結果、長屋門に付設された納屋がそれだと分かりました。 仲間部屋と厩とを1棟に仕立てた建物で、手前右側の鬼瓦には、城主・本多家の家 紋(立葵紋)が刻まれていました。また、解体にあたって、「安政六年」(1859)と 書かれた板材が見出されており、建築年代もその頃と推定されます  12:10 田中城下屋敷を後にする  田中城跡を訪ねた後は、藤枝市南駿河台にある古代駿河国志太郡の郡家(郡衙)の 遺跡志太郡衙跡(しだぐんがあと)を訪ねた。 12:30 国指定史跡・志太郡衙(しだぐんが)跡。 所在地:静岡県藤枝市南駿河台1丁目12 今からおよそ1300年前の奈良・平安時代の郡役所跡であると。 別名を「御子ヶ谷遺跡(みこがやいせき)」。国の史跡に指定されている  青島北地区交流センター駐車場に車を留め水路沿いを歩き『志太郡衙跡』へ  昭和52年(1977)に団地造営のための区画整備を行っている際に発見され、その後の 発掘調査によって掘立柱建物30棟をはじめ、門や板塀、井戸・道路などの遺構が次 々と発見され、古代郡衙の構造を示すものとされた。さらに出土した260点余りの 墨書土器から、「志太」という地名と大領・少領・主帳などの郡司の官職名が確認 され、志太郡の郡衙跡と判明した。このため、当該区域での団地造営は中止され、 史跡公園として整備された  正門と板塀  この門は、志太郡衙へ入る正門で巾が2m、高さが2.5mあります。2本の円柱の上に 切妻造りの屋根がのる形の門で棟門(むねもん)といいます。 両側についている板塀は、高さ1.8m、長さは右3.6m、左は3m、柱は径24cmあり ます。この正門を入って右側に曲がって正面にある大きな建物が郡衙の主な建物です。 正門の南側は、三方を山に囲まれている沼地となっており、ここから墨書土器や木簡 を書き込んだもので「志太領」、「志太少額」、「主帳」、「志厨」など260点余り が出土しています。木簡は木を薄く短冊状にして墨で文字を書いたもので、上が貴重 な時代には文書、机札(つくえふだ、荷札)などに使用されました。出土した10点の 木簡はほとんど読めなくなっていますが、「女召 付里正 丈夫麻:呂」、「安人」 「友足」、「申進上夫事 小長谷浄成」などの文字が書かれています。沼地で発見さ れた木製品には大足、シロカキ、エブリなどの農機具、曲物、下駄、箸、斎串、杓 などがあります  石敷道路と板塀  正門前から、石敷道路と板塀  正門を入ると復元された掘立柱建物が中心に  堀立柱建物(A)  堀立柱建物(B)、井戸  掘立柱建物(B)と一部復元された掘立柱建物(C)  堀立柱建物(Ⅽ)、  12:42 志太郡衙跡を一番奥から見る  浜松宿へー続 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2019.06.29 06:00:13

コメント(0) | コメントを書く

[東海道53次] カテゴリの最新記事

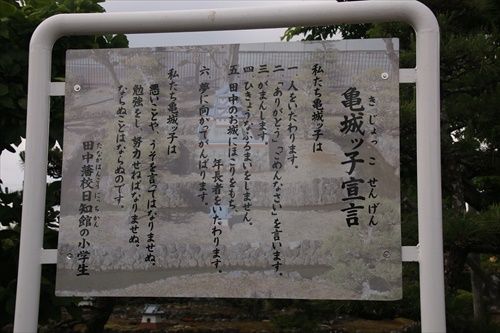

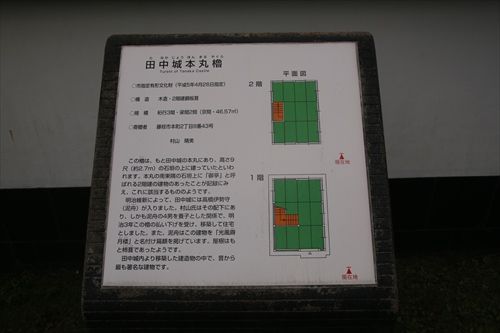

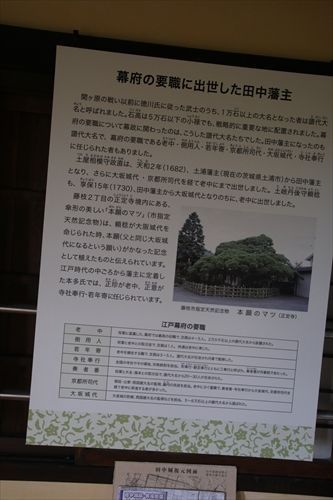

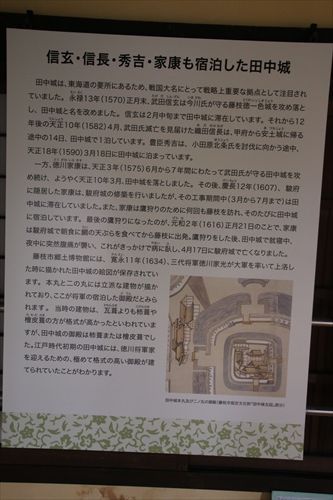

|