|

|

|

カテゴリ:東海道53次

最後の難関の坂を登り『酔芙蓉の寺 大乗寺』へ、この後日ノ岡峠経由三条大橋へ。

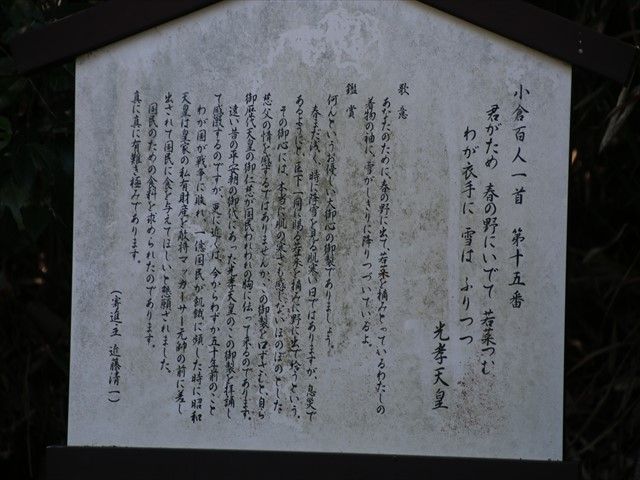

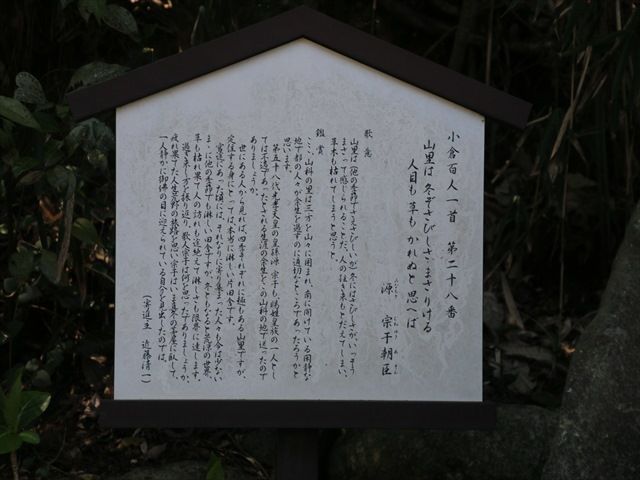

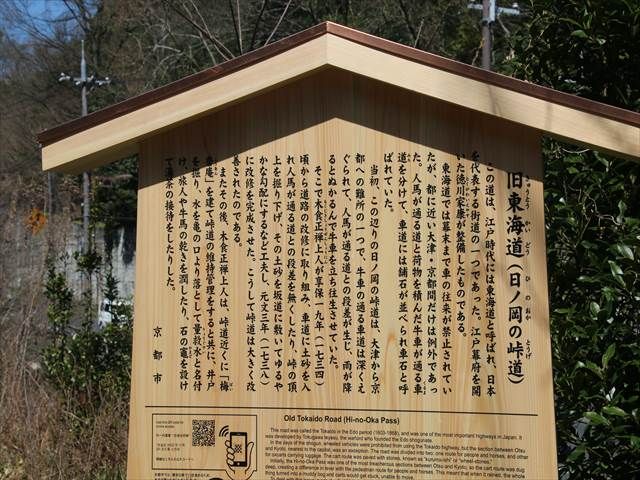

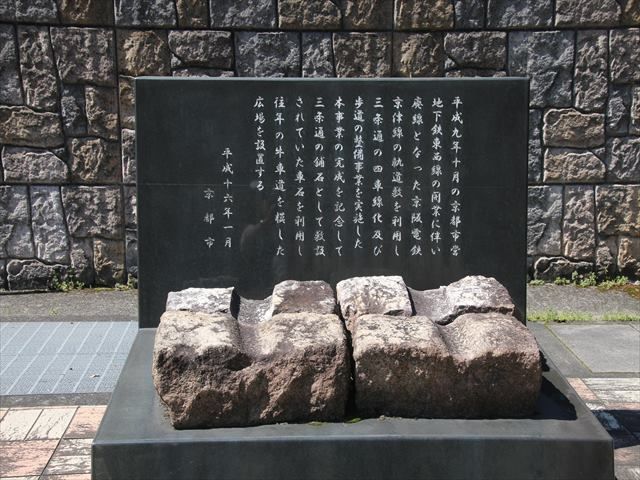

3/23(月) 11:33 急な坂を登りきったところにある『法華宗 大乘寺(だいじょうじ)』 所在地:京都府京都市山科区北花山大峰町38-1 大乗寺は酔芙蓉の寺で知られており、境内には1,500本もの酔芙蓉が群生花している。見頃は 九月中旬頃から約一ケ月間。 坂を登りきりホットすると寺へはまた急な石段があり、案内の裏参道から境内へ向かう  ゆるい裏参道を登り振り返る  表参道の石段、遠方は山科駅方向  法華宗 大乗寺山門  山門には「無檀の寺で頑張っています御協力下さい」と募金箱 本堂前には「御朱印は下の建物 庫裡で書きます」  山門左の坂を登り酔芙蓉庭園に句碑が並ぶ、「酔芙蓉観音」の立札も  小倉百人一首 第十五番 「君がため 春の野にいでて 若菜つむ わが衣手に 雪はふりつつ」 光孝天皇  歌 意 あなたのために、春の野に出て、若菜を摘みとっているわたしの着物の袖に、雪がしきりに降 りつづいているよ。 観 賞 何というお優しい大御心の御製でありましょう。 春まだ浅く、時に降雪を見る肌寒い日ではありますが、息災であるようにと、臣下一同に賜る 若菜を摘みに野に出で給うという。その御心には、本当に肌の寒さも感じないほのぼのとした 慈父の情を感ずるではありませんか、この和製を口ずさむと、自ら御歴代天皇の御仁慈が国民 われわれの胸に伝わって来るのであります。遠い昔の平安朝の御代であった光孝天皇のこの和 製を拝誦して感激するのですが、更に近くは、今からわずか五十年前のこと、わが国が戦争に 敗れ、一億国民が飢餓に頻した時に昭和天皇は皇家の私有財産を敵将マッーカーサー元帥の前 に差し出されて国民に食を与えてほしいと懇願されました。国民のための食料を求められたの であります。真に真に有難き極みであります。 (寄進主 近藤清一)  小倉百人一首 第二十八番 「山里は 冬ぞさびしさ まさりける 人目も草も かれぬと思へば」 源 宗干朝臣  歌 意 山里は(他の季節でさえさびしいが)冬にはさびしさが、いっそうまさって感じられることだ。 人の往き来もとだえてしまい、草木も枯れてしまうと思うと。 観 賞 ここ、山科の里は三方を山々に囲まれ。南に開けている閑静な地で都の人々が余生を過ごすの に適切なところであったろうかと思います。第五十八代光孝天皇の皇孫源宗干も、賜姓皇族の 一人としては不遇であったとされる生涯の余生をこの山科の地で送ったのでありましょうか。 ・・・・・・略・・・・・・・ (寄進主 近藤清一)  裏の参道から上がったところにある庫裡 ここで御朱印を書いていただける  11:39 旧東海道へ戻り進むがこの辺りはフラットに、左手に『光照寺(こうしょうじ)』  浄土宗 頂後山光照寺 所在地:京都府京都市山科区北花山山田町57 境内へはこの石段を登るのでスルー  當寺は大字日岡の地にあり、頂後山と號し浄土宗にして、京都の金戒光明寺末であり、寺格は 三十等である。本尊は阿弥陀如来を安置し、創立の年代は詳かでない。 寺傳によると、宗祖法然上人乱を避けて此地に来り住居せしとき、自身の木像を彫刻して末世 までもその舊蹟たることを示さんとて遺し置いたとのことである。其の後僧観誉閑月と伝える ものが、上人の舊蹟を慕って堂宇を再建して之れに住した。因って此の僧を當寺の中興開山と 云う。境内は八十坪を有する  11:43 街道沿いの北花山山田町にあった『地蔵尊』  狭い街道を進むと前方屋根の下にも社  日ノ岡朝田町地蔵尊?  11:45 旧東海道右側に案内板、旧東海道の石柱 今日のここまでの歩数は19,900歩  まだ新しい案内札『旧東海道(日ノ岡の峠道)』 この道は、江戸時代には東海道と呼ばれ、日本を代表する街道の一つであった。江戸幕府を開い た徳川家康が整備したものである。東海道では幕末まで車の往来が禁止されていたが、都に近い 大津・京都間だけは例外であった。人馬が通る道と荷物を積んだ牛車が通る車道を分けて、車道 には舗石が並べられ車石と呼ばれていた。 当初、この辺りの日ノ岡の峠道は、大津から京都への難所の一つで、牛車の通る車道は深くえぐ られて、人馬が通る道との段差が生じ、雨が降るとぬかるんで牛車を立ち往生させていた。 そこで木食正禅上人が享保19年(1734)頃から道路の改修に取り組み、車道に土砂を入れ人馬が通 る道との段差を無くしたり、峠の頂上を掘り下げその土砂を坂道に敷いてゆるやかな勾配にする など工夫し、元文3年(1738)に改修を完成させた。こうして峠道は大きく改善されたものである。 またその後、木食正禅上人は峠道近くに「梅香庵」を建て峠道の維持管理をすると共に、井戸を 掘り、水を亀の口より落として量救水と名付け、旅人や牛馬の乾きを潤したり、石の竈を設けて 湯茶の接待をしたりした  説明板の向かい側に建つ『栄花山荘』 所在地:京都府京都市山科区北花山山田町87-1 庭入り口に「150 years house」 左側の建物は虫籠窓で、塗籠造の古民家風。入口には「山科牧畜場牛乳搾取所」の看板  街道を振り返る、道幅が狭い旧東海道  街道脇に小さな『日ノ岡西部地蔵尊』 所在地:京都府京都市山科区北花山山田町86-10 ごみ収集「日ノ岡西部集会所」、この辺りには地蔵堂が多く大乗寺からの平坦地に4カ所もあった  11:49 狭い街道を歩き、三条通(府道143号線)に合流。 この辺りから再度緩い坂道になる  同交差点から振り返る、右方向が旧東海道で車は一方通行、左は三条通  交差点の先の左側に『九条山 車石』 所在地:京都府京都市山科区厨子奥花鳥町1-1  民主党 前原誠司のポスターが目立つ 台車に乗せた米俵  平成9年10月の京都市営地下鉄東西線の開業に伴い、廃線となった京阪電鉄京津線の軌道敷を 利用し、三条通の四車線化及び歩道の整備事業を実施した。本事業の完成を記念して三条通の 舗石として敷設されていた車石を利用し往年の牛車道を模した広場を設置する 平成16年1月 京都市  広場から進み、街道を振り返る  11:55 街道を進み緩い坂を登ると『粟田口刑場跡』 この地は、東国から都への交通の要衝であり、粟田口に位置しています。ここは、東海道の最後 の難所日岡峠につづく高みで、粟田口峠と呼ばれていました。そのために、幾度となく掘り下げ が行われてきました。元文元年(1736)には、五条坂安祥院住持の木食正禅により粟田口峠南の木 橋が石橋に架け替えられるとともに、切り下げられました。 文化年間には、車道に車石舗装がされ、人馬道には灯籠が建てられました。幕府最後の慶応3年( 1867)には、急峻な日岡峠を避けその北に新道を付け替えました。その結果、この粟田口峠が日 岡峠道の最高所となったため、明治以降は粟田口峠が日岡峠と呼ばれています。当町内にある修 路碑はその歴史を物語るものです  また古来、都と郊外の境界に位置するこの地には、公開処刑場が設けられていました。江戸時代 には、粟田口(日岡)刑場として、この地で磔、獄門、火刑が行われました。刑場を望む山裾には、 刑死者の霊を弔い慰め、供養する宗教者によって何基もの供養塔が建てられました。 明治5年(1872)には、この刑場跡地の後ろ山中腹に粟田口解剖所が設けられ、短期間ではありま したが、近代医学の発展に寄与した場所でもあります。 しかし、明治初期の廃仏毀釈や現在にいたる開発によって、供養塔や経王塔などが破壊され道路 側溝の蓋石や石垣石などにされてしまいました。さらに、明治8~10年にかけての日岡峠切り下 げ工事と、昭和6~8年にかけての京津国道改良工事などによって、景観も一変しました。そのよ うな中で、日岡擁壁には、旧舗石車石や経王塔がはめ込まれて残され、また当町の南、日ノ岡朝 田町には出土した供養塔の断片が名号碑や題目碑として復元されており、当地の歴史を知るよす がとなっています。 御仕置絵図(天保13年〈1842〉年頃)  街道の反対側に建つ『日ノ岡一切経谷町地蔵堂』 所在地:京都府京都市山科区日ノ岡一切経谷町6-1 信号は「九条山交差点」  ズームアップ、地蔵堂は民家に接して建っている  11:57 九条山交差点から少し上ると下り坂になる。いよいよゴールまでは約2.5kmで30分  三条通を下り京の町が見えてくる  12:00 京都市蹴上(けあげ)浄水場 所在地:京都府京都市東山区粟田口華頂町3 日本最初の急速濾過式浄水場として明治45年(1912)4月から給水を開始。その時の給水能力は 1日68,100m3、現在では平成24年(2012)9月に、沈殿池の増設工事が完了し198,000m3  蹴上浄水場 水質管理センター 取水は琵琶湖の水を琵琶湖疎水経由で  ここは京都市上下水道局蹴上浄水場です。 関係者以外の方の立入りは御遠慮下さい。  浄水場内  桜の木が開花していたが、斜面にはツツジやサツキ。 ツツジやサツキは毎年5月初旬に一般公開され、場内に植えられた約7,000本を鑑賞できる。 一般公開は5月のGWだが、今年は新型コロナウイルスの関係で残念ながら中止  道路標識もようやく『三条大橋』  三条通(府道143号線)の反対側に『青龍山 安養寺』『内式 日向大神宮』の石柱 ここを入り数百メートル進むとあり、そばに『天の岩戸』もある  琵琶湖疎水・蹴上船溜 旧御所水道ポンプ室  蹴上浄水場のツツジ・サツキ このブログアップ時には咲き終わっているだろうが  三条通(府道143号線)の反対側には着物姿の女性が  12:07 男女ともに着物姿で、茶会?  大津宿~三条大橋-続く お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2020.06.09 03:00:05

コメント(0) | コメントを書く

[東海道53次] カテゴリの最新記事

|