|

|

|

カテゴリ:ヒロ散歩

小出川彼岸花を散策後、パンフレットに載っていた近くのおすすめスポットの「盛岩寺薬師堂」、

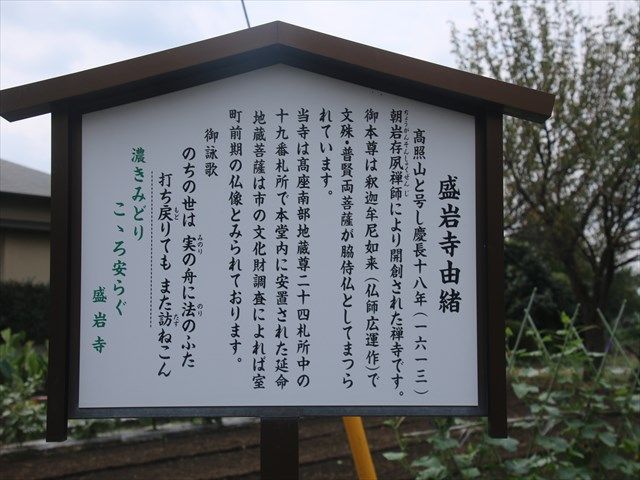

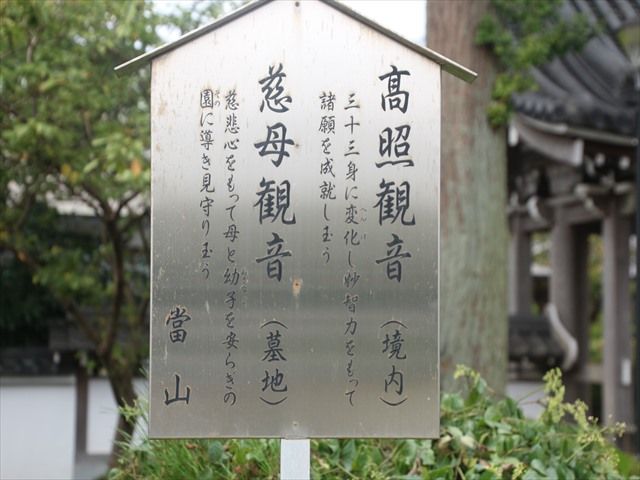

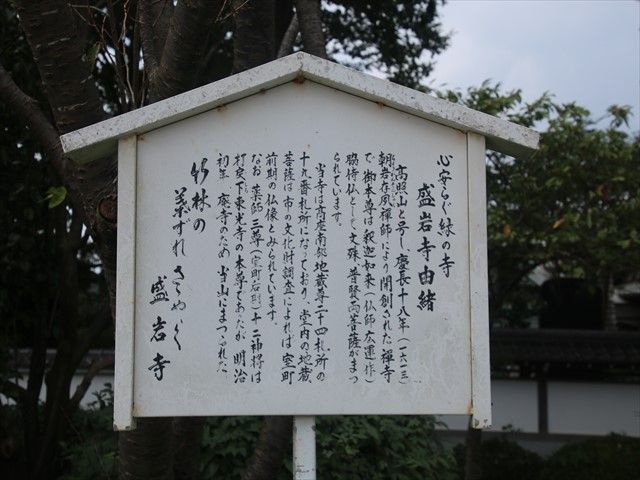

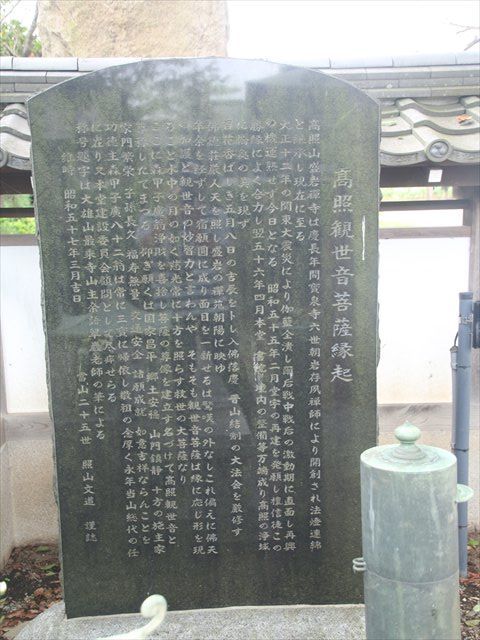

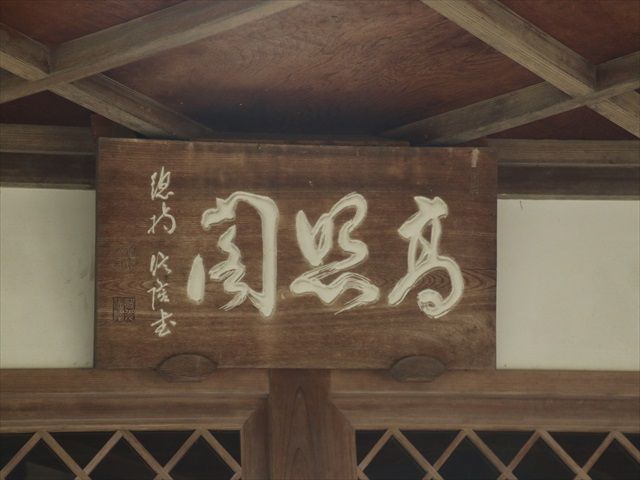

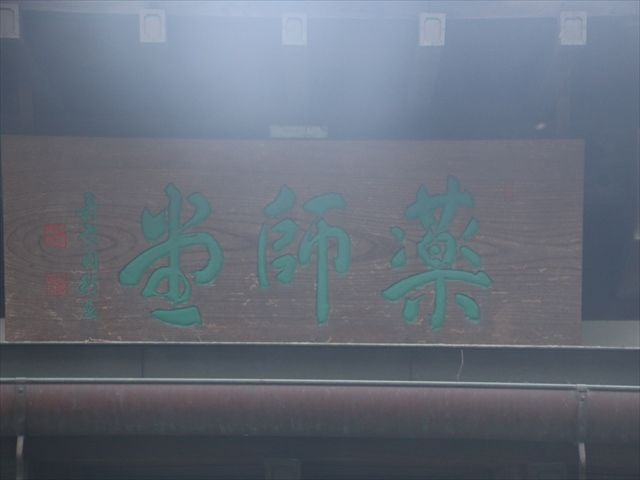

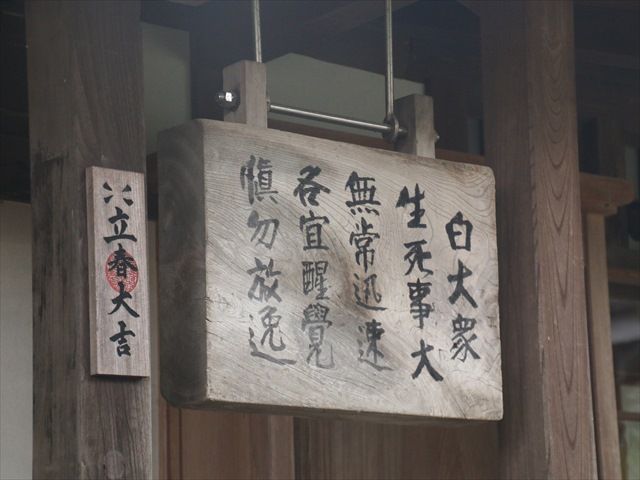

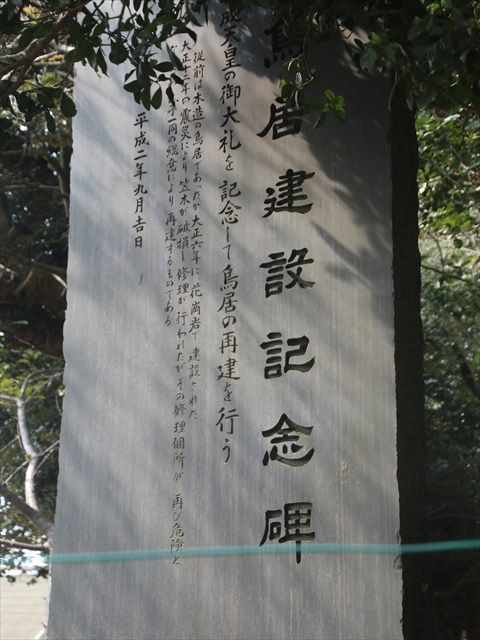

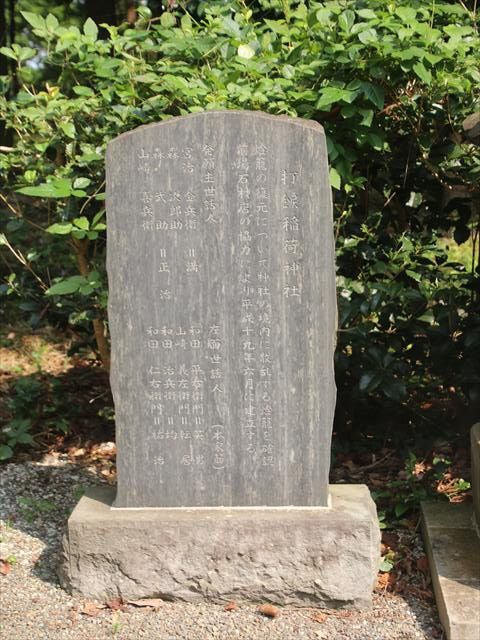

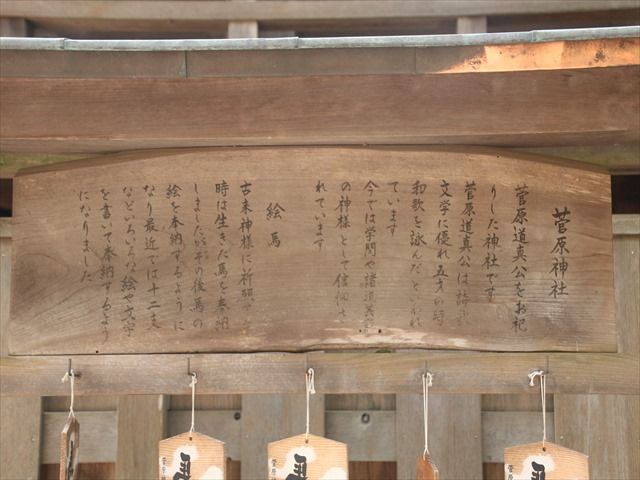

「宇都母知神社」の2カ所を訪れた  9月21日(月) 12:40 大庭獺郷線の打戻堂の前交差点を右折  12:42 曹洞宗 盛岩寺 所在地:神奈川県藤沢市打戻1119 昭和文化館、築90余年商家農家の古建築、文化活動をしています。国登録有形文化財  盛岩寺の入り口に立つ、「盛岩寺 由緒」 高照山と号し、慶長18年(1613)朝岩存夙禅師により開創された禅寺です。御本尊は釈迦牟尼如来 (仏師広運作)で文珠・普賢両菩薩が脇侍仏としてまつられています。 当寺は高座南部地蔵尊24札所中の19番札所で本堂内に安置された延命地蔵菩薩は市の文化財調査 によれば室町前期の仏像とみられております。 御詠歌 「のちの世は 実の舟に法のふた 打ち戻りても また訪ねこん」 濃きみどり こゝろ安らぐ 盛岩寺  盛岩寺の山門 山門前に大きなイチョウの木、さつきもきれいに刈り込まれていた  山門前には、桜、イチョウ  高照観音(境内) 三十三身に変化し妙智力をもって諸願を成就し玉う 慈母観音(墓地) 慈悲心をもって母と幼子を安らぎの園に導き見守り玉う 當山  心安らぐ緑の寺 盛岩寺 由緒 高照山と号し、慶長18年(1613)朝岩存夙禅師により開創された禅寺で、御本尊は釈迦如来(仏師広 運作)脇侍仏として文珠・普賢両菩薩がまつられています。 当寺は高座南部地蔵尊24札所中の19番札所になっており、堂内の地蔵菩薩は市の文化財調査によ れば室町前期の仏像とみられております。 なお、薬師三尊(室町后期)十二神将は打戻下東光寺の本尊であったが、明治初年廃寺のため当山 にまつられた。 竹林の義ずれ・・・・・ 盛岩寺  山門の横に大きな石柱「高照山 盛岩寺」 石柱の後ろに「高照観音 像」が立つ  この日は彼岸の日で参拝者が訪れていた  山門を入り右側に立つ「高照観世音菩薩」  高照観世音菩薩縁起 高照山盛岩禅寺は慶長年間寶泉寺六世朝岩存夙禅師により開創され法燈連綿と継承 し現在に至る。大正12年の関東大震災により伽藍全潰し爾后戦中戦后の激動期に直 面し再興の機運熟せず今日となる。昭和55年2月堂宇の再建を発願し檀信徒この勝 縁によく合力し翌56年4月本堂・書院・境内の整備等万端成り高照の浄域に輪奐の 美を現ず。 ・・・・・後 略・・・・・  本 堂  そうじ小僧尊 「掃けば散り 払えばまたも 塵つもる 人の心も 庭の落葉も」  書院の扁額「高照閣」  書院前から境内  本堂の南側に薬師堂  本堂前から山門、右に六地蔵  盛岩寺・薬師堂(昭和文化館) 大正・昭和・平成と移築により引き継がれた歴史的建造物「薬師堂」(国登録有形文化財)は 「昭和文化館」として一般に公開され、築90余年の息吹を伝える。 「越前屋(雨谷商店)」は、江戸時代中期から遊行寺惣門前(現在ふじさわ交流館辺り)で薬品・ 砂糖などを扱っていた大店で、その様子は浮世絵にも描かれている  薬師堂の扁額「薬師堂」  薬師堂に掲げられていた「白大衆」。 「白大衆」は釈迦の最期の言葉です。 白大衆 :大衆に白す(だいしゅにもうす)、「皆の者に申し上げる」 生死事大:生死の事は大なり(しょうじのじはだいなり) 「生死の問題は重大な事である」 無常迅速:無常は迅速なり(むじょうはじんそくなり) 「あらゆるものの変化は本当に速やかである」 各宜醒覺:各々宜しく醒覚すべし(おのおのよろしくせいかくすべし) 「各々ぜひとも目を覚ましなさい」 愼勿放逸:慎んで放逸すること勿れ(つつしんでほういつすることなかれ) 「慎んで怠ることのないように」  関東大震災で店舗が倒壊したため、大正13年(1924)店舗兼住宅として、倒壊した家屋の部材も 再利用して境川大正橋近くに新築された。その後、昭和13年(1938)に二里半離れた御所見・打 戻の村長を務めた農家の母屋として移築され、住居として使われていた。老朽化が進み、床下等 の痛みもひどく平成22年解体することが決まり、貴重な建造物であったので盛岩寺が譲り受ける こととなり、、解体後2年の保管を経て平成26年(2014)に寺社大工の棟梁によって、境内に移築 されて現在に至ります  薬師堂の扁額「昭和文化館」 半藤一利さんによる扁額。 大正、昭和、平成の三世代を商家、住居、薬師堂と違った形で移築再利用された木造建築は、他 に例を見ない。この建築が良い建材を選び、費用を惜しまず使われたこと。その構造や意匠には 往時の大工の高い技術や職人の技が随所に見られ、部材の再利用により二回の移築と継承が実現 した。そしてなによりも三代の持ち主の建物への愛着が感じられ、そのぬくもりと大正・昭和の 息吹を伝える貴重な建物です  登録有形文化財 2017年5月に国の登録有形文化財に登録された  薬師堂前から境内を  この後、山門前にあったイチョウの木から落ちた銀杏を頂き、車のワイパー(後方)に取り付けて 次の場所へ移動した。 13:03 カーナビを宇都母知神社にセットして進む。 盛岩寺から北上して、遠藤宮原線の榎戸交差点を右折  遠藤宮原線の宇都母知神社入口交差点を右折  宇都母知神社の境内へ車を止め、近くにある鐘楼  鐘楼の向かい側に、境内駐車場入口  石碑には「甦る大地」  宇都母知神社 所在地:神奈川県藤沢市打戻3012 祭神は稚産霊神で西暦495年に祭祀が行われ神家巫戸等があった古社。 左方向に先程の鐘楼がある  拝殿を望む  延喜式内 宇都母知神社  鳥居建設記念碑 平成天皇の御大礼を記念して鳥居の再建を行う。 従前は木造の鳥居であったが大正6年に花崗岩で建設された。 大正12年の震災により笠木が破損し修理が行われたが、その修理箇所が再び危険と なった為、氏子一同の総意により再建するものである 平成2年9月吉日  鳥居を潜り参道を進む  参道から振り返る(南方向)  左に手水舎、社務所、参集殿 通常時は社務所は不在  【御祭神】 天照大御神 伊弉諾、伊弉再二神の生み給う方で、高天原を治められ、神徳宏大で人々から敬われ、日の 神と称え奉られた 稚産霊神 豊受大神の御親神で五穀や養蚕を司る神様です 若日下部命 仁徳天皇の皇女で雄略天皇の皇后になられた方で、非常に人徳の高い方で養蚕を奨励された 【境内神社】 菅原神社 御祭神は菅原道真公で、学問の神様 稲荷神社 御祭神は倉稲魂神で、農業、商工業の神様 【由 緒】 当神社は創立年代は詳らかではないが、延喜式内社で21代雄略天皇の御代(幸喜1119年 西暦459) に厳粛な祭祀が行われたことが、日本総風土記に記されている。風土記によると、当神社の所在 地は相模国鷹倉郡宇都母知郷にあったとあります。 61代朱雀天皇、天慶2年9月(皇紀1599年 西暦939)若日下部命の御尊霊を大和国泊瀬より遷座し て相殿に奉祀された。90代伏見天皇、正応3年8月(皇紀1950年 西暦1290)鎌倉8代将軍久明親王 の執権北条貞時が社殿を改築し、同年9月に参拝された。 寛永4年11月(皇紀2287年 西暦1627)領主高木主水源正次が社地900坪(約三千平方米)を寄進し、 又、本殿の改築を行った。当神社は明治6年12月郷社に列せられた。 大正12年9月の関東大震災により社殿等全てが倒壊したが、村民全員が総力をあげた努力により、 倒壊後わずか3年の大正15年9月に全てが、現状のように再建された。境内地は一丁五反(約一万 五千平方米)で全域風致林の指定を受け、自然環境保全地域に指定されている。 打戻字大平2009番地には溜池一反五畝(約150平方米)の社有地がある。 社務所 参集殿等の建設を記念して、この碑を建てる。 平成16年9月 吉日  手水舎から社務所、参集殿  正面に社殿  神輿蔵、社殿 この日は祝日で国旗を掲揚  社殿右側に「打錑稲荷神社」「菅原神社」  打錑稲荷神社 燈籠の復元について神社の境内に散乱する燈籠を確認、前場石材店の協力により 平成19年6月に建立する。 発願主世話人、左面世話人  霊峰富士山を信仰して浅間構なる集まりが発展したものと思われる。 厚木市七沢地区にある、鐘ヶ岳の頂上近くにある浅間神社へ登る参道に、一丁目毎 の石碑に打戻村の住人56名の方が刻まれている。 その方々の名前が刻まれている(略)  菅原神社  菅原神社前の石碑には、 第二次世界大戦終結五十年 伊勢神宮鎮座二千年記念 菅原神社造営 平成八年九月建立 社殿ノ損耗著シク氏子ノ総意ニヨリ、社殿ヲ建築シ鳥居、燈籠等ヲ設置スル  絵 馬  菅原神社 菅原道真公をお祀りした神社です。菅原道真公は詩歌文学に優れ五才の時和歌を詠んだといわれ ています。今では学問や諸道芸能の神様として信仰されています。 絵 馬 古来神様に祈願する時は生きた馬を奉納しましたが、その後馬の絵を奉納するようになり、最近 では十二支などいろいろな絵や文字を書いて奉納するようになりました  社 殿  社殿の扁額「宇都母知神社」  拝殿を望む  社殿から鳥居  西側からの社殿  宇都母知神社の鳥居前から、慶應義塾大学の西側の丘  宇都母知神社の「椎の木 御神木」  13:33 遠藤宮原線の慶應義塾大学近くのメタセコイア並木。 秋の紅葉シーズンが楽しみ  小出川の彼岸花から、盛岩寺・宇都母知神社へ車で移動、今日の歩行数は13,000歩でした。 ― END ― お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

|