|

|

|

カテゴリ:ヒロ散歩

報国寺の散策を続ける。

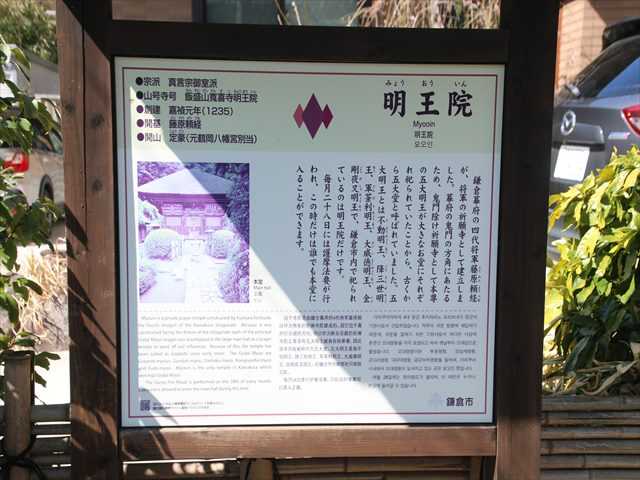

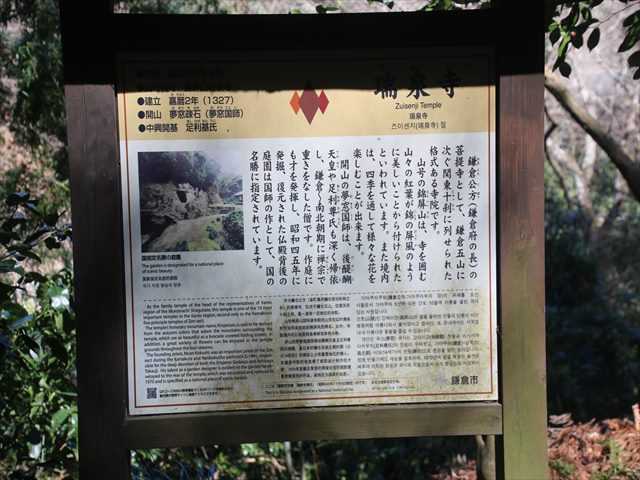

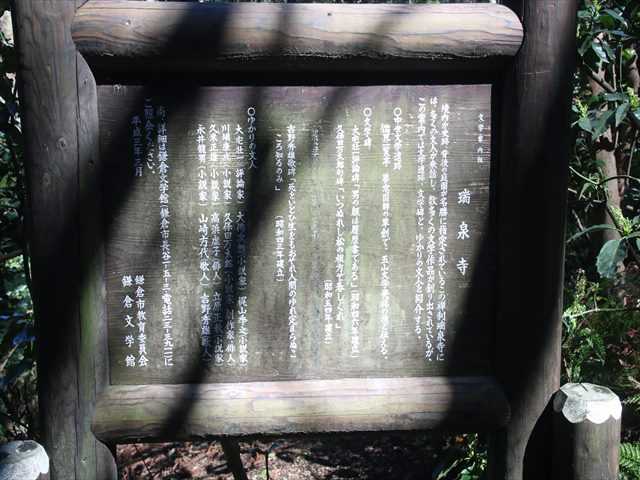

3月3日(水) 10:20 拝観受付前にある鐘楼  梵鐘の製作年度は?  境内に咲くサンシュユ  迦葉堂  迦葉堂の扁額「迦葉堂」  紅梅も咲く  山門へと  古木の梅の木  折れ曲がりながらも花を咲かせている  山門右に枯山水の庭園  報国寺入口交差点の手前の華の橋のたもとに、庚申供養塔と地蔵が建つ  浄妙寺前の駐車場から、金沢街道(県道204号線)を東へ進み、 真言宗 明王院(みょうおういん) 所在地:神奈川県鎌倉市十二所32  明王院(みょうおういん) 鎌倉幕府の四代将軍藤原頼経が、将軍の祈願寺として建立しました。幕府の鬼門の方角にあたる ため、鬼門除け祈願寺として本尊の五大明王が大きなお堂にそれぞれ祀られていたことから、古 くから五大堂と呼ばれていました。五大明王とは不動明王、降三世明王、軍荼利明王、大威徳明 王、金剛夜叉明王で、鎌倉市内で祀られているのは明王院だけです。 毎月二十八日には護摩法要が行われ、この時だけは誰でも本堂に入ることができます。 ● 宗 派:真言宗温室派 ● 山号寺号:飯盛山寛喜寺明王院 (はんせいざんかんきじ) ● 創 建:嘉禎元年 (1235) ● 開 基:藤原頼経 ● 開 山:定豪 (元鶴岡八幡宮別当) 写真は、本堂  狭い参道を進むと、参道両側に桜の木  白梅、紅梅  本堂前の白梅が咲く  本堂左側にも茅葺き屋根の客殿?  車で来たので駐車場もなく急いで境内を撮影。 次回は自転車でゆっくりと来たいものです  明王院の後は瑞泉寺へ。 カーナビを瑞泉寺で検索、引き返してピンクの線を進むが道が狭かった  臨済宗 瑞泉寺(ずいせんじ) 所在地:神奈川県鎌倉市二階堂710 手前右側に駐車場があり駐車して拝観受付へ、拝観料200円を支払い境内へ  瑞泉寺は花の寺として有名。 もう数十年前にスイセンの時期に来たことがあるが二度目の参拝である  境内の下にも多くの梅が植えられていたが、この辺りは開花が早いのか既に終わり  紅葉ヶ谷にある瑞泉寺  境内へは拝観受付から坂を上る。 登り口の石柱には「史跡 瑞泉寺境内、名勝 瑞泉寺庭園」  境内への階段  瑞泉寺(ずいせんじ) 鎌倉公方(鎌倉府の長)の菩提寺として、鎌倉五山に次ぐ関東十刹に列せられた格式ある寺院で す。山号の錦屏山は、寺を囲む山々の紅葉が錦の屏風のように美しいことから付けられたとい われています。また境内は、四季を通して様々な花を楽しむことが出来ます。 開山の夢窓国師は、後醍醐天皇や足利尊氏も深く帰依し、鎌倉 ~ 南北朝期に禅宗で重きをな した僧です。作庭にも才を発揮し、昭和45年に発掘、復元された仏殿背後の庭園は国師の作 として、国の名勝に指定されています。 ● 宗 派:臨済宗円覚寺派 ● 山号寺号:錦屏山瑞泉寺 (きんぺいざん) ● 建 立:嘉暦2年 (1327) ● 開 山:夢窓疎石 (夢窓国師) ● 中興開基:足利基氏 写真は、国指定名勝の庭園  文学案内板「瑞泉寺」 境内が史跡、背後の庭園が名勝に指定されているこの禅刹瑞泉寺には、多くの文人が来訪し、 数多くの文学作品が創り出されているが、この案内では文学遺跡、文学碑と、ゆかりの文人を 紹介する。 〇 中世文学遺跡 徧界一覧亭 夢窓国師の草創で、五山文学発祥の地と伝える。 〇 文学碑 大宅壮一評論碑 「男の顔は履歴書である」 (昭和46年建立) 久保田万太郎句碑 「いつぬれし松の根方ぞ春しぐれ」(昭和54年建立) 吉野秀雄歌碑 「死をいとひ生をもおそれ人間ゆれ定まらぬこころ知るのみ」 (昭和43年建立) 〇 ゆかりの文人 大宅壮一(評論家) 大佛次郎(小説家) 梶山季之(小説家) 川端康成(小説家) 久保田万太郎(小説家・劇作家・俳人) 久米正雄(小説家) 高浜虚子(俳人) 立原正秋(小説家) 永井龍男(小説家) 山崎方代(歌人) 吉野秀雄(歌人) 尚、詳細は鎌倉文学館にご照会ください。 平成3年3月 鎌倉市教育委員会・鎌倉文学館  階段は新旧あり、左側の趣のある旧階段を上ることに  階段を上りきると山門左手前に「松陰吉田先生留跡碑」。 何故ここにと思い調べると、松陰の母方の伯父は瑞泉寺第二十五世の竹陰和尚であるとの事。 竹陰和尚は円覚寺や南禅寺の住職も務めた高僧。松陰は、寛永6年(1853年)の6月中旬に瑞泉 寺を訪れ、その後も度々訪問した様だと  瑞泉寺山門  山門の扁額「瑞泉蘭若」  山門前に建つ、境内配置図 「国之指定 史跡 瑞泉寺境内、名勝 瑞泉寺庭園」 昭和47年文部省指定  国指定史跡 瑞泉寺境内 国指定史跡 瑞泉寺庭園 昭和46年11月8日 文部省指定 創建は、嘉暦2年(1327)、錦屏山と号し、開山は夢窓疎石、臨済宗円覚寺派に属する。 徧界一覧亭も創建と同時期に建てられ、亭の前庭を兼ねた書院庭園もそのころに造られたもの と思われる。 南北朝時代に入ると、鎌倉公方足利基氏が疎石に帰依したため公方の塔所となり、関東十刹に 名をつらぬ、礎石派の拠点として関東禅林に重きをなした。 現在、寺内に古建築は残っていないが、発掘復元された池庭と、十八曲して一覧亭にいたる登 坂路の遺構はよく保存されている。また、背後の山に多くのやぐら群をふくむ境内地がほぼ全 域にわたって保持されていることは貴重である。 注 意 この史跡、名勝の現状をみだりに変更し、滅失、き損、衰亡等保存に影響を及ぼす行為は 禁止されています。 平成15年3月 神奈川県教育委員会  山門前右手前に、 歌碑には『手の平に豆腐をのせていそいそといつもの角を曲りて帰る 方代』  山崎方代(1914~1985) 甲州右左口生まれ、鎌倉手広に没す歌人。歌集に『方代』『右左口』『迦葉』など。 随筆集、全歌集  庚申塔 享保八年銘  石碑には『死をいとひ生をもおそれ人間のゆれ定まらぬこころ知るのみ 秀雄』  吉野秀雄(1902~1967) 歌人。高崎市生まれ。鎌倉小町に没す。歌集に『早梅集』『寒蝉集』など。全集全九巻あり  山門から境内を臨む  右方向の書院・客殿  山門を入り左に進むと、久保田万太郎の句碑。 石碑には『つぬれし松の根方ぞ春しぐれ』  久保田万太郎(1889~1963) 小説家、劇作家、演出家、俳人。浅草生まれ。 小説に『春泥』『末枯』。句集に『道芝』、全集あり。文化勲章受賞  更に進むと鐘楼、点前右に「安国利生塔」、左に「半跏の地蔵菩薩」。 安国寺と利生塔は夢窓疎石の勧めにより足利尊氏、直義兄弟が後醍醐天皇以下の戦没者を弔う ために国ごとに1寺1塔を建てた物だと  鐘 楼  錦屏晩鐘  ” 男の顔は履歴書である ” 大宅壮一  大宅壮一(1900~1970) 評論家、大阪府生まれ。「大宅壮一全集」全三十巻。 マスコミ塾を記して人材を育て、大宅壮一文庫を残した  錦屏晩鐘碑の傍にこんもりした場所が有り、法衣姿の狸の石像があり、それを囲む様に 様々な石仏が並んでいる  鐘楼横から富士山が見える  11:07 ここの右側に藤棚があった  — 続く — お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2021.04.04 03:00:06

コメント(0) | コメントを書く

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

|