|

|

|

カテゴリ:ヒロ散歩

車を駐車した音無神社から次に訪れたのが、楠の葛見神社(くずみじんじゃ)。

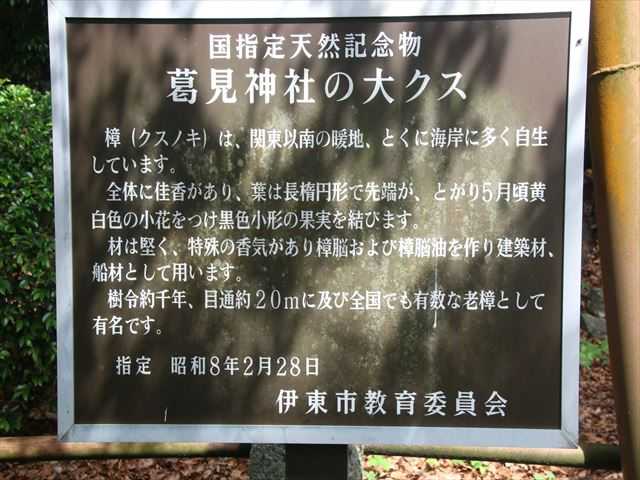

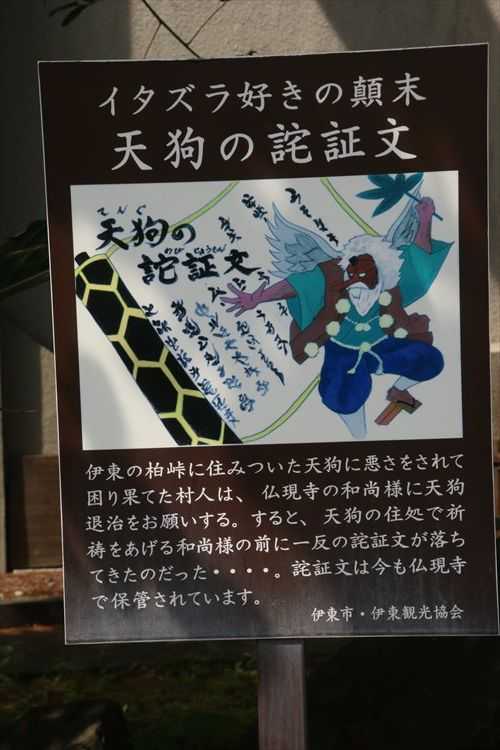

6月8日(火) 13:52 葛見神社 所在地:静岡県伊東市馬場町1丁目16-40 葛見神社は、伊東氏の尊崇と保護を受けた神社。 かつてこの辺りは「葛見の庄」と称され、伊東氏の初代家次が社殿を造営し、京都の伏見稲荷 大社を勧請して以来、神威を高めてきた。 伊東氏の菩提寺である東林寺が別当寺を勤めていたが、明治の神仏分離によって東林寺の住僧 が還俗して朝日氏を名乗り、以来朝日家が神職を世襲しているという  伊東家守護神 大樟 葛見神社 【祭 神】・葛見神(不詳)・倉稲魂命(稲荷神)・大山祇命 【由 緒】 全国屈指の老樟が、千古の縁を湛えて聳える、当葛見神社は、今から約千九十年昔の延長五年 (九ニ七年)に制定の、延喜式神名帳に記載された、久豆弥神社に当てられる古社てあります。 往昔、伊豆の東北部を葛見の庄と称し、当神社はこの庄名を負い、凡そ九百年の昔、葛見の庄 の初代地頭工藤祐高公(伊東家次・・・伊東家の祖)が社殿を造営し、守護神として京都伏見稲 荷を勧請合祀してから、伊東家の厚い保護と崇敬を受けて神威を高めてきました。 このことは、元禄十年(一六九七年)の棟札に「葛見大社岡村稲荷者藤原朝臣鎌足十六代後胤工 藤大夫祐高之修造也」と記されていたり、慶長十五年(一六一〇年)の棟札に、藤原氏伊東正世 公伊東郷住人鈴木近江守仰面焼失後造立」ということからも判明いたします。 明治までは、代々の領主から供米が献じられ、又岡明神とも称され地方民の氏神として信仰さ れてきました。 このような由緒から、明治六年四月、新制度により、旧伊東、小室村の唯一郷社に列格されま した。近世も、伊東在住の昭和初期の首相若槻礼次郎氏の崇敬を受け、氏は老樟を讃える石碑 を寄進しました。 【大 樟】 神社の大樟は、樹周ニ十メートル、樹齢千年以上と言われ、伊東に在住だった本多静六林学 博士の著書「大日本老樹名木誌」によれば、全国第ニの老樟とされ、昭和八年ニ月文部大臣 より国の天然記念物に指定されました。 【祭 礼】 平成十五年から、氏子の要望により、十月十四~十五日より十月三連休の土日に変更になり ました。 祭礼に奉納される郷土芸能は、「神楽(獅子舞)」、「三番叟」、「鳥刺」、「才蔵」等あり ましたが、現在は、神楽だけになりました。  駐車場がなく迷ったが、管理人さんから境内に駐車してと  葛見神社 社殿下右側に手水舎。 手水舎の屋根を支えている柱は丸いコンクリートで出来たもの。これは、神社の鳥居を使って建 てられたものです。この鳥居は、大正12年(1923)9月1日に発生した関東大震災で壊れたもので、 その内容を示すために、柱に文字が刻まれている  社殿の扁額「葛見神社」  境内の左側に神楽殿、奥に大クスが聳える  木々が覆い茂っているためか昼間でも薄暗く感じる  大クスの前には大きな石碑が二つ建つ  右側は「贊老樟」碑 伊東葛見奉祠旁有老楠樹・・ 翠・・・・・・・・・・・・ 延長得五十餘尺・・・・・・ 住吉・・・・・・・・・・・ 大皆・・・・・・・・・・・ 中略 霊怪似神龍 晴天起雲雨(霊怪神龍に似たり 晴天雲雨起す) 誰圖陵谷變 一木支千古(誰が図らむ陵谷の変 一木千古を支ふ) この石碑が首相若槻礼次郎氏が寄進した石碑であろうか 左は「記念碑 陸軍大将 一戸 兵衛 書」 何の記念碑か?  大クスの前に建てられている説明板  国指定天然記念物 葛見神社の大クス 樟(クスノキ)は、関東以南の暖地、とくに海岸に多く自生しています。 全体に佳香があり、葉は長楕円形で先端が、とがり5月頃黄白色の小花をつけ黒色小形の果実を 結びます。 材は堅く、特殊の香気があり樟脳および樟脳油を作り建築材、船材として用います。 樹令約千年、目通約20mに及び全国でも有数な老樟として有名です。 指定 昭和8年2月28日 伊東市教育委員会  大クスの下にある疱瘡神(ほうそうじん)。 江戸時代に祀られたもので、樟の樹皮が疱瘡の瘡蓋に似ていることから疱瘡の神として祀られ たのだという  疱瘡神(ほうそうじん) 大樟の下の石祠は「疱瘡神」を祀ったものです。 江戸時代中期に疫病である疱瘡「天然痘」が流行した際に、くすの木の樹皮が疱瘡に かかった時にできる皮膚の瘡蓋(かさぶた)に似ていることから疱瘡の神として祠ら れ、疫病が鎮まるように願いが込められました。 石祠の側面には「享保十一年酉午五月吉日」と刻まれています  柵で囲まれた大クスの廻りを時計方向に廻る。 大クスは全国で2番目の大楠とされ、樹高25m、周囲20mの樹齢千年以上の大木です。 どっしりと幹を構え、何事にも動じないような力強い木で「霊木」と呼ぶに相応しい風格を漂わ せている  木の幹に苔が生え、空洞になったところもあるが、未だ樹勢は衰えず知らずで、目の 前で深呼吸すれば、きっと木からパワーを頂けそうだと  上側から見下ろす、 管理もいいのだろうが、未だ樹勢は衰えを知らないようで根が大地へと  右側に回り込む  大クスは、枝の添え木と支柱、幹には割れ防止の鉄ベルトで保護されている  その鉄ベルトも幹に食い込み(黄色丸) 年月を感じる!  大クスを見上げる  社殿左奥にある、境内社へ  社殿の左側にある、境内社  境内社は右奥から、春日神社、神明社、八幡神社、三島神社、白山神社、熊野神社  14:03 現在の神社の正面に建てられている鳥居は、木で出来ている。 次に伊東祐親(すけちか)の墓所へ向かう  14:06 伊東祐親(すけちか)の墓所 所在地:静岡県伊東市11  伝 伊東祐親の墓所 中央の五輪塔と周囲の塚(縦約十五m・横約一〇m ・高さ約一m)は、伊東祐親の墓所と伝承 されている。祐親は流罪にされた源頼朝を伊東で預かるが、自分の娘との間に生まれた頼朝の 一子を平家への忠義のために殺害してしまう悲劇的な人物である。養和ニ年(一一八ニ)には、 頼朝から許されたものの受け入れすに自害している。 この募所の周囲には、伊東家が造立した東林寺裏山の朝日山経塚や伊東家祈願所の葛見神社な ど同家ゆかりの史跡が本郷の地を取り囲むように設けられ、伝 伊東祐親の墓所もそのひとつ である。 五輪塔は、繁栄を続けた伊東家の子孫が鎌倉時代末から南北朝初期頃に先祖供養のために造立 したものとみられる。 (昭和54年9月26日 伊東市指定) 伊東市教育委員会  伊東祐親の墓 周囲の塚は、縦約15m、横約10m、高さ約1m。 伊東家は、藤原家を祖先とする一族で、伊東祐親が活躍した平安時代後期には伊東のみならず、 河津町や伊豆市の一部を所領していました。 祐親は、同族である工藤祐経との世襲のもつれから、赤沢の椎ノ木三本付近で、嫡男河津三郎 祐泰が討たれており、このことが「曽我兄弟の仇討ち」につながっていきました  石燈籠と歌碑  歌碑には、 「三笠山 さしてまもれる めぐみをば ゆくすえまでも 猶(なお)たのまなん 祐親」 これは祐親の辞世の句だとされるが、出典が明らかではないようだ  伊東祐親の墓  墓は安山岩の五輪塔で、上から空風輪、火輪、水輪、地輪の時期の異なる部材の組み合 わせで構成されている。 文字ははっきりとした薬研彫りで刻まれ、高さ140.5センチメートルという大きさから、 領主祐親を讃えるものとして製作されたと伝えられてきた。 空風輪、火輪、水輪は14世紀前半、地輪が13世紀の製作と思われる  伊東祐親の墓の右側に、今上天皇陛下の「浩宮徳仁親王 御見学記念碑」 訪問された日を確認しなかったが  伊東祐親の墓地で猫ちゃんが昼寝  近くの民家の庭に咲く真っ赤なブーゲンビリア  14:14 日蓮宗 佛現寺(ぶつげんじ) 所在地:静岡県伊東市物見が丘2-30 日蓮大聖人伊豆法難ゆかりの霊跡本山。配流先の伊東における大聖人の謫居の毘沙門堂跡に建立。 このお堂は伊東祐光が聖人のため鬼門除けを名目に邸外に建てたもの。山門が徳川末期の建造  山門を潜り、本堂前の広い広場の奥に車を駐め境内へ。 境内の奥に「戦争犠牲青少幼年諸精霊供養塔」、後方に「馬頭観世音菩薩」が建つ  昭和十九年十一月吉祥日 馬頭観世音菩薩 鈴木宇之助建立  本堂を望む 日蓮四大法難の一つである1261年の伊豆配流の際に、鎌倉より伊東へ流された日蓮が、3年の時 を過ごした謫居の地で、地頭の伊東祐光より与えられた毘沙門堂の草庵跡  日蓮宗 霊跡本山海光山佛現寺境内案内図  イタズラ好きの顛末 天狗の詫証文 伊東の柏峠に住みついた天狗に悪さをされて困り果てた村人は、仏現寺の和尚様に天狗 退治をお願いする。すると、天狗の住処で祈祷をあげる和尚様の前に一反の詫証文が落 ちてきたのだった・・・・。詫証文は今も仏現寺で保管されています。 伊東市・伊東観光協会  境内、本堂  境内に咲くこの花は?  境内の高台から北側を望む、 御草庵毘沙門堂紫雲殿の相輪に龍が巻き付く  14:19 相輪が輝く釈迦本佛殿の屋根越しに、伊東港や伊東の市街地が見えた  — 続く ー お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

|