|

|

|

カテゴリ:沖縄旅行

勝連城の丘陵地から降り平安座島へ行くため海中道路へ。

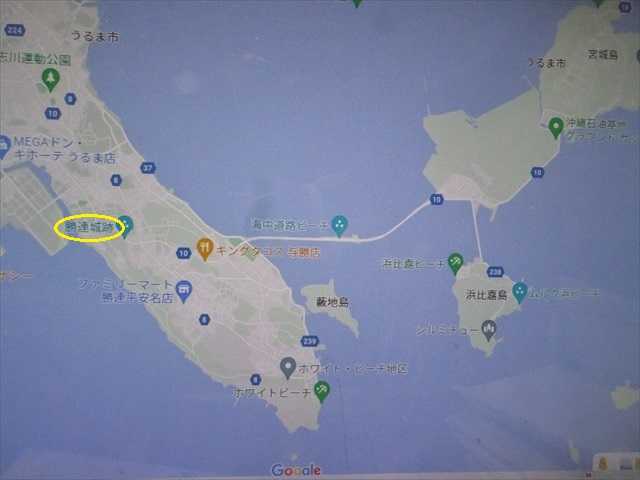

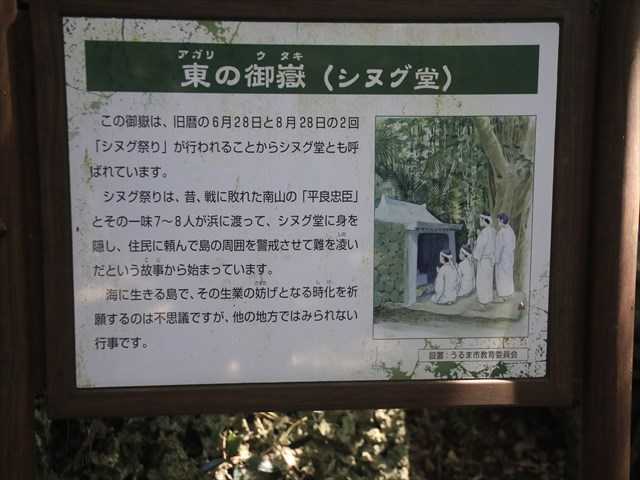

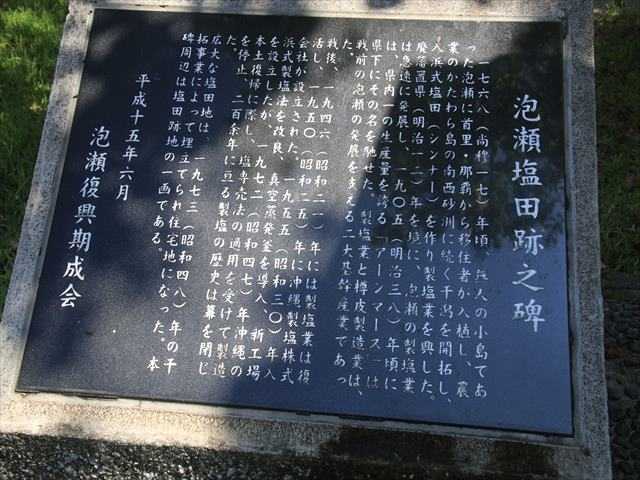

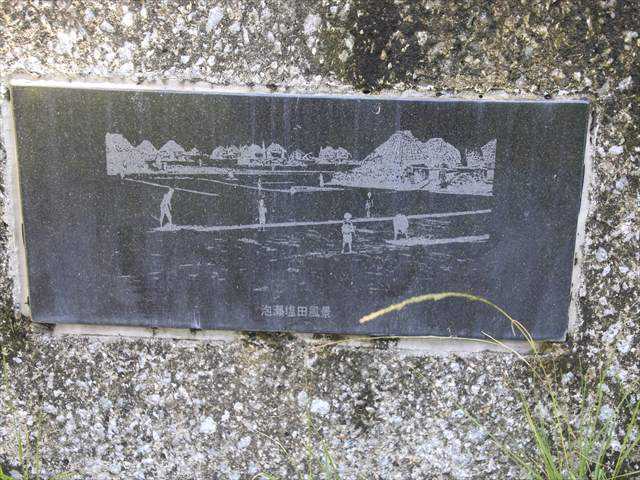

9月28日(水) 12:18 海中道路(県道10号線)を進み前方に平安座海中大橋の主塔。 平安座海中大橋 所在地:沖縄県うるま市与那城屋平 平安座海中大橋は、勝連半島と平安座島を結ぶ海中道路部にあり、昭和47年に石油基地関連で 建設され、金武湾に浮かぶ平安座・宮城・伊計島の離島苦解消に貢献したが、年々増加する交 通量に対応できず、交通機能の向上及び地域振興を図る目的で早期改良の要望が強かった。 改良に伴う本橋の建設に当たっては、金武湾港港湾計画において屋慶名第2航路として位置付 けられていることにより、橋長を既設橋の30mから280mに延長したのだと。 沖縄県で初めての「PC斜張橋」を採用。高さ47.5mの主塔から1面吊りの斜材が張られた。  橋自体の全長はわずか280mですが、海中道路全体としては5km近くもあり、それをつなぐ役目 を担っています。さらに海中道路は海を埋め立てた道路なので、北側の海と南側の海を遮断して しまうことから、この橋の部分で相互の海をつなぐ役目もあります。毎年4月にはこの大橋を走 って渡れる「あやはし海中ロードレース」というハーフマラソン大会が開催されている。 ドライブの名所はもちろんのこと、ジョギングの名所でもあります。  うるま市最大の観光名所・海中道路。 真っ赤な橋脚が特徴的な吊り構造の「PC斜張橋」の平安座海中大橋。勝連半島から平安座島を 結ぶ、全長4.7kmの両側を海に囲まれた道路です。 昼の晴れた日にはドライブや海のレジャーを楽しむ人々で連日賑わっています。また海中道路 のほぼ中央にあるシンボル的存在・平安座海中大橋が夜になるとライトアップされていると。  途中「道の駅 あやはし館」があったがスルーして先を急ぐ。 正面の平安座島の丘には石油基地の巨大なタンクが見えた。  昭和45年(1970)にアメリカの石油会社であるガルフ社が、平安座島に石油基地を造成し島民に 対する見返り事業と、 沖縄本島までのパイプライン敷設のために、ガルフ社の負担で海中道路 を建設することになった。1972年の4月22日に2車線の道路として開通した。  前方に坂があり海中道路の「世開橋」。 平安座島側の世開橋は周辺海域の、水質保全の海流確保のための水路で 96.3mである。  左前方の丘に、沖縄出光(株) 沖縄油槽所の巨大タンクが。  世開橋を渡り平安座島へ。  道路標識の、平安座(へんざ)島、浜比嘉(はまひが)島、宮城島、伊計(いけい)島。 これら4島は全て橋でつながっている。 ここは平安座島で、浜比嘉島 2.4km、宮城島 4.5km、伊計島 10.0km。  平安座島と宮城島の間は海巾10メートル程と運河の如きだが。  県道10号線(主要地方道伊計平良川線)を進む。 右折すると浜比嘉島へと至る。  前方に「沖縄石油基地株式会社」のタンク群。 所在地:沖縄県うるま市与那城平宮1 グループ理念: 当社は、沖縄本島の中部、風光明媚な金武湾に面するうるま市に位置し、石油備蓄・中継基地と して、ENEOS(旧新日本石油)とコスモ石油(旧丸善石油)との共同出資により1973年(昭和 48年)に設立された と。  会社概要は、 約63万坪の敷地に45基(貯油能力450万キロリットル)の巨大タンクを配備し、日本の原油消 費量の約6日分に相当する原油を貯蔵しています。原油タンクの大きさは 容量99,600KL、直径 84.7m、側板高さ19.5mである。貯油量は東京ドーム容量の3.63倍であると。 右側は、平安座島と宮城島の間を流れる運河?。  前方は沖縄石油基地株式会社の正門右側にある、県道10号線の桃原橋(とうばるはし)。  12:30 沖縄石油基地株式会社 正門前。 ここで折り返すことに。伊計島までは約10.0キロであったので行ってみたかったが。  現在地は黄色の ⇒(写真はGoogle マップより)。 これだけのタンクで、日本の原油消費量の約6日分に相当する原油を貯蔵しているのだ。 有事のための防御体勢はどうなっているのか、無防備?  沖縄石油基地株式会社からの帰路、県道10号線の左側護岸に「平宮護岸アートコンクール」の ギャラリー。平安座島の平宮地区に300mある津波防止用護岸に、絵を描く「平宮護岸アートコ ンクール」会場であると。直線の道でお互いが脇見運転をすると・・・。  帰路の途中左折し、平安座漁港の防波堤へ。 橋は、平成9年(1997)2月7日に開通した平安座島と浜比嘉島を結ぶ全長900mの浜比嘉大橋。  平安座漁港の防波堤を振り返る。 高齢者の運転はこのような防波堤の運転は危険だが!危険予知も感じず進入したのだ。  平安座漁港を望む。 港内は足場もよく、防波堤に囲まれているので波も穏やかで子連れのファミリーフィッシング に最適です。足元でも水深がある程度あるので、お子さんや釣り初心者でも釣りがしやすい環 境である。また、2020年10月からは毎月第3日曜日に朝市も開催されていると。  船影が映り込むエメラルドグリーンの海。  沖縄の海を見てブログ作成時の海の色の表現を、「コバルトブルー」「エメラルドグリーン」を 使用しているが、さてどちらがと思うが、 コバルトブルー: JIS色彩規格「あざやかな青」。アルミン酸コバルトが主成分の顔料の色。 真っ青な空や海を形容する色として、よく使われます! エメラルドグリーン: JIS色彩規格「つよい緑」。宝石のエメラルドのような緑色。5月の誕生石である! こちらも、海の色の表現で用いられる。  ここの防波堤でユーターン。 旅友は「エメラルドグリーンの海」と、この後この橋を渡ることに。  ここを左折し浜比嘉島へ。  浜比嘉大橋を渡る。  浜比嘉島は、沖縄県うるま市に属する島で、沖縄諸島の内、与勝諸島を構成する太平洋の有人 島である。沖縄本島中部の東部海岸に突出する勝連半島の東約3kmに位置する。 浜比嘉島には、貝塚時代からグスク時代にかけての遺跡が多く発見されているが、詳細な発掘 調査はほとんど行われていない と。  12:40 橋を渡り突き当りを右折し百メートル程の左手に、 東の御嶽(あがりのうたき シヌグ堂) 所在地:沖縄県うるま市勝連浜229 浜比嘉島の新名所である「樹齢600年のガジュマルと会える”東の御嶽”」。  案内板の下に車を停め木立の中へ進む。  目の前に現れたのが立派なガジュマルに包まれた聖地「東の御嶽 シヌグ堂)」。  拝所の内陣には香炉が一つ。 拝所の廻りは樹齢600年以上のガジュマルの大木が生い茂り、神秘的な雰囲気を醸し出している。  東の御嶽(シヌグ堂) この御嶽は、旧暦の6月28日と8月28日の2回「シヌグ祭り」が行われることからシヌグ堂とも 呼ばれています。 シヌグ祭りは、昔、戦に敗れた南山の「平良忠臣」とその一味7 ~ 8人が浜に渡って、シヌグ堂 に身を隠し、住民に頼んで島の周囲を警戒させて難を凌いだという故事から始まっています。 海に生きる島で、その生業の妨げとなる時化を祈願するのは不思議ですが、他の地方ではみられ ない行事です。 設置:うるま市教育委員会  ガジュマルを見上げる、この樹は沖縄で1番古い「ガジュマル」という説もあるのだと。  ここは2015年にうるま市の景鑑賞を受賞したことで、少しづつ認知され始めているようです。 最近ではウエディングフォトの撮影に使われることもあるんだとか。 ドレスの色が映えそうですね!、奥に階段があったが。  12:47 東の御嶽から引き返し、橋のたもとに多くの供え物があったが重大事故でもあったのか。  浜比嘉島の散策は東の御嶽(シヌグ堂)のみとし、浜比嘉大橋を渡る。 前方の平安座島の丘に石油備蓄タンクが並ぶ。  次の目的地は約18キロ先の「泡瀬塩田跡」。  交差点の右側に「橋詰広場」。  沖縄出光(株) 沖縄油槽所の巨大タンク 沖縄出光株式会社は、沖縄県で石油製品の販売などを行う出光興産グループの株式会社である。 前身の沖縄石油精製株式会社は石油メジャーのガルフ・オイル(現、シェブロン)の傘下で石油 精製を行っていた。  海中道路(県道10号線)を平安座海中大橋に向けて引き返す。  13:00 平安座海中大橋を後にし県道37号線の海岸線を北に引き返し、途中左折して県道33号線へ。  この交差点を直進、県道33号線から85号線を利用して次の目的地へ向かった。  13:15 ぐるくん公園 所在地:沖縄県沖縄市泡瀬3丁目28 中央に貝塚の如き丘がある、ちょっと遊具が少なく子供もすぐ飽きてしまいますが、車通が少な いので安心して遊べる公園であると。  沖縄市のおすいマンホール蓋 ダリアのような模様で花弁が四重です。中央部円内に市章。 すぐ下に「汚水」、3時方向に「T-20」の文字。 沖縄市のマンホールはいろんなデザインのものが混在しているようだ。  ぐるくん公園の一角に石柱が建つ。  石柱には「泡瀬塩田跡之碑」  泡瀬塩田跡之碑 一七六八(尚穆一七)年頃、無人の小島であった泡瀬に首里・那覇から移住者が入植し、農業の かたわら島の南西砂州に続く干潟を開拓し、「入浜式塩田(シンナー)」を作り製塩業を興した。 廃藩置県(明治一二)年を境に、泡瀬の製塩業は急速に発展し、一九〇五(明治三八)年頃には、 県内一の生産量を誇る「アーシマース」は県下にその名を馳せた。製塩業と樽皮製造業は、 戦前の泡瀬の発展を支える二大基幹産業であった。 戦後、一九四六(昭和二一)年には製塩業は復活し、一九五〇(昭和二五)年に沖縄製塩株式会社が 設立された。一九五五(昭和三〇)年入浜式製塩法を改良、真空蒸発釜を導入、新工場を設立した が、一九七二(昭和四七)年沖縄の本土復帰に際し、塩専売法の適用を受けて製造を停止、二百余 年に亘る製塩の歴史は幕を閉じた。 広大な塩田地は、一九七三(昭和四八)年の干潟事業によって埋立てられ住宅地になった。本碑周 辺は塩田跡地の一角である。 平成十五年六月 泡瀬復興期成会  泡瀬塩田風景 泡瀬塩田は、18世紀中頃、高江洲義正という男が初めて移住し、干潟を利用して入浜式塩田に よる製塩をしたのが始まりとされていて、高江洲義正の製塩技術は首里勤務の時に那覇の泊り などで修得したものと推測されている と。  泡瀬塩田跡之碑前からぐるくん公園の丘を望む。  ー 続く ー お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2022.11.12 03:00:07

コメント(0) | コメントを書く

[沖縄旅行] カテゴリの最新記事

|