|

|

|

カテゴリ:沖縄旅行

泡瀬塩田跡から近くにある「泡瀬ビジュル」へ。

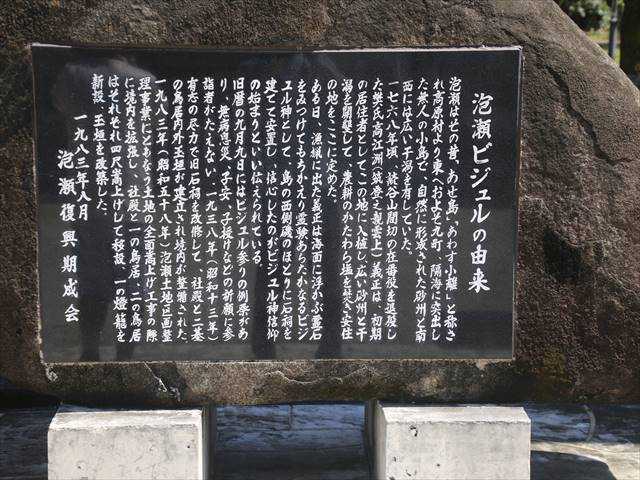

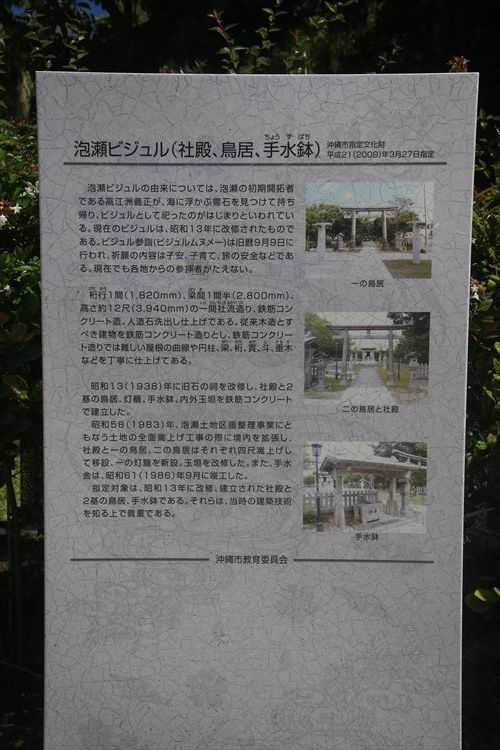

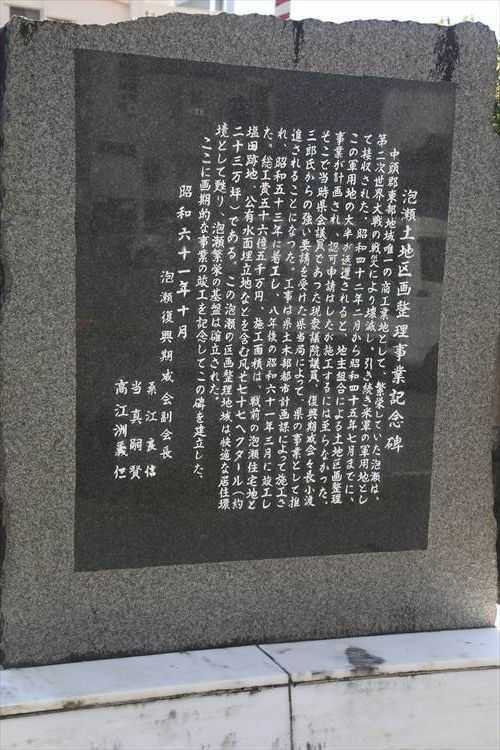

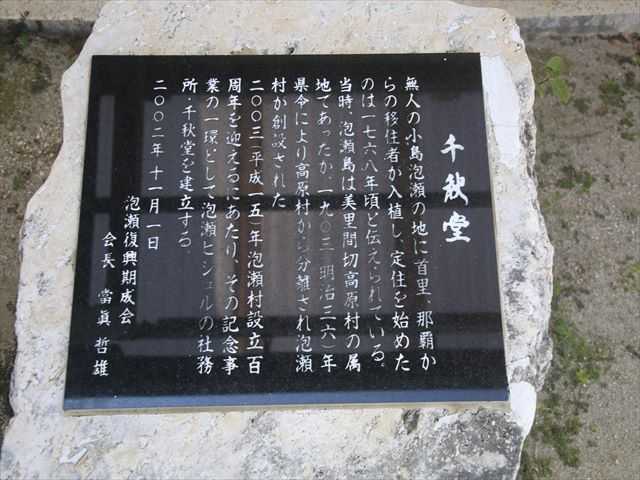

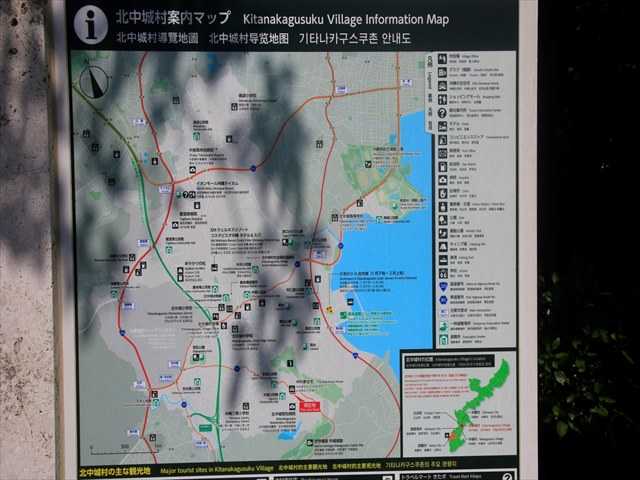

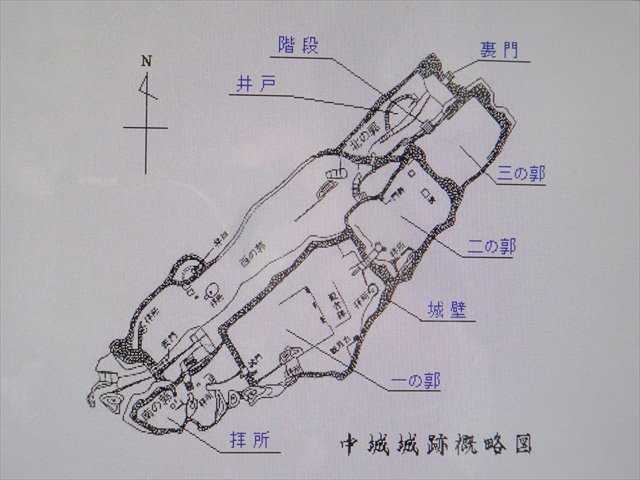

沖縄市 市名の由来は、コザ市と美里村の合併に当たっては「対等合併」が条件であり、特に合併後の 新市名と市役所所在地については合併の成否を左右するほどの課題であった。そこで新市名に ついて公募を実施、384通161種の名称の案の中から「沖縄市」が選ばれたと。 総人口:142,408人(推定人口、2022年10月1日)、人口密度:2,864人/k㎡。 市の木:ビロー、市の花:ハイビスカス。 9月28日(水) 13:25 泡瀬ビジュル 所在地:沖縄県沖縄市泡瀬2丁目1 子宝祈願や無病息災に御利益があると、沖縄本島一円で信仰を集める拝所です。 社殿や鳥居などは戦前にコンクリートで建設されたもので、当時の建築技術を知る上でも貴重 な文化財です。そのコンクリート製の一の鳥居が建つ。 敷地内にある狭い駐車場に車を停め参拝。  鳥居のこのくさびが「新幹線の緩まないネジ」のヒントになったと。  泡瀬ビジュルの由来 泡瀬はその昔「あせ島」「あわす小離」と称され高原村より東へおよそ九町、隔海に突出した 無人の小島で、自然に形成された砂州と南西には広い干潟を有していた。 一七六八年頃、読谷山間切の在番役を退役した樊氏高江洲 (筑登之親雲上 )義正は、初期の 居住者としてこの地に入植し、広い砂州と干潟を開墾して、農耕のかたわら塩を焚き安住の地 をここに定めた。 ある日、漁猟に出た義正は海面に浮かぶ霊石をみつけてもちかえり霊験あらたかなるビジユル 神として、島の西側磯のほとりに石祠を建てて安置し、信心したのがビジュル神信仰の始まり といい伝えられている。 旧暦の九月九日にはビジュル参りの例祭があり、無病息災、子安、子授けなどの祈願に参詣者 がたえない。一九三八年(昭和十三年)有志の尽力で旧石祠を改修して、社殿と二基の鳥居内 外玉垣が建立され境内が整備された。 一九八三年(昭和五十八年)泡瀬土地区画整理事業にともなう土地の全面嵩上げ工事の際に境 内を拡張し、社殿と一の鳥居、二の鳥居はそれぞれ四尺嵩上けして移設、一の燈籠を新設、玉 垣を改築した。 一九八三年八月 泡瀬復興期成会  泡瀬ビジュル(社殿、鳥居、手水鉢) 沖縄市指定文化財 平成21(2009)年3月27日指定 泡瀬ビジュルの由来については、泡瀬の初期開拓者である高江洲義正が、海に浮かぶ 霊石を見つけて持ち帰り、ビジュルとして祀ったのがはじまりといわれている。現在 のビジュルは、昭和13年に改修されたものである。ビジュル参詣(ビジュルムヌメー) は旧暦9月9日に行われ、祈願の内容は子安、子育て、旅の安全などである。現在でも 各地からの参拝者がたえない。 桁行1間(1,820㎜)、梁間1間半(2,800㎜)、高さ約12尺(3,940㎜)の一間社流造り、 鉄筋コンクリート造、人造石洗出し仕上げである。従来木造とすべき建物を鉄筋コン クリート造りとし、鉄筋コンクリート造りでは難しい屋根の曲線や円柱、梁、桁、貫、 斗、垂木などを丁寧に仕上げてある。 昭和13(1938)年に旧石の祠を改修し、社殿と2基の鳥居、灯籠、手水鉢、内外玉垣を 鉄筋コンクリートで建立した。 昭和58(1983)年、泡瀬土地区画整理事業にともなう土地の全面嵩上げ工事の際に境内 を拡張し、社殿と一の鳥居、二の鳥居はそれぞれ四尺嵩上げして移設、一の灯籠を新設、 玉垣を改修した。また、手水鉢は、昭和61(1986)年9月に竣工した。 指定対象は、昭和13年に改修、建立された社殿と2基の鳥居、手水鉢である。 それらは、当時の建築技術を知る上で貴重である。 ー 沖縄市教育委員会 ー  参道脇に、絵馬掛所。  沖縄市指定文化財の「手水舎」。  嵩上げされた、二の鳥居と社殿。  バリアフリー化された参道。  沖縄市指定文化財の「社殿」 桁行1間(1,820㎜)、梁間1間半(2,800㎜)、高さ約12尺(3,940㎜)の一間社流造り。 鉄筋コンクリート造りとし、鉄筋コンクリート造りでは難しい屋根の曲線や円柱、梁、桁、貫、 斗、垂木などを丁寧に仕上げてある。  社殿の左側に建つ石碑、境内の廻りには玉垣。  石碑には「改築記念碑」と刻まれていた。  先程とはデザインが違う沖縄市の汚水マンホール蓋。 市の木・ビロウと市の花・ハイビスカスをデザイン。 中央に沖縄市の市章、下部に「おきなわし」「おすい」の文字。  泡瀬ビジュル通り沿いに建つ石碑。  泡瀬土地区画整理事業記念碑 中頭郡東部地域唯一の商工業地として、繁栄していた泡瀬は、第二次世界大戦の戦災 により壊滅し、引き続き米軍の軍用地として接収された。昭和四十二年二月から昭和 四十五年七月までに、この軍用地の大半が返還されると、地主組合による土地区画整 理事業が計画され、認可申請はしたが施工するには至らなかった。 そこで当時県会議員であった現衆議院議員、復興期成会々長 小渡三郎氏からの強い 要請を受けた県当局によって、県の事業として推進されることになった。工事は県土 木部都市計画課によって施工され、昭和五十三年に着工し、八年後の昭和六十一年三 月に竣工した。総工費五十六億五千万円、施工面積は、戦前の泡瀬住宅地と塩田跡地、 公有水面埋立地などを含む凡そ七十七ヘクタール(約二十三万坪)である。この泡瀬の 区画整理地域は、快適な居住環境として甦り、泡瀬繁栄の基盤は確立された。 ここに画期的な事業の竣工を記念してこの碑を建立した。 昭和六十一年十月 泡瀬復興期成会副会長 桑江良信 当真嗣賢 高江洲義仁  泡瀬ビジュル通り側からの入口。 車は反対側に駐車した。  右前方に、泡瀬ビジュルのお守りなどを販売されている社務所。  右側が社務所、左が「千秋堂」入口。  赤瓦の千秋堂入口  入口に掲げられていた「千秋堂」。  千秋堂 無人の小島泡瀬の地に首里、那覇からの移住者が入植し、定住を始めたのが一七六八年頃と伝 えられている。当時、泡瀬島は美里間切高原村の属地であったが、一九〇三(明治三六)年県令 により高原村から分離され泡瀬村が創設された。 二〇〇三(平成一五)年泡瀬村設立百周年を迎えるにあたり、その記念事業の一環として泡瀬ビ ジュルの社務所・千秋堂を建立する。 二〇〇二年十一月一日 泡瀬復興期成会 会長 當眞哲雄  13:35 泡瀬ビジュルを後にし、次の目的地へ向かうことに。  13:45 旅友のナビで「中村家住宅」へ向かう。 県道227 → 81号線を進む。  13:52 BUS STOP「⑤ 中村家住宅(Nakamurake Old House)」 NEXT「⑥ パークサイド(Park Side)」 運賃 100円 以下の方は無料でご利用いただけます。 運転免許返納者・未就学児(保護者同伴のみ) 因みに ① イオンモール沖縄ライカム ② 中央公民館 ③ 北中城中学校前 ④ 中城城跡(世界遺産) ⑤ 中村家住宅 ⑥ パークサイド ⑦ 北中城村役場前 ⑧ あやかりの杜 ⑨ ホテル コスタビスタ沖縄 を循環するようだ。  国指定重要文化財「中村家住宅」駐車場へ。  駐車場に立っていた「北中城村案内マップ」 北中城村(きたなかぐすくそん) 沖縄県中頭郡の村。日本で最も人口密度が高い村である。また中頭郡読谷村、茨城県那珂郡東海 村、中頭郡中城村、福島県西白河郡西郷村に次ぎ、全国で5番目に人口の多い村である。 総人口:18,143人(推定人口、2022年10月1日)、人口密度:1,572人/k㎡。 村の木:リュウキュウコクタン、村の花:ラン、村の花木:ブーゲンビレア。  北中城村の主な観光地 世界遺産 中城城跡 2000年12月に世界遺産に登録された中城城跡。4,300坪の広い敷地にそびえる城(グスク) の保存状態は世界遺産の5つのグスクの中で最もよく、曲線の美しさは雅な城と呼ばれて います。中城城は「石積みの博物館」とも呼ばれ「野面積み」「布積み」「相方積み」と いった3つの代表的な石積みを見ることができます。 歴史ガイドの話を聞きながら散策すると昔の人の知恵や工夫に驚くとともに、教科書や本 でしか知らなかった歴史上の人物たちが身近に感じられる気がします。 中村家住宅 中村家住宅は沖終本島中部の豪農の屋敷跡で、国指定第要文化財に指定されています。 屋数地内には高倉や畜舎、井戸などが備えられておリ、当時の上層農家の生活を知ること トラベルポート きたポができます。 北中城村の地域としての魅力、村民の魅力など地域に根ざした情報を集約、発信する観光 案内所です。全国に、「北中城村」を知ってもらい、北中城ファンを拡大してます。 あやかりの杜 図書館を中心とした生涯学習を支援する複合型施設です。野外キャンプ、体験学習など、 世界中の皆さんに交流の場としてご利用頂けます。  中村家住宅 所在地:沖縄県中頭郡北中城村大城106 中村家住宅は戦前の沖縄の住居建築の特色を全て備えている建物です。 沖縄本島内では、第二次世界大戦の沖縄戦を経てこのように屋敷構えがそっくり残っている例 は極めて珍しく、当時の上層農家の生活を知る上にも貴重な遺構であるとのことで、1956年 (昭和31年)に琉球政府から、1972年(昭和47年)復帰と同時に日本政府によって国の重要文化財 に指定されました。  入口に建つ「国指定重要文化財 中村家住宅」。 中村家の先祖である賀氏(がうじ)は、護佐丸(中城城主)が読谷(本島中部)から 城を中城に移した際に、築城の師としてこの地に移り住んだと伝えられている。 古い沖縄の民家の建築様式で、人々の生活の様子がしのばれるのであったが。  足もとには「大城公民館、多目的広場(彫刻広場)の石碑。  ヒンプン(顔隠し堀) この堀は門の内外との仕切りで、外から直接母屋が見通せないようにした目隠しの役割をして います。中国の「屏風門・ビンフォンメン」が沖縄化したものです。(その昔、沖縄ではヒン プンを挟んで男性は右側から出入りし、女性は台所へ直通するためその左側を使用していたと いいます。  旅友が進んだので後を追ったが、係員の方が現れ「今日は休館日ですので」と言われ引き返す。 入り口に掲げられていた案内板。 休館日:水曜日、木曜日 開館日:月、火、金、土、日 9:00 ~ 17:00 (最終入場 16:40)  休館日であったので写真はネットから。 中村家は約280年の歴史をもつ民家。約1,500平方mの敷地にシーサーをのせた赤瓦屋根の母屋、 高倉、豚舎など5棟が建っている。中村家は当時の豪農だった。 柱は、琉球王府時代に首里(古都)の士族の家屋を移したと伝えられています。柱の材質はすべて、 当時の農民には使用を許されていなかったチャーギ(イヌマキ)、イーク(モッコク)が使われてい ます。屋根は本瓦ぶき(明治中頃まで竹茅葺)、漆喰塗りで、屋根の上に魔除けのシーサー(獅子) をおいています。  14:02 中村家住宅を後にし約1キロ程にある「護佐丸公之御墓」へ向かう。 県道146号線を進み左折して坂を下る。 右側の眼下に見えたのが「沖縄電力(株) 吉の浦火力発電所」のタンクが2基。  県道146号線からこの坂を下ってきた。駐車場がないので道路脇へ車を停める。 道路脇に、「護佐丸公之御墓」の石碑が建つ。  護佐丸公之御墓 所在地:沖縄県中頭郡中城村泊886  裏面には「五百五十年記念 平成十九年十一月建立」と刻まれていた。  道路から林の中の階段を上った。  石段を上ると正面に「護佐丸公之御墓」 中城城跡近くの台グスクと呼ばれる丘の麓にあった。1458年勝連按司「阿麻和利」を総大将と する王府に攻められた護佐丸一族党が、三男盛親を残し中城城で無念の死をとげた。謀反の疑 いも晴れ1686年にその子孫毛氏豊見城家八代目盛定によって、王府から拝領した土地に建てら れたものである。  沖縄で最も古い亀甲墓といわれる、英雄「護佐丸公」の墓で、中城湾を見下ろす高台にある。  石柱には「毛國鼎護佐丸之墓」。 護佐丸(生年不詳-1458年)」は恩納村出身の15世紀に活躍した琉球王国(中山)の按司。 大和名は中城按司護佐丸盛春(なかぐすくあじごさまるせいしゅん)、唐名は毛国鼎(も うこくてい)。1422年、第一尚氏王統の第2代国王となった「尚巴志」は二男「尚忠」 を北山監守に任じ、「護佐丸」を読谷村の「座喜味城」に移して北山の統治体制を堅固 にした。その後「護佐丸」は「座喜味城」に18年間居城し、中国や東南アジアとの海 外交易で黎明期の第一尚氏王統の安定を経済的にも支えたのだと。  右側から。  墓がある高台からは中城湾が見えるとあったが樹木が生い茂り見えなかった。  14:10 墓から階段を降り、中城湾を望む。  以降は、平成27年(2015)6月18日(木)に登城した時の写真です。 ブログにアップしておりませんでしたので今回アップさせていただきます。 中城城の城壁を見上げる。  世界遺産 琉球王国のグスク及び関連遺産群「中城城跡」 日本100名城の99番目に認定されている。この時スタンプを頂いた。 所在地:沖縄県中頭郡北中城村大城503  当日ガイドをして頂いた方から説明を聞く。 2000年12月に世界遺産に登録された中城城跡。4,300坪の広い敷地にそびえる城(グスク)の 保存状態は世界遺産の5つのグスクの中で最もよく、曲線の美しさは雅な城と呼ばれています。 中城城は「石積みの博物館」とも呼ばれ「野面積み」「布積み」「相方積み」といった3つの 代表的な石積みを見ることができます と。  中城城跡概略図 この後、裏門から入り城内を散策した。  護佐丸が増築したとされるこの郭は、曲線の美しさと技法の高さが琉球のグスクの最高美と 称賛されているのだ。  北東に向かって建てられた裏門。  曲線美が美しい城壁。  琉球石灰岩を使った城壁は、完全に近い形で残された貴重な遺跡である。  野面積み、布積み、相方積みといった3つの代表的な石積みを見ることができる。  二の郭へ向かう。  中城城跡で最も眺めの良い場所といわれる二の郭。  中央に一の郭への入り口門。  一の郭への入り口門。  正 門 南西に向けられて建てられた正門(やぐら門)。門を挟むように両側に石垣がせり出している。 また、正門の近くには城壁の一部を取り除いた部分があるが、これは第二次世界大戦当時、日 本軍が防空壕を作ろうと工事を始めたが、石垣の構造がとても堅固で作業が難航したため、諦 めて撤退したとされている。  ー 続く ー お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2022.11.13 03:00:07

コメント(0) | コメントを書く

[沖縄旅行] カテゴリの最新記事

|