|

|

|

カテゴリ:国内旅行

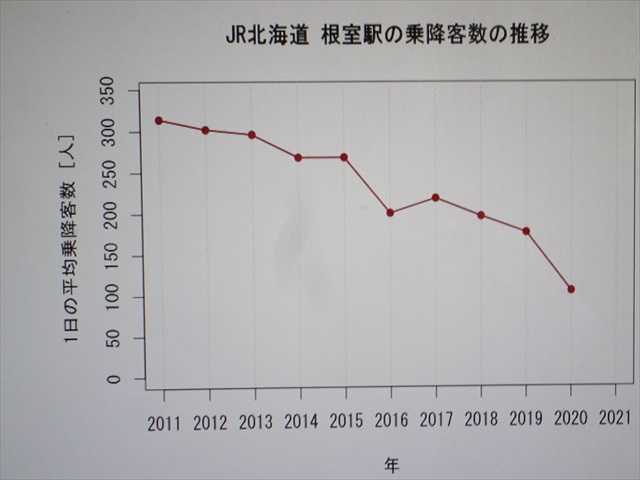

北太平洋シーサイドライン(道道142号線)を根室へ向けて進む。 2015年7月8日(水) 11:30 初田牛駅(現在は廃止されている)から道道142号線を進み右折して道道1123号線(落石湾線)へ。 落石湾線を進み左側下に落石湾を見下ろす。 湾には落石港西防波堤灯台、右側に落石港東防波堤灯台。後方は落石岬の高台。  東西の落石港防波堤灯台をズームアップ。 右後方の半島の先端には奇岩の眼鏡岩。  11:35 落石岬入口駐車場脇に立っていた案内板。 案内板には「落石岬 (徒歩25分) → 」と、往復約1時間になるので先を急ぐのでスルーした。  スルーしたので以下2枚の写真はネットより 落石岬は太平洋に突き出た根室十景の一つ。散策道を歩けば、自生の南限地として国の天然記 念物に指定されている「サカイツツジ」(見頃は6月上旬) に出会える。また、一帯にはアカエ ゾマツの純林が広がり、湿地には花々が咲くと。 ここからは木道を進む。  落石岬灯台 根室市にある根室半島の付け根の太平洋側に位置する落石岬の先端に立つ大型灯台。 塔型のコンクリート造りで、白地に赤横帯が1本入った、独特の外観をし、1998年に「日本の 灯台50選」にも選定された。 歴史 ・1890年(明治23年)10月15日 設置・発点灯。当初は落石埼灯台と呼ばれていた。 ・1952年(昭和27年) 現在の建物に改築。 ・1965年(昭和40年) 3月 自動霧探知装置(バックスキャッター式)を採用。 ・1966年(昭和41年) 現在の「落石岬灯台」に改称。  落石港を見下ろす。 1981年(昭和56年)年に放送されたフジテレビの連続ドラマ『北の国から』の特番として続編が つくられ2002年(平成14年)まで21年間も続いた。 その特番ドラマの場面として、『北の国から'95秘密』『 北の国から'98時代』が根室市のここ 落石地区(浜松・西落石)で撮影された。すでに残っているセットなどはほとんどないが、’95秘 密で「蛍が勤務した診療所」として使われた民家が今も残っていると。  途中、道道142号線(根室浜中釧路線)沿いに数基の風車が建っていた。 ネットで調べると風車はCEF (クリーンエナジーファクトリー) ㈱が経営する風力発電設備。  テーブル形状の高台をズームアップ。 近くに昆布盛漁港があり、沖合には野生馬が生息する無人島として有名なユルリ島とモユルリ島 がある。漁港付近の高台から双眼鏡などで野生馬の姿を確認できるようだが。  12:05 花咲灯台車石 所在地:北海道根室市花咲港 花咲ガニの産地として知られる花咲港の花咲岬突端に建つ赤と白に塗られた四角形の灯台。 周辺は、公園として整備され、太平洋を望む風光明媚の地。また、「日本の灯台50選」にも選ば れている。また、花咲灯台のすぐ下には、放射状節理構造の玄武岩で車輪を想像させる形をした 奇岩、根室車石がある。 沖合いには野生馬が生息する無人島として有名なユルリ島とモユルリ島が重なる。右側は花咲湾 の防波堤。駐車場に車を停め花咲灯台へ下る。  花咲灯台の歴史。 ・1890年(明治23年)11月1日 初点灯。落石岬灯台に続いて点灯したようだ。 ・1951年(昭和26年)6月15日 現在の建物に改築。 ・1952年(昭和27年)8月 霧信号所の鳴笛を開始。 ・2011年(平成23年) 3月31日 霧信号所廃止。  花咲灯台も赤と白に塗られているので近くの落石岬灯台に似ている。 沖合いにはユルリ島とモユルリ島が重なる。  花咲灯台の西側の海岸線は緑が広がる。  釣り場にもなっているのであろうが釣り人は・・・。  海岸線をズームアップすると昆布が浮遊していた。  時間があればのんびりしたいが。  海岸線から花咲灯台を見上げる。 赤と白で塗装されたコントラストカラーと四角いフォルムが特徴であると。  塗装修復されたのか綺麗であった。  花咲漁港の石積みの防波堤。 遠く半島の先端にはCEF㈱が経営する先程の風車が確認できた。  花咲港に防波堤が二本。奥には花咲港西外防波堤東灯台が建つ。 灯台からは西側に日本有数の漁獲高を誇る花咲港、南側には太平洋を一望することができる。 花咲港は春から夏にかけてサケ・マス漁船、夏から秋にかけてはサンマ漁船が入出港し、活気 溢れる漁港の姿を見られるのだが、近年は温暖化で不漁の報道が多い。  岩場への木製の遊歩道。  花咲灯台からの遊歩道を下ると根室車石がある。  ■ 根室車石 「根室車石」は放射状節理の構造をしたアルカリ粗粒玄武岩で、球状の岩体をしており、 その奇観と大きさは世界でも類を見ないことから、国の天然記念物に指定されています。 砂岩および頁岩を主とする海成白亜紀層の沈積中、あるいはその直後に、地層間に整合的 に岩床として迸入し、あるいは海底に溶岩流として噴出したものです。 今から約6500万年程前に深海底の割れ目から流れ出た熔岩は海底に厚く積もった泥や細か い砂の中に押し入り、または溶岩流として海底に流れ出て、急激に冷やされて、ちぎれ押し 合い、枕状、俵状、楕円体状または円柱状となって固結し、枕状溶岩(Pillow Lava)となり、 その枕状体の周辺からさらに冷やされたため、中心に向かう放射状の柱状節理ができたと 考えられています。 この背面では直径7.5メートルにも及ぶ車石がみられ、また足もと付近には直径1~3メート ルの車石が数多く見受けられ、個々の枕状体の形成に働いた力が独特の表面構造を作ってい るのが観察できます。これら車石がつくり上げた独特な奇観は私達が暮らす地球の生い立ち を身近に感じさせてくれます。  根室車石 根室車石は直径6mにもおよぶ独特の形状のこの石は、世界的にも珍しく国の天然記念物に指定 されてます。周辺には規模の小さな車石が点在。地球の不思議を感じさせてくれますと。  岩肌に押し寄せる水も綺麗だ。  お椀状に残ったこの車石は世界的にも珍しく国の天然記念物に指定されている。  ズームアップ。  遊歩道脇に咲いていたのは湘南海岸でも見かける「ハマエンドウ (マメ科)」だが。  12:30 沖合には野生馬が生息する無人島として有名なモユルリ島(左)とユルリ島(右)。 左方向には根室半島が確認できた。 約25分の散策で、ここから約7キロにある次の目的地根室駅へ向かった。  13:00 JR根室駅 所在地:北海道根室市光和町2丁目 1967年(昭和42年)4月30日(日)以来の根室駅である。 今回は車で訪れたが、前回の半世紀前は列車で訪れ、札幌駅8時40分発の特急おおぞらで釧路 駅着。釧路駅から急行ノサップ号に乗り換え、根室駅到着は17時39分と実に札幌から約9時間 を要したのだ (現在のような新線がなく滝川経由)。この時は、根室市内の旅館へ宿泊したよう だが残念ながら記録・記憶が無く?。 駅前にはタクシーが待機していた。  1967年(昭和42年)に使用した国鉄の均一周遊券。 有効期間21日、2等利用で\10,300 。上野から列車で北海道への二人旅であった。  JR北海道 根室駅の乗降客数の推移 車社会の現在では乗降客数は減る一方で鉄道の存続が深刻な問題である。 現在では、1日の乗降客数は100人ぐらいに減少しているのでは。 訪れた2015年の乗降客数は268人/日であったようだ。資料はネットより。  根室駅の概要 根室本線は、北海道滝川市の滝川駅から帯広市および釧路市を経て根室市の根室駅を結ぶ北海 道旅客鉄道の鉄道路線である。このうち、釧路駅 - 根室駅間には「花咲線」の愛称が付けられ ている。路線距離は443.8km。 かつては日本最東端の駅だったが、1929年(昭和4年)~1959年(昭和34年)には根室拓殖鉄道 の歯舞駅に、1961年(昭和36年)以後は新設された東根室駅にその座を譲っている。有人駅・ 終端駅としては当駅が日本最東端に該当すると。  駅舎の壁面に、「ねむろ NEMURO 朝日に一番近い街!」と。 根室市は、 北海道本島の最東端で、東西に70km、南北に10 km、東西に細長く太平洋に突き出た根室半島 の全域と、半島の付け根辺り、北方領土の歯舞群島を市域とし、日本の主要都市の中でもっとも 北方領土に近い都市である。根室半島の太平洋沖合約3kmにユルリ島・モユルリ島がある。 さんま水揚げ日本一で豊かな自然に恵まれた野鳥の宝庫でもある水産・味覚観光都市ですと。 だが、最近のサンマ漁獲量減少で深刻な問題になっている。 人 口:23,144人 (2023年7月31日) 市の木:千島桜 市の花:ユキワリコザク 市の鳥:ハクチョウ  根室駅列車時刻表 列車の本数は1日8本で釧路までの所要時間は、約2時間20分を要する。 Googleマップで調べると車で122km/2時間2分。  駅の構造 単式ホーム1面1線を持つプレハブ構造の地上駅。ホームの北側に接して平屋の駅舎がある。 構内の南側にはホームのない副本線が1線引かれており、機回しが可能であると。 える(前方から後方へ移動させる)作業のことである。 線路は東方向(左)へ進み南下、東根室駅へと向かう。  13:05 根室駅から今回の旅の目的である日本100名城の「根室半島チャシ跡群」へ向かう。 カーナビの案内で道道35号線(根室半島線)を東へ向かう。 天気が良く車窓左側には北方四島のひとつ「国後島」が見えていた。  道道35号線には大型トラクターが走っていた。  ノツカマップウィンドパワー風力発電所 所在地:北海道根室市牧の内  13:35 道道35号線(根室半島線)沿いに「ヲンネモトチャシ跡」の案内板を見つける。 根室半島チャシ跡群は、根室駅から納沙布岬の海岸台地上に造られたアイヌの城砦である。 道道35号線から入った無料駐車場に車を停め散策。  左に「国指定史跡 根室半島チャシ跡群 → 」 右に「温根元野鳥観察舎 Onnemoto hide (温根元ハイド) → 」 ヲンネモトチャシ跡 北海道には約500のチャシが存在し、その多くは道央から道東にかけて分布する。根室市内には 32か所のチャシ跡が確認されており、そのうち24か所が国指定史跡に指定されている。  No.1 根室半島チャシ跡群 所在地:北海道根室市温根元 チヤシは、砦や柵囲いを意味するアイヌ語である。丘陵や海岸に面した断崖上に自然地形を生か して堀、土塁、盛土で形成された単純構造のものが多い。戦いのための城砦だけでなく、祭祀、 集会、見張り場としても利用されたようである。 左奥の小屋は「温根元野鳥観察舎」。  日本100名城「根室半島チャシ跡群」のスタンプを根室駅前の観光案内所で頂いた。  国指定史跡 根室半島チャシ跡群 ヲンネモトチャシ跡 チャシ跡は、アイヌ文化期(13~19世紀)の砦跡とされていますが、チャシ跡の構造は18世紀こ ろまでとされています。砦のほかにも見張場、聖地、祭祀場などの使われ方をしたようで、その 規模や形状は様々です。 北海道には500ヶ所以上のチャシ跡が確認されています。特に、道東地方はチャシ跡の分布密 度が高く、根室市内にはチャシ跡が32ヶ所現存しています。そのほとんどが、オホーツク海を 臨む海岸段丘上に作られています。根室半島のチャシ跡群は保存状態が良好なこと、分布密度 が高いこと、寛政元年(1789)の和人のアイヌ民族に対する非道が発端の「クナシリ・メナシの 戦い」と関連性が高いことから、根室半島に分布する24ヶ所が「根室半島チャシ跡群」として 昭和58年に国指定史跡となっています。 ヲンネモトチャシ跡は、温根元湾の西岸に突出した岬の上に盛土を行い、壕で区画し、盛土頂 上に平坦面を2ヶ所作り出しています。温根元漁港から側面を見ると「お供え餅」のように見え、 形の良好なチャシ跡として知られています。 近くには、長さ12mのオホーツク文化期の大きな竪穴もあり、古くからこの湾が利用されてき ました。チャシ跡からは、歯舞群島や国後島が指呼の位置に臨め、交易品として貴重なラッコ の毛皮入手などのために、海を越えていた根室地方のアイヌの生業領域の広さを実感できます。 根室市教育委員会  ヲンネモトチャシ跡周辺地形図 現在地は黄色の丸。  ヲンネモトチャシ跡から北東方向を望むと遠く知床半島の羅臼岳が見えた。  知床半島をズームアップ。  国後島をズームアップ。  13:40 東方向を望むと、「望郷の塔 (通称オーロラ・タワー)」。 1987年(昭和62年)に落成式が行われ、2020年1月1日以降新型コロナの関係で休館中とのこと。 塔の高さは96メートル。  落石岬入口からヲンネモトチャシ跡&納沙布岬までのルート (Googleマップより)。 Googleマップは走行距離:52.2km、所要時間:直通で1時間11分。  ー 続く ー お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2023.09.12 03:00:09

コメント(0) | コメントを書く

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|