|

|

|

カテゴリ:音楽

もうひと月ほど前になりますが、藤原一弘さんがMCを務めた朝古楽でフォルクレ親子が取り上げられました(このブログでも紹介)。その際に、レオンハルトやラヌーといったベテランのハープシコード奏者たちに混じって最後の方でオンエアされたのがジュスタン・テイラーの演奏でした。彼の名前は亭主もだいぶ前から耳にしていたのですが(既に何度か来日演奏会の案内も目にした記憶あり)、実際に演奏を耳にしたのはこの時が初めてで、そのゴージャスなサウンドに大いに引き込まれることに。

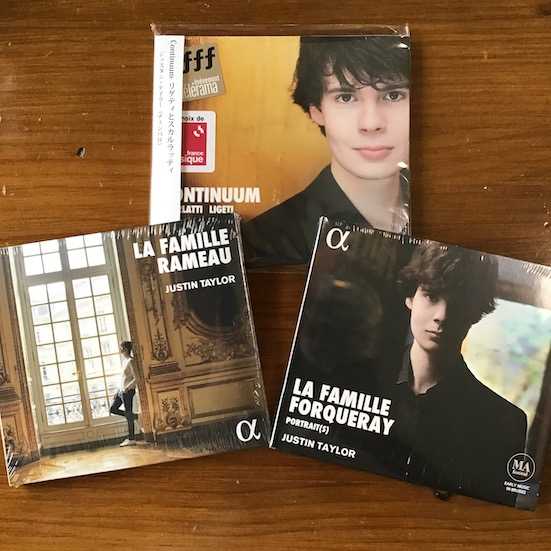

そこで、これを機に彼の録音をまとめて聴いてみようと思い立ち、気になっていたものも含め3枚をネットで注文していたところ、ようやくこの週末に届きました。  改めて調べてみると、テイラーは1992年生まれ、あのジャン・ロンドー(1991年生まれ)と一歳しか違わない若手です。(ロンドーはあのむさ苦しい雰囲気もあって実際よりも年嵩に見えることもあり、童顔のテイラーが彼とほとんど同い歳というのにはびっくり。)ブリュージュ国際古楽コンクールのハープシコード部門で優勝したのが2015年、23歳の時ということで、こちらもロンドーと似たような経歴です(ロンドーが優勝したのは2012年)。 ちなみに、コンクール優勝の翌年ににアルファ・レーベルからリリースしたのが前述のフォルクレのCDで、これがいわばデビュー盤だった模様。(今回の3枚セットで最も待たされたのがこれで、少量多品種生産のCD市場では発売から7年も経つと流通しずらくなるということかも。) とはいえ、こうして3枚を手にするや否や、やはり亭主にとってどうしても気になるのがドメニコ・スカルラッティの音盤です。しかもこの音盤、単なるスカルラッティのソナタ集ではなく、今年生誕100年となるジェルジュ・リゲティ(1923-2006)の作品と組み合わせとなっていて、何とも曰くあり気です。(なお、このアルバムが録音されたのは2017年暮れ、発売も2018年ということで、リゲティの記念の年とは何の関係もなかったことを考えれば、この選曲がセールスなどは抜きにしたジュスタン君の好みの現れと捉えるべきと思われます。)というわけで、まずはこれを拝聴することに。  アルバムの構成は、まずドメニコのソナタが3曲続き(テンポが急・緩・急となるニ短調 K141、ニ短調 K32、ハ短調 K115の組み合わせ)、次いでリゲティの「ハンガリー風パッサカリア」(1978)が奏されます。ソナタの方はどれも強烈にスペインを想起させる舞曲で、ハンガリーの民族音楽を意識した(?)曲と対比させたのかも。リゲティの曲は「パッサカリア」というだけあって、鐘の音のように鳴り響くオスティナートバスがとても印象的です。途中からは上声部にディミニューションのような高速の装飾音も現れるなど、バロック以前の音楽語法を用いながらプロコフィエフのような斬新な響きを出しています。 続いて、またも急・緩・急のソナタ3曲(ニ短調 K18、イ長調 K208、イ短調 K175)を置いて登場するのがリゲティの「ハンガリアン・ロック(シャコンヌ)」(1978)という作品。これが実に面白い曲で、ロックミュージックのようなリズムで始まる低声部ではリュートストップが効果的に用いられており、あたかもベースギターのように格好よく響きます。これをバロック音楽のオスティナート・バスと見立てれば「シャコンヌ」という副題も合点がいくというところ。直前のK.175はスカルラッティのソナタの中でも「ヘビメタ」として知られており、ここはまさにロックなセッションです。 次に来るのは5曲のソナタで、真ん中にある緩徐なK.213を挟んで、前後に2曲ずつ高速な舞曲が配置される、という構成になっています(ニ長調 K492、ロ短調 K27、ソナタ ニ短調 K213、ソナタ ヘ短調 K239、ソナタ ヘ短調 K519)。 その後に来るのが本アルバムのタイトルにもなっている リゲティの「コンティヌム」(1968)。冒頭に昔のダイヤル式電話の呼び鈴のような繰り返し音が鳴り響き、これがしばらく続きます。何かと思いながら聴いていると、そのような繰り返しが徐々に音を変化させながら続いていきます。「コンティヌム=連続」という表題は、まさにこういう響きの連続を表していることが分かります。これは当時流行っていた(?)「トーン・クラスター」と呼ばれる作曲技法に基づいた曲のようです。(ネットを検索すると、アルファ・レーベルが出している「コンティヌム」のプロモーション動画が落ちており、こちらもなかなかの出来栄えです。) そして最後はカンタービレであるソナタ ヘ短調 K481でアルバム全体が締めくくられます。 なお、以前にも武満徹の「夢見る雨」を聴きながら思いましたが、ハープシコードは音の減衰が比較的速く、不協和音に対しても相性がよいという点で現代音楽に向いている楽器だと感じられます。スカルラッティのアッチアッカトゥーラもまさにそのような不協和音で、聴いていると時に背中を掻きむしられるようにゾクゾクしますが、今回のリゲティ作品もそれに通じるものがあります。 ちなみに、リゲティのハープシコードのための作品はこの3曲のみですが、これらはそれなりに有名らしく、結構取り上げられる機会があるようです(先月のトッパンホールでの演奏会など)。 最後に、ジュスタン君の演奏するスカルラッティ、他に音源がないかとネットサーフィンをしていたところ、何と1時間以上にわたってスカルラッティのソナタばかりを弾いた演奏会(2018年)のライブ動画をユーチューブ上で発見! こちらも聴き応え(見応え)十分なので、以下にリンクを置いておきます。 https://youtu.be/jSawqW8WqHY  お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2023年06月25日 21時04分34秒

コメント(0) | コメントを書く

[音楽] カテゴリの最新記事

|