|

|

|

カテゴリ:音楽

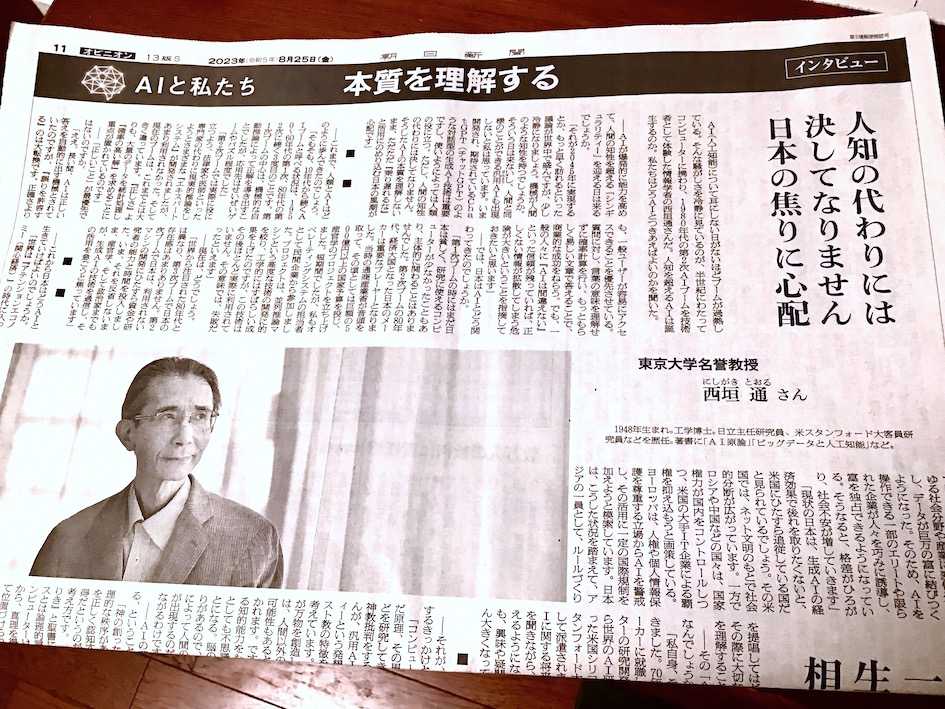

一昨日(8/25)のA新聞で、人工知能(AI)の専門家である西垣通さんのインタビュー記事が出ていました。題して「AIと私たちー本質を理解する」。記事冒頭の見出しには「人知の代わりには決してなりません/日本の焦りに心配」とあります。見出しの前半については、記事の初めの方で「機械が人間のような知性を持つでしょうか。そういう日は来ないし、人間と同様のことができる汎用AIも出現しないと私は思っています」ときっぱり。

20世紀以降、電子式のコンピューターが発明されて以来、これまでに3度のAI研究ブームがあったことは亭主もこのブログで紹介しましたが、西垣氏は中でも1980年代の第2次ブームで日立の研究員として関わったとか。専門家だけあって、昨今の生成系AIとそれを取り巻く世情についていろいろと興味深い指摘をされています。 例えば、これまでのAIは「正しさ」が重要だったのに対し、生成系AIは「確率が高い解」を求めることに重点が置かれています。これは生成系AIがひたすら確率に基づいて「予想」しているだけであることからも自明ですが、必然的に「有限の確率で起きる誤りを許容する」ということを意味し、従来のAIに期待されていたことから大転換している、というわけです(確かに…)。 そのような状況の下、第2次ブームではこの分野でまだ存在感があった日本が、生成系AIを中心にした第3次ブームでは、その本質もよく理解しないまま黒船来航の如く右往左往するばかりのように見えることが心配だとか(これも然り…)。 さらに、AIが爆発的に能力を高めて、2045年ごろには人間の知性を超える「シンギュラリティー」を迎える、といった議論が、ユダヤ・キリスト教に特有の一神教的な考え方を背景にしている、と指摘。これを亭主なりに敷衍すれば、彼ら西洋文明の世界(もしかするとイスラム世界も?)では、ヒトを超えた存在(超越的な実在)を信じ、それを何か身近な実体に見出したいという願望に支配されている、ということかも知れません。いずれの指摘もごもっともで、亭主も深く同感するところです。 ところで、やはり数日前のテレビ東京のニュースで、日本のスタートアップが開発した音楽生成AI「SOUNDORAW(サウンドロー)」が作った楽曲に、メジャーアーティスト(ラッパー)が歌を付けた作品がワーナーミュージックからリリースされた、という話題が紹介されていました。 ニュースサイトによると、SOUNDORAWは直感的な操作で著作権フリーのBGMが作成できる作曲AIサービスだそうで、まず曲のジャンル、ムードを決めて(例えば、ジャンルは「ロック」で「幸せ」で「希望に満ちた」ムードの曲)リクエストすると15の候補曲が生成されるとか。曲の長さは自由自在に変更可能で、メロディー・和音・ベース・ドラムの4パートに強弱をつける調整も簡単にできるそうです。 このような音楽生成AI、ネット上で調べてみると、グーグルのMusicLMなど既に片手の指に余る数のアプリが提供されています。そこで、それぞれのウェブサイトを端から眺めてみると、いわゆるクラシック音楽系統のジャンルは全く相手にされていないらしいことが判明。 その理由を考えるに、クラシック音楽は作曲家と演奏家の完全分業体制が確立しており、聴衆の目の前にいるのは基本的に演奏が専業の音楽家です。聴衆(「みんなの教養」としてクラシック音楽に馴染んだ世代の人達)が彼らに期待するのは、過去の大作曲家の音楽(=正典)の演奏であり、AIが作った「バッハもどき」や「ベートーヴェンもどき」の音楽を聴かされても、よくて「音楽の冗談」、下手をすれば「まがい物」程度にしか感じないでしょう。要するに、そんな需要がない、と言うわけです。 一方、他のジャンルでは作曲家兼演奏家が自前の音楽を聴衆に奏でます。そこでは聴衆は、これまでにない感情や感覚を喚起する新しい音楽を求めており、音楽の良し悪しに比べればAIが作ったかどうかなどはどうでもよいことだと思われます。 また、SOUNDORAWの使われ方をみる限り、音楽生成AIはChat-GPTと同じくAIというよりはIA(インテリジェント・アシスタント)で、生成する楽曲のレベルは結局のところ使う人間次第であることも容易に見て取れます。(その意味で、最終作品のクレジットはやはりAIを使って作曲した人に付与されるべきと思われます。) さて、こうなってくると、現状の演奏家中心のクラシック音楽界は、音楽生成系AIのご利益をまったく受けられないまま置いてけぼりを喰うことになりそう。 それに比べれば、古楽の世界では「古楽の終焉」の著者ブルース・ヘインズが「スタイルの模倣」による現代の新作の可能性に言及するなど、はるかに柔軟な対応が期待できそうです。聴衆も、自己模倣の天才のようなヴィヴァルディに大喝采を送る度量がありますから、ビジネスとしても有望かも。  お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2023年08月27日 21時59分06秒

コメント(0) | コメントを書く

[音楽] カテゴリの最新記事

|