|

|

|

カテゴリ:神社・仏閣

朝雨が上がったので、群馬県高崎市八幡町にある上野國一社八幡宮(こうずけのくにいっしゃはちまんぐう)へ。現在は一般的に八幡八幡宮(やわたはちまんぐう)と呼ばれています。自宅から13kmの距離です。近くにありながら、初めて訪れます。2回に分けてお届けです。撮影機材は、LUMIX DC-GX7 Mk3 + 30mm D1.4 DC DN。

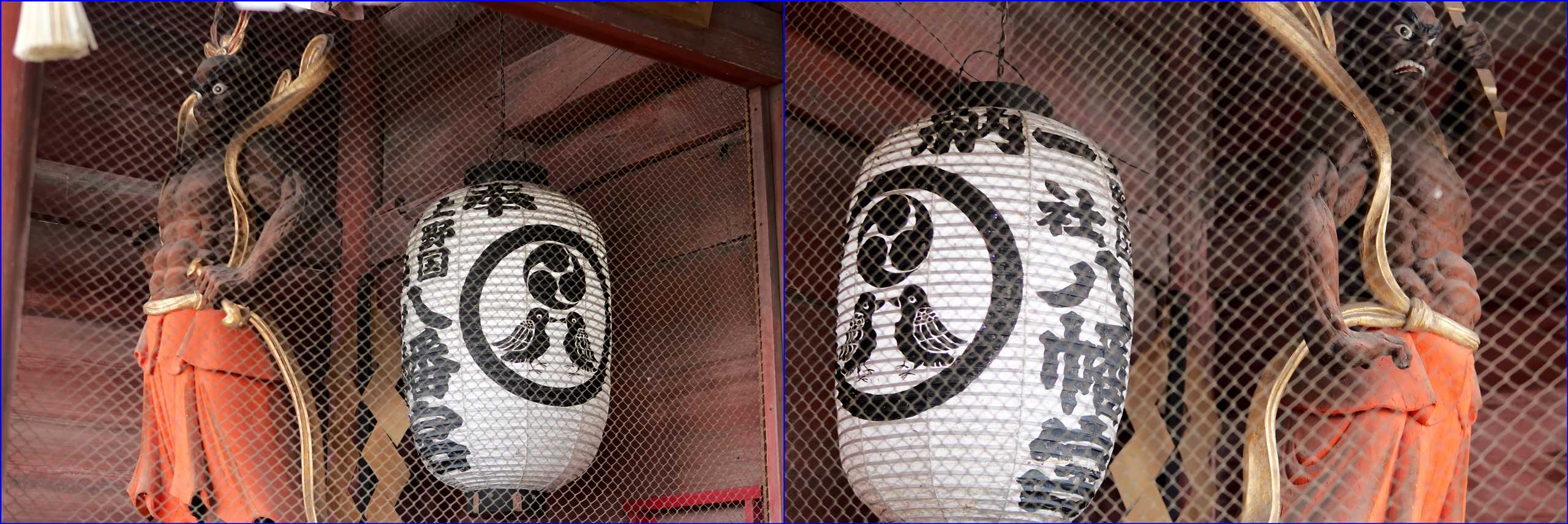

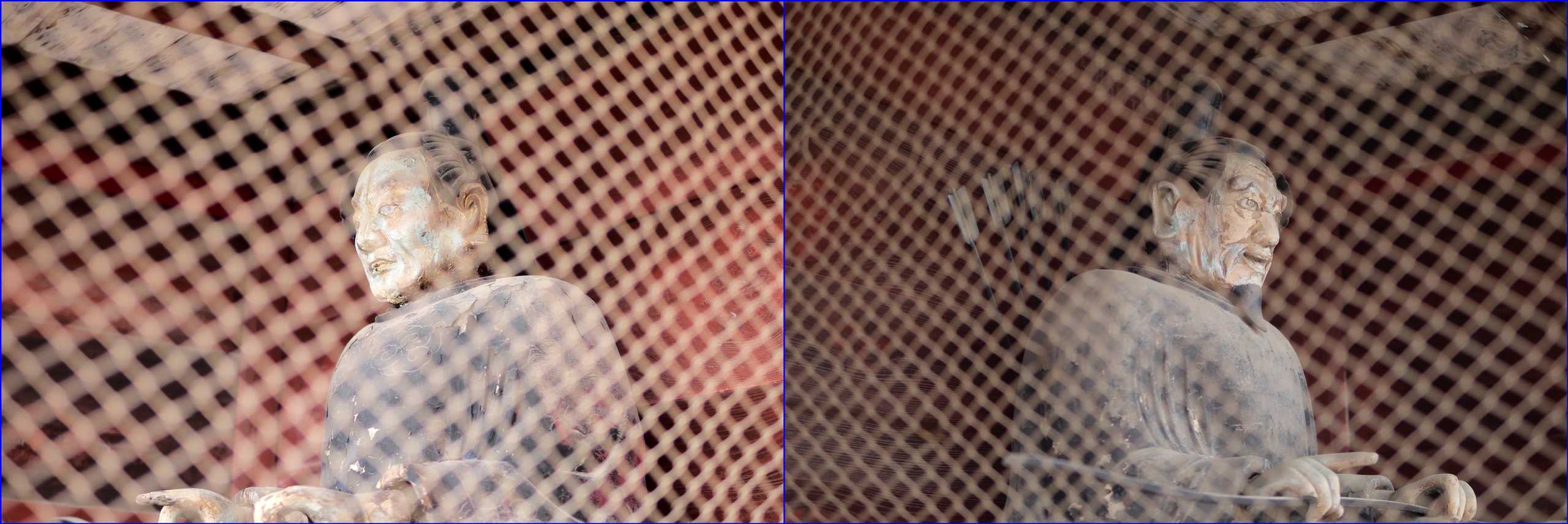

⇒随神門近くに自転車を停めて。 上野國一社八幡宮は、元々は碓氷八幡宮と呼ばれていたと言われます。神仏習合の名残を感じる、高台に鎮座している神社です。  ⇒国道18号沿いに、参道に入る大きな鳥居があります。これは日頃よく見る光景。  ⇒参道を進むと神門、左の高いところに鐘楼。  ⇒神門の左右に仁王像。神仏習合の時代は仁王門でした。現在もその名残で仁王像が並んでいます。  ⇒仁王像の隣に、社紋である向かい合う鳩が描かれた大きな提灯があります。  ⇒階段を登ると、一の鳥居。その先に随神門。  ⇒随神門。左脇に布袋様の像。  ⇒随神門には神像が左右に並んでいます。  ⇒随神門から南の参道を望みます。ここが高台にあることがわかります。  ⇒随神門をくぐった左手に手水舎。足元には弁財天様の像。  ⇒境内右に神楽殿。現在の御神楽は宝暦4年(1754年)、京都神祇官領に出願して再興され、能形式を取り入れた古式ゆかしいもので、平成元年3月高崎市の重要無形民族文化財第一号に指定されています。  ⇒随神門をくぐった先、手水舎の奥に鐘楼。  ⇒拝殿前に唐銅灯篭。東西一対の燈籠は、高崎田町出身で、横浜弁天通において糸繭商を営み、日本有数の大商人となった野澤屋惣兵衛が大願主となって、幕末の慶応元(1865)年より開始した八幡八幡宮の大修復事業の記念物として、金三百両をもって作成し、慶応三(1867)年に奉納されたものです。市の指定重要文化財となっています。  ⇒拝殿。決して広くない境内なので、斜めから撮らないと拝殿の全体が入りません。  ⇒拝殿の龍の海老虹梁。鱗がリアルです。 (上野國一社八幡宮 後編へつづく) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

Aug 28, 2022 05:19:35 PM

コメント(0) | コメントを書く

[神社・仏閣] カテゴリの最新記事

|