|

|

|

カテゴリ:国内旅行

「具志堅ビーチ」を後にして国道505号に入り東に進むと「今帰仁城跡」案内板が現れた。

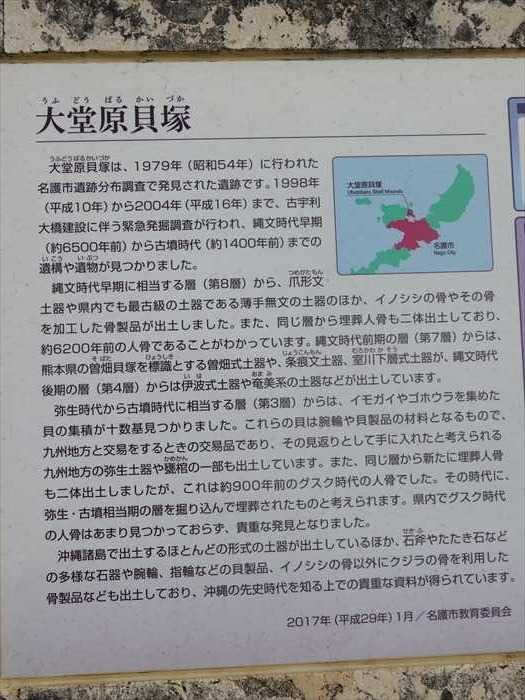

日本百名城の「今帰仁城跡」👈リンク は2011年3月に既に訪ねているのである。  交差点には世界遺産「今帰仁城跡(なきじんじょうあと)」の美しい曲線美の石垣の光景が 大きな看板となって歓迎していた。  道路脇の建物の壁にはユニークな絵が。  「ちむどんどん」、「ないくるないさぁ」の文字の書かれた絵が。 「ちむどんどん」とは、沖縄方言で「胸がわくわくする気持ち」を表す。 「ないくるないさぁ」は、「挫けずに正しい道を歩むべく努力すれば、いつか良い日が来る」 と いう意味。  「ウッパマビーチ」はのんびりしたい人におすすめの本部(もとぶ)半島北部、 今帰仁村の天然度の高いビーチ。 ウッパマとは方言で「大きな浜」の意味で、その名のとおり広々とした浜が続いていると。  「なきじん 美人多し わき見 注意」と道路標語になっているくらい 美人が多い地域なのだ!? と。  「伝説の美女 なきじんうかみ」。 今帰仁村商工会ホームページで によると、 「今からおよそ七百年程前の中北山時代の頃、今帰仁城の南側に志慶真村(しげまむら)という 集落がありました。この「しげま村」に、乙樽(ウトゥダル)という絶世の美女がいました。 その美貌のうわさは国中に広がり、又このようにうっとりとみとれるほどの綺麗な乙女は、 神様みたいに気高いというので、「今帰仁御神」(ナキジンウカミ)と云われるように なりました。」と。  次に訪ねる「古宇利島(こうりじま)」の案内が現れた。  「国道505号」から左折して「県道248号線」へ。  「古宇利島」まで6.5kmと。  「ワルミ大橋」を渡り「屋我地島」に入り県道110号線に入る。 沖縄本島とは屋我地大橋で結ばれており、さらに古宇利大橋で今帰仁村に属する古宇利島と 結ばれており、また今帰仁村運天側の本島との間はワルミ大橋で結ばれている。 島内には、済井出・饒平名・屋我・運天原・我部の5つの集落があり、饒平名に名護市役所の 支所と郵便局が置かれている。  「屋我地島」の航空写真をネットから。  そして県道247号線から「古宇利大橋」の姿が現れた。  「古宇利大橋南詰展望所」駐車場の車を駐める。 青い海、青い空に囲まれた「古宇利大橋」と「カエル島」を見る。  ズームして。  潮が大きく引くと「カエル島」まで歩いて行けるようであった。 「写真はネット」👈リンクから。  再びこの日の自分の写真を。  「古宇利島」も背景にして。 「古宇利島」は別名「恋島」と呼ばれ、カップルにも人気がある島である と。  「古宇利大橋」 今帰仁村の古宇利島と名護市の屋我地島を結ぶ全長1,960mの橋。2005年2月8日に開通し、 県内では通行無料の橋としては2番目に長い橋。 橋の両側にはエメラルドグリーンの海が広がり、絶景のドライブコース。 古宇利大橋」を渡ってすぐ左手には、古宇利ビーチや地元の特産品が楽しめる 「古宇利ふれあい広場」があり、観光客でにぎわっているのであった。  パイナップルと似た「アダン」と「古宇利大橋」のコラボ。  「大堂原(うふどうばる)貝塚」案内板。  「大堂原(うふどうばる)貝塚 大堂原貝塚は、1979年(昭和54年)に行われた名護市遺跡分布調査で発見された遺跡です。 1998年(平成10年)から2004年(平成16年)まで、古宇利大橋建設に伴う緊急発掘調査が行われ、 縄文時代早期(約6500年前)から古墳時代(約1400年前)までの遺構や遺物が見つかりました。 縄文時代早期に相当する層(第8層)から、爪形文土器や県内でも最古級の土器である薄手無文の 土器のほか、イノシシの骨やその骨を加工した骨製品が出土しました。また、同じ層から 埋葬人骨もニ体出土しており、 約6200年前の人骨であることがわかっています。縄文時代前期の層(第7層)からは、 熊本県の曽畑貝塚を標識とする曽畑式土器や、条痕文土器、室川下層式土器が、縄文時代 後期の層(第4層)からは伊波式土器や奄美系の土器などが出土しています。 弥生時代から古墳時代に相当する層(第3層)からは、イモガイやゴホウラを集めた貝の集積が 十数基見つかりました。これらの貝は腕輪や貝製品の材料となるもので、九州地方と交易をする ときの交易品であり、その見返りとして手に入れたと考えられる九州地方の弥生土器や甕棺の 一部も出土しています。また、同じ層から新たに埋葬人骨もニ体出土しましたが、これは 約900年前のグスク時代の人骨でした。その時代に、弥生・古墳相当期の層を掘り込んで埋葬 されたものと考えられます。県内でグスク時代の人骨はあまり見つかっておらず、貴重な発見と なりました。 沖縄諸島で出土するほとんどの形式の土器が出土しているほか、石斧やたたき石などの多様な 石器や腕輪、指輪などの貝製品、イノシシの骨以外にクジラの骨を利用した骨製品なども出土 しており、沖縄の先史時代を知る上での貴重な資料が得られています。  それぞれの時代から発掘された土器や石器類。  「こうりおおはし」と。その先には人も歩いて渡れる遊歩道が片側のみに。  一直線に延びる「古宇利大橋」。  「運天湾」方向を見る。  車に戻り「古宇利大橋」を渡る。 中間点を過ぎると下り坂になり、青い海に吸い込まれるようなまっすぐな道路が 望めるのであった。橋というより海上を走る道路って感じ。 歩いて渡ると、視点も多少高くなり新たな感動が拡がるのであろうが・・・・。  「古宇利大橋」を渡り、「古宇利島」に入る。 「古宇利島」の航空写真をネットから。  最初に訪ねたのが「人類発祥の島」 碑。  中央の石碑には 「成就 無病息災 子宝祈願 事業繁栄」と。「心」と書かれた石球も。  天帝が、初めて地上(身のシラサ岬)に降ろした人間の男女(姉弟)の姿であろうか。  「人類発祥の島 古宇利島は、天帝が、初めて人間の男女(姉弟)を地上(島のシラサ岬)に降ろしたロマンに 満ちた島、別名を恋島( クイ島)とも呼はれている。 人類の始まりウミナイ・ウミキイ(ウナイ神・ウキイ神)の原点、深層を証す行事「海神祭 (ウンジャミ)」が旧暦のお盆明け七月の最後の亥の日に執り行われています。 元屋の神棚には、ウミナイ・ウミキの御姿像か神として祀られています。 ※縁結びの神」  「方位と拝所の名称で見る古宇利島」👈リンク。難しすぎて理解は??  奥にあった建物は「拝所」なのであろう。  「人類発祥の島碑」前から「古宇利大橋」を見る。  中央部をズームして。 この橋の下を通過する船の姿は見ることが出来なかった。  次に「古宇利島灯台」を訪ねたが、灯台の前には私有地?の建物があり、立ち入り禁止と なっていた。  灯台の最上部のみをカメラに。 塗色構造 白塔形 灯 質 等明暗白光 明3秒暗3秒 Iso W 6s 光達距離 8海里 塔 高 11メートル 灯 高 53メートル 初 点 灯 昭和50年3月 と。  そして「古宇利島」を1周(周囲7.9km)しようと、さとうきび畑の農道を進む。  再び「古宇利大橋」を見る。  なんとか1周して。  帰路の「古宇利大橋」。  青い海に浮かぶ小さな島々。  「古宇利大橋」を渡り、左折して県道110号線を「奥武島(おうじま)」に向かって走る。 海の先に見える場所は名護市稲嶺~源河地区。  「屋我地大橋(やがじおおはし)」を渡る。 沖縄県名護市真喜屋の奥武島と同市屋我地島とを結ぶ全長約300メートルの 沖縄県道110号線の橋。 「屋我地大橋」は、羽地内海の屋我地島と奥武島に架かる橋で、平成22年12月にワルミ大橋が 完成するまでは、長年にわたり本島と屋我地島を結ぶ唯一の橋であった。 現在の橋は3代目であると。  そして「本部半島」をほぼ1周し、次の目的地の「座喜味城跡」に向かう為に 沖縄道の「終点」となる「許田IC」に向かう。 時間は16:22。  そしてナビに従い。「石川IC」で沖縄道を降りる。 時間は16:33。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.10.25 07:50:47

コメント(0) | コメントを書く

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|