|

|

|

カテゴリ:国内旅行

そして次に訪ねたのがすぐ近くにあった「港川遺跡公園」。

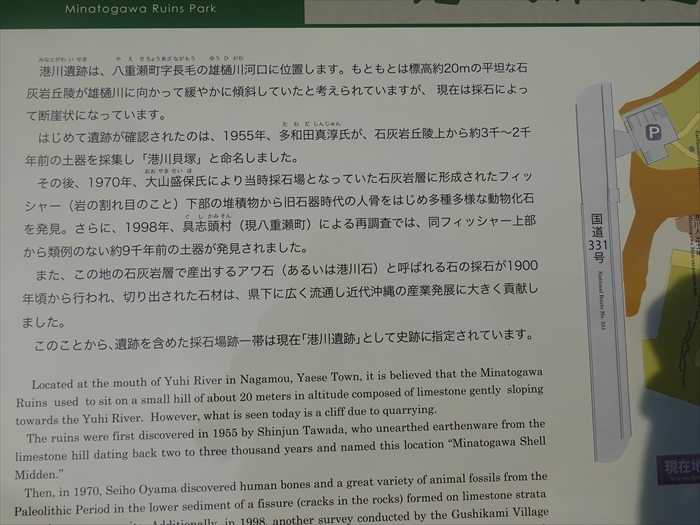

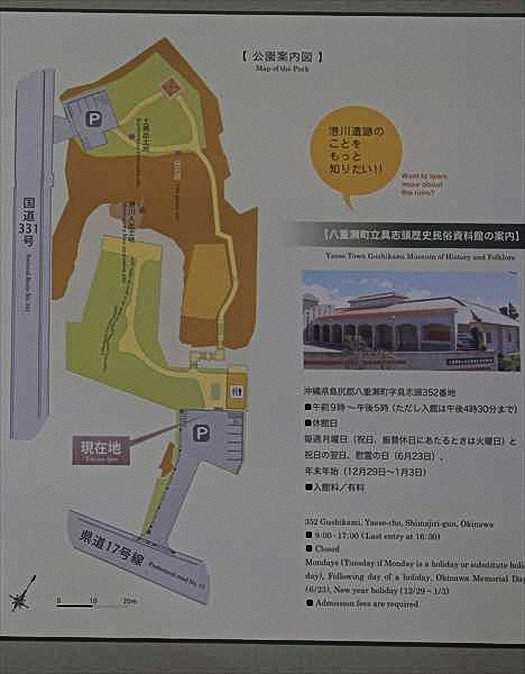

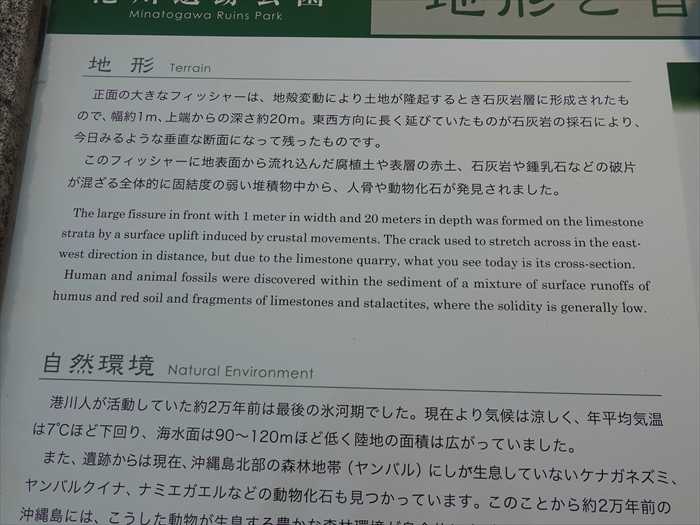

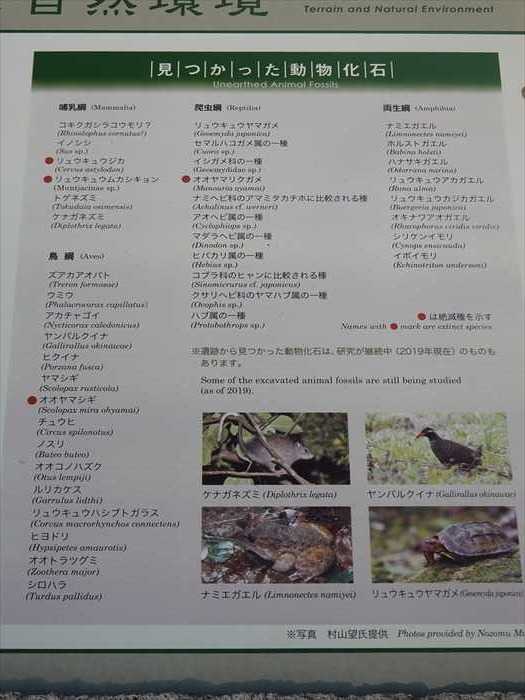

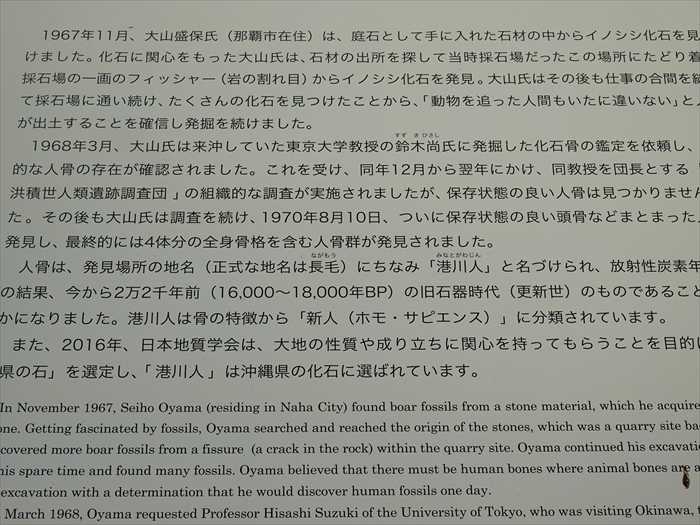

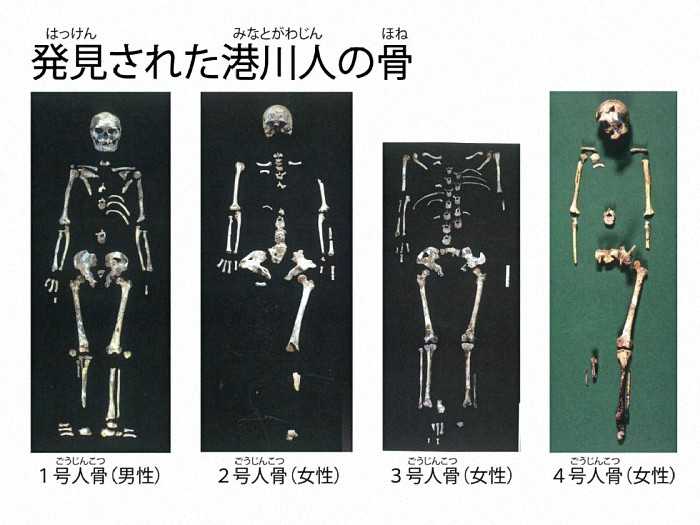

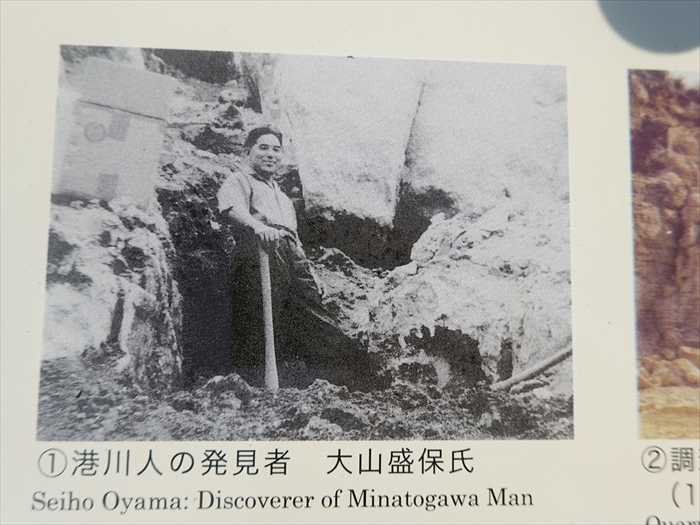

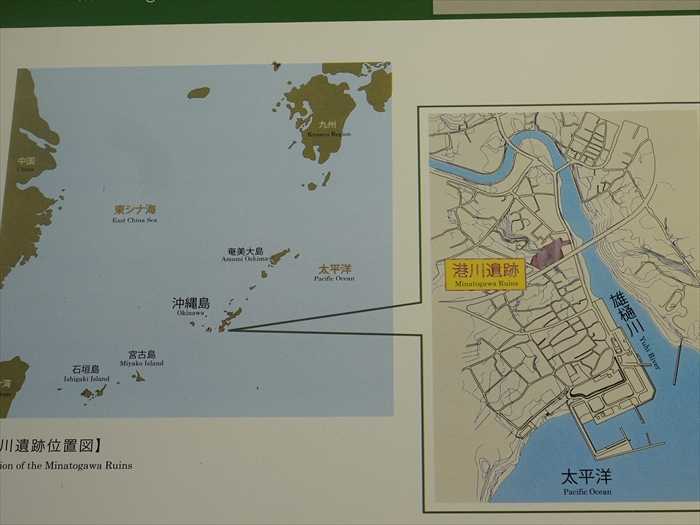

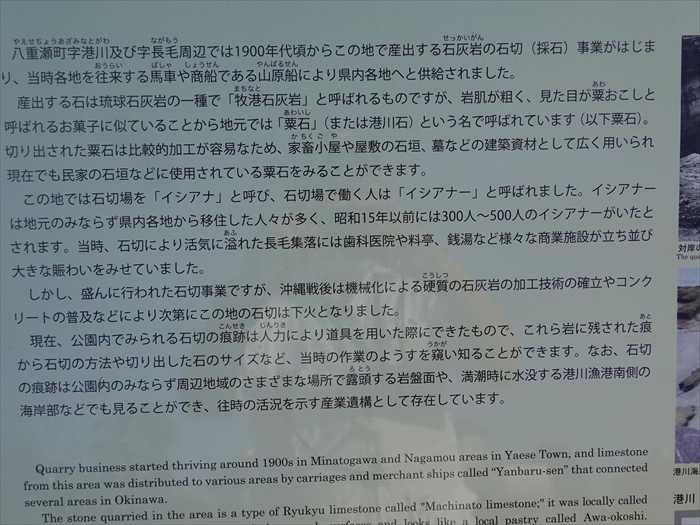

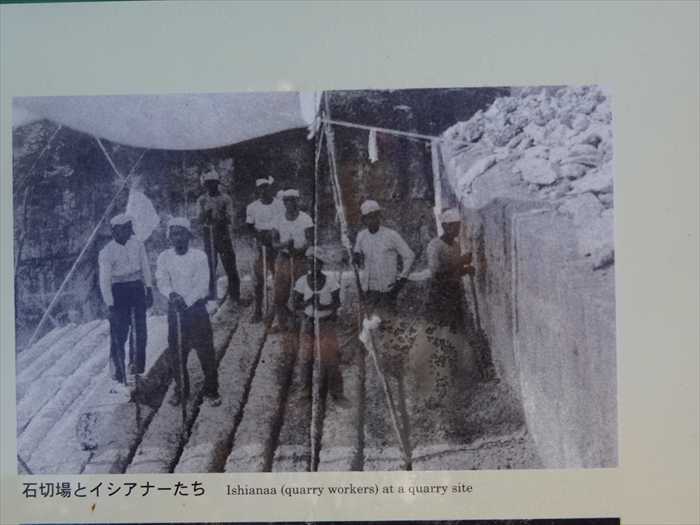

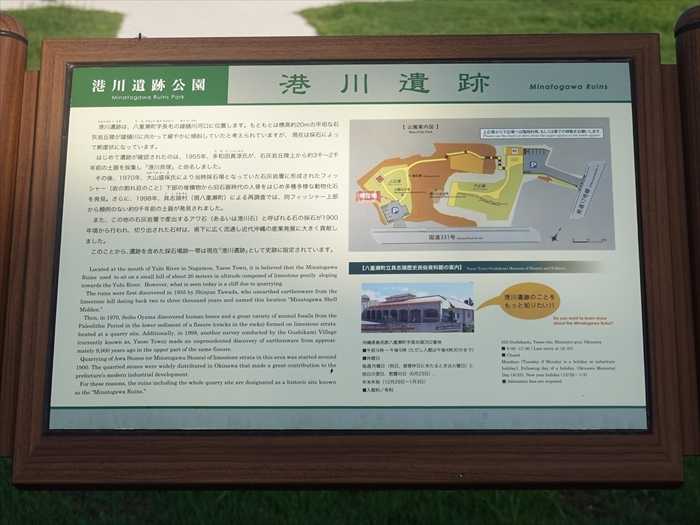

島尻郡八重瀬町長毛293−2。  「港川遺跡」とは、2万2千年前の人骨化石の「港川人」の出土地のほか、縄文時代から、 近代まで連綿と人々の生業の地として利用されていた複合遺跡です。 1970年、大山盛保氏により、当時、琉球石灰岩(粟石)採石場の一画にあったフィッシャー (岩の割れ目)内の堆積土中から、2万2千年前の人骨や動物化石が発見されました。 それ以降本格的な発掘が行われ、1974年に、完全に近い全身骨を5~9体発見しました。 発見された人骨は港川人と称されました。なお、港川人が発見された粟石は、粟おこしに 形状が似ていることから粟石と称され、沖縄県内でも八重瀬町のほか、浦添市、うるま市でしか 採石できない貴重な石です。粟石の採掘は1800年代末期頃から行われ、切り出された石材は 県下に広く流通し、近代沖縄の産業発展に大きく貢献しました。  「港川遺跡公園」碑と案内板。  「港川遺跡」案内板。  「港川遺跡は、八重瀬町字長毛の雄樋川河口に位置します。もともとは標高約20mの平坦な 石灰岩丘陵が雄樋川に向かって緩やかに傾斜していたと考えられていますが、現在は採石によって 断崖状になっています。 はじめて遺跡が確認されたのは、1955年、多和田真淳氏が、石灰岩丘陵上から約3千~ 2千年前の 土器を採集し「港川貝塚」と命名しました。 その後、1970年、大山盛保氏により当時採石場となっていた石灰岩層に形成されたフィッシャー (岩の割れ目のこと)下部の堆積物から旧石器時代の人骨をはじめ多種多様な動物化石を発見。 さらに、1998年、具志頭村(現八重瀬町)による再調査では、同フィッシャー上部から類例のない 約9千年前の土器が発見されました。 また、この地の石灰岩層で産出するアワ石(あるいは港川石)と呼ばれる石の採石が1900年頃から このことから、遺跡を含めた採石場跡一帯は現在「港川遺跡」として史跡に指定されています。」行われ、切り出された石材は、県下に広く流通し近代沖縄の産業発展に大きく貢献しました。 フィッシャーとは地層の裂け目のこと。  「公園案内図 」 案内図には「土器出土地」、「採石跡」、「港川人出土地」が記入されていた。 また、 【 八重瀬町立具志頭歴史民俗資料館の案内 】もあった。 沖縄県島尻郡八重瀬町字具志頭352番地 ■ 午前9時~午後5時(ただし入館は午後4時30分まで) ■ 休館日 毎週月曜日(祝日、振替休日にあたるときは火曜日)と祝日の翌日、 慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日 ~ 1月3日) ■ 入館料/有料」  「港川遺跡」の正面西側。  その左側。  正面に案内板が2枚。  「地形と自然環境」案内板。  「地形 正面の大きなフィッシャーは、地殻変動により土地が隆起するとき石灰岩層に形成されたもので、 幅約lm、上端からの深さ約20m。東西方向に長く延びていたものが石灰岩の採石により、 今日みるような垂直な断面になって残ったものです。 このフィッシャーに地表面から流れ込んだ腐植土や表層の赤土、石灰岩や鍾乳石などの破片が 混ざる全体的に固結度の弱い堆積物中から、人骨や動物化石が発見されました。」  「自然環境 港川人が活動していた約2万年前は最後の氷河期でした。現在より気候は涼しく、年平均気温は 7℃ほど下回り、海水面は90 ~120mほど低く陸地の面積は広がっていました。 また、遺跡からは現在、沖縄島北部の森林地帯(ャンバル)にしが生息していないケナガネズミ ヤンバルクイナ、ナミエガ工ルなどの動物化石も見つかっています。このことから約2万年前の 沖縄島には、こうした動物が生息する豊かな森林環境が島全体に広がっていたと考えられて います。」  「見つかった動物化石 絶滅種の「リュウキュウシカ」、「リュウキュウムカシキョン」、「オオヤマシギ」、 「オオヤマリクガメ」も発見されていると。  「港川人の発見」案内板。  「1967年11月、大山盛保氏(那覇市在住)は、庭石として手に入れた石材の中からイノシシ化石を 見つけました。化石に関心をもった大山氏は、石材の出所を探して当時採石場だったこの場所に たどり着き、採石場の一画のフィッシャー(岩の割れ目)からイノシシ化石を発見。大山氏は その後も仕事の合間を縫って採石場に通い続け、たくさんの化石を見つけたことから、 「動物を追った人間もいたに違いない」と人骨が出土することを確信し発掘を続けました。 1968年3月、大山氏は来沖していた東京大学教授の鈴木尚氏に発掘した化石骨の鑑定を依頼し、 断片的な人骨の存在が確認されました。これを受け、同年12月から翌年にかけ、同教授を団長と する「沖縄洪積世人類遺跡調査団」の組織的な調査が実施されましたが、保存状態の良い人骨は 見つかりませんでした。その後も大山氏は調査を続け、1970年8月10日、ついに保存状態の良い 頭骨などまとまった人骨を発見し、最終的には4体分の全身骨格を含む人骨群が発見されました。 人骨は、発見場所の地名(正式な地名は長毛)にちなみ「港川人」と名づけられ、放射性炭素年代 測定の結果、今から2万2千年前( 160,000 ~ 18,000年BP )の旧石器時代(更新世)のもので あることが明らかになりました。港川人は骨の特徴から「新人(ホモ・サピエンス)」に分類されて います。 また、2016年、日本地質学会は、大地の性質や成り立ちに関心を持ってもらうことを目的に 全国の「県の石」を選定し、「港川人」は沖縄県の化石に選ばれています。」  「港川人(1号)復元像」をネットから。 男性の推定身長は150~155㎝と小柄で、特に細い上半身に対して下半身は比較的発達していた。 食べ物をかみ砕く咀嚼のための顔面構造は頑丈で、粗末な食べ物をよく噛んで食べる放浪性の 生活を送っていたと考えられる。 港川人は、当初、インドネシアで発見されたワジャク人と似ていることから、東南アジア地域から 島伝いに海を渡って琉球列島を経由して本土に渡り、縄文人になったという説がありました。 しかし、最近の研究によると、港川人のあごの骨が華奢で、縄文人とは異なり、オーストラリアの 先住民族アボリジニと特徴が似ていることが分かってきており、アボリジニがオーストラリアに 住み、北上し、沖縄に住み着いて港川人になったという説もあります。 また、研究により、港川人の復元図も変わってきているのだ と。  「発見された港川人の骨」(ネットより)。  人骨やイノシシ化石を発見した採石場の一画の「フィッシャー(岩の割れ目)」。 調査当初(1968年頃)は採石が行われていた と。  発掘状況の写真。  「港川人の発見者 大山盛保氏」。  「港川遺跡位置図」。  南側のフエンス下には石祠が2基。  「布袋様」であろうか。 以前は「フィッシャー(岩の割れ目)」に置かれていたが、ここに移されたのであろう。  こちらには?  公園内のパパイアには実が鈴なり。  ズームして。  階段を上り上の段へ新しく整備された歩道を進む。 右手には「石切場跡」があった。  「拝所」であっただろうか。  「石切(採石)場跡」案内板。  「八重瀬町字港川及び字長毛周辺では1900年代頃からこの地で産出する石灰岩の石切(採石) 事業がはじまり、当時各地を往来する馬車や商船である山原船により県内各地へと供給 されました。 産出する石は琉球石灰岩の一種で「牧港石灰岩」と呼ばれるものですが、岩肌が粗く、見た目が 粟おこしと呼ばれるお菓子に似ていることから地元では「粟石」(または港川石)という名で 呼ばれています(以下粟石)。 切り出された粟石は比較的加工が容易なため、家畜小屋や屋敷の石垣、墓などの建築資材として 広く用いられ現在でも民家の石垣などに使用されている粟石をみることができます。 この地では石切場を「イシアナ」と呼び、石切場で働く人は「イシアナー」と呼ばれました。 イシアナーは地元のみならず県内各地から移住した人々が多く、昭和15年以前には300人~ 500人 のイシアナーがいたとされます。当時、石切により活気に溢れた長毛集落には歯科医院や料亭、 銭湯など様々な商業施設が立ち並び大きな賑わいをみせていました。 しかし、盛んに行われた石切事業ですが、沖縄戦後は機械化による硬質の石灰岩の加工技術の 確立やコンクリートの普及などにより次第にこの地の石切は下火となりました。 現在、公園内でみられる石切の痕跡は人力によリ道具を用いた際にできたもので、これら岩に 残された痕から石切の方法や切り出した石のサイズなど、当時の作業のようすを窺い知ることが できます。なお、石切の痕跡は公園のみならず周辺地域のさまざまな場所で露頭する岩盤面や、 満潮時に水没する港川漁港南側の海岸部などでも見ることができ、往時の活況を示す産業遺構 として存在しています。」  「対岸の堀川の石切り場のようす(沖縄県公文書館所蔵)」。  「石切場とイシアナーたち」。  芝生広場と遊歩道が。  「波状文土器出土地」案内板。  「1998年に具志頭村(現八重瀬町)教育委員会により港川遺跡西側の崖上部で発掘調査が行われ、 石灰岩の割れ目内に堆積した礫混じリの赤土の地層約2メートル下から1個体の土器がっぷれた 状態で出土しました。 出土した土器はロ縁部の外側に波のような複数の文様(波状文)を横方向に施す特徴から 「波状文土器」と呼ばれ、ロ縁部の直径が約32センチ、器の高さが約40センチで底部が尖る 大型の深鉢形土器であることがわかりました。 また、土器が出土した際にすぐ側で見つかった貝類イモガイを使用して放射性炭素年代測定を 行ったところ、約9千年前(縄文時代早期)の年代値が得られました。 港川遺跡出土の波状文土器は器の全体像(器形)を復元することができる貴重な資料であり、 沖縄の土器文化を研究するうえでもとても重要な遺物となっています。」  「上広場」を見る。   「下広場」にもあった「港川遺跡」案内板がここにも。  「公園案内図」  木製階段を下って再び「下広場」へ。  「アサヒカズラ」の花であっただろうか?  近づいて。  そして車に戻り、次の目的地の「具志頭城址公園」に向かうと道の両脇にあったのが 「白水車海老養殖場」。 車海老は平均15cmほどでメスは30㎝近く大きくなるものもいるんだとか。 体を丸めたときの縞模様が車輪のように見えることから車エビと呼ばれたそうで、昼間は砂に 潜っていて夜になると活発に動き回る夜行性。 昭和38年に山口県秋穂町で初めて車エビの養殖が始まり、そこから徐々に車エビの養殖技術が 広がり、今や沖縄県が車エビ生産量日本一である と。  潜水の準備をする人の姿が。 養殖日本一のここ沖縄県八重瀬町で、長年に渡り車エビ養殖一筋の白水養殖さんでは、与える 餌は国内産にこだわり、活きが良く、身が締り、特徴でもある縞模様が美しいエビは沖縄県内は 勿論、全国へ生きたまま発送しているのだ と。  池の深さは1.5mほどで浮遊式の曝気器で酸素を供給しているようであった。  「車海老」。  「車海老」は「淡水」で養殖されていることを初めて知ったのであった。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.12.12 07:42:34

コメント(0) | コメントを書く

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|