|

|

|

カテゴリ:国内旅行

次に訪ねたのが摩文仁の丘にある「平和祈念公園」。

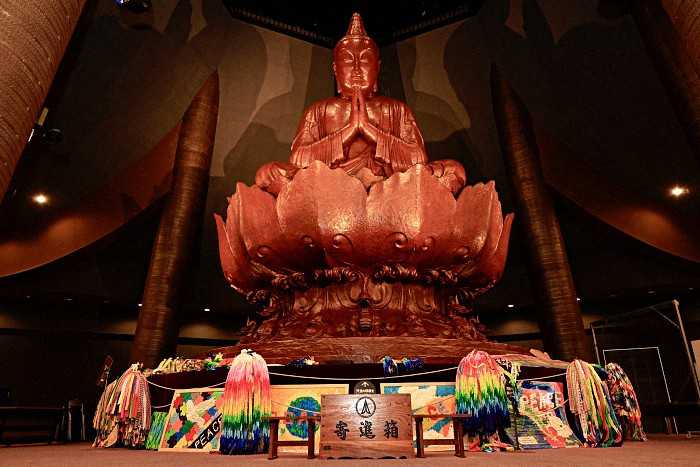

糸満市摩文仁444。  道路標識も歴史を感じる姿なのであった。  駐車場に車を駐め、散策開始。 ここ「平和祈念公園」👈リンク は既に数回訪ねているのである。  「平和祈念公園」案内図。 平和祈念公園は本島南部の「沖縄戦終焉の地」糸満市摩文仁の丘陵を南に望み、 南東側に険しく美しい海岸線を眺望できる台地にある。 公園整備は琉球政府時代に着手、復帰後昭和47年から都市公園として本格的な整備を進めた。 公園内には沖縄戦の写真や遺品などを展示した平和祈念資料館、沖縄戦で亡くなられたすべての 人々の氏名を刻んだ「平和の礎」、戦没者の鎮魂と永遠の平和を祈る「平和祈念像」、そして 摩文仁の丘の上には国立沖縄戦没者墓苑や府県、団体の慰霊塔が50基建立されている。 国内外の観光客をはじめ、慰霊団、修学旅行生等が多く訪れる聖地であり、観光の要所とも なっている。  「沖縄平和祈念堂」を見る。 悲惨な戦争は二度と繰り返すまじ-沖縄県民のこの悲痛な願いを結集して、「沖縄平和祈念堂」は 昭和53年10月1日開堂した。 戦争の無益さ、平和の尊さ。 その証しの地・摩文仁の丘にそびえたつ祈念堂。 人種や国家、思想や宗教のすべてを超越して、世界に平和を訴える壮大なモニュメント と。 ュメン  正七面体角錐型の堂宇は、7つの海と合掌の形を表し、人種や国家、思想や宗教の すべてを超越して、世界平和を訴える沖縄平和祈念堂。堂内には18余年の歳月をかけて 原型が制作された「沖縄平和祈念像」が安置され、壁面には20点連作絵画 「戦争と平和」が展示されているほか、日本画壇の第一線で活躍する画家から贈られた 作品を展示する「美術館」も設置されている。 また、敷地内にはブロンズ製の「少年」の像や「清ら蝶園」も併設しているのだった。  そして、こちらは、10年前であろうか、親戚の告別式に参列した際に、終了後に 一人で訪ねた時の写真。 「沖縄平和祈念堂」の入口。  「沖縄平和祈念堂」には沖縄出身の芸術家・山田真山氏が18年もの歳月をかけて原型を制作した、 高さ12mの「沖縄平和祈念像」が安置されていた。また、壁面には西村計雄画伯が平和への思いを 込めて制作した連作絵画『戦争と平和』をはじめ、祈念堂の理念に賛同した著名な画家から 贈られた大作の数々が展示されていたのであった。  「沖縄平和祈念像」に近づいて。  そしてさらに「平和祈念公園の奥に向かって進む。 正面に「平和の丘彫像」。

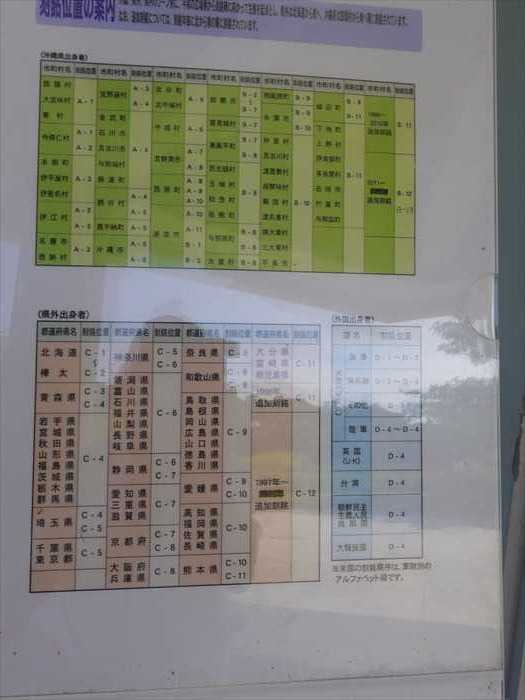

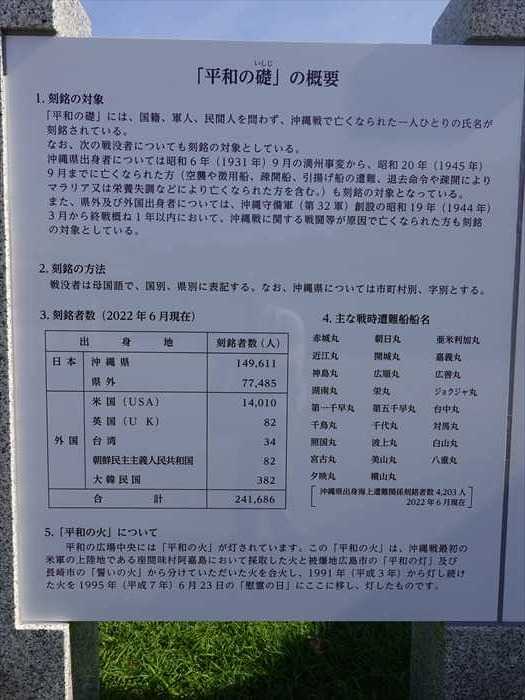

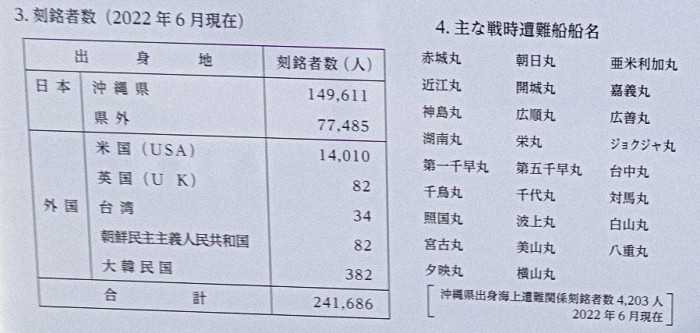

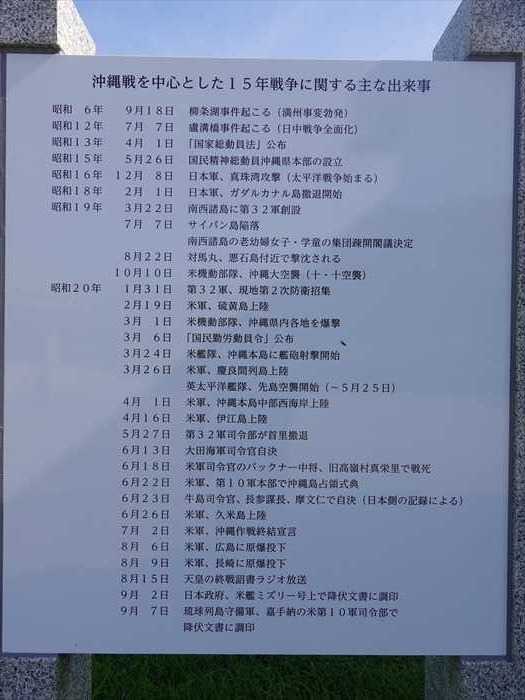

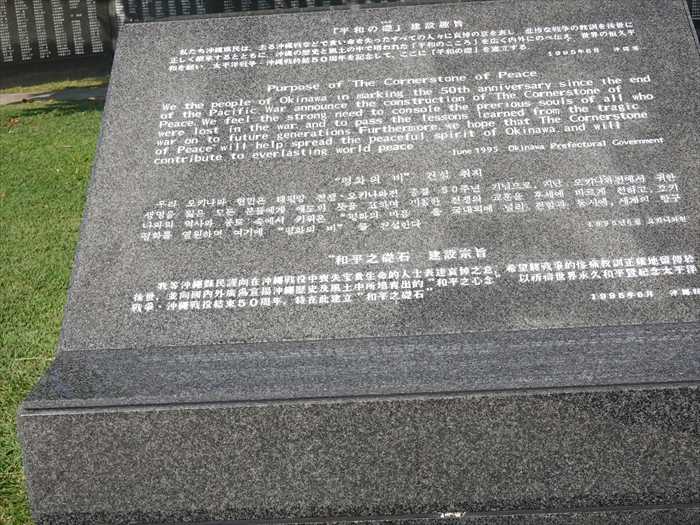

旧制師範学校・中等学校の男女学徒隊及び同校で学ぶ生徒たちは、郷土を背負って立っという 高邁な使命と高遠な夢を胸に学業に励んでいましたが、多くの生徒たちは青春を謳歌することなく、 戦争によって無念にも尊い若い命、かけがえのない大切な10代の命を失いました。 このような悲惨な戦争の実相を後世に伝えるために、「元全学徒の会」の調査(2018年11月) に基づき学徒の戦没者数を記し、恒久平和を祈念します。 学校名(戦没者数) 沖縄師範学校男子部(290名) 沖縄師範学校安子部(108名) 沖縄県立第一中学校(290名) 沖縄県立第一高等女学校(103名) 沖縄県立第二中学校(185名) 沖縄県立第二高等女学校(58名) 沖縄県立第三中学校(88名) 沖縄県立第三高等女学校(10名) 沖縄県立農林学校(124名) 沖縄県立首里高等女学校(63名) 沖縄県立水産学校(58名) 沖縄積徳高等女学校(34名) 沖縄県立工業学校(158名) 昭和高等女学校(56名) 那覇市立商工学校(157名) 沖縄県立宮古高等女学校(1名) 開南中学校(190名) 沖縄県立八重山高等女学校(1名) 沖縄県立宮古中学校(不明) 沖縄県立八重山中学校(1名) 戦没者数総計 1984名 沖縄県立八重山農学校(9名)」  さらに「メイン園路」を進む。 メイン園路は、その中心線が6月23日の「慰霊の日」における日の出の方位に合わせて 設定されているのであった。  右手には池が。  左手に四阿。 「平和の礎」検索コーナー と。  「平和の礎」案内図。  近づいて。  刻銘の対象 「平和の礎」には、沖縄戦で亡くなられた一人一人の氏名を刻銘します。 沖細戦の期間は、米軍が慶良間諸島に上陸した1945年3月26日から降伏文書に調印した 同年9月7日までとし、戦没場所は沖縄県の区域内とします。ただし、次に揚げる戦没者に ついても刻銘の対象としています. (1)沖細県出身の戦没者 ア 満州事変に始まる15年戦争の期間中に、県内外において戦争が原因で死亡した イ 1945年9月7日後、県内外において戦争が原因でおおむね1年以内に死亡した者 (ただし、原爆被爆者については、その限りではない。) (2)他都道府県及び外国出身の戦没者 ア 沖細守備軍第32軍が創設された1944年3月22日から1945年3月25日までの間に、 南西諸島周辺において、沖縄戦に関連する作戦や戦闘が原因で死亡した者 イ 1945年3月26日から同年9月7日までの間に、沖縄県の区域を除く南西諸島周辺において、 沖縄戦に関連する作戦や戦闘が原因で死亡した者 ウ 1945年9月7日後、沖縄の区域内において戦争が原因でおおむね1年以内に死亡した者  刻銘位置の案内。  「平和の礎」の概要。  1.刻銘の対象 「平和の礎」には、国、軍人、民間人を問わず、沖縄戦で亡くなられた一人ひとりの氏名が 刻銘されている。 なお、次の戦者についても対銘の対象としている。 沖縄県出身者については昭和6年(1931年) 9月の満州事変から、昭和20年(1945年)9月までに 亡くなられた方(空襲や徴用船、疎開船、引揚げ船の遭難、退去命令や疎開によりマラリア又は 栄養夫調などにより亡くなられた方を含む。)も刻銘の対象となっている。 また、県外及び外国出身者については、沖縄守備軍(第32軍)創設の昭和19年(1944年)3月から 終戦概ね1年以内において、沖縄戦に関する戦闘等が原因で亡くなられた方も刻銘の対象と している。 2.刻銘の方法 戦歿者は母国語で、国別、県別に表記する。なお、沖縄県については市町村別、字別とする。  3.刻銘者数(2022年6月現在) 出身地 刻銘者数(人) 日本 沖縄県 149,611 県外 77,485 外国 米国( U S A ) 14,010 英国(U K) 82 台湾 34 朝鮮民主主義人民共和国 82 大韓民国 382 合 計 241,686 4.主な戦時遭難船船名 赤城丸 朝日丸 亜米利加丸 近江丸 開城丸 嘉義丸 神島丸 広順丸 広善丸 湖南丸 栄丸 ジョクジャ丸 第一千早丸 第五千早丸 台中丸 千鳥丸 千代丸 対馬丸 照国丸 波上丸 白山丸 宮古丸 美山丸 八重丸 タ映丸 横山丸 [沖縄県出身海上遭難関係刻銘者数4,203人 2022年6月現在] 5.「平和の火」について 平和の広場中央には「平和の火」が灯されています。この「平和の火」は、沖縄戦最初の 米軍の上陸地である座間味村阿嘉島において採取した火と被爆地広島市の「平和の灯」及び 長崎市の「誓いの火」から分けていただいた火を合火し、1991年(平成3年)から灯し続け た火を1995年(平成7年) 6月23日の「慰霊の日」にここに移し、灯したものです。  「沖縄戦を中心とした15年戦争に関する主な出来事 昭和6年 9月18日 柳条湖事件起こる(満州事変勃発) 昭和12年 7月7日 盧溝橋事件起こる(日中戦争全面化) 昭和13年 4月1日 「国家総動員法」公布 昭和15年 5月26日 国民精神総動員沖縄県本部の設立 昭和16年 12月8日 日本軍、真珠湾攻撃(太平洋戦争始まる) 昭和18年 2月1日 日本軍、ガダルカナル島撤退開始 昭和19年 3月22日 南西諸島に第32軍創設 7月7日 サイバン島陥落 南西諸島の老幼婦女子・学童の集団疎開閣議決定 8月22日 対馬丸、悪石島付近で撃沈される 10月10日 米機動部隊、沖縄大空襲(十・十空襲) 昭和20年 1月31日 第32軍、現地第2次防衛招集 2月19日 米軍、硫黄島上陸 3月1日 米機動部隊、沖縄県内各地を爆撃 3月6日 「国民勤労動員令」公布 3月24日 米艦隊、沖縄本島に艦砲射撃開始 3月26日 米軍、慶良間列島上陸 英太平洋艦隊、先島空襲開始(~5月2 5日) 4月1日 米軍、沖縄本島中部西海岸上陸 4月16日 米軍、伊江島上陸 5月27日 第32軍司令部が首里撤退 6月13日 大田海軍司令官自決 6月18日 米軍司令官のバックナー中将、旧高嶺村真栄里で戦死 6月22日 米軍、第1 0軍本部で沖縄島占領式典 6月23日 牛島司令官、長参謀長、摩文仁で自決(日本側の記録による) 6月26日 米軍、久米島上陸 7月2日 米軍、沖縄作戦終結宣言 8月6日 米軍、広島に原爆投下 8月9日 米軍、長崎に原爆投下 8月15日 天皇の終戦詔書ラジオ放送 9月2日 日本政府、米艦ミズリー号上で降伏文書に調印 9月7日 琉球列島守備軍、嘉手納の米第10軍司令部で 降伏文書に調印」  通路の左右に「平和の礎」。  2022年追加刻銘。 広島県として多くの名前が刻まれていた。 多くの沖縄出身の広島原爆被災者なのであろう。  「平和の礎」(右側)が並ぶ。 刻銘碑は、平和の広場を中心にして放射状に円弧の形で広がりをもって配置されていた。 これらは屏風状に並び、5つ折タイプ69基、3つ折タイプ49基の合わせて118基、 刻銘板は、1,220面に及び、約25万名の刻銘が可能であると。  「平和の礎」(左側)が並ぶ。  正面に「平和の広場」そしてその中央に「平和の火」が見えて来た。  多くの小学生の姿が。社会見学なのであろう。  この「平和の火」は、沖縄戦最初の上陸地である座間味村阿嘉島において採取した火と 被爆地広島市の「平和の灯」及び長崎市の「誓いの火」から分けていただいた火を合火し、 1991年から灯し続けた火を、1995年6月23日の「慰霊の日」にここに移し、灯したもの。 炎は確認できなかったが。  「沖縄県平和祈念資料館」を見る。  「平和の広場」は、断崖絶壁から海岸線、波打ち際を眺望できる位置に設置されていた。 断崖の下の海はあくまでも青く白波が。  小学生が移動した後に。  池底には、沖縄のこの場所を中心とした地図が。  わかり難いので、上からの写真をネットから。 左側に日本列島、その左手に中国が。  「平和の広場」から「メイン園路」、その両側の「平和の礎」を振り返る。  「平和の礎」碑。 沖縄戦で亡くなられたすべての人々の氏名を刻んだ記念碑 (沖縄県出身者:満州事変に始まる15年戦争の期間中の戦没者を対象)  「平和の礎」建設主旨 私たち沖縄県民は、去る沖縄戦などで貴い命を失ったすべての人々に哀悼の意を表し、 悲惨な戦争の教訓を後生に正しく継承するとともに、沖縄の歴史と風土の中で培われた 「平和のこころ」を広く内外にのべ伝え、世界の恒久平和を願い、太平洋戦争・沖縄戦終結 50周年を記念して、ここに「平和の礎」を建立する。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.12.14 00:12:09

コメント(0) | コメントを書く

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|