|

|

|

カテゴリ:国内旅行

次に平和祈念公園内の南側・摩文仁の丘の上にある「都道府県、団体の慰霊塔」を訪ねた。

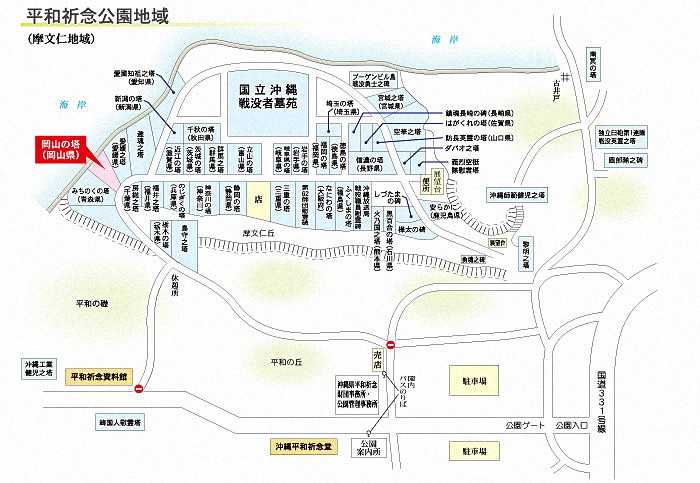

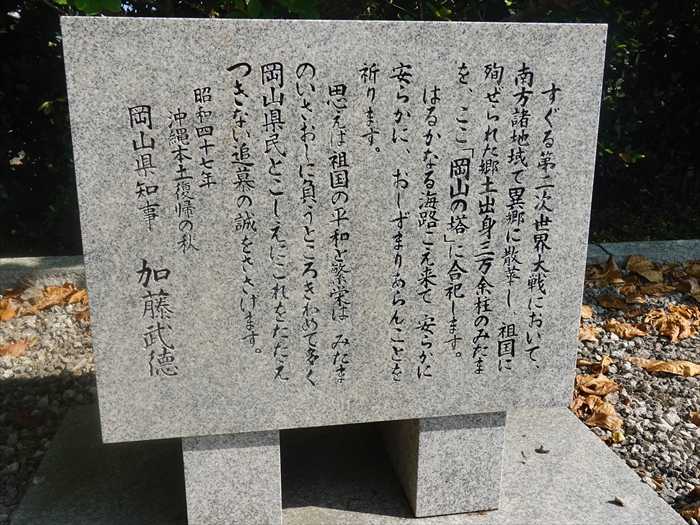

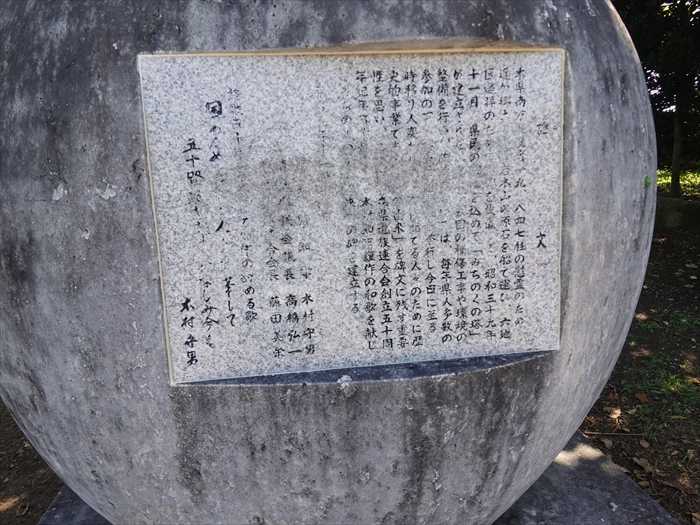

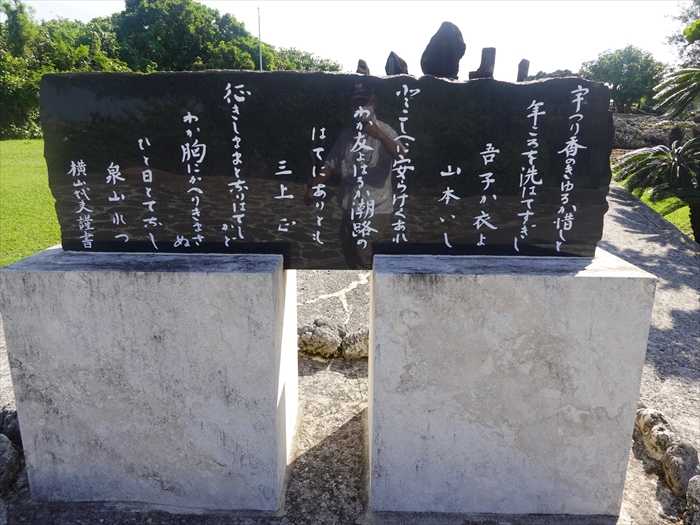

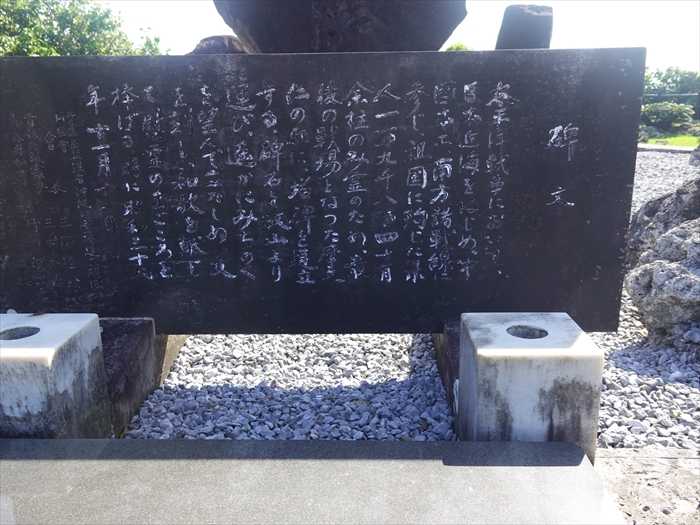

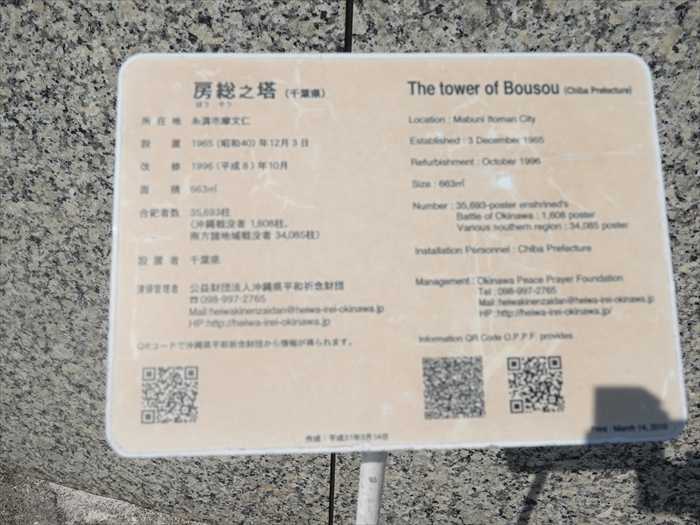

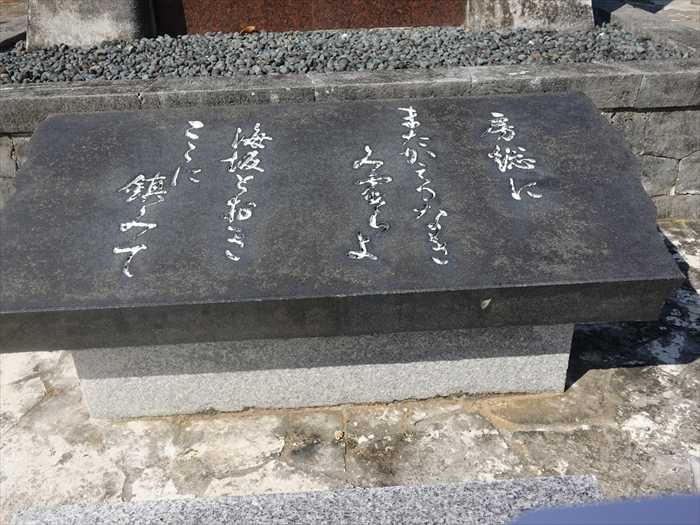

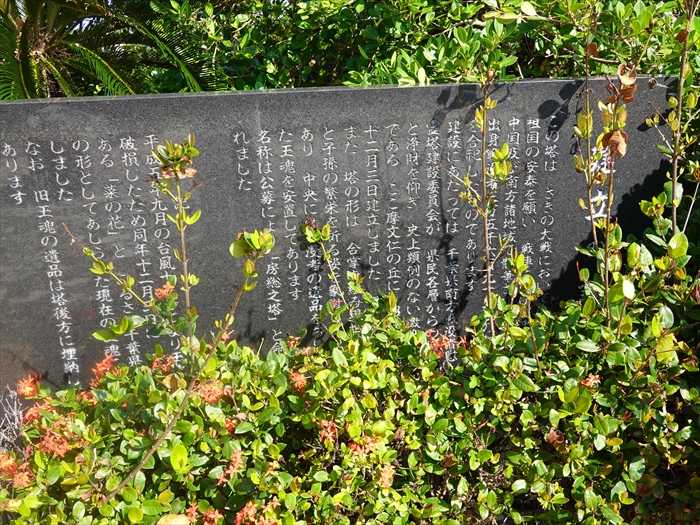

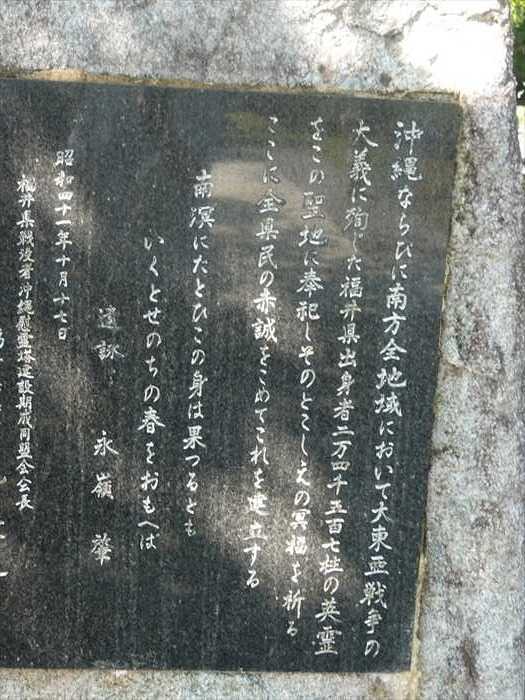

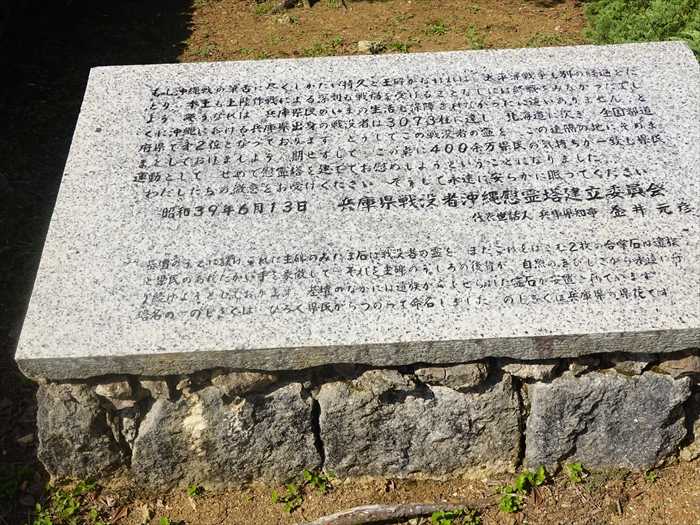

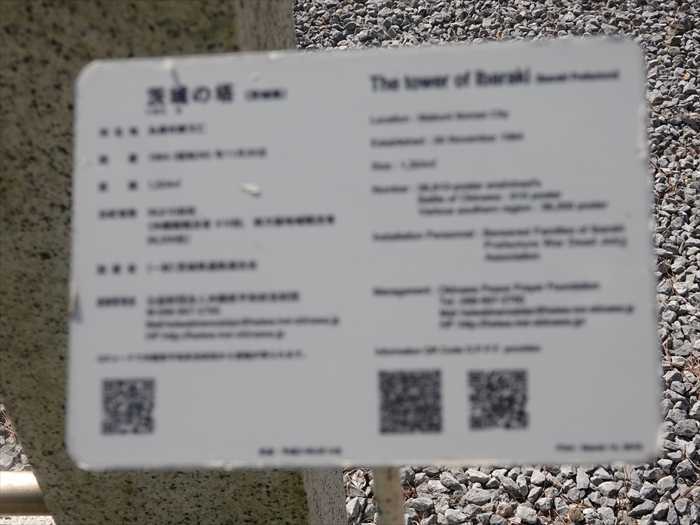

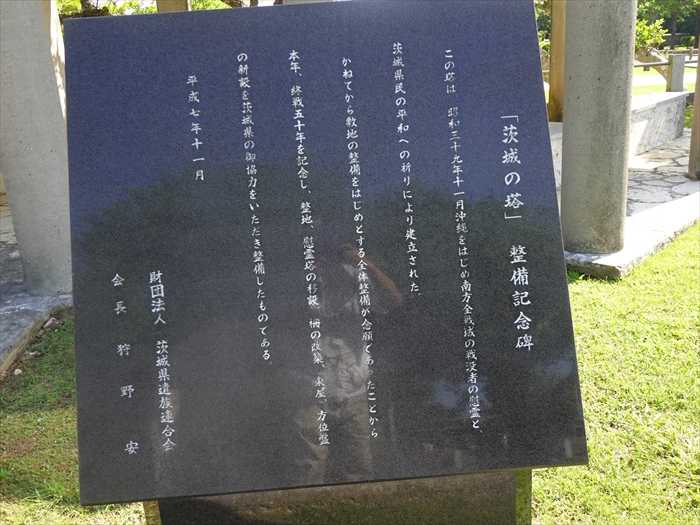

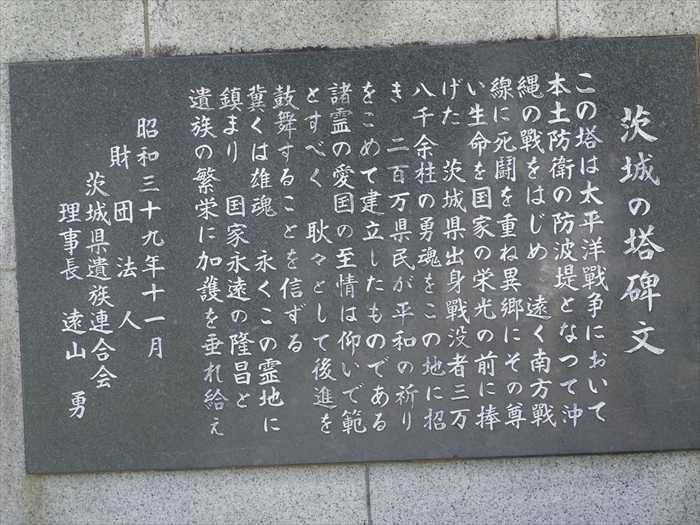

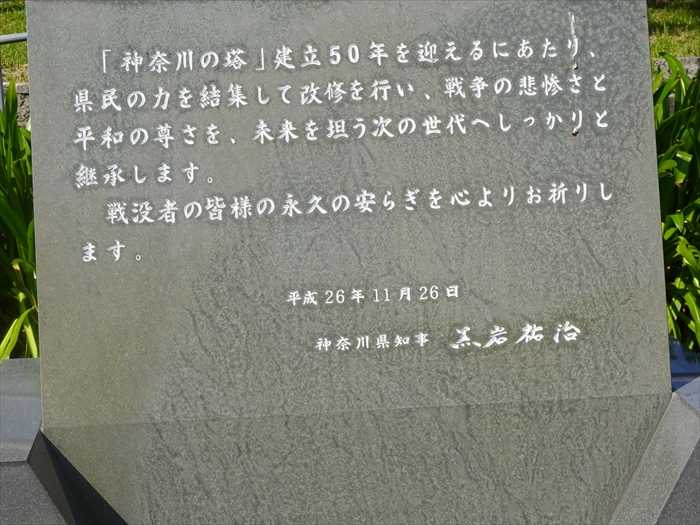

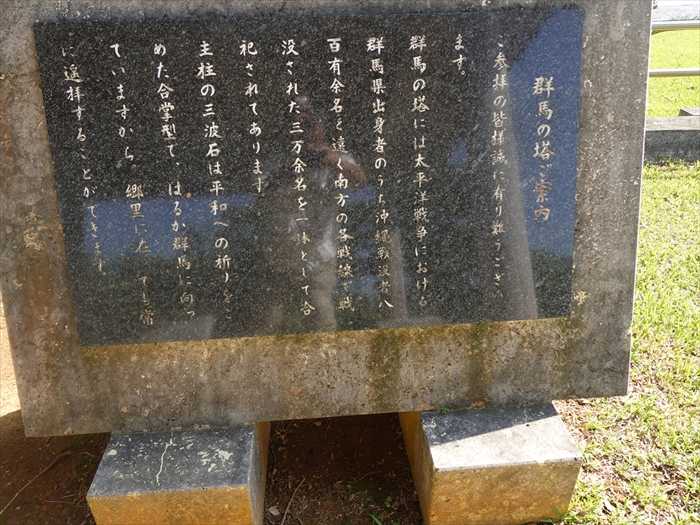

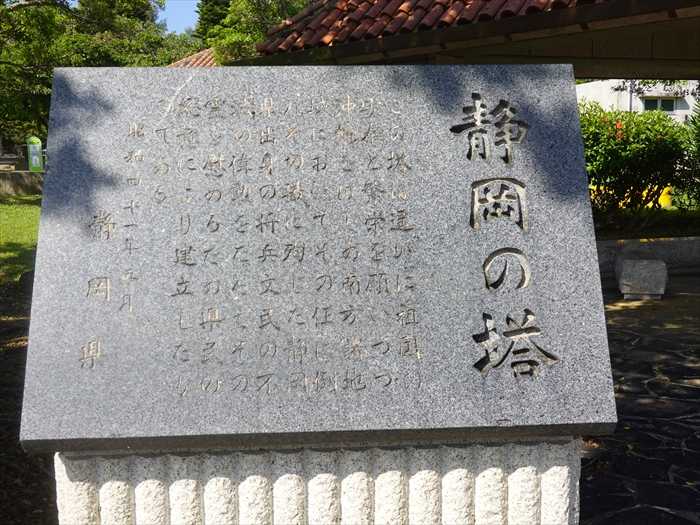

「平和祈念公園案内図」。  「都道府県、団体の慰霊塔」の配置案内図をネットから。  最初に「岡山の塔」。  岡山の塔(岡山県) 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和40年10月21日(昭和61年3月25日改修) 敷地面積 995m2 合祀者数 34 , 059柱(沖縄戦戦没者1 , 838柱、南方諸地域戦没者32 , 221柱) 管理団体 岡山県  太平洋戦争中、沖縄、南方諸地域で戦没した岡山県出身者33,799名を祀る。 うち沖縄戦での戦没者は1,578名。塔は岡山県産の銘石北木島の御影石製。 合掌式の上屋が塔を覆っている。これは激しい風雨から「みたま」を護り。 安らかな眠りを誘うという形を表している と。  第2次世界大戦の戦火が沖縄におよぶや、沖縄の人たちとともに祖国防衛に散華された 岡山県出身者は、1570余の多きを数えまことにいたましく、悲しいかぎりである。 ふたたび戦争の悲劇をくりかえさぬよう平和への願いをこめて、御霊をなぐさめ、安らかに 眠られんことを祈り、170万県民はこぞって浄財を寄進し、この地に県産の石材をもって 「岡山の塔」を建立す。 昭和40年秋 岡山県戦没者沖縄慰霊塔建設委員長 岡山県知事 加藤武徳  すぐる第2次世界大戦において、南方諸地域で異郷に散華し、祖国に殉ぜられた郷土出身 3万余柱のみたまを、ここ「岡山の塔」に合祀します。 はるかなる海路をこえ来て、安らかに安らかに、おしずまりあらんことを祈ります。 思えば祖国の平和と繁栄は、みたまのいさおしに負うところきわめて多く岡山県民とこしえに これをたたえつきない追慕の誠をささげます。 昭和47年秋 沖縄本土復帰の秋 岡山県知事 加藤武徳  「みちのくの塔(青森県)」  みちのくの塔(青森県) 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和39年11月11日 敷地面積 1,827㎡ 合祀者数 19,847柱(沖縄戦戦没者 544柱、南方諸地域戦没者 19,303柱) 管理団体 (公社)青森県遺族連合会  碑文 本県南方戦没者1万9847人の慰霊のため、遥か郷土の秀峰岩木山の原石を船で運び、 6地区遥拝のために副碑を配置して、昭和39年11月、県民の誠心を込めて「みちのくの塔」が 建立された。以来、数回の補修工事や環境の整備を行い、碑前においては、毎年県人多数の 参加の下、盛大に慰霊祭を挙行し今日に至る。時移り人変わりて、今後詣でる人々のために 歴史的事業である「塔の由来」を碑文に残す重要性を思い、ここに青森県遺族連合会創立50周年 記念事業として、木村知事謹作の和歌を献じ「みちのくの塔の由来」の碑を建立する。 平成9年11月11日 青森県知事 木村守男 青森県議会議長 高橋弘一 青森県遺族連合会会長 藤田美栄  歌碑 宇つり香の きゆるが惜しと 年ごろを 洗はですぎし 吾子が衣よ 山本いし とこしえに 安らけくあれ 吾が友よ 遙か潮路の はてにありとも 三上 正 征きしままと なりはてしかと わが胸に かへりきまさぬ ひと日とてなし 泉山 れつ 横山武夫謹書  摩文仁の丘から「沖縄平和祈念堂」方向を見る。  戦場となった六地区遥拝のため六個の青森県産の石でできた副碑が塔を取り囲んでいた。  碑文 太平洋戦争において日本近海をはじめ中国本土、南方諸戦線に参じ、祖国に殉じた県人 19,840有柱のみ霊のため、最後の戦場となった摩文仁の丘に塔碑を建立する。 碑石を故山より運び、遙かに、みちのくを望んで立たしめ、文を刻し、和歌を献じて慰霊の まごころを捧げる。 時に昭和39年11月11日 青森県戦没者沖縄慰霊塔建立期成同盟会  マレイ、スマトラ、ジャワ、ボルネオ方面青森県戦没者慰霊碑  「房総之塔(千葉県)」  房総之塔(千葉県) 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和40年12月3日 改修 平成8年10月 敷地面積 663㎡ 合祀者数 35,693柱(沖縄戦没者 1,608柱、南方諸地域戦没者 34,085柱) 管理団体 千葉県  建立当初は塔中央に魂の拠り所として、戦没者の遺品(陶器)をちりばめていたが、 平成5年9月の台風により破損したため、同年12月3日に、県花である「菜の花」と千葉県を 波の形であしらった現在の玉魂に改修した(旧玉魂は塔の後方に埋納)。  歌碑 房総にまたかえるなきみ霊らよ海坂とおきここに鎮みて  建立の記 この塔は さきの大戦においてひたすら祖国の安泰を願い 戦陣に駆け 沖縄 中国及び 南方諸地域で散華された千葉県出身戦没者35693 柱の御霊を合祀したものであります 建設にあたっては 千葉県南方戦没者慰霊塔建設委員会が県民各層からの協賛と浄財を仰ぎ 史上類例のない激戦の地であるここ摩文仁の丘に 昭和40年12月 3日建立しました また 塔の形は 合掌を組み現世の平和と子孫の繁栄を祈る姿を象徴したものであり中央には 戦没者の遺品をちりばめた玉魂を安置してあります 名称は公募により「房総之塔」と命名されました  愛媛之塔(愛媛県)  愛媛之塔(愛媛県) 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和37年10月17日 敷地面積 1601㎡ 合祀者数 2,077柱(沖縄戦戦没者) 管理団体 (一財)愛媛県遺族会  沖縄戦で戦没した愛媛県出身者2,076名を祀る。塔石は愛媛県産の青石。塔には県民が戦って 犠牲となった地域42カ所の霊石が納められている。  銘 過ぐる太平洋戦争最終の激戦場ここ沖縄の地に県人2,076名が壮烈な戦死をとげられた この遺烈をたたえ冥福を祈って郷党相はかりはるかに故山の石を運び慰霊の塔を建てる 昭和37年10月  逓魂(ていこん)之塔 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和40年6月23日 合祀者数 505柱 管理団体 (一財)逓魂之塔奉賛会  沖縄戦でなくなった逓信職員(現在の郵政事業、NTT、KDDIなど電気通信関係職員)505人の 御霊を祀っている。塔は日本本土と沖縄の逓信関係者から寄せられた資金をもとに建設され、 昭和40年6月23日に除幕式と慰霊祭が行われ、その後毎年6月23日に慰霊祭を行っている。  福井之塔(福井県)。  福井之塔(福井県) 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和41年10月17日 敷地面積 824㎡ 合祀者数 24,507柱(沖縄戦戦没者1,182柱、南方諸地域23,325柱) 管理団体 (一財)福井県遺族連合会  福井県所縁の将兵の御霊を祀る慰霊塔。  「人生の恒久の平和を誓い 御霊のいよ安らかなるを祈る 福井県知事 栗田幸雄」  沖縄ならびに南方全地域において大東亜戦争の大義に殉じた福井県出身者2万4507柱の英霊をこの聖地に奉祀しそのとこしえの冥福を祈る。 ここに全県民の赤誠をこめてこれを建立する。 南溟にたとひこの身は果つるとも いくとせのちの春をおもへば 遺詠 永嶺 肇 昭和41年10月17日 福井県戦没者沖縄慰霊塔建設期成同盟会会長 福井県知事 北 栄造  「近江之塔」  「近江の塔(滋賀県)」 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和39年11月25日(平成3年10月22日改修) 敷地面積 1,671㎡ 合祀者数 1,697柱(南方諸地域戦没者を含む) 管理団体 近江の塔維持管理会  塔壇部分を高く重厚な味わいを持たせ、風格ある慰霊の空間を与えると同時に、前面左右に 配された灯篭とのバランスを取り、リズムある構成にしている。 背面の霊名碑は、「近江の塔」と調和する形をとる。塔体は上昇のイメージをより強める 台座の意匠と相まって敬虔な祈りを象徴的に表現する。  のじぎくの塔(兵庫県) 兵庫県出身の戦没者3073柱の御霊を慰霊するため、昭和38年12月7日 「兵庫県戦没者沖縄慰霊塔建立委員会」が設立され、広く県民から浄財を得て、 昭和39年6月13日に沖縄戦最終の地、摩文仁の丘に慰霊塔を建立した。塔名も公募によって 「のじぎくの塔」と命名された。 ※「のじぎく」は兵庫県花として指定されている。  のじぎくの塔(兵庫県) 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和39年6月13日(平成8年3月改修) 敷地面積 1,560㎡ 合祀者数 3,073柱(沖縄戦戦没者) 管理団体 (一財)兵庫県遺族会  一般的な塔のイメージとは趣を異にし、塔基壇の中央にある主碑の「みたま石」(球状)は 戦没者を、それをはさむ2枚の石板「合掌石」は、それぞれ遺族と県民の温かい手を 象徴するとともに、後背の壁は自然の厳しさから「みたま石」を永遠に守り続けることを 意味している。背後壁には戦没者3073人の氏名が刻み込まれている。  もし沖縄戦が筆舌に尽くしがたい持久と玉砕がなければ太平洋戦争も別の経過をたどり 本土も上陸作戦による深刻な戦禍を受けることなしには終戦をみなかったでしょう。 そうなれば、兵庫県民のいまの生活も保障されなかったに違いありません。とくに沖縄に おける兵庫県出身の戦没者は3,073 柱に達し、北海道に次ぎ全国都道府県で第2位に なっております。どうしてこの戦没者の霊をこの遠隔の地にそのままとしておけましょう。 期せずして、この点に 400余万県民の気持ちが一致し県民運動としてせめて慰霊塔を建てて お慰めしようということになりました。 わたしたちの微意をお受けください。そして永遠に安らかに眠ってください。 昭和39年 6月13日 兵庫県戦没者沖縄慰霊塔建立委員会 基壇のうえに設けられた主碑のみたま石は戦没者の霊を、またこれをはさむ2 枚の合掌石は 遺族と県民のあたたかい手を象徴して、それを主碑のうしろの後背が、自然のきびしさから 永遠に守り続けようとしております。 基壇のなかには、遺族からよせられた霊石が安置されています。塔名ののじぎくは、ひろく 県民からつのって命名しました。のじぎくは兵庫県の県花です。  「茨城の塔(茨城県)」  茨城の塔(茨城県) 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和39年11月20日 敷地面積 1,324㎡ 合祀者数 38,810余柱(沖縄戦戦没者 610柱、南方諸地域戦没者 38,200柱) 管理団体 (一財)茨城県遺族連合会  「茨城の塔」整備記念碑 この塔は、昭和39年11月沖縄をはじめ南方全戦域の戦没者の慰霊と茨城県民の平和への 祈りにより建立された。 かねてから敷地の整備をはじめとする全体整備が念願であったことから本年、終戦五十年を 記念し、整地、慰霊塔の移設、柵の改築、方位盤の新設を茨城県の御協力をいただき整備 したものである。 平成七年十一月 財団法人 茨城県遺族連合会 会長 狩野 安  この塔の敷地は1324平方メートルで庭園式になっており、塔は3.72平方メートル、 高さ30センチメートルの台の上に、2.7平方メートル、高さ60センチメートルの塔石をのせ、 さらにその上に平和を象徴する直径1.3メートルの球が置かれている。塔は、すべて郷土産の 稲田の御影石が使われ、台石、塔身、球ともすべて本磨きである。 塔身の中はくりぬかれて、中に45センチメートル四方の銅板製の二つの箱に、沖縄をはじめ 南方諸地域で戦没した3万8000人余りの英霊の名簿や多くの遺品および遺族・県民から 寄せられた香華料の名入れの封筒が密封されて納められている。 「茨城の塔」の文字は、当時の岩上二郎知事が謹書した。  茨城の塔碑文 この塔は太平洋戦争において本土防衛の防波堤となって沖縄の戦をはじめ遠く南方戦線に 死闘を重ね異郷にその尊い生命を国家の栄光の前に捧げた茨城県出身戦没者3万8000余柱の 勇魂をこの地に招き200万県民が平和の祈りをこめて建立したものである。 諸霊の愛国の至情は仰いで範とすべく耿々として後進を鼓舞することを信ずる。 冀くは雄魂、永くこの霊地に鎮まり国家永遠の隆昌と遺族の繁栄に加護を垂れ給え 昭和39年11月 財団法人 茨城県遺族連合会 理事長 遠山 勇  「神奈川の塔」。  神奈川の塔(神奈川県) 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和40年11月26日 敷地面積 1,534㎡ 合祀者数 40,680柱(沖縄戦戦没者 1,678柱、南方諸地域戦没者 39,002柱) 管理団体 神奈川県  「神奈川の塔」は、南方諸地域で戦没した本県関係4万680人の戦没者を追悼し平和を 祈念するため、終戦20周年にあたる昭和40年11月26日に、激戦地の沖縄本島摩文仁の丘に 建立された。建立にむけて、「神奈川県南方諸地域戦没者慰霊碑建設委員会」が設置され、 県民400万人から寄せられた募金は、700万円余りに達した。 塔の完成を記念する除幕追悼式には、遺族をはじめ700人余りが参列のうえ盛大に挙行され、 異郷の地に眠る御霊よ安らかにとの願いをこめ、慰霊碑には県内産出の銘石が用いられた。以来この日を記念して、毎年11月26日に追悼式が行われている。  先の大戦において、沖縄をはじめ南方諸地域て戦歿された4万余諸霊のご冥福を心から 祈ります。 「神奈川の塔」建立25周年にあたり、苑地を改修し、ふたたび戦争がくり返されることの ないよう800万県民とともに永遠の平和への誓いを新たにします。 平成2年11月26日 神奈川県知事 長洲一二  神奈川の塔 われわれ神奈川県民は大東亜戦争終戦ここに20年を迎えるにあたり、南方諸地域において 祖国の興隆を信じて参戦し、惜しくも異郷に散華せられた、み霊のご冥福を祈るため、 ここ摩文仁の丘にふるさとの銘石を運びつきぬ平和への願いをこめて「神奈川の塔」を 建立しました。 4万余諸霊が永遠に安らかに眠られますよう祈ります。 神奈川県南方諸地域戦没者慰霊碑建設委員会会長 神奈川県知事 内山岩太郎。  「神奈川の塔」建立50年を迎えるにあたり、県民の力を結集して改修を行い、 戦争の悲惨さと平和の尊さを、未来を担う次の世代へとしっかりと継承します。 戦没者の皆様の永久の安らぎを心よりお祈りします。 平成26年11月26日 神奈川県知事 黒岩祐治  「群馬之塔」  群馬之塔(群馬県) 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和38年2月1日 敷地面積 1,183㎡ 合祀者数 30,771柱(沖縄戦戦没者850柱、南方諸地域戦没者29,921柱) 管理団体 (一財)群馬県遺族の会  「群馬之塔」の素材は、すべて郷土産の銘石とし、中央主柱石は三波石を郷土に向かって合わせ、 祈りをこめた合掌型となっている。台石の表面には、沖縄戦没者の故陸軍中佐・町田一朗命ほか 849人の遺族から贈られた霊石を配置してある。前石には浅間石を、碑文石には赤城山小松と、 勢多・沢入御影が使用されている。「群馬の塔」の揮毫は当時の神田知事が謹書し、 碑文は飯塚会長(当時の県議会議長)の謹書による。  群馬の塔ご案内 ご参拝の皆様誠に有り難うございます。 群馬の塔には太平洋戦争における群馬出身者のうち沖縄戦没者 800有余名と遠く南方の各戦線で戦没された 3万余名を一体として合祀されてあります。 主柱の三波石は平和への祈りをこめた合掌型で、遙か群馬に向かっていますから、郷里に在っても常に遙拝することが出来ます。 また、南方諸地域における戦没者のため各戦場を6方面に区分し、それぞれ郷土の名石をもって方向を示してありますから、遠く南方諸戦場をしのび拝礼することができます。  「静岡の塔(静岡県)」 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和41年4月30日 敷地面積 1,674㎡ 合祀者数 40,409柱(沖縄戦戦没者 1,607柱、南方諸地域戦没者 38,802柱)〈建立時〉 管理団体 (公財)静霊奉賛会  富士山の姿が。  「終戦50周年平和祈念事業 「静岡の塔改修記念碑 平和への誓い 平成7年11月 静岡県知事 石川嘉延 謹書」  静岡の塔 この塔は遙かに祖国の安泰と繁栄を願いつつ沖縄をはじめ南方諸地域においてその任に倒れ その職に殉じた静岡県出身の将兵文民の不滅の偉勲をたたえその霊を慰めるため県民の 総意により建立したものである 昭和41年5月 静岡県  立山の塔(富山県) 塔は、10メートルの高さがあり、先のとがった五角形の斜塔になっている。そのデザインは、 故郷と肉親を偲び南海で戦死した将兵の悲しみを表している。 斜塔の名称は、広く県民から募集して名づけられたもので、「立山」の言葉に県民の強靱、 不屈の精神と御霊の悲痛な心情を表現し、全県民の哀悼と平和希求の一念が込められている。 なお、塔前面には、常願寺川の油石と、県産の万成石がはめ込まれ、他の資材もすべて郷土産の 石材が使用されている。  立山の塔(富山県) 所在地 糸満市摩文仁 建立年月日 昭和40年11月5日 敷地面積 2,237㎡ 合祀者数 14,872柱(沖縄戦戦没者 876柱、南方諸地域戦没者 13,996柱) 管理団体 富山県南方戦没者沖縄慰霊塔奉賛会  英霊に水を捧げる記念碑  「慰霊塔配置名称」案内板。  沖縄戦没者墓苑 沖縄戦没者墓苑は、先の大戦で沖縄において戦没された方々のご遺骨をお納めしてある 国立の墓苑であります。 本墓苑では、これらの方々を永く追悼するため、ここ摩文仁の丘に昭和54年2月25日に 創建されました。 厚生労働省  戦没者の遺骨収集は、地域住民により実施され、各地に納骨堂を急造し 収集した遺骨を 納められた。 昭和32年には、政府(琉球政府に委託)が那覇市識名に戦没者中央納骨所を建設・納骨して きたが、狭隘となってきた。 新しい墓苑が昭和54年に創建され 中央納骨所から本墓苑に転骨された。 昭和60年に後方に納骨堂が増設された。 参拝所の屋根は沖縄の伝統赤瓦を使い 紋には桜の花を用いている。 納骨堂は。沖縄産の石灰岩トラバーチン1千個を使い、琉球王家の墓を模した技法で積み上げ られている。 納骨堂は、戦没者を温かく抱擁する意味で、コの字形となっている。  正面に黒御影石の献花台・納骨堂が。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.12.15 12:14:43

コメント(0) | コメントを書く

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|