|

|

|

カテゴリ:JINさんの農園

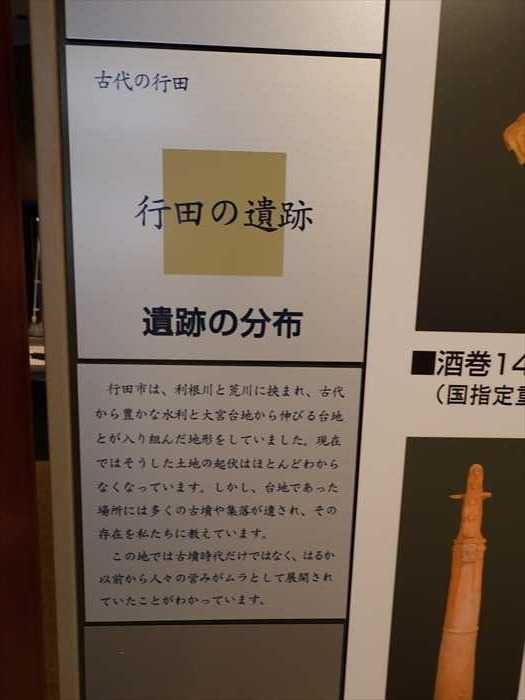

次に「古代の行田 行田の遺跡 遺跡の分布」。

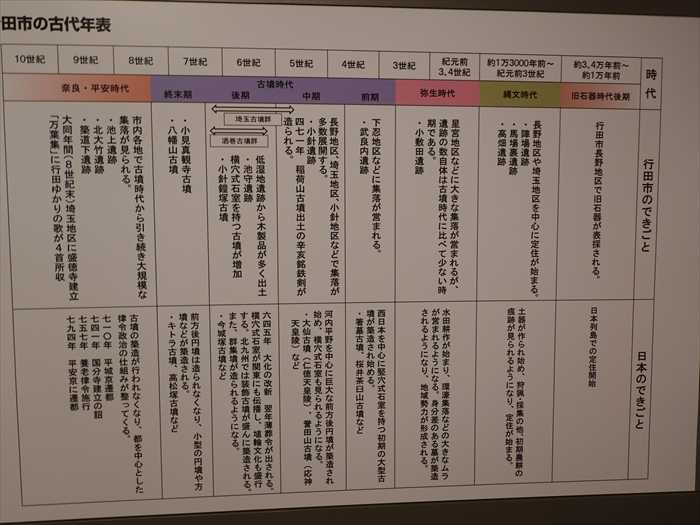

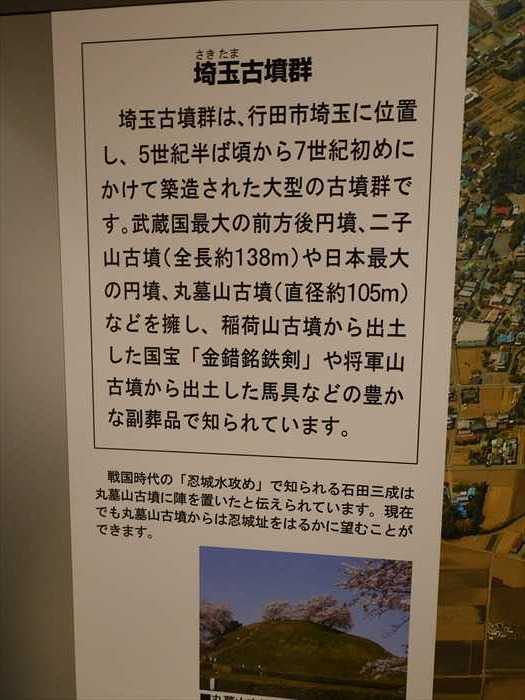

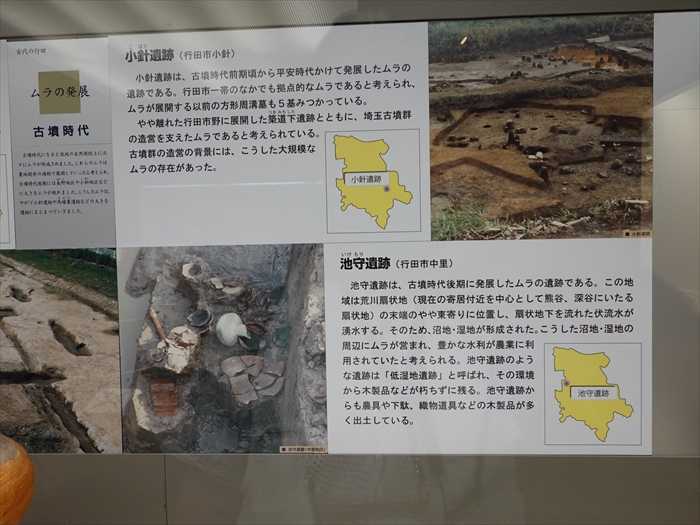

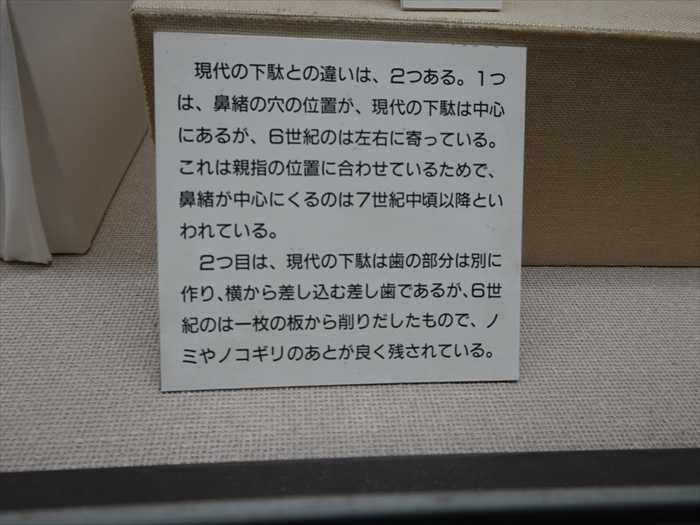

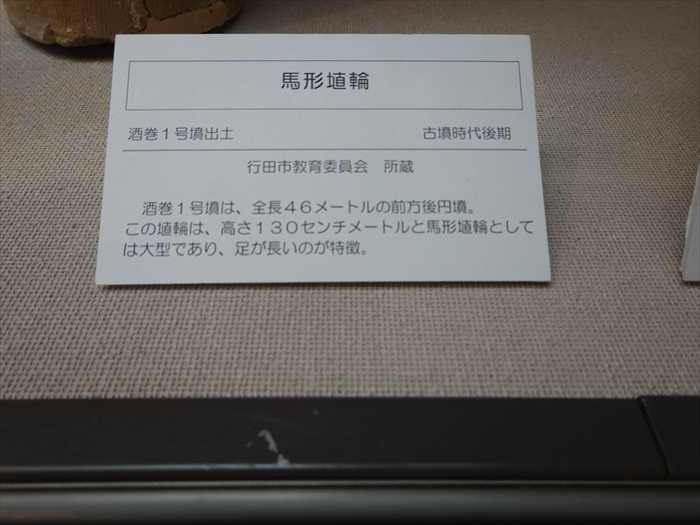

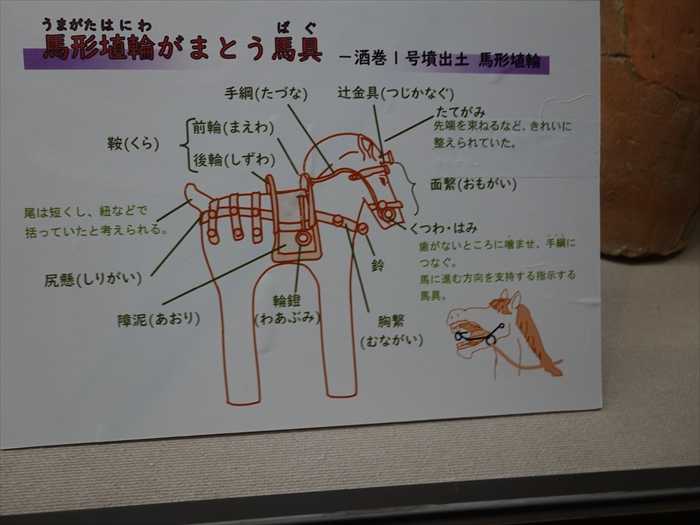

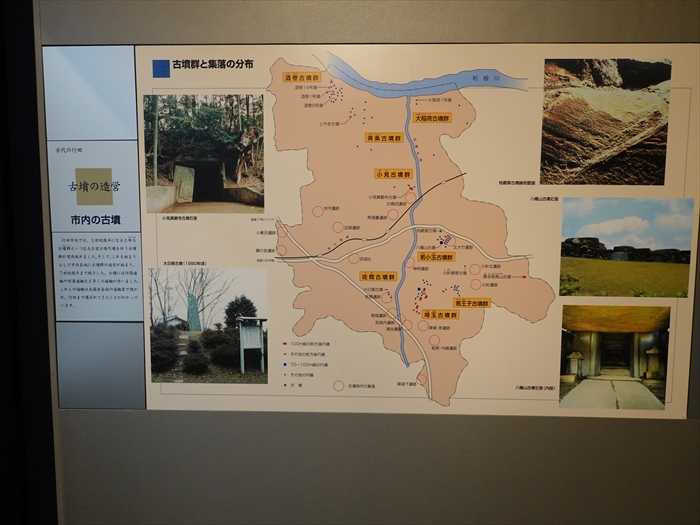

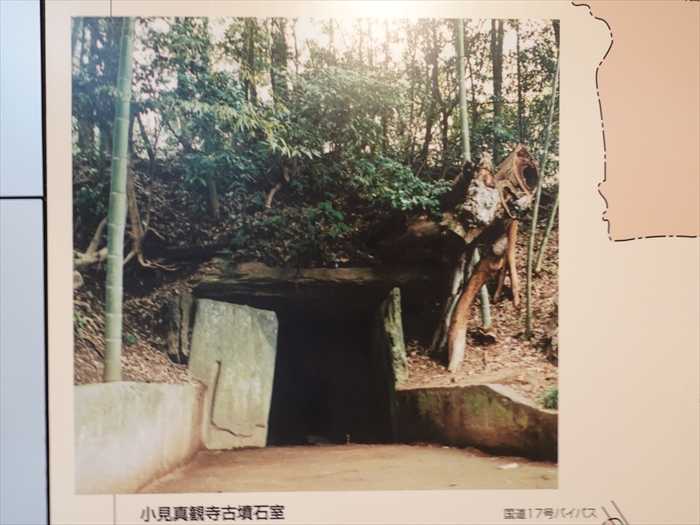

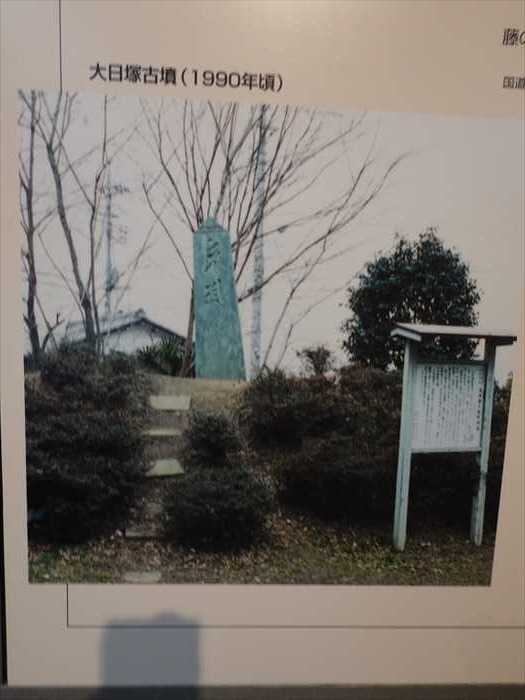

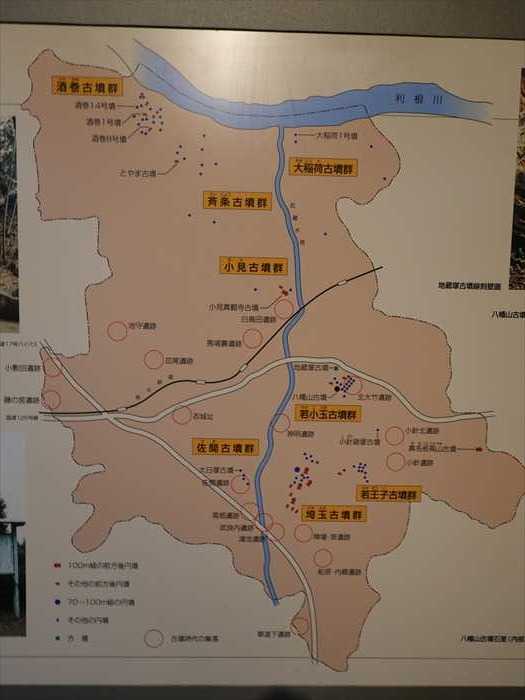

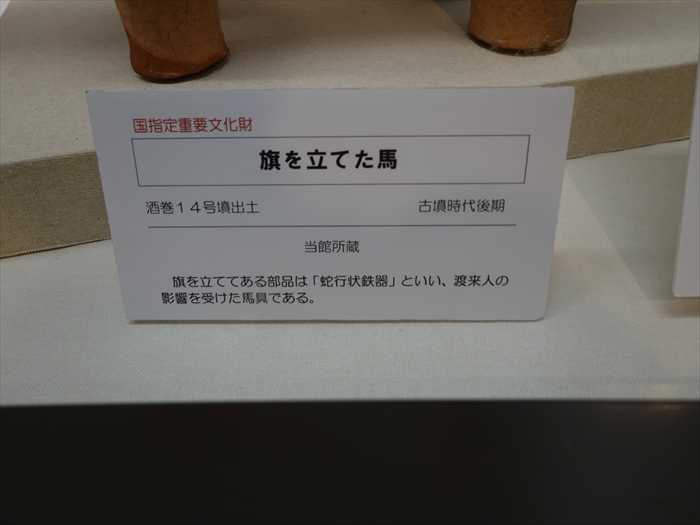

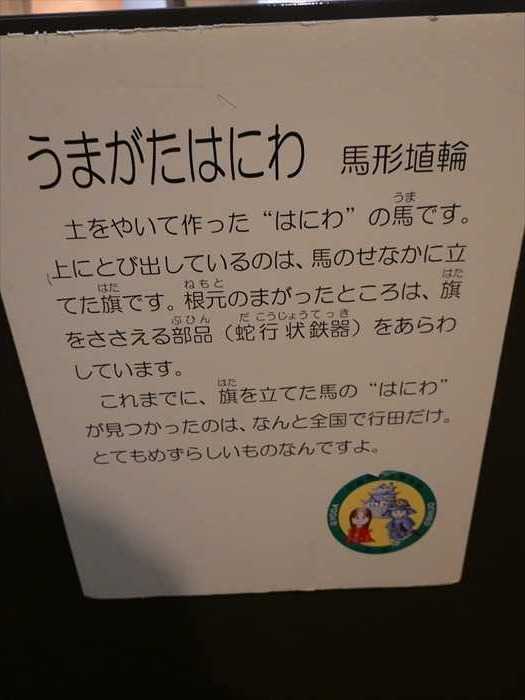

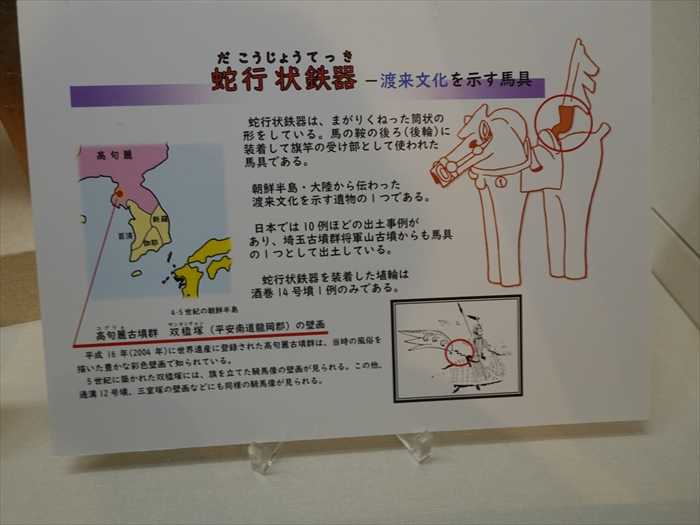

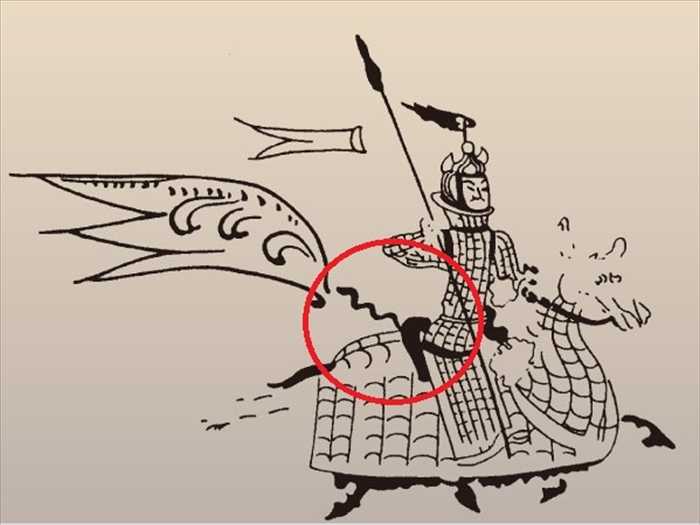

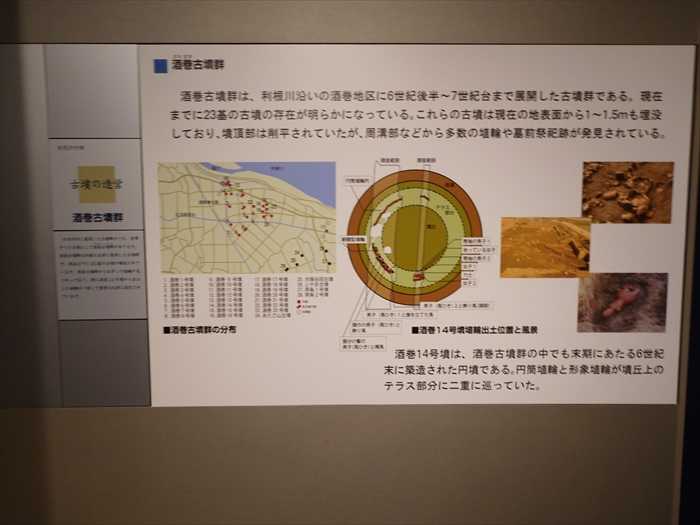

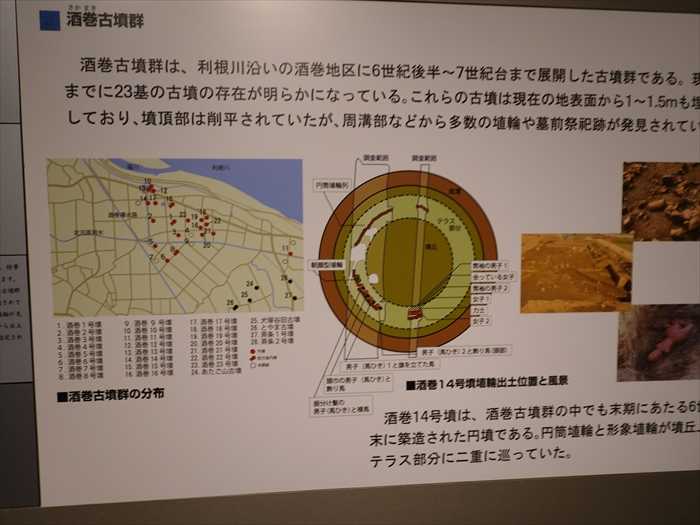

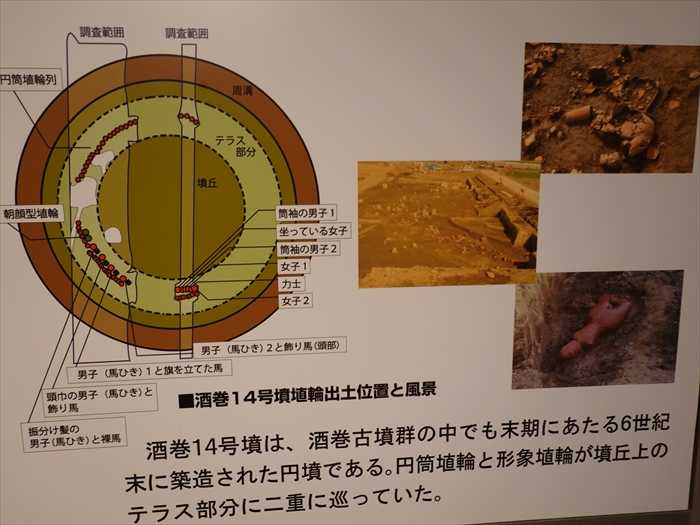

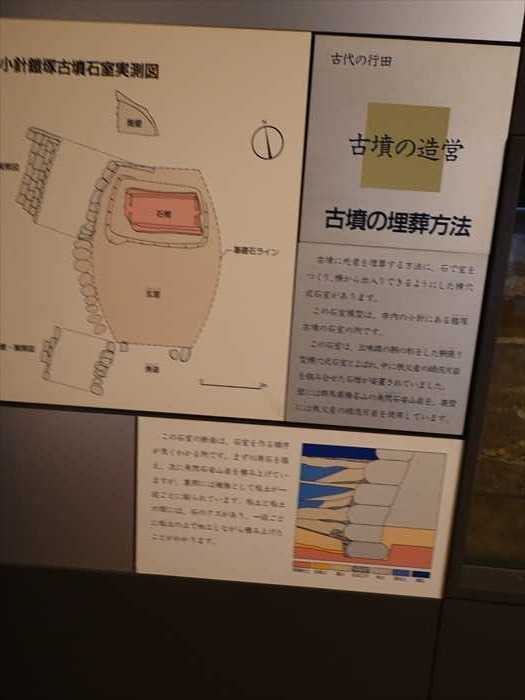

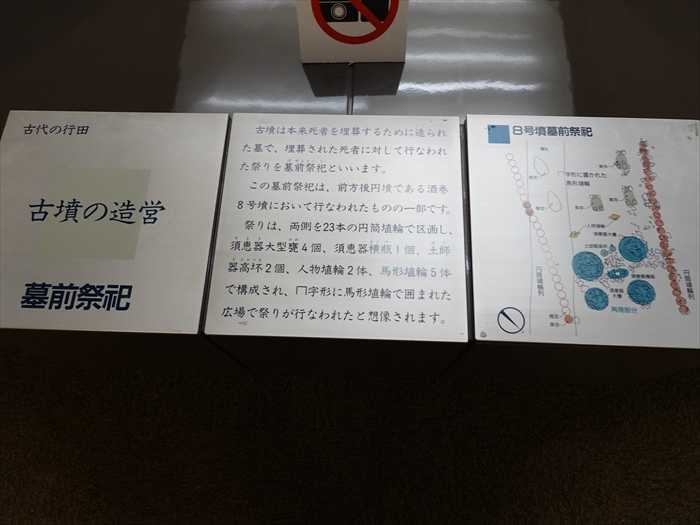

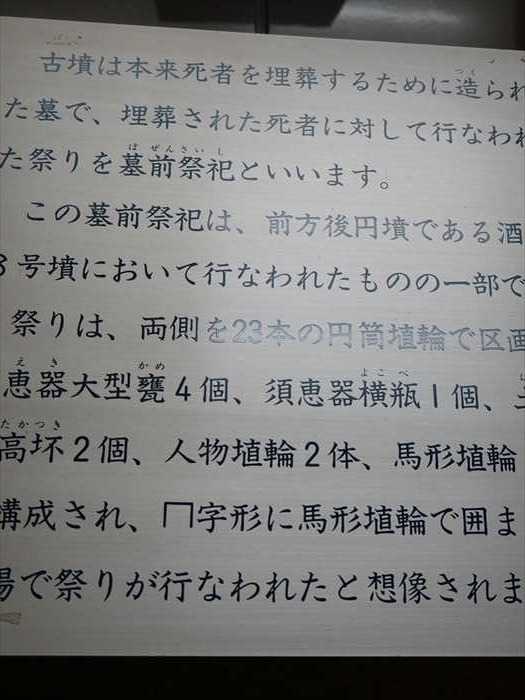

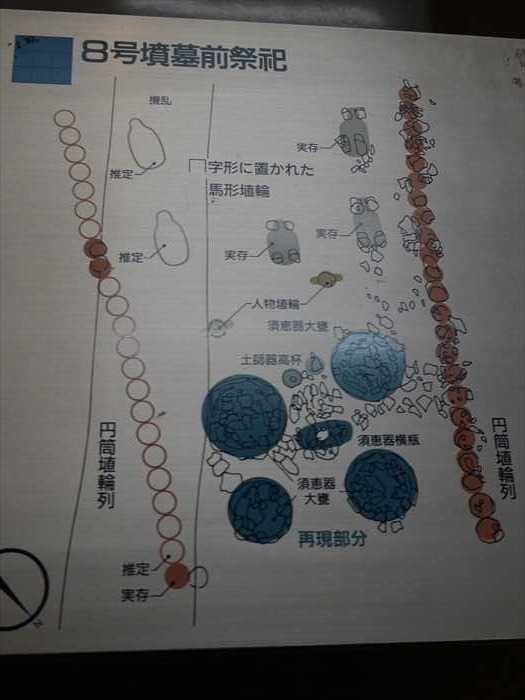

「行田市は、利根川と荒川に挟まれ、古代から豊かな水利と大宮台地から伸びる台地とが 入り組んだ地形をしていました。現在ではそうした土地の起伏はほとんどわからなく なっています。しかし、台地であった場所には多くの古墳や集落が遺され、その存在を 私たちに教えています。 この地では古墳時代だけではなく、はるか前から人々の営みがムラとして展開されていた ことがわかっています。」  「行田市の遺跡地図」。  ■酒巻14号墳 旗を立てた馬形埴輪 (国指定重要文化財) ■酒巻15号墳 器財埴輪(埼玉県指定文化財) 1.太刀 2.靱(ゆぎ) 3.鞆(とも)  「行田市の古代年表」  「埼玉古墳群」。  「埼玉古墳群 埼玉古墳群は、行田市埼玉に位置し、5世紀半ば頃から7世紀初めにかけて築造された 大型の古墳群です。武蔵国最大の前方後円墳、ニ子山古墳(全長約138m )や日本最大の円墳、 丸墓山古墳(直径約105m )などを擁し、稲荷山古墳から出土した国宝「金錯銘鉄剣」や 将軍山古墳から出土した馬具などの豊かな副葬品で知られています。」 「戦国時代の「忍城水攻め」で知られる石田三成は丸墓山古墳に陣を置いたと伝えられています。 現在でも丸墓山古墳からは忍城址をはるかに望むことができます。」  古墳位置の写真 下方中央に「稲荷山古墳」、その右「丸墓山古墳」、左「将軍山古墳」。 その上、写真中央に「二子山古墳」。  「稲荷山古墳出土 金錯銘鉄剣」。  「古代の行田 ムラの発展 旧石器時代 行田市に人が住み始めたのは旧石器時代からと考えられています。行田市の長野中学校の 校庭から旧石器が表採されていますが、この時代のまとまった遺跡はみつかっていません。 おそらく台地上を転々と移動しながら生活していたのではないかと考えられます。」。  「古代の行田 ムラの発展 縄文時代 縄文時代になると行田市内にムラが営まれるようになりました。人々は、縄目や竹管などを 利用して複雑に焼文した土器を煮炊きや配膳に用いました。 また、石器やナイフや斧のように加工して狩猟や採集を行い、祭祀にも用いていたことが わかっています。 縄文時代の遺跡は、前期から後期まで続く〇〇○的なムラである馬場裏遺跡などがあり ますが、全体的に数は少なく、中期以降は小規模なムラが確認できるのみです。」  「縄文土器 深鉢」。  「古代の行田 ムラの発展 弥生時代 弥生時代になると、大きな変化として稲作の開始が上げられま。ムラもそれに伴い、低湿地に 隣接する微高地に展開しました。稲作の開始により、土器などの生活用具だけでなく 身分の上下やムラ同士の争いという社会変化ももたらしました。 背景にあると考えられています。」方形周溝墓や環濠集落という遺構は、そうした変化を示すものと考られます。 ただし、行田市内においては弥生時代後期のムラは極端に少なく、河川の流路変化などが 「小敷田遺跡 国道17号建設工事に伴う発掘調査で明らかになった弥生時代中期を中心とするムラの遺跡。 17軒の竪穴住居の他、5基の方形周溝墓、河川の痕跡が検出された。 また、農作業に使う石器や米を蒸すのに使う甑(こしき)が出土するなど、稲作を行っていた ことが明らかである。行田市では、弥生時代の遺跡はほとんど見つかっていない中で、 北関東地域でも最古の農耕を行っていたムラとして貴重な遺跡である。 ●方形周溝墓● 方形周溝墓は、埋葬部の周囲を浅い溝で5 ~ 15m程の方形に区画し、その土を中央に盛り上げて 墳丘を築いた墓。 墳丘墓の一種であり、埋葬者は複数の場合もあるが、その様相から身分の差が生まれ始めたことが わかる。」  「古代の行田 ムラの発展 古墳時代 古墳時代になると低地の自然堤防上に次々にムラが築成されました。これらのムラは 農地開発の過程で展開していったと考えられ、古墳時代後期には長野地区や小針地区などに 大きなムラが現れました。こうしたムラは、やがて小針遺跡や馬場裏遺跡などの大きな遺跡に まとまっていきました。」 「小針遺跡(行田市小針) 小針遺跡は、古墳時代前期頃から平安時代かけて発展したムラの遺跡である。行田市一帯の なかでも拠点的なムラであると考えられ、ムラが展開する以前の方形周溝墓も5基みつかっている。 やや離れた行田市野に展開した築道下(つきみちした)遺跡とともに、埼玉古墳群の造営を支えた ムラであると考えられている。 古墳群の造営の背景には、こうした大規模なムラの存在があった。」 「池守遺跡(行田市中里) 池守遺跡は、古墳時代後期に発展したムラの遺跡である。この地域は荒川扇状地 (現在の寄居付近を中心として熊谷、深谷にいたる扇状地)の末端のやや東寄りに位置し、 扇状地下を流れた伏流水が湧水する。そのため、沼地・湿地が形成された。こうした沼地・湿地の 周辺にムラが営まれ、豊かな水利が農業に利用されていたと考えられる。池守遺跡のような遺跡は 「低湿地遺跡」と呼ばれ、その環境から木製品などが朽ちずに残る。池守遺跡からも農具や下駄、 織物道具などの木製品が多く出土している。」  古墳時代の「下駄」  「下駄 現代の下駄との違いは、2つある。1つは、鼻緒の穴の位置か、現代の下駄は中心 にあるか、6世紀のは左右に寄っている。これは親指の位置に合わせているためで、 鼻緒か中心にくるのは7世紀中頃以降といわれている。 2つ目は、現代の下駄は歯の部分は別に作り、横から差し込む差し歯であるか、6世紀のは 一枚の板から削りだしたもので、ノミやノコギリのあとか良く残されている。」  「馬形埴輪」。  「馬形埴輪 酒巻1号墳出土 古墳時代後期 酒巻1号墳は、全長46メートルの前方後円墳。 この埴輪は、高さ130センチメートルと馬形埴輪としては大型であり、足が長いのが特徴。」  「馬形埴輪がまとう馬具 --酒巻1号墳出土 馬形埴輪」  「古代の行田 古墳の造営 市内の古墳」。  「古代の行田 古墳の造営 市内の古墳 行田市内では、5世紀後半になると崎玉(さきたま)古墳群という巨大な前方後円墳を伴う 古墳群が突然現れました。そして、これを始まりとして市内各地に古墳群の造営が始まり として市内各地に古墳群の造営が始まり、7世紀後半まで続きました。古墳には円筒埴輪や 形象埴輪など多くの埴輪が伴いました。 これらの埴輪は武蔵国各地の埴輪文で焼かれ、行田まで運ばれてきたことがわかっています。」  「小見真観寺古墳(おみしんかんじこふん)石室」 真観寺境内にある全長102メートル、高さ8メートルの前方後円墳で、後円部と鞍部の2ヵ所に 横穴式石室があります。 後円部の南側にある横穴式の複室の石室は、寛永11年(1634)に発見され、秩父産の緑泥片岩に よる石室で巨大な石材を用いた精巧なものです。前室は奥行2.7メートル、幅2.2メートル、 高さ2.1メートル、玄室は2.4メートル、幅2.2メートル、高さ2.1メートルで両室の間仕切りは、 緑泥片岩の一枚石に四角い窓を開けています。 鞍部にある石室は、明治13年に発掘され金環、鉄製刀子(とうす)、金銅装頭椎太刀 (かぶつちのたち)、銅鋺(どうわん)などが発見されました。出土品は、東京国立博物館に 所蔵されています。 最近の発掘調査で周溝が確認され、その底付近から埴輪の破片が多く発掘されました。 また、出土遺物などから6世紀末から7世紀初め頃に築かれた市内最後の前方後円墳でなはいかと 推測されます。  「大日塚古墳(1990年頃)」。 大日塚古墳は6世紀前半頃に築造された直径18メートルほどの円墳と考えられています。 本古墳は佐間古墳群に属し、周辺には他にも数基の円墳が存在していました。昭和52年8月に 発掘調査が行われ、木の棺を粘土でくるんだ粘土槨(ねんどかく)が2つ並んで発見され、 直刀、刀子(とうす)、鉄鏃(てつやじり)、人骨片等が検出されました。さらに粘土槨の すぐ下からは、長瀞の緑泥片岩を使って組み合わせた石棺1基が確認されています。 古墳を保存するため石棺の中身については調査をしていませんが、1つの古墳に3人が埋葬されて いたことになります。 本古墳の築造時期は埼玉古墳群の稲荷山古墳に近い時期と考えられ、埼玉古墳群と周辺の古墳群 との関連を考える上で重要な古墳であるため、平成11年に市指定文化財に指定し、平成13年に 環境整備を行いました。 墳頂部には嘉禎(かてい)2年(1236)銘の大日種子板石塔婆(だいにちしゅじいたいしとうば) が立っていましたが、昭和36年に県指定文化財に指定され、現在は保護のため史料館内に 展示されています。  「古墳群位置図」。  酒巻14号墳出土埴輪(国指定重要文化財) 酒巻14号墳は6世紀後半に築造された円墳で、市内の酒巻地区に展開する酒巻古墳群の中の 一基です。多数の埴輪がほぼ原位置で出土しており、一括して国の重要文化財に指定されて います。高句麗の古墳壁画にもその姿が見られる「旗を立てた馬」や、渡来系の衣装を着た 「筒袖の男子」など、出土した埴輪は全体として渡来文化の影響を強く受けている点が 指摘されています。 「旗を立てた馬」は、馬の背に旗を立てるための馬具「蛇行状鉄器」の使用法を示す唯一の 埴輪で、全国的にも珍しいものです。また、衣服の上から褌をしめて装飾品を多く身に着けた 「力士の男子」の埴輪も、他の古墳から出土した力士埴輪とは異なる特徴がみられます。 酒巻14号墳出土埴輪は、時期により一部資料の展示替えを行っています。ぜひご注目ください。  手前に「馬形埴輪」 「旗を立てた馬」は、馬の背に旗を立てるための馬具「蛇行状鉄器」の使用法を示す 唯一の埴輪で、全国的にも珍しいもの。  「国指定重要文化財 旗を立てた馬 酒巻14号墳出土 古墳時代後期 旗を立ててある部品は「蛇行状鉄器」といい、渡来人の影響を受けた馬具である。」  「うまがたはにわ 馬形埴輪 土をやいて作った"はにわ"の馬です。 上にとび出しているのは、馬のせなかに立てた旗です。根元のまがったところは、旗をささえる 部品(蛇行状鉄器)をあらわしています。 これまてに、版を立てた馬の"はにわ"が見つかったのは、なんと全国で行田だけ.とてもめすらしい ものなんですよ。」  「蛇行状鉄器--渡来文化を示す馬具-- 蛇行状鉄器は、まがりくねった筒状の 形をしている。馬の鞍の後ろ(後輪)に装着して旗竿の受け部として使われた馬具である。 朝鮮半島・大陸から伝わった渡来文化を示す遺物の一つである。 日本では10例ほどの出土事例があり、埼玉古墳群将軍山古墳からも馬具の一つとして 出土している。 蛇行状鉄器を装着した埴輪は酒巻1号墳一例のみてある。」 「高句麗古墳群 双楹塚(サンヨンチョン、平安南道龍岡郡)の壁画 平成16年(2004年)に世界遺産に登録された高句麗古墳群は、当時の風俗を描いた豊かな 彩色壁画で知られている。 5世紀に築かれた双楹塚には、旗を立てた騎馬像の壁画が見られる。この他、通溝2号墳、 三室塚の壁画などにも同様の騎馬像が見られる。」  5世紀に築かれた双楹塚に描かれていた、旗を立てた騎馬像の壁画。  手前な別の「馬形埴輪」。 後方左は渡来系の衣装を着た「筒袖の男子」など、出土した埴輪は全体として渡来文化の影響を 強く受けている点が指摘されています。  後右に「力士」の埴輪。 衣服の上から褌をしめて装飾品を多く身に着けた「力士の男子」の埴輪。  「古代の行田 古墳の造営 酒巻古墳群 行田市内に展開した吉墳群のうち、特筆すべき吉墳として酒巻古墳群があります。 酒巻古墳群は利根川右岸に展開した古墳群で、現在までに23基の古墳が確認されています。 酒巻古墳群からは多くの埴輪が見っかっており、特に酒巻14号墳から出土した埴輪は一括して 重要文化財に指定されています。」  「酒巻古墳群」  「酒巻古墳群 酒巻古墳群は、利根川沿いの酒巻地区に6世紀後半 ~ 7世紀台まで展開した古墳群である。 現在までに23基の古墳の存在が明らかになっている。これらの古墳は現在の地表面から 1 ~ 1. 5mも埋没しており、登頂部は削平されていたが、周溝部などから多数の埴輪や 墓前祭祀跡が発見されている。」  「酒巻古墳群の分布」。  「酒巻14号埴輪出土位置と風景 酒巻14号墳は、酒巻古墳群の中でも末期にあたる6世紀末に築造された円墳である 円筒埴輪と形象埴輪が墳丘上のテラス部分にニ重に巡っていた。」  「古代の行田 古墳の造営 古墳の埋葬方法 古墳に死者を埋葬する方法に、石で室をつくり、横から出入りできるようにした横穴式石室が あります。 この石室模型は、市内の小針にある鎧塚古墳の石室の例です。 この石室は、三味線の胴の形をした胴張り型横穴式石室とよばれ、中に秩父産の緑泥片岩を 組み合わせた石棺が安置されていました。 壁には群馬県榛名山の角閃石安山岩を、奥壁には秩父産の緑泥片岩を使用しています。 この石室の断面は、石室を作る順序が良くわかる例です。まず川原石を据え、次に角閃石安山岩を 積み上げていますが、裏側には補強として粘土が一段ごとに貼られています。 粘土と粘土の間には、石の〇〇があり、一段ごとに粘土の上で加工しながら積み上げたことが わかります。」  「副葬品」の勾玉、金環、管玉、小玉。 小計塚鎧古墳出土。  「ふくそうひん 副葬品 古墳は、大昔に作られたおはかです。 身分がたかく、つよい力をもった人のために、大きく、ごうかに作られました。 古墳の中に入れられた品物を、ふくそうひん(副葬品)とよびます。金やガラスのアクセサリー、 よろい挂甲(けいこう)など、当時の宝物があつめられました。」  「須恵器」👈リンク。 石室に埋葬された死者にささげられる祈りと祭のあとが展示されていた。 酒巻八号墳は十四号墳の南東に位置し、全長約ニ十七メートルほどの前方後円墳で、石室は 河原石を積み上げた横穴式石室。この石室の南側にむかう位置に下記写真のような須恵器大甕を 中心とした祭りのあとが見つかったのだと。この須恵器に何が入っていたかはっきりして いないが、おそらく現代のお葬式でも墓に供物の膳をあげるのと同じように、食べ物や酒などが 入っていたと思われます。 さらにこの須恵器の前に五頭の馬が配置されており、その馬に囲まれた空間で死者に対して お祭りが行われ、深い祈りがささげられたと。 こうした大型の須恵器を使ったお祭りは、近くで酒巻二十号墳やさきたま古墳群の中にある 中の山古墳などでも確認されており、六世紀の終わり頃盛んに行われていたようです。」  反対側に回って近づいて。 中央にあるのが「横甁(よこべ)」 胴部を縦に成形してから上下に蓋をして横に口を開けて作るという変わった作り方をしている。  横から見る。 「古墳に備えられた須恵器--酒巻8号墳の大甕 須恵器は、古墳時代の半ば(5世紀はじめ)頃に朝鮮半島からもたらされた青灰色て硬い土器。 5世紀の終わリ頃には日本各地に須恵器を焼くための窯が造られ始めた。 この須恵器の産地は金山丘陵(群馬県太田市)と推測されている。 古墳のまわりで祭祀に使われた須恵器は、その場で打ち割られている事例がある。 しかし、この須恵器甕は焼成された段階ですでに焼き歪んで割れてしまっていたと考えられる。」  「古代の行田 古墳の造営 墓前祭祀」  「古代の行田 古墳の造営 墓前祭祀 古墳は、本来死者を埋葬するために作られた墓で、埋葬された死者に対して行われた祭りを 墓前祭祀といいます。 この墓前祭祀は、前方後円墳である酒巻8号墳において行われたものの一部です。 祭りは、両側に23本の円筒埴輪で区画し、須恵器大型甁4個、須恵器横瓶1個、土師器高杯2個、 人物埴輪2体、馬形埴輪5体で構成され、冂字形に馬形埴輪で囲まれた広場で祭りが行われたと 想像されます。」  「8号墳墓前祭祀」の発掘現場の説明図。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・  行田天然温泉 ハナホテル行田 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2024.02.22 18:37:22

コメント(0) | コメントを書く

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

|