|

|

|

カテゴリ:JINさんの農園

「鰻坂」を歩き終わり、突き当りを右折し「牛込中央通り」に向かって進む。

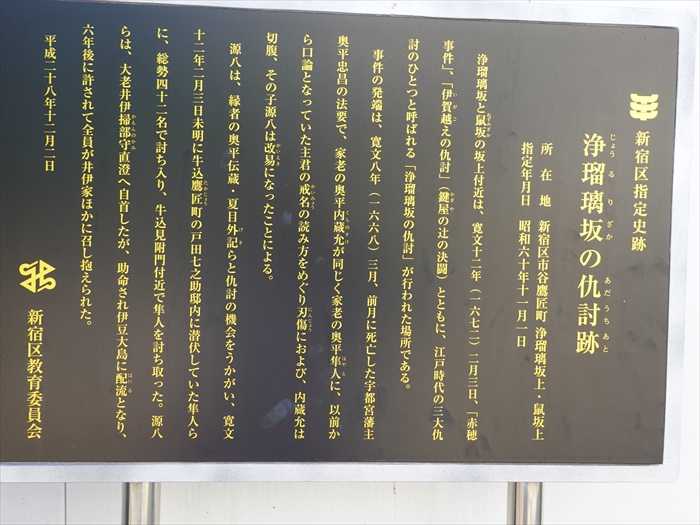

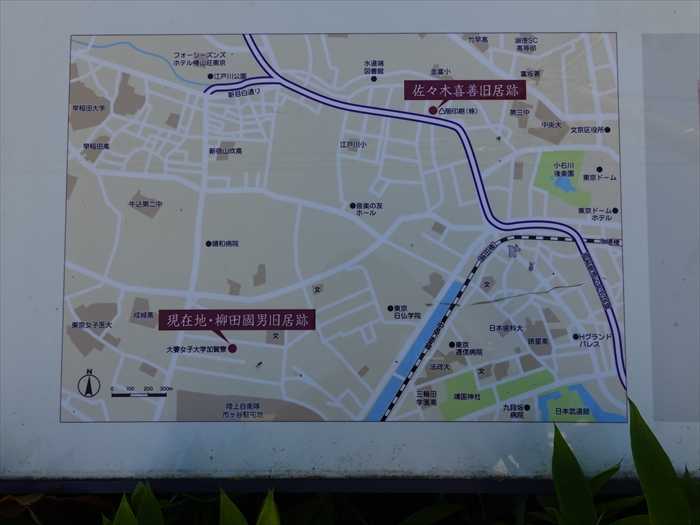

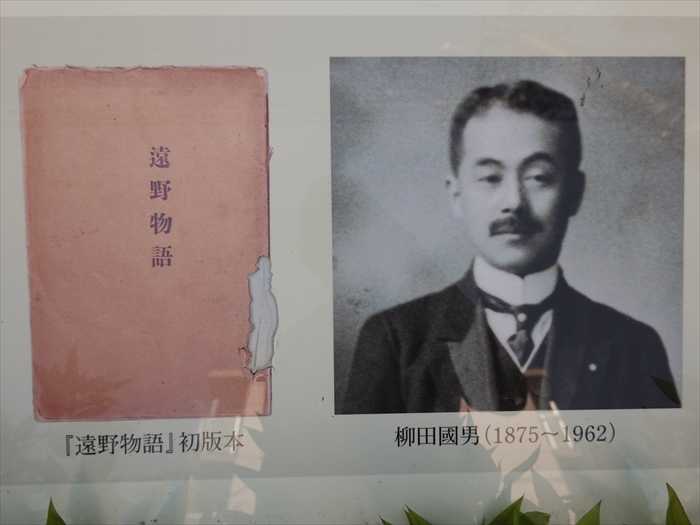

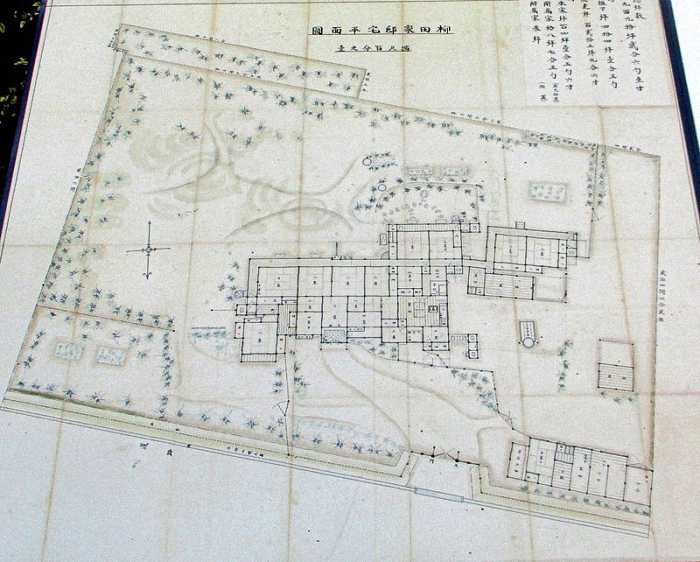

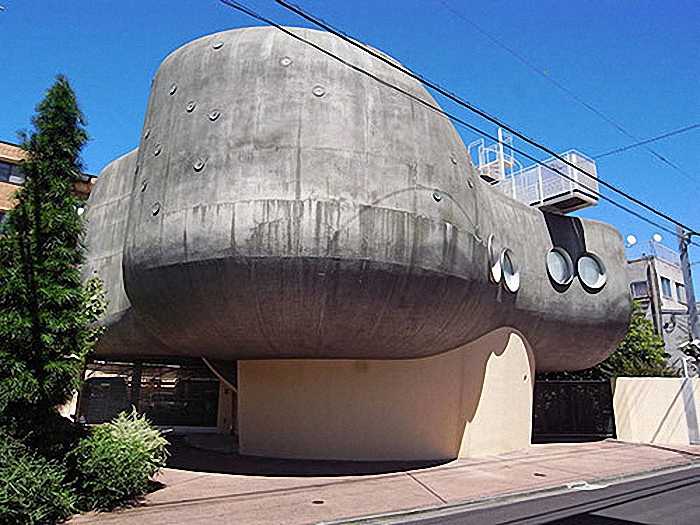

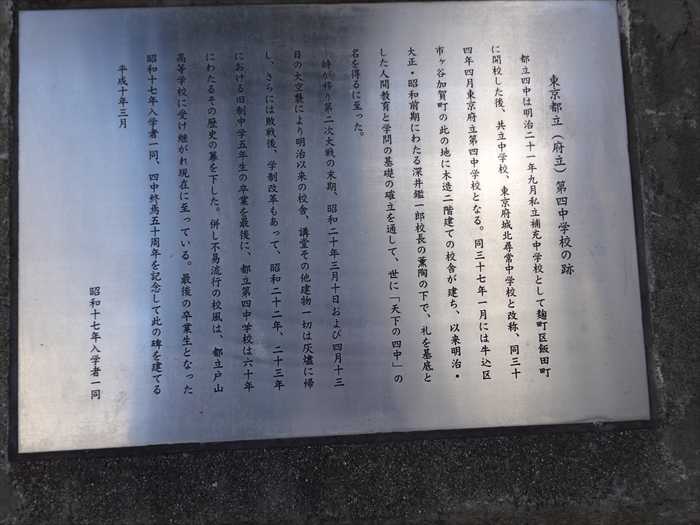

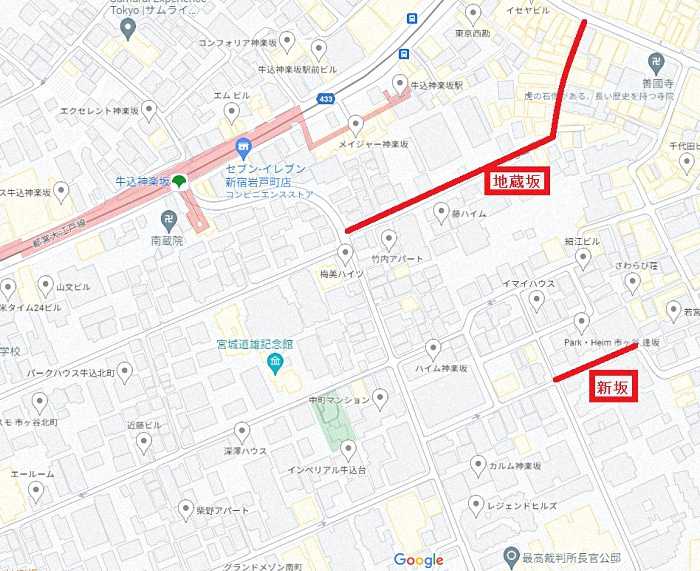

新宿区払方町の住宅地を進む。  左折して市谷鷹匠町3−1 市ヶ谷ヒルズの先を右に進むと案内板があった。  「掲示板」の横にあった小さな「案内板」。  「新宿区指定史跡 浄瑠璃坂の仇討跡 所在地 新宿区市谷鷹匠町浄瑠璃坂上・鼠坂上 指定年月日 昭和60年11月1日 浄瑠璃坂と鼠坂の坂上付近は、寛文12年( 1672 ) 2月3日、「赤穂事件」、「伊賀越えの仇討」 (鍵屋の辻の決闘)とともに、江戸時代の三大仇討のひとつと呼ばれる「浄瑠璃坂の仇討」が 行われた場所である。 事件の発端は、寛文8年( 1668 ) 3月、前月に死亡した宇都宮藩主奧平忠昌の法要で、家老の 奥平内蔵允が同じく家老の奥平隼人に、以前から口論となっていた主君の戒名の読み方を めぐり刃傷におよび、内蔵允は切腹、その子源八は改易になったことによる。 源八は、縁者の奥平伝蔵・夏目外記らと仇討の機会をうかがい、寛文12年2月3日未明に牛込 贋匠町の戸田七之助邸内に潜伏していた隼人らに、総勢42名で討ち入り、牛込見附門付近で 隼人を討ち取った。源八らは大老井伊掃部守直澄へ自首したが、助命され伊豆大島に配流となり、 6年後に許されて全員が井伊家ほかに召し抱えられた。 平成28年12月2日 新宿区教育委員会」  この付近は、再開発工事中で路地沿いはフェンスで覆われていた。  ここが「鼠坂(ねずみさか)」。 中根坂の途中、大日本印刷の工場前を東に入った先を北に曲がり,そこから大日本印刷の若葉寮に 抜ける70mの小道。 工事中の為か、案内柱は見つからなかった。  正面に見えたのが、「大日本印刷㈱ ・DNP本社」ビル。 DNP:Dai Nippon Printing Co., Ltd.  右に「中根坂東公園」。 「中根坂東公園」は今風のマンションにピッタリの雰囲気で軽い傾斜、綺麗な芝生そして 雑木林をイメージした木々に囲まれた静かな公園であった。 新宿区納戸町44。  「安藤坂」の先にあったのが「市谷の杜 本と活字館」👈リンク。 新宿区市谷加賀町1丁目1−1。  「市谷の杜 本と活字館」は、2020年11月に市谷に誕生した本づくりの文化施設。 テーマは「リアルファクトリー」。 活版印刷を中心とした印刷所であると同時に、モノづくり工房として、印刷の美しさや  「中根坂」を北に進む。  「中根坂 昔、この坂道の西側に幕府の旗本中根家の屋敷があったので、人々がいつの間にか中根坂と 呼ぶようになった。」  「中根坂」と「銀杏坂通り」のT字路交差点から「大日本印刷㈱ ・DNP本社」ビルを振り返る。  T字路を左折して「銀杏坂通り」標識を見ながら西に進む。 外苑東通りの“市谷柳町”交差点から 南に進み、2つ目の信号(長昌寺前)から東に向かう坂。  「市谷の杜(いちがやのもり)」を左に見ながら「銀杏坂通り」を西に進む。 市谷地区敷地内の、緑豊かな樹木や植物が育つエリア。 市谷地区再開発の一環として誕生したこの公開空地は「市谷の杜」と名付けられた。 かつての武蔵野の雑木林をイメージして造られたと。  「市谷の杜」案内板。  前方左手に案内板が。 新宿区市谷加賀町2丁目4−31。  「『遠野物語』誕生の場所 柳田國男旧居跡 日本民俗学の父・柳田國男(1875~1962)は、現在、大妻女子大学加賀寮となっているこの地に あった旧柳田宅で、小説家・水野葉舟の紹介により岩手県遠野市出身の佐々木喜善(1886〜 1933)と出会い、佐々木が語った遠野に伝わる不思議な話を百十九話にまとめ、明治四十三年 (1910)に『遠野物語』として発表しました。 柳田は、明治八年(1875)兵庫県神崎郡福崎町に松岡家の六男として生まれ、十五歳で上京。 青年期から文学に親しみ、田山花袋、島崎藤村、國木田独歩らと交流がありました。東京帝国大学 卒業後は農商務省に入り、翌年の明治三十四年(1901)に大審院判事であった柳田直平 (なおへい)の養嗣子として入籍し、昭和二年(1927)に世田谷区成城に移るまでの 二十七年間をこの地で生活しました。 『遠野物語』の話者となった佐々木は、当時早稲田大学在学中で、この旧柳田宅から徒歩で一時間 弱の所(現在、凸版印刷株式会社トッパン小石川ビルがある文京区水道一丁目)に下宿しており、 毎月のように、柳田の求めに応じ旧柳田宅を訪れ遠野の話をしました。 『遠野物語』は、日本民俗学黎明の書として、また、日本近代文学の名著として、今なお多くの 人に読み継がれています。 平成二十二年十一月 岩手県遠野市」  「佐々木喜善旧居跡」と「現在地・柳田國男旧居跡」を示す地図。  日本民俗学の父・柳田國男(1875~1962)と「遠野物語」初版本。  柳田家邸宅平面圖。  「坂道、通り・路・道、横丁」 案内図をつくって見ました。  「日本銀行 加賀町寮」 新宿区市谷加賀町2丁目6。 加賀町の名の由来は、江戸時代前期の加賀藩主・前田光高夫人(徳川家光の養女大姫)の屋敷が あったことに因んでいる。明暦2年(1656年)に大姫が亡くなると江戸幕府によって屋敷地は 収公され、多くの旗本に土地が分割して与えられたことから武家屋敷が建ち並んだ。 しかし以後も本地域は加賀原や加賀屋敷などと呼ばれた。 二丁目には縄文時代(約4千年前)の遺跡である市谷加賀町二丁目遺跡があり、古代から人が 住んでいた とネットから。  そしてその先のユニークな形状の建物は芸能プロダクション「オフィスさかや」であった ことを帰宅後ネットから。 新宿区二十騎町1−14。 二十騎町は、先手与力の屋敷地であったことに由来。 1組10人で構成される先手与力が、 2組20人居住していたことから、二十騎町と俗称され、現在の二十騎町となった と。  社長は峰竜太の夫人みどりさん、所属タレントに峰竜太、下嶋兄(峰の長男)がいると。 峰竜太氏の自宅でもあると、いずれもネット情報。  近づいて。 潜水艦の如き丸窓。  Googleマップで上空から。上空からは、角が丸い四角形の家であるが。  新宿区市谷加賀町1丁目の住宅街をさらに進む。  右手に学校が姿を現した。  「祝76周年 新宿区立牛込第三中学校」。  路地の角に。  「東京都立(府立)第四中学校の跡 都立四中は明治二十一年九月私立補充中学校として麹町区飯田町に開校した後、 共立中学校、東京府城北尋常中学校と改称、同三十四年四月東京府立第四中学校となる。 同三十七年一月には牛込区市ヶ谷加賀町の此の地に木造二階建ての校舎が建ち、以来明治・ 大正・昭和前期にわたる深井鑑一郎校長の薫陶の下で、礼を基底とした人間教育と学問の 基礎の確立を通して、世に「天下の四中」の名を得るに至った。 時が移り第二次大戦の末期、昭和二十年三月十日および四月十三日の大空襲により明治 以来の校舎、講堂その他建物一切は灰燼に帰し、さらには敗戦後、学制改革もあって、 昭和二十二年、二十三年における旧制中学五年生の卒業を最後に、都立第四中学校は 六十年にわたるその歴史の幕を下した。併し不易流行の校風は、都立戸山高等学校に受け継がれ現在に至っている。最後の卒業生となった昭和十七年入学者一同、四中終焉五十周年を 記念して此の碑を建てる 平成十年三月 昭和十七年入学者一同」  「新宿区立なんど児童遊園」。 新宿区納戸町19。  「牛込中央通り」を横切りさらに東に進み「新宿区立中町図書館」前を通過。  その先、左にあったのが「宮城道雄記念館」。 新宿区中町35。  「宮城道雄記念館」の掲示板。 本日休館と。  石段の先が「宮城道雄記念館」入口。 名曲《春の海》の作曲家として知られる宮城道雄は、8歳で失明の宣告を受けて以後、自らの道を 箏曲に定め、やがて西洋音楽の要素を邦楽に導入することによって、新しい音楽世界を開拓し 続けました。彼の後世への影響は大きく、現在、「現代邦楽の父」とも称されています。 また、八十絃など楽器の開発と改良を行う一方、優れた演奏家として、さらには感性豊かな随筆家 としても人々を魅了するなど、多方面にわたって活躍しました。 当記念館は、この宮城道雄の偉業を顕彰すると同時に、日本音楽の発展に寄与するため、昭和53年(1978)12月6日に開設された、日本で最初の音楽家の記念館です。宮城道雄が晩年まで住んだ 敷地に建設された当館には数々の遺品のほか、生前書斎として使われていた離れ「検校の間」 (国登録有形文化財)も保存されており、ありし日を偲ぶことができます と。  中に入れなかったので「宮城道雄記念館検校の間」をネットから。 昭和23年建築。昭和30年移築。 宮城道雄の書斎として建てられ、開放的で洗練された意匠を もつ。宮城道雄本人の意向にそって茶室風に造られたと。 敷地の西北隅に位置する。木造平屋建、建築面積21㎡の小規模な建物。寄棟造桟瓦葺とし、 東・南面には深い庇を出し、外観に陰影を与える。6畳の主室には西面中央にトコ、その両脇に 琵琶トコと違棚を構える。洗練された意匠をもつ瀟洒な書斎。  「宮城道雄氏略傅 宮城道雄は明治二十七年四月七日神戸市に生る 生後二百日にして悪質の眼病あり九歳遂に 失明し2代目神戸中嶋検校の門に入る その芸術的天分は夙に音楽に発現し十六歳にして処女作 「水の変態」を成し 爾来「春の海」👈リンク「秋の調」「落葉の踊」「桜変奏曲」等幾多の 名曲あり 独自の妙音は一代を風靡して盛世の新日本音楽と称せらる 昭和五年東京音楽学校に迎へられて講師となり同十二年には同校教授たり 十九年高等官三等 正五位に任せられ 昭和24年には東京芸術大学講師たり 三十一年六月正四位勲四等に叙せられ 旭日小綬章の授與を受く その間芸術院会員の拝命放送文化賞の受賞 世界民族音楽舞踊祭に 日本代表として渡欧などの栄譽ありしを 昭和三十一年六月二十四日関西交響楽団との競演のため 大阪市に向ふ途上列車銀河より東海道刈谷駅付近の鉄路に転落せるを発見 手当中翌二十五日 光輝ある六十二年の生涯を終りぬ 口述及び点字写字機に依る「雨の念仏」「騒音」「垣隣」の詩趣多き随筆の類を收めたる 全集三巻の遺著あり 亦その詞藻を見るに足る 右 七周忌に当り属により 遺友 佐藤春夫 撰」 「宮城道雄記念館」👈リンクを見上げて。  入口の表札「宮城宗家」、「宮城會」と。  「宮城道雄記念館」を後にして、次の目的地「新坂」に向かって進む。  「新坂(しんざか)」案内柱。  「『御府内沿革図書』によると、享保十六年(1731)4月に 諏訪安芸守(戸田左門)の屋敷地の中に 新しく道路が造られた。新坂は新しく開通した坂として命名されたと伝えられる。」  都営大江戸線「牛込神楽坂駅」に向かって新宿区北町2の住宅街を北に進む。  右手に見えたのが「地蔵坂」。  案内柱が右手に。  「地蔵坂 この坂の上に「光照寺」があり、そこに近江国(滋賀県)三井寺より移されたと伝えられる 子安地蔵があった。それに因んで地蔵坂と呼ばれた。また藁を売るお店があったので、 別名「藁坂」とも呼ばれた。」  「地蔵坂」を西に進む。  「坂道、通り・路・道、横丁」 案内図をつくって見ました。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.10.30 19:07:53

コメント(0) | コメントを書く

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

|