|

|

|

カテゴリ:JINさんの農園

本堂から外に出て、本堂の天水桶、鎖樋 (くさりとい)を見る。

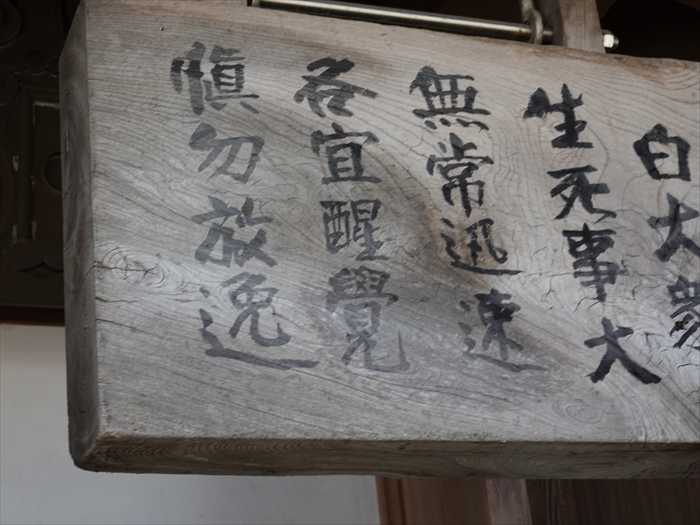

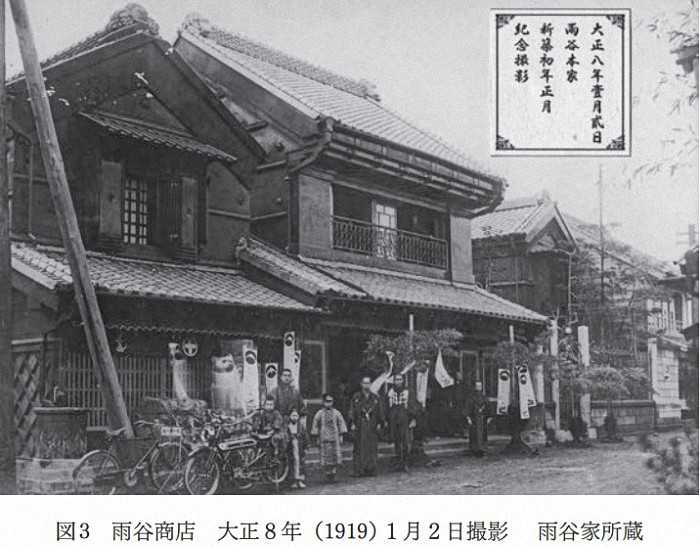

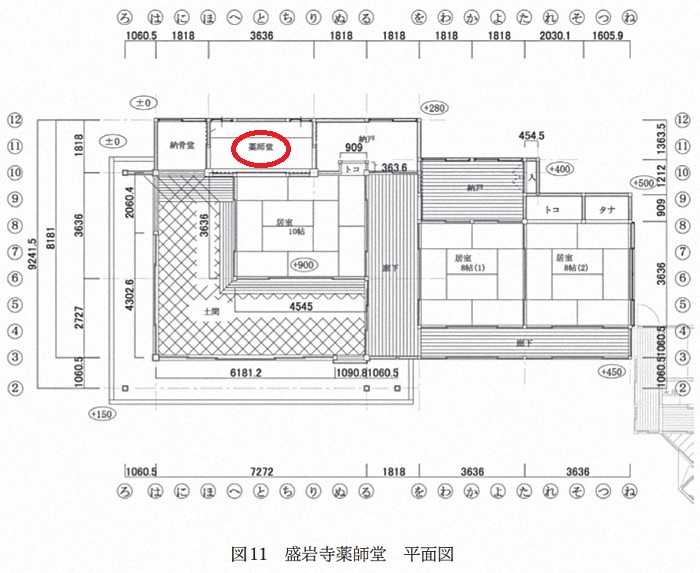

右にあった建物は、薬師堂の中に新たに造られた三畳丸炉茶室「無庵」であると。  お釈迦さんの最期の言葉・(長阿含経(ちょうあごんきょう)巻第四「遊行経」)と。 「白大衆(しらだいしゅ)(うやまってだいしゅうにもうす) 生死事大(しょうじじだい) 無常迅速(むじょうじんそく) 各宜醒覺(おのおのよろしくせいかくすべし) 慎勿放逸(つつしんでほういつなることなかれ)」 ■皆の者に申し上げる ■生死は我々にとって重要な事です ■諸行無常に速やかに過ぎゆく世界の中で ■各々しっかりと目を覚まして ■無為に時を過ごす事がありませんように と。  歴史的建造物「昭和文化館(薬師堂)」。 「越前屋(雨谷商店)」は、江戸時代中期から遊行寺惣門前(現在ふじさわ交流館辺り)で 薬品・砂糖などを扱っていた大店で、その様子は浮世絵にも描かれている。 関東大震災で店舗が倒壊したため、大正13年(1924年)店舗兼住宅として、倒壊した家屋の 部材も再利用して境川大正橋近くに新築された。その後、昭和13年(1938年)に二里半 離れた御所見・打戻の村長を務めた農家の母屋として移築され、住居として使われていた。 老朽化が進み、床下等の痛みもひどく平成22年解体することが決まり、貴重な建造物で あったので盛岩寺が譲り受けることとなり、解体後2年の保管を経て平成26年(2014年)に 寺社大工の棟梁によって、境内に移築されて現在に至ります。 大正、昭和、平成の三世代を商家、住居、薬師堂と違った形で移築再利用された木造建築は、 他に例を見ない。この建築が良い建材を選び、費用を惜しまず使われたこと。その構造や 意匠には、往時の大工の高い技術や職人の技が随所に見られ、部材の再利用により二回の移築と 継承が実現した。そしてなによりも三代の持ち主の建物への愛着が感じられ、そのぬくもりと大 正・昭和の息吹を伝える貴重な建物です と。 「大正硝子」の使われた引き戸で囲まれていた。 大正硝子は明治から大正時代に製造されたガラス。 現代のとても平滑で厚く透明度の非常に高い ガラスとは違い、大正硝子は歪みがあり、不規則な波によって光の屈折が生じ、ガラス越しの 景色が曲がって見えるガラスなのであった。 それがレトロを感じさせるのであった。  「雨谷(あまや)商店 大正8年(1919)1月2日 撮影 雨谷家所蔵」。 江戸時代中期から遊行寺惣門前(現在ふじさわ交流館辺り)で薬品・砂糖などを扱っていた大店 であったと。  扁額「薬師堂」。 薬師堂のこの扁額は大雄山最乗寺御前(住職)の揮毫であると。  扁額「昭和文化館」。 昭和文化館のこの扁額は昭和史研究家半藤一利氏の 揮毫寄贈である と。  「昭和文化館「薬師堂」」👈️リンク の内部にも入らせて下さいました。  千本格子の障子戸を見る。  レトロを感じさせるステンドグラス風の灯籠と古い時計が。  薬師堂内の薬師瑠璃光如来・日光菩薩・月光菩薩の三尊は、小柄ながらもおだやかで、 また十二神将は精かんで躍動感あふれる慈悲深い仏様であり、近くの堂の前旧東光寺の 本尊であったと。 明治初年寺は廃寺となり仏像は盛岩寺に移管されたのだと。  「薬師瑠璃光如来像」。  「十二神将」。   住職が、秘仏を見せてくださいました。  「薬師瑠璃光如来像」を別の角度から。  「盛岩寺・昭和文化館「薬師堂」 平面図」。 昭和文化館「薬師堂」内の薬師瑠璃光如来・日光菩薩・月光菩薩の三尊が安置されている 場所が◯。  八畳二間を見る。  廊下。 建物の特徴はセガイ(船枻)、太い梁、梁組の高い天井、大正時代のガラス戸や板戸、 千本格子の障子戸、京猫間の障子、当時は炭はありましたが冷房はなく、昔の生活の知恵と 工夫を随所に見ることができるのであった。  京猫間の障子を見る。  一番奥の八畳間の、土壁で囲まれた床の間には違い棚、天袋、地袋が。  外に出ると「茶釜供養塔」が白壁の前に。  「山門」と「六地蔵」を再び。  盛岩寺の白壁塀。  墓地の入口には「慈母観音像」が。  「慈母観音」。 真言 おん あろりきや そわか。 無染無着で泥の中より美しい蓮の花が咲くように、世の中の人々の心を清浄にするという意味 と。  墓地とその奥に大山の姿が。  ズームして。  さらに。 「當寺開山歴住大和尚宝塔」と刻まれた無縫塔をズームして。  歴史的建造物「昭和文化館(薬師堂)」を墓地側から。  平成 29 年(2017)5 月に国登録有形文化財に登録された。  そして白塀に映り込んだ木々の影を。 この白塀に、緑の葉を描くと、覆面アーティストであるバンクシーの新しい作品に似るのでは ないかと!!  これがロンドンのフィンズベリー・パークの壁に描かれた作品。 2024年3月17日に見つかり、バンクシーの作風に似ていると話題になっていると。 今回の作品は、枝を大きく切られた木の背後にある建物の壁に緑色のペンキが塗られているもの。 離れて眺めると、葉が生い茂っているようにも見える。木の下には、高圧ホースを持ち見上げる 人物が、バンクシーおなじみのステンシル画で描かれている。BBCによると、使われている ペンキは現地イズリントン行政区が道路標識に用いる色と同じだという。 これまで、環境破壊に警鐘を鳴らす作品も残してきたバンクシー。様々な憶測も飛び交うが、 この作品についてのバンクシーからのコメントは発表されていない。 写真はネットから。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2024.04.09 06:16:22

コメント(0) | コメントを書く

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

|