|

|

|

カテゴリ:JINさんの農園

当日、「藤沢地名の会」から頂いた資料(以下「資料」)から転記させていただきました。

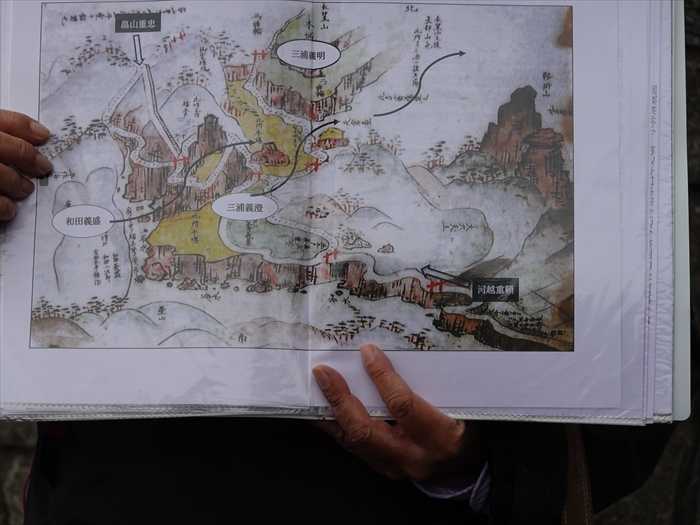

「三浦一族家系図 三浦為通:源頼義に従軍し、前九年合戦で武功を挙げた。それにより、相模国三浦郡を領地に もらったと伝わる。三浦氏の祖とされる。 三浦為継 : 源義家に従軍し、後三年合戦で活躍した。鎌倉権五郎景政が右目を射られたため、 為継がー矢を抜こうとしたところ、景政が「矢にあたって死ぬのは本望だが、顔に 足をかけられるのは武士の恥」と言ったと伝わる。そのため、為継が地面に膝を突いて 矢を抜いたという逸話は有名。 三浦義明:源氏と結びつき勢力を拡大した。相模国における源義朝の覇権拡大の後ろ盾となり、 娘が義朝の側室となる。源頼朝の旗揚げの際には「源氏再興のために目力するのが 自分の使命であり、末代までの栄誉だ」と感激の涙を流したとも伝わる。 衣笠合戦で戦死。 三浦義澄:兄の杉本義宗が早くに死んだため、三浦宗家を継いだ。「平治物語」では源義平に 従って戦った精鋭十ニ騎の中に義澄が描かれている。妻は伊藤祐親の娘。鎌倉幕府 設立に尽力した。 佐原義連 : 三浦一族佐原氏の祖とされる。源義経が率いる平家追討の戦いに従軍し武功を挙げた。 義連が馬に乗って急斜面を駆け下りたとも伝わる一ノ谷の戦し、「鵯越の逆とし」の 名場面は後世に語り継がれ、歌舞伎、浮世絵の題材となる。 宝治合戦で三浦宗家が滅びた後、佐原系が三浦の血を継いだ。 三浦養村 : 源頼朝の死後、従兄弟にあたる北条義時とともに、鎌倉箒府の政権確立に尽力した。 一族の和田義盛が起こした和田合戦では、幕府方につき、承久の乱では朝廷方についた 弟の義胤と戦い自害に追い込むなど、一族存続のため冷徹な決断をした。」  そして「三崎街道」を走り「衣笠城址」でバスを降り「三浦氏の本拠地 衣笠を歩く」の 散策のスタート。 横須賀市衣笠町2 「藤沢地名の会」の方から上記の「三浦一族家系図」と源氏との関係にについての説明を受ける。 三浦氏は、平為通が伊予守源頼義に仕え、「前九年の役」に奥州で活躍。 康平六年(1063)に前九年合戦の功績として、平為通が相模国三浦郡を賜って「三浦」を称し、 衣笠山に城を築いて館としたと伝えられている。また、弟・景通の子孫は相模国鎌倉郡に 蟠居して「鎌倉党」という武士団を形成し、大庭氏、梶原氏、長尾氏等の祖となったとされる。 そして為通から為継・義継・義明と家督が継がれていったと。  2022年NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で左・三浦義澄、右:三浦泰村を演じた 佐藤B作氏と山本耕史氏の写真をネットから。  三浦義澄=佐藤B作氏 三浦泰村=山本耕史氏 「中世の地形図(イメージ図)との比較 以下、「資料」から。 中世衣笠の地理と衣笠域 中世には久里浜湾は衣笠の辺りまで内海が続いていたと者えられている。水軍を擁していた 三浦氏の本拠地として、衣笠が選ばれたのではないだろうか。 山麓の右を流れる大谷戸川と左手の深山川に挟まれ東に突き出た半島状の丘陵一帯が衣笠城跡 である。源頼義に従って前九年の役に出した村岡平太夫為通が戦功によって三浦の地を与えら れ、所領となった三浦の中地である要害堅固のこの地に、両川を自然の堀として、康平年間 (1058 ~ 1064)に築城されたといわれ、以後為継・義継・義明の四代にわたり三浦半島経営の 中心地であった。 治承4年(1180) 8月源頼朝の旗揚げに呼応して、この城に平家側の大軍を迎えての攻防戦は、 いわゆる衣笠合戦として名高い。丘陵状の一番裾が衣城の大手口で、ゆるやかな坂を登って 滝不動に達する。居館は水の便の良いこの附近の平場にあったかと推定され、一段上に不動堂と 別当大善寺がある。  「横須賀市東部の主な中世遺跡と中世寺社の分布図」をネットから。 「古久里浜湾」が「現佐原城跡」近くまで入り込んでいたことが解かるのであった。  「矢竹(ヤダケ)」の群生地が近くにあった。 「矢竹(ヤダケ)」とは、本州、四国及び九州の山野に自生するヤダケ属のササで、シノダケと 呼ばれるものの一つ。棹の節が低く、節間が長いのが特徴。 「矢竹」の名前のどおり、かつては矢柄(矢の棒の部分)に、現代では釣竿や庭木として 使われる。日本以外では韓国に分布。漢字表記には「箭」あるいは「箭竹」もある。 「矢竹(ヤダケ)」が矢に適するのは、材質の硬さはもちろんのこと、葉(枝)が上部にしか できないこと、芽溝と呼ばれる棹の窪みが浅くて太さが一定であることによる。矢のほかに 筆や煙管(キセル)の軸、団扇、籠、飾り窓の材料などにも使われ、実用を目的として植栽に よって日本各地に分布が広がったのだと。  「三崎街道」の「衣笠隧道」手前の横断歩道を渡りながら三崎方向を見る。  その先、細い坂道の右手にあったのが「矢取前不動尊」。 横須賀市衣笠町4−3。  移動して。  「奉納 前不動屋根工事一式 平成廿三年九月吉日 衣笠町 市川勝彦?殿」と。  火炎後背を持つ不動明王・「矢取前不動尊」。  「矢取前不動尊」と。  その先には「山吹(ヤマブキ)」の花。  山吹(ヤマブキ)」は、北海道から九州の低山や丘陵地に普通に生える落葉の低木。 美しい山吹色の花が咲くので『万葉集』にも詠まれるなど、古くから観賞されてきた。 太田道灌が農家で蓑を借りようとすると、娘が蓑の代わりにヤマブキの枝を差し出しました。 しかし道灌は『後拾遺和歌集』(1086年)の「七重八重花は咲けども山吹の実の一つだに なきぞ悲しき」(八重のヤマブキは雄しべが花弁に変化し、雌しべも退化したもので、実が ならない。「実の=蓑は一つもありません」)の歌を知らなかったため娘に立腹した。 後にその無知を恥じた話は有名。この時代、すでに八重のヤマブキがあったことが、 この逸話からわかるだと。  坂を上っていくと「衣笠町内会館」。 横須賀市衣笠町8−2。  横須賀市・消火栓マンホール蓋。 黄色地に水色の横須賀上下水道イメージキャラクター「アクアン」と 赤いはしご車を描き、 下部は青地に「消火栓」の文字。 蓋全面に滑り止めの模様が入っていて、デザインも滑らないように?ブツブツで描かれています。 「単口」、「150」の文字が。  横須賀市衣笠町12の住宅街のかなりの斜度の坂道を進む。  そして再び「横須賀三崎線」に出ると、道路沿いには紅白の花桃の姿が。  後ろの山には、ソメイヨシノ、オオシマザクラが満開に。  「太田和街道入口」交差点。  「太田和街道入口」。 この先に横須賀市  擁壁石垣の凹んだ場所に石碑が。 横浜横須賀道路の衣笠インター入口付近の小さな石柱。 石柱は擁壁と一体化しているように見え、見過ごしてしまいそうであった。  「衣笠城追手口遺址」と。 ここが衣笠城の大手口。大手口は、本来は追手門(おうてもん)と言っていたと。 追手とは、敵を追いつめる方向にあるという意味で、籠城のとき敵を正面に追いつめて戦闘を 一箇所へ集中させる目的がある。 この役割から、大手門の先は枡形が構築されているところが多く見られる。 これも大手門とセットで、敵の攻めを鈍らせる目的があります。 このように大手門は、城の正面に位置する門でありながらも、同時に防御上における重要な 攻撃戦略でもあったのだと。 横須賀市衣笠町25−33。  「衣笠城址要図 さらに、その裏山がこの域の最後の拠点となる詰の城であったと伝えられる平場で、 金峯山蔵王権現を祀った社が存在した。また、その西方の最も高い場所が、一般に物見岩と 呼ばれる大岩があり、その西が急峻な谷になっている。 要害の地形を利用して一部に土塁や空堀の跡が残っている。 このように、この地一帯は平安後期から鎌倉前期の山城で、鎌倉時代の幕開けを物語る貴重な 史跡である。」  説明員の説明資料「衣笠城趾古図」。  解りやすい「衣笠城趾古図」をネットから。 衣笠合戦は、源頼朝が打倒平家の兵を挙げた治承4年(1180年8月)、頼朝に呼応した伝説の 英雄三浦義明が、衣笠城で畠山重忠を代表とする平氏軍と戦い、壮絶な最後を遂げた戦い。 この絵図は、衣笠合戦の配陣を「吾妻鏡」の記述により描いたものと思われ、江戸時代後期の ものとされている と。 畠山重忠らの来襲を聞いた三浦一族は衣笠城に籠り、それぞれ陣を敷いた。 東ノ木戸(大手):三浦義澄と佐原義連 西ノ木戸(搦め手):和田義盛と金田頼次 中の陣:長江義景・大多和義久 そして、棟梁の三浦義明は、津久井義行・多々良義春らを従え、本丸で総指揮に当たった。 8月26日の辰の刻(午前8時)、畠山重忠・川越重頼・江戸重長・金子十郎家忠ら村山党の 連合軍以下数千騎が攻め寄せた。 大手口:川越重頼・江戸重長・金子重忠ら村山党 搦め手:畠山重忠 と。  衣笠城址と大善寺の方向を記した「衣笠城跡」案内板が三叉路に立っていた。  三叉路に鎮座する木製の祠の中には、3体の地蔵石仏の姿が。  「地蔵尊」に近づいて。  そしてその先にあった横須賀市汚水マンホール蓋。 市の木オオシマザクラ(葉も)と 中央に市章が描かれている。「車道」「おすい」の文字。 平成13年度から採用 と。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2024.04.16 04:28:13

コメント(0) | コメントを書く

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

|