|

|

|

カテゴリ:観照 & 探訪

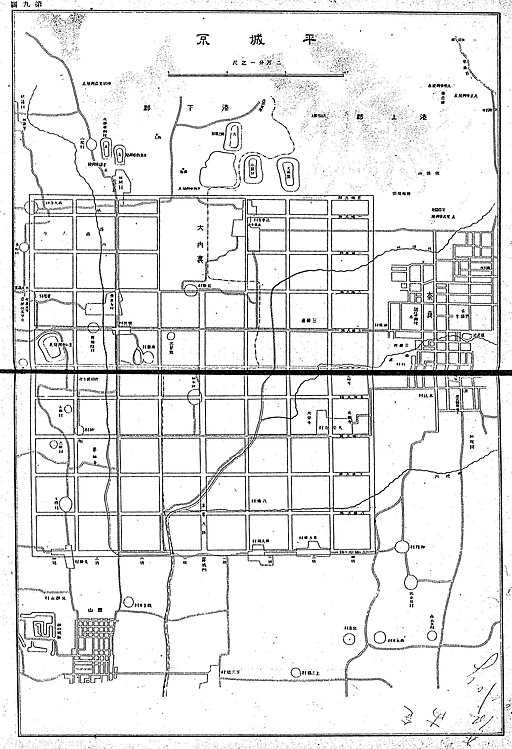

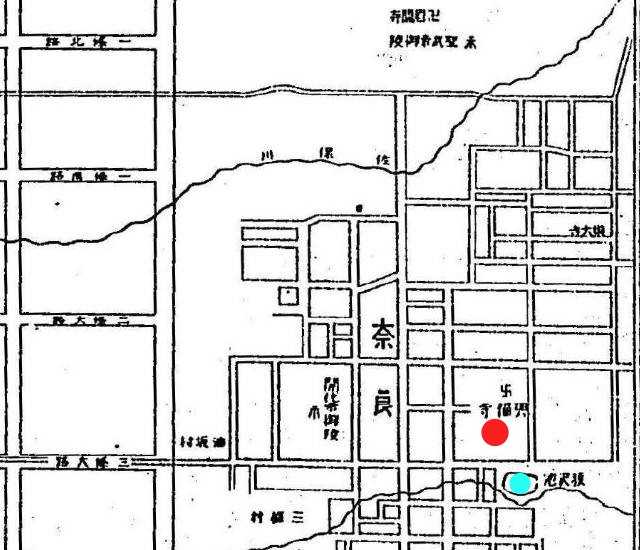

猿沢池(パノラマ合成) 5/9(木)、奈良国立博物館へ「空海」展の鑑賞に出かけました。 たまたま前夜にNHKの番組「歴史探偵」で「平城京と藤原氏」を見ました。 この番組を見て、改めて平城京における外京の位置づけと地形を再認識しました。  (資料1) (資料1)これはウィキペディアの「平城京」から引用した「平城京地図」(710年)です。 平城京の北東側に飛び出した区画が「外京」です。  外京を切り出した部分図にドットを加筆しました。赤丸が興福寺の所在地、水色の丸が冒頭の景色、「猿沢池」です。 JRの「奈良」駅辺りが、かつての平城京の東端で、南北に「東京極」が通っていたようです。その通りは「東四坊大路」と称されるようになります。外京で南北の基幹となる通りが、東五坊大路~東七条大路と称されます。 この外京の区画辺りが、現在の奈良市になっています。 日本史の年表を見ますと、平城京への遷都は710年3月。710年に藤原氏は氏族の菩提寺を山階寺から興福寺に改称しました。730年に興福寺に五重塔が建立され、734年に西金堂建立、十大弟子・八部衆像が造立されたのもこの年です。着々と伽藍の充実が図られていきます。(資料2) テレビ番組では、平城京の3D画像を作成に、シミュレーションしてみると、平城京の各大路から興福寺が遠望できるということを再現していました。興福寺は藤原氏の政治力、勢力を象徴するものとして、君臨していたようです。 741(天平13)年に、「国分寺・国分尼寺建立の詔」が発布されます。このとき、大和国分寺(金光明寺)が設けられ、ここが東大寺の前身になります。743年に「盧舎那大仏造立の詔」が発布され、752年に「大仏開眼供養」が行われ、その後に七堂伽藍が順次建立され、東大寺となります。(資料2,3) 平城京は、藤原氏の興福寺とともに始まったということになりますね。この視点を今まであまり考えてはいませんでした。 JR奈良駅から、三条通を東にかつての外京の区画内を歩みます。この三条通が、かつての平城京の三条大路です。 そこは緩やかな坂道になっていて、猿沢池と興福寺の伽藍のある場所とは、さらにかなり高低差があります。 興福寺が丘陵地の高台にあることと、その意味を再認識した次第です。 冒頭の景色は、池の北西側からパノラマ合成で撮った景色です。  池畔から東を眺めた景色。東辺に浮御堂が見えます。東屋には無料で入れるとか。  池畔から池中を眺めると、普段ここに亀が幾匹かたむろしているのを見かけてきたのですが、全く目にしませんでした。猿沢池はもとは興福寺の放生池です。 三条通の北側の石段道を通って、興福寺境内に入ります。  石段道の途中で、時折立ち寄る地蔵尊群が祀られている場所。石段道から左(西)側に入ります。   石仏群の中央に安置されている延命地蔵尊      様々なタイプのお地蔵さまが並んでいます。観音菩薩石像も安置されています。  石仏群の西には、三重塔があります。  相輪の上部 相輪の上部宝珠・竜車・水煙と九輪のうちの上二輪を撮ってみました。全体が相輪です。  塔の姿は優美 塔の姿は優美 取り替えられたのか、鬼瓦は新しい感じです。彫り込まれた鬼の顔は古いスタイルが継承されています。  石仏群の前からは、南円堂を見上げる形になります。  石段を上りきり南円堂前に。南円堂自体の前に観光客があまりいませんでしたので、久しぶりに御堂の近くに立ち寄りました。  八角堂の正面、拝所・右側の柱に木札が掛けられています。 南円堂の本尊は不空羂索観音菩薩です。 左に真言が記されています。 おん はんどま だら あぼきゃ じゃやでい そろ そろ そわか 真言は「真理を伝える、仏の言葉」(新明解国語辞典、三省堂)です。サンスクリット語の言葉の発音をそのまま書き取ったもの。私はサンスクリット語での原文を読めませんので語義は不明です。棒読みするだけではいわば呪文のような・・・・ですね。   南円堂は813(弘仁4)年、藤原冬嗣が父の内麻呂追善のために建立されました。 現在の建物は創建以来4度目のもので、1789(寛政元)年再建されたものと言います。 現在、「西国三十三所」の第九番札所になっています。(資料4)  南円堂の右前(北東側)に小堂が見えます。 近くまで行くことがなかったので、拝見しますと、   この小堂に安置されているのは、賓頭盧尊者でした。 正面には、日本語での案内とともに、英文での案内も掲示されています。 案内文を読んでいる欧米人観光客を見かけました。  小堂の木組はきっちりしています。頭貫、木鼻、蟇股等、シンプルですが文様彫刻が施されています。   ベンガラ塗りの柱に白壁の御堂を傍ちかくで眺めました。 青空を背景にするとやはり気持ちはいいですね。  この石段参道を上り、南円堂を左に眺めつつ、右折していく時はほとんど意識することがないのですが、南円堂の南に鐘楼があります。 復元された中金堂を北に眺めつつ、東に向かいます。  すっかり忘れていたのです。五重塔が修理工事に入っていることを! 五重塔の北側の参道を通って、奈良公園へ向かう長年の習慣で、意識せずにルーティンとして興福寺境内を横切ろうとしてきたのが失敗。 五重塔前の工事用仕切り塀前の参道を右折して、再び三条通に戻り、奈良公園の方向に向かいます。 めざすは奈良国立博物館です。 つづく 参照資料 1. 平城京 :ウィキペディア 2.『新選 日本史図表』 監修 坂本賞三・福田豊彦 第一学習社 3. 東大寺の歴史 :「東大寺」 4. 南円堂 :「興福寺」 補遺 平城京 :「ジャパンナレッジ」 ⑥猿沢池 :「大和川清流復活ネットワーク」 猿沢池と興福寺の伝説 奈良の昔話 増尾正子さん :「CITY MAGAZINE マイ奈良」 法相宗大本山 興福寺 ホームページ 木造不空羂索観音坐像 南円堂 不空羂索観音 :「コトバンク」 賓頭盧 :ウィキペディア びんずる様とはどんな人?びんずる様の体が赤くて外にいる理由 :「花臺山金剛院」 不空羂索観音の梵字・種字|真言・マントラ|ご利益 :「梵字一覧まとめ」 ネットに情報を掲載された皆様に感謝! (情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。 その点、ご寛恕ください。) 探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -2 奈良国立博物館「空海」展 へ 探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -3 奈良国立博物館 庭の景色となら仏像館 へ 探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -4 拍子神社、吉城園(1)離れ茶室 へ 探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -5 吉城園(2)苔の庭・茶花の庭 & 復路 へ 探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -6 復路、率川神社に出会う へ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

たくさんの、色んな形のお地蔵さま、つい目が行きます

どれにも赤い前掛けがかけられて、きちんと信仰されているかたがお世話されているのが分かりますね びんずるさんにも祠が作られているのですか 北摂のお寺では、雨ざらしでお堂の隅におられるのが多いですが こちらも信仰されている姿ですね (2024.05.11 20:03:33)

Jobimさんへ

あそこの石仏群は、色々なタイプのお地蔵さまの集まりになっています。全部、一体ずつ撮ればいいのですが、それはしていません。 訪れるたびに、目に止まったお地蔵さまなどを数体撮るだけでした。お地蔵さまにお参りに来ている人の邪魔になりますので・・・。 賓頭盧尊者は、私の経験でも殆どが御堂の端近くに、庇の下に露天で坐っておられる形ですね。 直接、賓頭盧さまの体に触れて、病気平癒を祈願するということから、自然と露天状態であることが便利だったことからかも知れませんね。 「撫で仏」の信仰が、いつのまにか、間接的な接触伝染や衛生観念から、触らない方向に進んできたのでしょうか。 (2024.05.12 11:20:48) |