|

|

|

カテゴリ:常識から考えてこれはおかしいよ

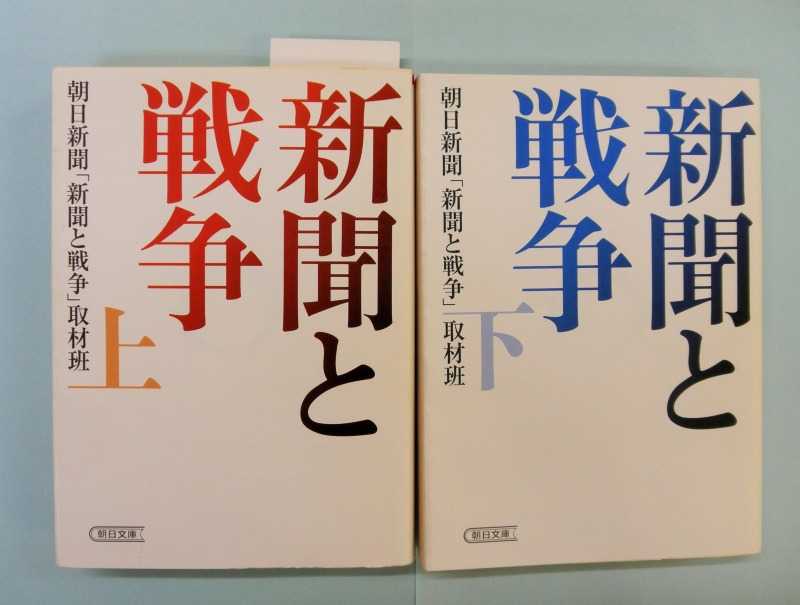

水平社創立100周年記念報道を検証しました 私たちの夢は150周年、200周年は静かに迎えることだ はじめに 前号で次号は後篇として映画『破戒』について論評することを予告させていただいたが、映画の封切りが7月の初旬なので、次の記事をアップするまでの期間が長くなる。不思議なことにこのブログは「面白い」と、たくさんの人たちにアクセスしていただいている。「部落問題が面白い」とは誠に嬉しいことだ。そこで、手前勝手ながらなるべく掲載期間を空けないようにと考え、この記事を間に挟むことにした。 マスメディアは水平社創立100周年を盛り上げるために、一生懸命に特集記事を掲載してくれました。長年にわたり人権運動に参加してきた私たちにとって誠に有り難いことですが、残念なことに部落解放団体や一部の自治体など以外ではほとんど話題になっていない。マスメディアの特集記事(主に新聞記事)の内容を検証してみると、もうすぐ真夏を迎えるのに背筋が寒くなる。 「真実を報道する機関なのに真実がわかってない」 「マスメディアなのに人権がわかってない」 と批判すれば、マスメディアという{権威の塔}に住む妖怪たちから、ボロ提灯をぶらさげて夜道をとぼとぼ歩いているような小さな団体が「生意気な!」という声が聞こえてくる。  水平社100周年報道・マスメディア(主に新聞)は「解放同盟」の記念集会を洪水のように報道した。報道するのは自由だが、どの新聞を読んでも、なぜ「ネット差別」が発生するのか?その原因については書かれていない。このままいけば150周年記念集会も盛大に開かねばならなくなるぞ。 1、「解放同盟」の水平社創立150周年をめざす戦術 水平社創立100周年を記念して集会を開催し、その歴史的経験と教訓を学び継承することは大切だが、部落差別が依然として「厳しい」という状況の中で開催するのは誠に悲しいことだ。100年も運動したお蔭で部落差別は基本的に解消したので記念集会は今回で終わりとする。創立150周年、200周年は歴史的記念日として記憶されるが盛大な記念集会は開けなくなったというのが嬉しいはずだ。 「部落解放同盟」(「解放同盟」)主催の記念集会が京都市で約1000人を集め開催された。集会では映画『破戒』が上映され、主人公の丑松を演じた若手人気俳優の間宮祥太郎までが登場するという派手なものであった。この盛大さの背景にあるのはネット空間での「差別発言」や「部落地名総鑑」を根拠にした「部落差別解消推進法」が成立し、新たな運動への地歩を築いたという前進ムードがあるからであろう。 集会では組坂繁之委員長が挨拶の中で、ロシアのウクライナ侵攻にふれ、「戦争は最大の差別であり、人権侵害」であると明確に憲法改悪と軍事大国化に反対する姿勢を示し、水平社運動の教訓を踏まえ平和主義を堅持する立場を明確にしているが、注目すべきは、集会の「あらたなる決意」(「決意文」)である。「決意文」には、①「ネット社会の到来は世界を急速に結びつけたが、同時に差別、偏見、憎悪を増幅させている。」と、ネット社会の問題を提起し、「国際的な水準を反映した包括的な法制度を実現させる」と訴え、②国内外の被差別マイノリティーとの連帯促進が提起されたことである。 賢明な皆さんはもう「解放同盟」の描いているストーリーライン(筋書き)はおわかりですね。反戦平和主義の立場をとりつつ、①沖縄の人々、アイヌ民族、障害者、在日外国人などのマイノリティーと連携し、②「ネット規制」を強化するための「包括的法制度」をつくるという筋書きなのです。 ※詳しくは2020年3月17日「ことわざで考える-部落差別の解消の推進に関する法律・『人権条例』は自治体の発行する『同和補助金の誓約書』」を参照してください。  『朝日新聞』の反省・『新聞と戦争』(朝日新聞出版)には「戦後60年も過ぎたのに、朝日は戦争を翼賛し、国民を巻き込んだ経過について、包括的検証したことはなかった。」と反省し、「タブーを恐れず、事実とデータをして語らしめ、客観描写に徹すること。」と取材の原則を述べている。ホンマに反省していますか? 2、「解放同盟」のストーリーラインを無批判に報道したマスメディア ●『朝日新聞』 『光あれ水平社宣言』を5回に分けて連載した。連載のテーマは水平社宣言が日本国内の被差別者に大きな影響を与えてきたことを証言させるというものだ。有名なジャーナリストの安田菜津紀さんなどを登場させ水平社宣言について語らせている。 安田さんは部落差別が「『存在しない』という声には、あなたの目の前にはなかったとしても、この社会のどこかにあるかもしれない。目の前にあっても気づいていないかもしれない」(2月26日)と、まるで「人権音痴よ、差別はあるのだ。よく探してみなさい!」と言われているようだ。 さらに、同紙社説(3月2日)では「部落解放・人権研究所の調べでは、人権擁護に関する条例をもつ自治体は130をこえ、200以上がネット上の不当な記載をチェックしているという、こうした取り組みと定着と拡大をはかりたい」と、「解放同盟」が進める人権条例やネット規制を拡大する必要性を強調している。さらに、「人々の意識までに分け入って、憲法が掲げる基本的人権の尊重をどうやって実現するか。歩みを止めてはならない。」(同上)とまでいいきる。「部落差別」をなくす為には「内心の自由」に踏み込んでもいいというのだろうか。 ●『毎日新聞』 「解放同盟」の組坂繁之委員長の意見を1ページ全部を使って特集(3月4日)した。組坂氏は記者の「今後はどこに力を入れていきますか?」という質問に対して、「まずは人権侵害に対する救済機関の設置を目標にする。政府から独立した機関を作り、ネット上の差別を削除勧告できるようにする。世界のあらゆる差別撤廃運動との連帯、部落差別問題に関する啓発には引き続き力を入れたい。」と答えている。 同紙社説(3月4日)では「差別を助長するネット上の情報が、若者に誤解や偏見を与えている可能性がある」として、「『部落差別解消推進法』は国や自治体に教育や啓発を進めるよう求めている。ネット時代に対応した新たな取組みも必要だ。」と提起し、ネット規制を強化するための法整備の必要性を強調する。 ●『読売新聞』 1ページ全部使い特集(3月3日)した。内容は水平社創立から今年までの部落の歴史と主な国の同和対策の歴史が書かれている。そして、「解放同盟」委員長の組坂氏の談話も小さいスペースであるが掲載している。その内容は「決意文」の「差別を禁じる法の整備や人権侵害救済制度の拡充を求めていく」と同趣旨であるが、同紙は他紙のように「差別を禁じる法」の必要性についてはコメントしていない。 ●『神戸新聞』 5回にわたり「向き合う水平社宣言」という連載を行い、水平社宣言が人権運動や国民の人権意識に与えている影響について報道したが、内容は他の新聞社とほぼ同じである。さらに、「解放同盟」の記念集会(3月4日)を報道する記事の中では、「部落解放・人権研究所」の情報を基に、「2000年代に入り、差別投稿を見つけて削除につなげる自治体のモニタリング事業がはじまった。新潟、和歌山、熊本などにも広がり、現在は200を超える。」さらに、「全国同和行政促進協議会がネットでの差別防止については『現行法等では有効な手段がとれない状況を踏まえ、実効ある対策が必要だ』と国に要望した」という事例まで紹介している。 同紙社説(3月10日)では、「現行制度では有効な手段がないのが実情だ。差別そのものを禁じる法律と人権侵害の被害を救済する仕組みを確立する必要がある。」と、差別規制法を策定する必要性を提起している。 『西日本新聞』や『東京新聞』についても読んでみたが、その主張する内容は「解放同盟」の描く筋書きに沿ったものであった。 ※詳しくは2012年12月06日―「『週刊朝日』橋下徹大阪市長連載記事に対する意見書その2」を参照してください。  紫陽花にカエル・カエルの同音異義語には、変える・替える・代える・換えるなどがある。いずれも主体的に変化を起こす言葉だ。 3、「差別」を監視するシステムは言論・表現を抑圧するシステムに転化する すでに200を超える自治体がネット空間の「差別」を監視(モニタリング)し、「差別」と判定した場合にはプロバイダーに削除要請し、応じない場合は訴訟を起こし、判決に基づき削除させるシステムを確立しつつある。「解放同盟」はこれを全国の自治体に広げようとしているだけでなく、規制を強化し、罰則を与える法律を制定しようとしているのである。この方針をマスメディアは水平社創立100周年特集の中で、こぞって支持している。 こうした流れに沿って、本年6月13日、侮辱罪の厳罰化(1年以下の懲役・禁固か30万円以下の罰金)などを盛り込んだ改正刑法が参議院本会議で可決、成立した。7月に施行される。厳罰化の目的はネット上の誹謗中傷の深刻化を抑止するためのものであるといわれるが、これによって、ネット上における誹謗中傷が減少することになるだろうか?また、政治家や公務員に対する批判などを萎縮させ、表現の自由が脅かされる危険性が強くなることもあるはずだ。しかし、差別規制の強化・厳罰化を掲げているマスメディアの立場から言えば、この流れに抵抗することはできない。 私たちはこの監視システムについても注意を怠ってはいけない。 ロシアのプーチン大統領はウクライナへの侵攻の口実に「ネオナチ」の排除を掲げている。そして、侵攻に反対する世論を徹底して抑え込むために、ネットのモニタリング(監視)を行い、侵攻に批判的な言論の削除を行っている。支配者は「戦争するため」「言論を統制するため」などと、正直に言うことはない。「ネオナチをやっつける」ためだなどと、国民が共感する言葉を利用してシステムをつくる。 恐ろしいことに日本では極少数の「差別者」が発する「ネット差別」が利用され、「人権を守れ」と称してネット監視システムがつくられつつあるのである。宇宙ロケットが大陸間弾道弾になるようにシステムは一旦出来上がると「人権抑圧」にも転用が可能なのである。ゆえに法規制については最大限の注意をはらわなければならないのである。 ※詳しくは2020年7月16日―「国家の規制で『ネット差別』が消える社会はいい社会ですか?」 を参照してください。  紫陽花の下のたぬき・いたらびっくりするがいたら楽しいだろう。「部落民」を誹謗中傷する人の中には、「部落民」もいるらしい。なんて悲しいことだ。 4、水平社創立100周年報道にみるマスメディアの非科学性 なぜマスメディアは「解放同盟」の手先となっているのか? 理由はふたつある。ひとつは部落差別の定義が明確にされていないことである。『朝日新聞』や『神戸新聞』などの報道を見ると、他の差別問題と部落差別の区別が出来ていない。すべての差別問題は同じではない。それぞれ成立過程や条件が違うために、その基本的性格、解決の過程、解決された状態はおのずと違う。一括りにしてしまうと、部落差別はすべての差別が「一斉」に解決しなければ解消しないことになってしまう。その違いを無視して、「被害者の立場によりそう」などという、情緒的で非科学的な態度を基本にして報道してきたため、「被害者団体」の意見に無批判に追随せざるを得ない状態に陥っているのである。 信じられないことだが第三の権力といわれるマスメディアは未だに部落差別の本質がわかっていないのである。 二つ目は報道内容がマスメディアの収益に繋がるという逃れられない宿命にある。SNSの広がりの中、新聞協会が公表した一般新聞の総発行部数(2021末)は2000年には4740万部あったのが3000万部を割る寸前になっていることを明らかにしている。この3年間はコロナ禍で新聞を読む時間は増えたはずだが、発行部数は激減しているのである。 新聞は発行部数を基礎として、広告、販売店の折り込み広告によって収益を確保するから、発行部数の増減は会社の存続さえ左右するのである。そうした観点から見れば、マスメディアが最も影響を受けるのは読者の動向、社会の気分なのである。 「部落差別解消推進法」の成立、自治体での人権条例制定の広がりがマスメディアの注目を「解放同盟」に集中させる結果となったようだ。また、「解放同盟」の批判勢力である全国地域人権運動総連合がコロナ禍を理由に記念集会を開催しなかったことも要因の一つであろう。 5、SNSの広がりで激化していく個人とマスメディアの対立 SNSの広がりはパラダイムシフト(社会的価値観の転換)を引き起こしている。 SNSの発達はパラダイムシフトを進めつつあるのだ。マスメディアの報道がSNSにとって代わられようとしていることは国民みんなが感じているはず。大量の活字と写真で提供される新聞。「社説」や「論説」にみられるように、人々の価値観をある一定方向に向かわせようとする洗脳性が批判されはじめている。このブログもそのひとつだ。 SNSの優れた特徴は双方性である。一般人がはじめて今まで一方的に提供されてきた情報を選択し、分析し、整理して、自分から不特定多数の人に向けて自分の意見を述べるシステムを手に入れたのである。 こうした変化の中で、私たちは国民の社会的価値観が大きく変化し始めていることに気付かねばならない。その変化をおおまかに表現すれば次の通りだ。 ①21世紀は「人権と平和の時代」ではなく「戦争、異常気象の時代」であった。 ②SNSの発達により、自由と民主主義が世界に広がる時代ではなく、SNSを利用して言論・表現の自由を規制する全体主義が広がる時代となった。 ③国民がSNSを手にいれたことにより、社会制度の改革より、「個人の価値観」、「気持ち」を優先する意識が広がっている。 部落差別についても社会的価値観が変化していることを認識しておかねばならない。SNS普及により以下のように変化している。 ①部落問題に関する情報や知識が学校同和教育や自治体の啓発、運動団体の独占物であった時代は終わっている。 ②部落差別に関する認識は個人の価値観を基礎にして行われる情報収集と分析によって決まる。 ③SNSはネット空間を介して部落差別に関する認識の一致するグルーブを形成する。 「ネット差別」は同和対策に関わる運動団体関係者による利権あさり、終わりなき同和対策に対する批判や意見が暴力的「確認・糾弾」により長期間にわたり抑圧されてきた結果、国民の間にストレスが蓄積されてきたために発生している。 SNSの普及は部落問題に関する意見や疑問を発する空間を国民に与えた。その空間は匿名性が高いということもあって、自由な批判を誘発し、沈殿していた「差別・偏見」さえも舞い上がらせた。玉石混交は世の常であるはずだから、人権教育・啓発を推進している政府や自治体は「専門家」として積極的にネットに参加して「ネット内啓発」を活発化すべきであったが、「差別・偏見」を「差別がある」という例証にするだけであった。 SNSは優れた啓発システムである。どんな意味で優れているかといえば、個人が自由に発言できるということである。これを法規制強化で封殺すれば「差別・偏見」がなくなるだろうか?さらに、悪質なサイトが生まれ、激しいヘイトクライムが発信されることになるのではないだろうか。その結果、私たちは水平社150周年もまた盛大に記念集会を開かなければならなくなるのではないだろうか。  夏到来・人を攻撃すると余計暑くなるから、夏は「ネット差別」はお休みにしようぜ。 6、「入口にもどろう」―どんな基準をもって「差別」と断定するのか? マスメディアは差別の定義が分かっていないと書いた。そして、政府や地方自治体も同じである。そうした状況の中において、差別を断定できる個人や団体があるはずがない。あるとすれば当事者となる。では当事者は差別の定義を理解しているであろうか?あるとすれば被害者しか感じることのできない気持・感情となる。 「部落差別解消推進法」の成立、全国に広がる人権条例の制定は部落差別の定義を持たないマスメディアから見れば、「解放同盟」は「水平社の後継者」となり、必然的に「解放同盟」の主張を無批判に報道することになるのだ。 水平社創立100周年にもなるのに今頃という意見もあるかもしれないが、「わからなくなったら入口にもどる」(NHK連ドラ「ちむどんどん」の平良三郎の言葉)こと、部落差別の根本概念を認識することである。 ●まずは部落差別の定義を明確にしておこう―見えない差別はない。 ①差別とは、自然法・社会契約説に基づき成立した近・現代社会の法及び道徳に反して、本来、平等であるべき人間が不平等に扱われることである。 ②部落差別とは、日本における封建社会において成立した身分制度の残り滓(カス)により、現代社会においても日本国民の一部の人たちが不平等に扱われることである。その不平等とは居住地の移転、通婚、就職、教育などの権利と自由が完全に保障されていないことである。 ● 「ネット差別」(部落差別に限定)の定義も明確にしておこう―法規制で『差別者人名総鑑』ができるかも。 ①「ネット差別」とはネットの匿名性を利用した「部落」「部落民」に対する誹謗・中傷である。 当然ながら誹謗中傷とはいわれなき理由により、集団およびそこに所属する個人の平等な権利を侵害することである。 ●ついでに「ネット批判」も定義しておこう―ネット空間を社会的弱者の砦に ①「ネット批判」とは政治的・社会的少数派および個人がネットを利用して意見や批判を表明する権利である。しかし、いわれなき理由による批判は誹謗中傷となる。 部落差別を判定するのは政府でも自治体でも、マスメディアや運動団体でもなく部落差別の根本概念を理解している人なのである。 さあ夏だ!がんばって勉強しようぜ。  タヌキとカエルからのお知らせ・

次号は後篇-映画『破戒』について論評するよ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2022年06月20日 15時43分35秒

[常識から考えてこれはおかしいよ] カテゴリの最新記事

|