|

|

|

カテゴリ:常識から考えてこれはおかしいよ

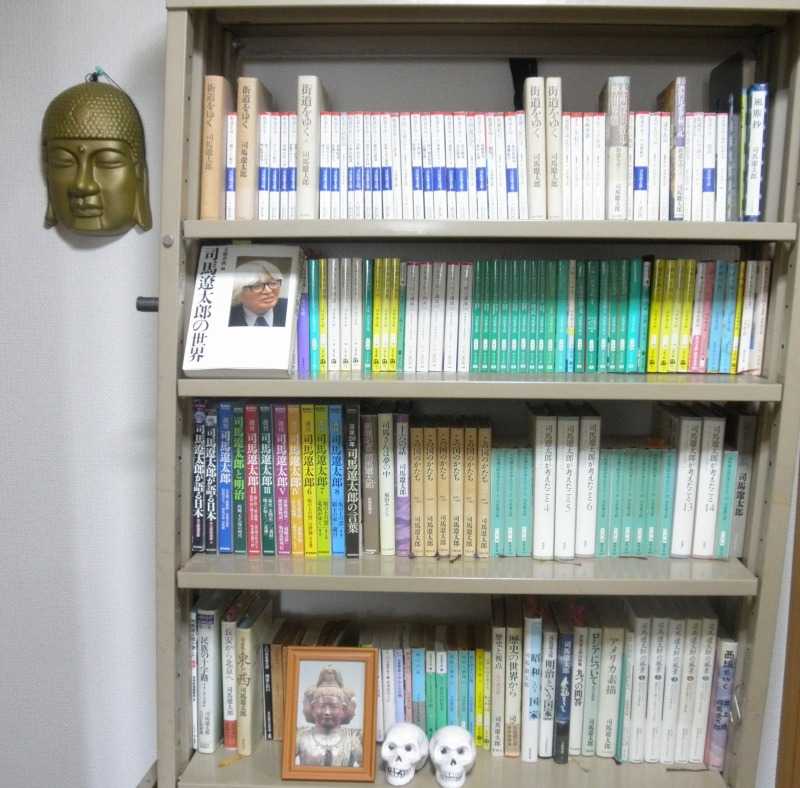

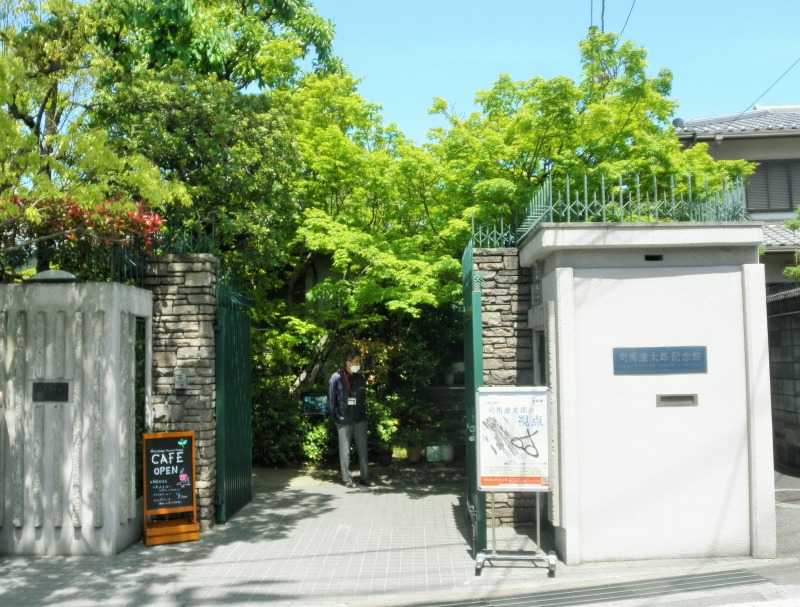

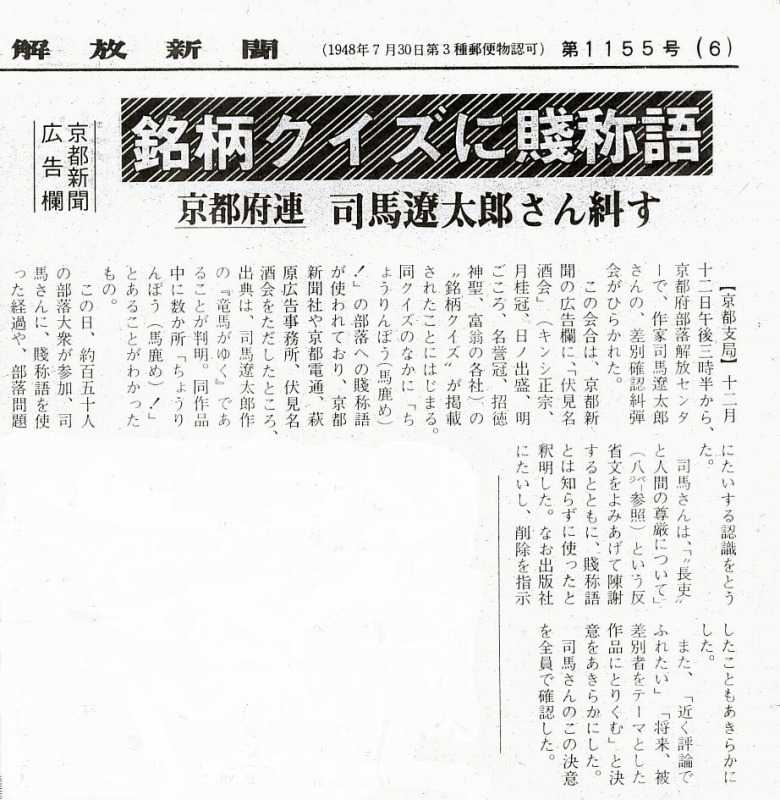

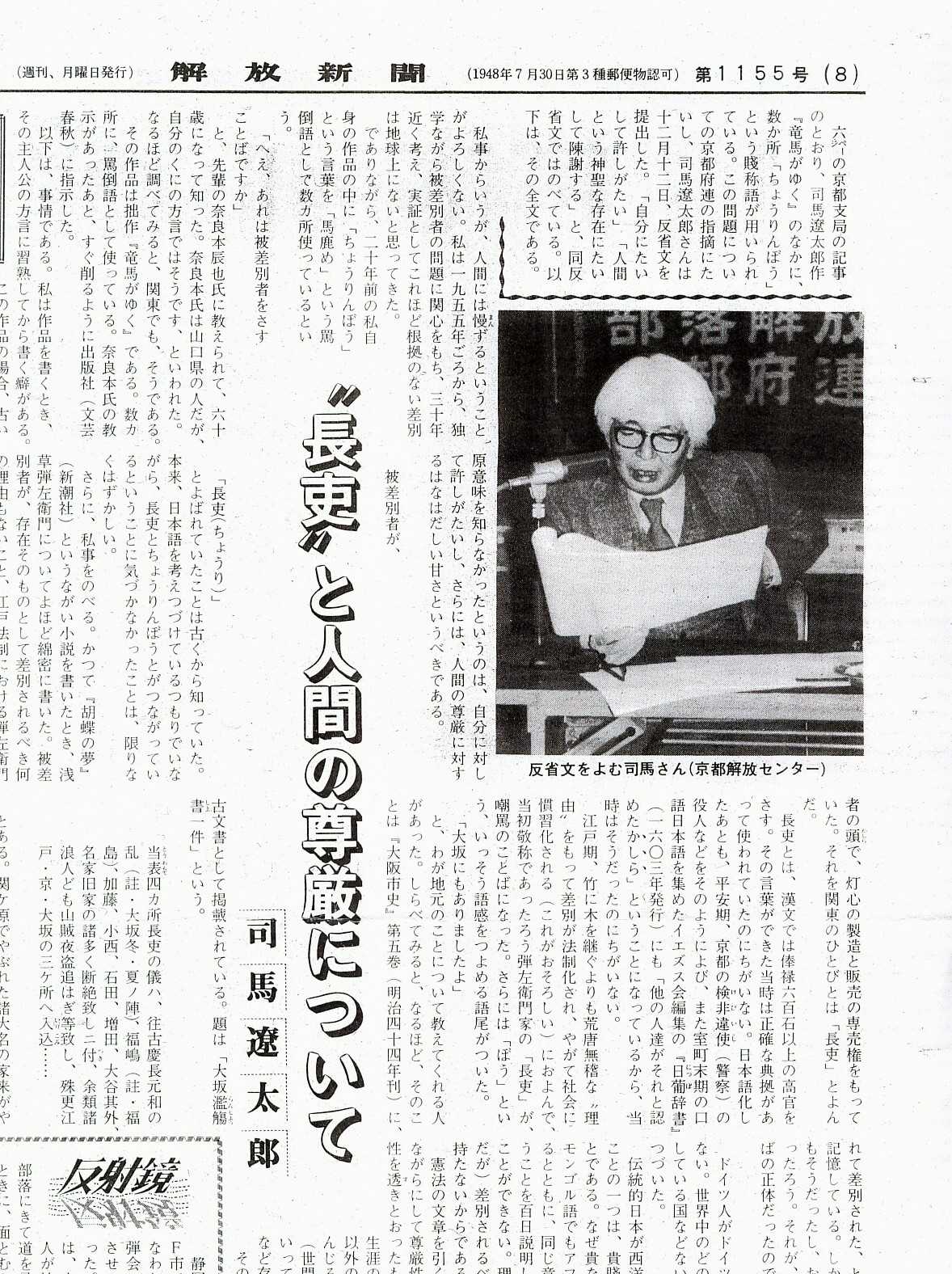

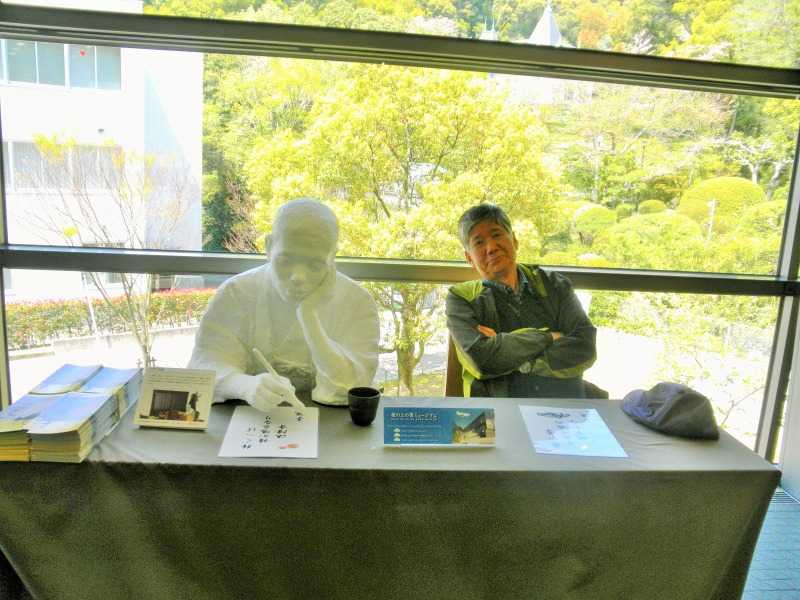

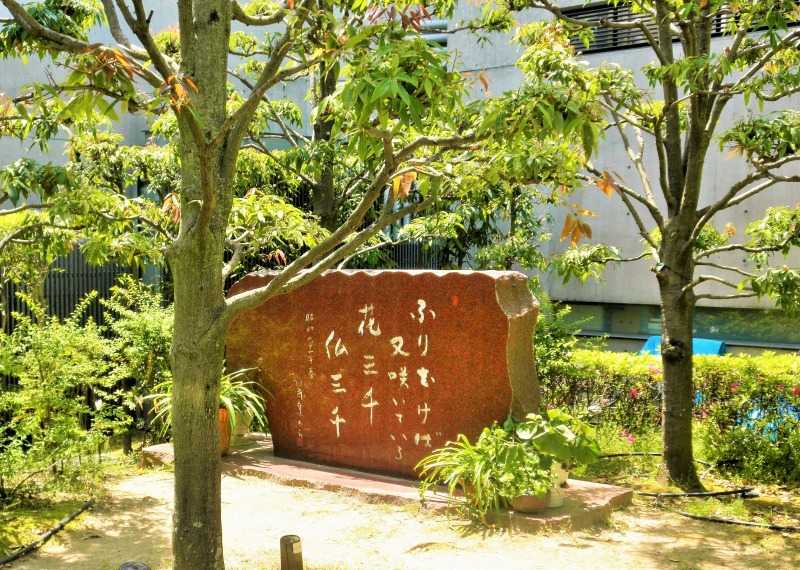

国民的作家司馬遼太郎と部落問題 生誕100周年ー 貴方への確認・糾弾は完全に誤りでした  司馬遼太郎の熱狂的ファンなのです どうでもいいことだが、私(森元憲昭)は高校時代からの司馬ファンである。小説はほぼ全部読んでいる。読んだ小説は古本屋に売るか、友人にあげるか、捨てるかして本棚には残していない。 紀行、評論、対談、講演集などもほぼ読んだが、頭が悪いのでほぼ忘れた。必要な時に読み返すために、これらの本だけは保存している。 私は「シン・司馬ファン」を自認しているから、司馬史観を批判する本も読んでいる。 この「シン」とは「真」という意味で、社会の変化に合わせて司馬さんの本質を理解するという意味だ。。 はじめに 最近、日本人の後進性について考える機会がふえた。「入管法改正」に見られる難民への人権侵害、「LBGT理解増進法」に見られる性的マイノリティに対する根強い偏見など、「人を人と思わない」爬虫類の発するような冷酷な殺気が胸に刺さる。 私たちは差別・偏見を考える時、「人間とは何か?」という古代ギリシアの哲人たちの疑問や中世キリスト教の暗黒時代を切り裂いた自然科学者たちの問い続けた命題に突き当たる。 その答えはないのか? 司馬遼太郎は歴史小説を書くことで、「人間とは?」「日本人とは何か」を問い続けてきた。その問題意識の発端は「二十二歳(昭和二十年八月一五日―日本の敗戦の日―)の私自身への手紙のつもりです。」という言葉を様々な作品で残しているように、日本に大惨禍をもたらした第2次大戦の原因を日本の歴史の中から答えを探し出す道のりでもあった。 その司馬さんが「解放同盟」に確認・糾弾された。 私が司馬さんが「解放同盟」に確認・糾弾されたという事実を知ったのは、『司馬遼太郎が考えたこと・12-「〝長吏〟と人間の尊厳について」』(新潮文庫)の記述を読んだからであった。それからいくつかの作品の中で、部落問題の記述があることに気づいた。 そして、『人権と部落問題』(2022年11月号・公益社団法人部落問題研究所)に桑原律氏(部落問題研究所文芸研究会)が「司馬遼太郎作『竜馬がゆく』の賤称語使用問題」という小論で、問題点を簡潔・明瞭に指摘されているのを知った。 屋上屋を重ねることになるとは知りつつ、部落問題関連本より多くの司馬本を読んできた「シン・司馬ファン」としても黙過できないと思い、問題提起させていただくことにした。  司馬遼太郎記念館を訪ねる(大阪府東大阪市) 門に入ると小さな庭があり、雑木林となっている。その庭は司馬遼太郎が好んだ雑木林をイメージしたものであるという。雑木林に小さな小径がある。その道をたどると途中、司馬さんの書斎が晩年に使用した時のまま残されており、書斎は庭からガラス窓ごしに見学することができる。 挨拶してそのまま歩いていく。中に入るとこれらの作品のために使用した6万冊に及ぶ多くの蔵書、資料、司馬さんの作品やそのなかには小さなホールもありNHKの映像を編集したものを上映している。 司馬遼太郎記念財団が生誕100周年を記念して調査した全司馬作品の累計発行部数は、2億673万部に達するという。 これまで出版された紙・電子を合せた累計発行部数のランキングで1位だったのは「竜馬がゆく」で2496万部。2位が「坂の上の雲」で1987万部、3位は「街道をゆく」で1224万部だった。 死してなお司馬さんは現代人の心を揺り動かしている。 1、「解放同盟」のみなさんは司馬遼太郎のすごさに圧倒されたようだ 『解放新聞』(1984年1月23日)によれば、1983年12月12日、午後三時半から京都部落解放センターで、部落解放同盟京都府連による作家司馬遼太郎さんの、差別確認糾弾会がひらかれたとある。同紙の記事によると、この確認・糾弾会がひらかれた理由は、京都新聞夕刊(同年9月16日付)の広告欄に掲載された京都市の酒造メーカー数社が、宣伝のひとつとして募集した「銘柄クイズ」の中で、『竜馬がゆく』第4巻・怒涛編の「伏見寺田屋」の章で使用されていた 「ちょうりんぼう(馬鹿め)!」という表現が「差別語」であるという理由からである。 その「差別語」とは、幕府の捕り方が多勢で寺田屋に宿泊する竜馬を襲撃するが、後に妻となるお龍の捨て身の知らせで、竜馬が当時としては珍しいピストル(短銃)で応戦するも左手の親指に深い刀傷を受け、寺田屋から脱出するという劇的な場面である。その中で、竜馬が襲いかかる刺客に向って「『ちょうりんぼう(馬鹿め)!』と、上機嫌でわめいたが、」と、使用されていた。 『解放新聞』(前出)によれば、「この日、約150人の部落大衆が参加、司馬さんに、賤称語を使った経過や、部落問題に対する認識を問うた」とある。これに対して司馬さんは「〝長吏〟と人間の尊厳について」という反省文を読み上げて陳謝するとともに、「賤称語とは知らずに使ったと釈明した」。 司馬さんの反省文は歴史小説家らしく実証的で明快であったため、『解放新聞』(前出)の記事によれば確認糾弾会の最後に、異例なことに、司馬さんのこの決意を「全員で確認した」と結んでいるところから推測して、「解放同盟」の皆さんから批判や反論はほとんど無かったようである。 司馬さんはこの時のことを、「去年、私は、二十余年前の著作である『竜馬がゆく』に「差別語」が数ヶ所でているということで、部落解放同盟の京都府連から糾弾された。この時に原田伴彦氏にいっさい相談もしなかった。これは著者である私一人の問題で、一人出てゆくべきことだと思ったのである。おかげで得るところが多かった。」と回想している。(『司馬遼太郎が考えたこと・12―「精神の名人」』新潮文庫) ※原田 伴彦(1917年3月11日生-1983年12月8日没)は、日本史学者、大阪市立大学名誉教授。 1953年から1966年まで部落問題研究所理事、1967年から1983年まで大阪市同和対策審議会委員を務めた。また1968年から1983年まで部落解放研究所初代理事長となる。部落史研究を行い業績を残し、1975年松本治一郎賞を受賞している。  『解放新聞』(1984年1月23日)司馬さん糾弾の記事 記事には京都新聞の広告欄に「銘酒クイズ」が掲載され、その中に「ちょうりんぼう(ばかめ)!」の部落への賤称語が使われていることを同新聞社や広告会社をただしたところ、司馬さんの小説『竜馬がゆく』が出典先であることがわかって、司馬さんの確認・糾弾会を開いたとある。 小説を読んで問題にしたわけではなかった。 2、司馬遼太郎には「部落」に対する差別・偏見などなかった この反省文は『解放新聞』(1984年1月23日)にも掲載されているが、それは『司馬遼太郎が考えたこと・12-「〝長吏〟と人間の尊厳について」』新潮文庫)にも全文収録されているので、それを紹介することにする。 ◯「私事からいうが、人間には慢ずるということがよろしくない。私は1955年ごろから、独学ながら被差別者の問題に関心をもち、三十年近く考え、実証としてこれほど根拠のない差別は地球上にないと思っていた。でありながら、二十年前の私自身の作品の中に「ちょうりんぼう」という言葉を「馬鹿め」として罵倒語を数ヶ所使っているという。」 ◯「『へえあれは被差別者をさすことばですか』と先輩の奈良本辰也氏に教えられて、60歳になって知った。奈良本氏は山口県の人だが、自分の国の方言ではそうです、といわれた。なるほど調べてみると、関東でも、そうである。」 ◯「その作品は拙作『竜馬がゆく』である。数ヶ所に、罵倒語として使っている。奈良本氏の教示があったあと、すぐに削るように出版社(文芸春秋)に指示した。」 ◯「この作品の場合は、古い土佐弁を学び、当時、簡単なノート式の方言帳をつくった。そこに「ちょうりんぼう」が出ているのだが、もともと土佐にあっては、元意味(もといみ)がずっと以前からずれてしまっていて、単なる罵倒語になっていた(と思っていた)。それでも、私自身、元意味を知らなかったというのは、自分に対して許しがたいし、さらには、人間の尊厳に対するはなはだしい甘さというべきである。」 ◯「ついでながら、この一文は、最近生起した京都新聞の広告事件とは、私においては何の関係もない。あの広告はコピーによって私も見たが、私の『竜馬がゆく』の文章を、著作権を無視して完膚なきまで打ち砕いているばかりか、その発行者である京都新聞から、右の破壊にかかわる行為について、その行為をする、あるいはしたという事前・事後の通知を一度も受けていない。理由はそれに尽きる。」 司馬遼太郎は反省文を書いたのではあるが、読めばわかるが、自身に「部落」に対する差別意識・認識があるとは、いいさかも考えていないし、反省しているわけではない。「ちょうりんぼう」の「元意味を知らなかった」ことを反省し、「元意味」を知らずに使用した自分の「甘さ」を反省しているのである。 ※奈良本辰也(1913年12月11日生-2001年3月22日没)は、日本の歴史学者。立命館大学教授、部落問題研究所所長、1966年には部落問題研究所の業績が認められ、代表者として朝日賞を受賞している。その後、1987年に第4回松本治一郎賞を受賞している。  司馬さんの「反省文」とは「長吏(ちょうり)」の解説文でした 「私事からいうが、人間には慢ずるということがよろしくない。」という前置きからはじまる「反省文」は「長吏(ちょうり)」という言葉が「ちょうりんぼう」とつながっていたことに「気づかなかった」ことは、「限りなくはずかしい。」と反省しているが、さすがに司馬さんはそれにはとどまらない。 司馬さんは「長吏」は江戸期になり差別が法制化されることより「嘲罵」の言葉となり、さらに「ぼう」という語尾がついて罵倒語の「ちょうりんぼう」という言葉になったと歴史的成立過程を明快に説明している。 ●全文は『司馬遼太郎が考えたこと・12-「〝長吏〟と人間の尊厳について」』新潮文庫) をお読みください。 3、あの確認糾弾会に一人で参加できた司馬遼太郎の矜持 その昔、私も都合で確認糾弾会に何度か参加したことがある。糾弾される側に座る「差別者」は少数、糾弾する側は多勢であるから、「差別者」の緊張感と圧迫感はもの凄いはずだ。特に、確認糾弾に慣れた解放運動の幹部たちの舌鋒は鋭く、時には怒声を上げ、興奮すると机が叩かれ、その強い振動で灰皿が床に落ちることもある。参加した人たちも同調し怒声を浴びせることもある。 司馬さんは150人の「解放同盟員」の前に一人で座り、前記の反省文を読み、全員を納得させたのである。なんという説得力と人間力の持ち主であろうか、そして、桁外れた胆力の持ち主であろうか。 司馬さんのこの人間力の根源に何があるか探ってみた。行きついたのは学徒動員で戦車隊に配属されて体験した日本陸軍の不条理な体験である。以下は司馬さんが語った戦争体験である。 ◯「私が、兵庫県加古川市の北の方の青野ケ原にあった戦車第十九連隊に初年兵として入隊したとき、スパナという工具も知らなかった。(中略)格納庫で作業のまねごとをしていたとき、古年兵が『スパナをもってこい』と命じた。足元にそれがあったのにその名称がわからず、おろおろしていると、古年兵はその現物をとりあげ、私の頭を殴りつけた。頭蓋骨が陥没するのではないかと思うほど痛かったが、なるほどこれがスパナかとばかばかしかった。」(『司馬遼太郎が考えたこと・6―「戦車・この憂鬱な乗り物」』新潮文庫) 司馬さんの戦車隊は本土決戦に備えて、栃木県佐野市に駐屯していた。その時、敵が上陸した場合に備えて、その邀撃作戦(ようげきさくせん)などについて説明すべく、大本営から人が来たことがあった。その時、司馬さんはこう質問した。 ◯「東京や横浜には大人口が住んでいるのである。敵が上陸してくれば当然その人たちが動く、ものすごい人数が、大八車に家財道具を積んで北関東や西関東の山に逃げるべく北上してくるにちがいなかった。そういう場合交通整理をどうするのか?」。「大本営からきた人は、しばらく私を睨み据えていたが、やがて昂然と、『轢(ひ)っころしてゆけ』と、いった。」 (『司馬遼太郎が考えたこと・6―「石鳥居の垢」』新潮文庫) このことがよほどしこりのように残ったようで、のちのち繰り返しこのことを語っている。そして、なぜ小説を書くのかと尋ねられると、決まって「二十二歳(昭和二十年八月一五日―日本の敗戦の日―)の私自身への手紙のつもりです。」と答えている。 復員した司馬さんは職を求めて文字通り焼け野原になった大阪を歩きまわる。そうした中で、『新世界新聞』(いまはない)という新興新聞社に入社し、その後に産経新聞社に入社した。 ◯「まだ三十でしたが、もうわたしとしては新聞記者として車庫入りしていたような感じで、といいますのは社会部から文化部へまわされまして、美術批評を書かされたんでしたが、それがいやで、なんのために新聞記者になったのかというと、火事があったら走っていくためになったんで、もう落魂の思いでした。」(『新聞記者司馬遼太郎』産経新聞社) 司馬さんは1948年6月28日に発生した福井地震の取材に派遣され、最大の被害者を出した映画館などの崩壊のもようを伝え、さらに市の建築専門家によれば戦後新築された建物はほとんどが「手抜き工事」をしていることを暴露する記事を書いている。 司馬さんの経歴を見ると、理不尽な戦争に駆り出され、薄い鉄板に囲まれた戦車の中で死ぬことを一度は決意したことのある人間であること、命を失った同世代や無辜の国民への深い同情と、死を強制した無能な軍国主義者に対する憎悪と怒りを持っていた人間であることがわかる。 一度深く死を考え、死を覚悟したことのある司馬さんにとっては確認糾弾会は恐れるような場所ではなかったようである。恐れていたのは「元意味」を知らずに使用した自分の調査の「甘さ」であり、その原因である「慢心」なのである。それを糺すために確認糾弾会に参加したのである。 歴史作家の矜持ここにありといえよう。  『坂の上の雲』-秋山兄弟の生誕地を訪ねる 松山市内にある秋山兄弟の生誕地を訪ねた。 この小説の主人公である秋山好古、真之誕生の地である。庭には日露戦争で騎兵第一旅団を率いて、世界最強といわれたロシアのコサック騎兵を見事に討ち破ることに成功した騎馬にのる好古のブロンズ像がある。 真之は海軍連合艦隊参謀。日露戦争では連合艦隊の参謀として海上作戦を一任され、日本海軍の勝利に多大な貢献をして「戦略戦術の天才」と評された。特に有名なのは日露戦争時に連合艦隊から大本営に送る報告の起草を引き受け、これらの報告文は常に美文揃いで評判となった。殊に日本海海戦時の出撃の際の「本日天気晴朗ナレドモ浪高シ」の一文は、海軍で長きに渡って名文と讃えられていた。 4、私たちは歴史・時代小説を過去の物語として認識しているか 「ちょうりんぼう」という「差別語」は徳川将軍家が住む江戸の警備を主な任務として、関東一円に警備や諜報活動をする者を配置したことから、長吏(ちょうり)という呼称が広く使われるようになった。警備や処刑などで権力の下働きを務め、賤業といわれた皮なめしなどに従事していたから、長吏は「ちょうりんぼう」という「侮蔑語・排除語」となり広がった。 では司馬さんのように「ちょうりんぼう」の「元意味」を「知らず」に使用すれば差別となるのだろうか?もし仮に私が盲人に対し、「めくら」という言葉を「差別語」だとは知らずに使用した場合、差別となるであろうか? 「知らない」ということは脳に記憶されていないことである。感情は記憶とともに脳に保存されているものだから差別意識というものは存在していない。ゆえに差別的意図をもった行為は発生し得ないから、差別とはならない。もし被差別者から「被害を受けた」と指摘を受けた場合でも、「知らなかった」ことを説明し、学習すればすむはずである。 こうした視点の上に立ち、歴史・時代小説と差別語や賤称語について考えてみよう。 ◯歴史・時代小説に共通しているのはエンターテインメント性である。人々を楽しませる娯楽小説である。歴史書のように事実のみが羅列されたものではなく、そこには作者の思想に基づく解釈、想像力が加わる。 ◯歴史小説は歴史的事実に制約される。主要な登場人物は歴史上に実在した人物で、主要な部分においては歴史的事実を捏造したり、改竄することは許されない。 ◯時代小説は、『鬼平犯科帳』のように架空の人物を登場させるか、実在の人物を使っても史実とはかけ離れた物語を展開する。『水戸黄門漫遊記』のように助さん・格さんの二人のお供を従え、諸国を巡り歩いて悪政を正すという荒唐無稽なものも書ける。 いずれにしても歴史・時代小説などは過去を描くために、差別語や賤称語は作者の無知によるものだけでなく、物語のリアリティ性を高めるために敢えて使用される場合もあるという覚悟は必要だ。これは過去の映画での事例だが、勝新太郎の『座頭市』で悪役・敵役の上田吉二郎が市に向かって「このドメクラ!」(いかにも憎々しく)と罵る。市は白目をむいた瞬間に逆手切りを放つ。観客の溜飲は下がる。これが「この視覚障害者!」では共感は得られないだろう。 私たちは過去という概念を正確に把握しておかなければならない。 過去という概念の本質は、脳に記憶された情報を時間の流れにそって3つに分けて理解することである。①既に過ぎ去った部分のこと。②現在より以前の時のこと。③あるいは、すでに終わったできごとのこと。である。 過去はすでに終わっているのである。 こうした視点で歴史小説や時代小説を認識すると、使われている差別語や賤称語は完全に過去の時代のものであることが理解できるし、「ちょうりんぼう」という言葉が小説にあったとしても、現代を生きる人間と結びつける必要も、被害者意識で受け止める必然性は全くないのである。 そして、これは常識の範囲で心がけるべきことだが、差別語や賤称語は過去に使用された言葉とはいえ、表現が誠に下品かつ下劣、刺激的であるものが多いため、ストレスの多い現代社会においては、人を揶揄したり、誹謗・中傷したり、人格攻撃をする際に使用されやすく、それがSNSなどで社会に伝播しやすい性格を持っている。ゆえに、なるべく不必要な使用については控えるべきである。  坂の上の雲ミュージアムに行く-日露戦争賛美? 2007(平成19)年4月に愛媛県松山市の中心部の松山城を頂く城山の南裾に開館した。総工費は約30億円。 同市は司馬遼太郎の小説『坂の上の雲』を軸とした21世紀のまちづくりに取組んでいるというが、司馬さんは日露戦争を「国家が至上の正義でありロマンティシズムの源泉であった時代」(『坂の上の雲』第三巻・文春文庫)と位置づけ小説を書いているから、その趣旨に合わせて展示すれば日露戦争賛美の博物館になってしまう危険性がある。 実際に見て回ると、徴兵制や租税に苦しむ農民や、戦死した数多くの若者についての展示はほとんどなかった。 5、歴史・時代小説の差別語・賤称語は差別にはならない 刺客に襲われ危機に瀕した竜馬が「ちょうりんぼう」と、土佐弁で罵倒したことは司馬さんの創作であるが、読者のほとんどは物語の流れからみても違和感を感じることはなかったはずだ。 『竜馬がゆく』は1962年から1966年まで産経新聞で連載され、1963年からは文春文庫で出版され国民的人気を博している。前記のように問題となった契機は、1983年「京都新聞」に掲載された広告であった。相当の年数(21年)を経ている。 博学な司馬さんも知らなかった「ちょうりんぼう」の本来的意味を知っている人がどれだけいたであろうか、『竜馬がゆく』は私も高校時代に読んでいるが、「ちょうりんぼう」が「差別語」であるなどとは全く気づかななかった。 歴史・時代小説の影響を受けて、差別語や賤称語を、現在において実際に使用するかもしれないと想像力を働かす人もいるかもしれないが、歴史を過去の出来事として考えるという常識のある人々は、現代社会においては使用することはない。ましてや「語源」を知っているような専門家や人権活動家にはいないであろう。さらに、部落差別の解決が最終段階にあり、被差別意識の希薄となった時代に、「ちょうりんぼう」という言葉に傷つくという人がどれだけいるかも疑問である。反対に、司馬さんのような国民的作家を確認・糾弾したことをマスメディアが取り上げて報道することで、死語となりつつある言葉を復活させることになるのではないかと危惧する。 差別語や賤称語は過去においては社会的意味や役割を持った言葉である。今日では、それが人権侵害につながる恐れがある言葉であっても、言葉だけでは差別にはならない。「部落差別解消推進法」に「部落差別」という言葉があるからといって差別は固定化・永久化しないし、図書館に所蔵する部落問題関連書籍に部落の地名が記載されているからといって、それだけでは差別にならないのと同じである。問題なのは人間がどう理解し、行動するかだ。 差別となるのは特定の個人や地域に対して明確な差別的意図をもって差別語や賤称語を使用し、精神的・肉体的、社会的不利益を与える場合だけである。 明確な差別的意図とは以下の通りである。 ①特定の地域の住民、その出身者の自由で平等な権利を侵害する目的で使用する場合。 ②特定の地域の住民、その出身者の名誉を棄損する目的で使用した場合。 ③特定の地域の住民、その出身者が秘密としている個人情報を暴露するために使用した場合。 当然ながら、この根底には邪な悪意と憎悪が潜在している。  『坂の上の雲』は勝利を必然化した歴史小説 展示の中に、ボロボロのZ旗と連合艦隊司令長官東郷平八郎の署名のある「皇国の興廃此の一戦に在り、各員一層奮励努力せよ」という書。 展示されている書は複製であるが、日本海海戦に際して、旗艦の戦艦「三笠」上で、Z旗を掲げて全艦隊の士気の高揚を図った名文といわれている。この文は秋山真之参謀が考え、東郷司令長官の了承を得て、全艦に発信したといわれている。Z旗も当時の物ではないが、潮風と風雨にさらされ劣化した布に風情が沁みている。 『坂の上の雲』は日本海海戦の勝利という結果を必然化し、それを人間の最も輝く青春と結合して描いているから、読者には戦争はゲーム性の高い青春ドラマとなる危険性があるのだ。 6、憎悪を発動させる確認・糾弾はもはや部落問題解決に必要はない 本来、確認・糾弾とは、部落解放運動団体が部落に対する差別言動が発生した際に、その事実をもとに差別言動発生のメカニズムを科学的に究明し、発生の原因と責任の所在を明らかにすることで再発を防止するためのものであるといわれてきた。 しかし、確認・糾弾という行動原理の根源にあるのは差別者に対する憎悪感情であるから、必然的に主張や行動は感情的にならざるを得ない。憎悪は脳の紡ぎだす暗い感情である。自分を脅かすものに対する基本的な反応であり、恐怖は逃走反応から生まれ、憎悪は闘争反応から生まれ、積年にわたる部落差別は「部落民」の怒りや憎悪の観念(敵意、欲求不満、嫉み、悲嘆、苦痛、恐怖感など)を蓄積させてきた。確認・糾弾はその情動を一挙に放出することであるから、指導者の理性的な制御能力が問われることはいうまでもない。 しかし、指導者は目的達成のために憎悪感情を利用する場合がある。ヒトラーは第一次世界大戦の賠償に苦しむドイツ国民の戦勝国への憎悪感情を国民の一部に潜在化していたユダヤ人への偏見や反共主義と結びつけて利用し、第三帝国を打ち建てた。八鹿高校事件の主犯丸尾良昭は「部落民」の差別(一般住民)への憎悪感情を反共主義に結びつけ、暴力的行動をとらせた。歴史的に見ても確認・糾弾が広がったのは、権力や権威が憎悪感情を黙認し、巧に煽る時である。戦前においては「太政官布告」(「穢多解放令」)後であり、戦後は同和対策事業特別措置法が制定された前後である。 確認・糾弾に対する歴史的な評価は地域改善対策協議会の「基本問題検討部会報告書」(1986年8月)の指摘に尽きる。報告書は「民間運動団体の確認・糾弾という激しい行動形態が国民に同和問題はこわい問題、面倒な問題であるとの意識を植え付け、同和問題に関する国民各層の意見の公表を抑制してしまっている」と、確認・糾弾が同和問題の解決を阻害する要因であり、さらに、「差別行為のうち、侮辱する意図が明らかな場合は別としても、本来的には、何が差別かというのは、一義的かつ明確に判断することは難しいことである。民間運動団体が特定の主観的立場から、恣意的にその判断を行うことは、異なった意見を封ずる手段として利用され、結果として、異なった理論や思想を持つ人々の存在さえも許さないという独善的で閉鎖的な状況を招来しかねないことは、判例の指摘するところでもあり、同和問題の解決にとって著しい阻害要因となる」と明確に否定していることである。 もし確認・糾弾という運動行為から私たちが学ぶことがあるとすれば、権威や権力に利用されないために「憎悪感情の原始性を制御する理性を鍛えろ!」ということである。  悩める正岡子規の石膏像の隣に ミュージアムの2階に行くと、何故か横の椅子を空けて一緒に写真を撮ろうと、石膏像の正岡子規さんが待っていた。恐れ多いとはとは思ったが、横に座って写真を撮らせていただいた。 子規は『坂の上の雲』の主人公の一人。真之の幼馴染として登場し、道は違えど終生の友となる。高等中学(大学予備門)以来肺結核を病んで喀血を繰り返したことから、血に啼くような声に特徴のある「子規」(ホトトギス)を自らの筆名とした。 病気の激痛に苦しみながらも、近代文学における短詩型文学の確立・共通文章語の開拓などの様々な改革を成し遂げ、弟子の高浜虚子と河東碧梧桐に跡を託して若くして世を去った。 7、司馬遼太郎の歴史小説の限界も認識しておかねばならない ここまでは司馬さんを激賞してきたが、私は「シン・司馬ファン」だから司馬さんの歴史的記述に対する批判や間違い、独特の歴史観を指摘する意見があることも紹介しておこう。 ○歴史作家阿部竜太郎氏は司馬さんが得意のレトリックと膨大な資料を駆使して読者の意識を自在に操っていることを指摘する。 「例えば『国盗り物語』の中に、『信長という男は、その生涯、出陣の号令を下したことが一度もなかった。つねにみずから一騎で飛び出し、気づいたものがあとを追うというやりかたであった。』という一文がある。信長の壮快な印象を演出するための嘘と知りつつ嘘を書いた例で、司馬氏は随所にこうした手法を用いて幻術をかけるのである。」(『司馬遼太郎の世界-ある変貌』文芸春秋社) ○作家・昭和史研究家の半藤一利氏は司馬さん最高傑作のひとつといわれる『坂の上の雲』について、前記の『司馬遼太郎の世界-司馬さんが書かなかったこと』(文芸春秋社)で、重要な部分において事実の誤認があることを指摘している。 「敵艦隊ミユトノ警報二接シ連合艦隊ハ直チニ出動シコレヲ撃沈セントス 本日天気晴朗ナレド波高シ」は連合艦隊の暗号であるが、「本日天気晴朗ナレド波高シ」という後半部分は秋山真之参謀が書き加えた。小説では連合艦隊の意気込みを大本営に知らせた「名文」となっているが、「最近になって探り当てた事実はまったく違うのである」と否定し、実際は、連合艦隊の水雷艇が所有する「連繋水雷」という新兵器が波が高いために「波高シ」で使用できないことを伝えていたというのである。 さらに、連合艦隊司令部ではバルチック艦隊が対馬海峡に来るか津軽海峡に来るかについて、大激論がたたかわされていた。司馬さんの『坂の上の雲』はこの時の情景をこう描出する。「『長官はバルチック艦隊はどの海峡を通ってくると思いですか』と問う島村の顔を不思議そうに見て、やがて口を開き、『対馬海峡よ』と、言い切った。東郷が戦史に不動の位置を占めるにいたるのはこの一言によってかもしれない」と、戦前戦後の戦史および戦記に書かれていることをそのまま書いているが、実際は各戦隊司令部に連合艦隊司令部は「密封命令」を交付し、連合艦隊主力は錨を上げて、津軽海峡に向かう準備をしていたのである。 後に「軍神」とあがめられる東郷も実は迷いに迷っていたようである。 ◯『日清戦争の研究』で有名な奈良女子大学の名誉教授の中塚明氏は、司馬さんの歴史観が「明治はよかった」。日清・日露戦争の時代を「明るく希望があったニッポンの時代と見ます」と、「明治栄光論」の立場にあることを指摘し、司馬さんが日本の第2次大戦の破綻の原因を「近代と言っても、1905年(明治28年)以前のことではなく、また1945年(昭和20年)以後ということでもない。その間の40年間のこと、(中略)ただ何かの異変が起こって、遺伝学的な連続性をうしなうことがあるとすれば、『おれがそれだ』と、この異胎はいうのである。」そして、「この異胎の卸元は陸軍参謀本部であったとしかいいようがない」(『この国のかたち』1文芸春秋社)と、日本が侵略戦争を引き起こし、日本国民に甚大な被害をもたらした張本人を陸軍参謀本部にしていることに疑問を呈している。 確かに司馬さんは日本が明治維新以降の絶対主義的天皇制のもとで富国強兵をすすめるために、農民をはじめとする国民を収奪し、戦争に動員したことを深刻にはとらえていない。むしろ日本の「青春時代」ととらえている。さらに、韓国を併合し、同化政策をすすめたことについてはほとんど書かない。むしろ、「そろそろ戦争の原因にふれなければならない。原因は朝鮮にある。といっても、韓国や韓国人に罪があるのではなく、罪があるとすれば、朝鮮半島という地理的存在にある。」(前出)などと日本が侵略した原因を「地政学」から説明していることは驚きである。  変わりつつある東郷平八郎の評価 ミュージアムには旗艦三笠の指揮所が立体で造られている。日本海海戦を指揮する連合艦隊司令長官東郷平八郎や海軍幹部の間に入って記念写真が撮れるからすごい。 司馬さんの描いた日本海海戦の東郷像と実像は新たな資料の発掘によって変わりつつある。最も有名なバルチック艦隊の前面を横切りターンをした「東郷ターン」はバルチック艦隊の予測進路を読み誤った結果だという説が有力になっている。 いきあたりばったりのところがあったようだが、司馬さんの描いたように、東郷の科学性と計画性が勝利をもたらしたことは間違いない。バルチック艦隊の弱点を徹底的に調査・研究し、勝利に向けて訓練してきたことは事実。その基礎があってこそ、海戦時の状況の変化に対応できたのであると思う。 さいごに-現代人の「維新」というイメージは司馬さんによって作られた 司馬さんは戦後最大の歴史小説家であることは間違いないし、詳細な文献調査と現地調査に基づき組み立てられた物語には必然性があり、明快であるうえにエンターテインメント性が高い。さらに歴史学からみても信憑性が高く、説得力があるから、読む人を引きつけ、社会に強い影響を与える。 「維新」という言葉がある。辞書によれば、「すべて改まり新しくなること。」和訓では「これあらた」と読む。古くは「惟新」とも書いた」とある。 戦前までの「維新」に抱く国民のイメージは新撰組と月形半平太であったという。今、多くの国民の持つ「維新」のイメージは司馬さんが描く『竜馬がゆく』をはじめとする「維新」関連小説に登場する坂本龍馬、西郷隆盛、秋山好古、秋山真之などの英雄が青春を賭けて新しい国を造るために跋扈する姿なのではないだろうか。 ひょっとしたらあの「身を切る改革」をスローガンにする「維新」という政党への不可思議な期待は、このイメージと結びついているのかもしれないと思う。勿論、それは司馬さんに責任のないことである。 「シン・司馬ファン」としては、戦争犯罪者と差別を心から憎み、それを根源的な動機として書かれた司馬文学を正しく評価することで、数多くの司馬ファンが人権と平和国家日本を守り育てる立場に合流するように努力したいと考えている。  司馬遼太郎記念館の中庭にある石碑

「ふりむけば 又咲いている 花三千 仏三千」とある。 この意味は「山も川も草も木も皆悉く仏に成る」という仏教の「山川草木悉皆成仏」から来ているのであろうが、少し違う。 仏教では山も川も草も木などの心を持っていない存在で、自らの意思で修行できない存在であっても仏に成れるという意味だが。 これは少し違う。 花三千は仏三千と同じ、成らなくても花はすでに仏なのである。 司馬さんは確認糾弾会に参加して、「解放同盟」の皆さんをどう見つめていたのだろうか?もう少し長く生きて何かに書いて欲しかった。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2023年07月25日 13時14分23秒

[常識から考えてこれはおかしいよ] カテゴリの最新記事

|