|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

体は脳からの指令によって筋肉が収縮し、骨と骨をつなぐ関節を動かすことで、運動が行われる仕組みになっています。

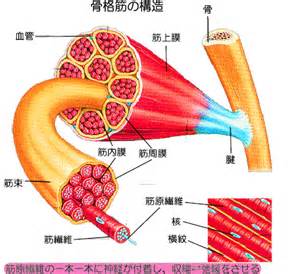

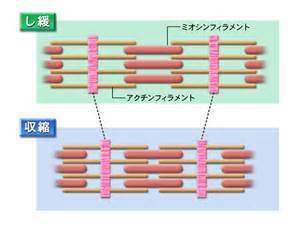

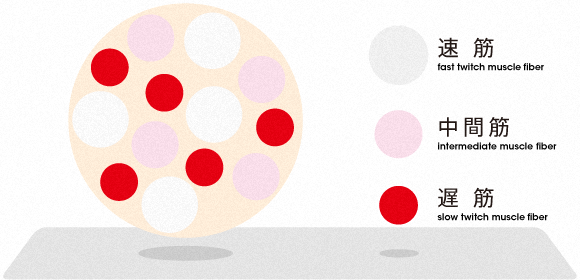

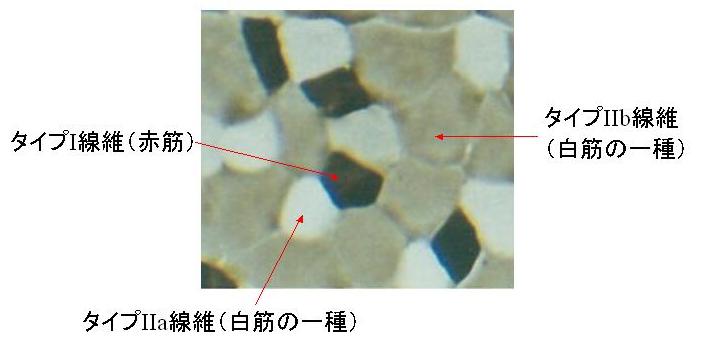

脳からの指令は脊髄を通り、運動ニューロンと呼ばれる神経を経て筋肉に達すると筋肉が収縮します。 筋肉の構造 骨格筋は、細長い筋繊維とその細胞間を埋めて束ねる結合組織からなります。 筋繊維はそれぞれが一個の細胞で、筋細胞と呼ばれます。 筋繊維の集まりが筋束を構成し、筋束の集まりが骨格筋を構成します。  →筋原繊維の1本1本に神経が付着し、収縮、弛緩をさせます。 →筋原繊維の1本1本に神経が付着し、収縮、弛緩をさせます。骨格筋は骨格に対して、関節をまたぐように結びついています。 その結びつく関節との関係からは、大きく屈筋と伸筋に分けられます。前者はその関節の曲がる側についており、縮むことで関節が曲がるようになっています。後者はその反対側につき、縮むと関節が伸びます。 筋肉は収縮時に力を出しますが、自分自身で伸びることはできないので、屈筋と伸筋が互いに拮抗的に働くことで関節の曲げ伸ばしが行われます。 骨格筋の形状はさまざまであり、紡錘筋、羽状筋、半羽状筋、鋸筋などに分類されます。 骨格筋は糸のような無数の筋線維が束になったものですが、枝別れした運動ニューロンからの刺激は数十から数百以上の筋線維を同時に収縮させます。単一運動ニューロンと、このニューロンが刺激する全ての筋繊維を運動単位といいます。  →運動単位の3タイプ →運動単位の3タイプ運動単位は、それを構成する運動ニューロン(神経細胞)のタイプにより下記3種類に分類されます。 •FFタイプ: サイズ大で収縮が速い。疲労しやすい。 •Sタイプ : サイズ小で収縮が遅い。疲労しにくい。 •FRタイプ: FFとSの中間 その為、トレーニングを行う時は、どのタイプの運動単位を動員させるトレーニングを行うかが重要となります。  羽状筋は、下肢に多くあり、大きな力を生み出しハネ状の構造をもっています。羽状筋は 腱に対し、斜めに筋線維が配列されているため、筋と腱の間に羽状角という角度を持っています。 骨格筋の働き 1,関節運動 2,姿勢の維持 3,体温維持のための熱産生-エネルギー効率は50%に満たないのですが運動すると熱産生します。 筋肉の働き 収縮と弛緩  →筋肉の収縮はアクチンフィラメント(黄土色)がミオシンフィラメント(濃橙色)上をスライドすることによって引き起こされます。 →筋肉の収縮はアクチンフィラメント(黄土色)がミオシンフィラメント(濃橙色)上をスライドすることによって引き起こされます。筋繊維の種類   筋繊維の色 筋繊維は性質だけでなく見た目の色も違います。速筋は白、中間筋はピンク、遅筋は赤色をしています。どうして色が違うかというと、遅筋や中間筋には「ミオグロビン」(筋色素)というタンパク質が含まれていてこれが多い分だけ赤く見えるからです。 寿司屋や鮮魚屋には沢山の魚の切り身が並んでいますが、どうして色が違うのか知っていますか? 大型の回遊魚であるマグロの身が赤いのは、ミオグロビンによって沢山の酸素を取り込んでエネルギーを作り出している遅筋だからで、鯛やヒラメなど近海魚の身が白色なのは、素早く泳いでエサを捕捉するために主動筋が速筋だからなのです。サーモンは回遊魚ですが、産卵の時には川を激しく泳がなければいけないので中間筋を多く持つ魚、と考えられています。 マグロは長距離ランナーでヒラメはスプリンター、サーモンは3000m障害のような激しい種目の選手と言えそうです。 1,<速筋・Type IIb> 速筋は重いウエイトを持ち上げたり、ダッシュしたりするときに動員される筋線維です。収縮が速く太くて張力が強いのですが持久的運動には向きません。瞬間的にパワーを出す時に、速筋線維に蓄えられている糖を一気に分解してエネルギーを取り出します。(解糖系)そして同時に「乳酸」が作られますので、筋肉は酸性になってしまい長く運動を続けられなくなります。 2,<遅筋・Type I> 遅筋は瞬間的にパワーを出すような運動には向きませんが、長距離走などの持久的運動に向いている筋線維です。遅筋の筋細胞には「ミトコンドリア」が多く、また酸素を取り込む「ミオグロビン」(筋色素)というタンパク質が多く含まれています。遅筋線維の周りには酸素を運び二酸化炭素を除去する毛細血管が沢山あり、糖や脂肪を酸化させて沢山のATPを取り出すのに向いているのです(この酸化系の反応では乳酸が出来ません)。速筋で作られた乳酸もこの遅筋に運ばれ、ミトコンドリアで酸化され再びエネルギーとして合成されます。 3,<中間筋・Type IIa> 中間筋は文字通り速筋と遅筋の中間の性質を持つ筋線維です。スピードやパワーを持ちつつ、持久的運動にも向いているという、エンデュランス(持久力)・スポーツをするひとにとっては願ってもないタイプの筋肉です。中間筋は速筋線維が遅筋のような働きを持つ線維に変わったものです。中間筋では糖からエネルギーを取り出し乳酸を作りながらも、その乳酸をミトコンドリアで酸化させて再びエネルギーに戻しているので、遅筋よりも強いパワーを長時間に渡って出し続けることが出来るのです。 速筋と遅筋の筋繊維の割合は、産まれたときから決まっていてトレーニングによって変えることは出来ないと考えられてきました。筋力トレーニングをすれば繊維を太くすることが出来るので、体積の割合を変えることは出来ますが、繊維そのものを変えることは出来ないという見方です。 しかしトレーニングによって速筋の一部または多くの部分を中間筋に変えることが出来るということが分かってきました。中間筋の発達は、エネルギー代謝の面から見ても、エンデュランス(持久力)・スポーツの競技力向上に非常に効果が高いことも証明されています。 “Sprinters are born, distance runners are made”と言われるのは、優れた短距離走者になるには素質が必要ですが、トレーニングをすれば誰でも長距離ランナーになれる、ということなのです。 乳酸 速筋や中間筋では、ダッシュなどの運動をするときに糖を分解して素早くエネルギーを取り出すため「乳酸」が発生しますが、乳酸も遅筋や中間筋のミトコンドリアで酸化されて再びエネルギーになります。この原理を使って長時間激しい運動を続けているスポーツが沢山あります。 糖と脂肪が蓄えられる場所 糖(炭水化物や糖類)は消化器官で分解された後グルコースという分子になり、「グリコーゲン」(グルコースが幾つかくっついたもの)という形で「筋肉」と「肝臓」に蓄えられます。筋肉、肝臓、そして血液が十分な糖で満たされると、余った分は「脂肪」という形で皮膚の下(皮下脂肪)や内臓の周り(内臓脂肪)に蓄えられます。 水に溶けるかどうか? 砂糖がコーヒーによく溶けるように糖は水に溶けます。糖は体内では水に溶けた状態で貯蔵されていて、糖と溶液(水)の割合は一定に保たれています。水に溶けるということは血液を伝って全身にエネルギー源を運びやすい=利用しやすいのです。また体内の糖が使われて無くなると溶液の水は不要になり体外へ排出されます。 水に油を垂らすと分離してしまいかき混ぜても溶けないことからもわかるように、脂肪は水に溶けません。脂肪は脂肪細胞に蓄えられていますが、エネルギーとして使うためには筋肉細胞へ移動させなければなりません。しかし水に溶けない脂肪を血液を伝って運ぶためには、酵素(タンパク質)の働きが必要となるため手間がかかるのです。 エネルギーを生み出すための糖と脂肪の構造上の違い 分子構造上、糖からエネルギーを生み出す過程の方が、脂肪からエネルギーを生み出すよりも反応を速く進めることが出来ます。運動強度が高くなるとき、例えばダッシュのような運動をした時は糖の分解が多くなります。 糖の貯蔵量 体内の糖の貯蔵量は(エネルギー換算にして)筋肉に約1500kcal分、肝臓に約500kcal分、合わせて約2000kcal分です。一度筋肉に貯蔵された糖は再び移動することはなく、肝臓に蓄えられた糖は血液を伝って全身に運ばれます。血糖値とは血液中のグルコースの濃度のことで常に一定に保たれます。 高齢者の歩行動作 1,歩行速度、歩幅、歩行率が小さい。 2,両脚支持時間が長い。 3,足の踏み込み角度が小さい。 4,足の蹴り出し角度が小さい。 関節そのものの可動域が小さくなり、筋力が低下し、下腿にある下腿三頭筋と前脛骨筋の働きが円滑に行えなくなくなる。この2種類の筋肉は拮抗して働いているので、背屈の際には運動神経を介して、前脛骨筋を収縮させると 同時に、下腿三頭筋には緊張しないように遠心性の信号が送られます。ところが、高齢になると、下腿三頭筋に対する指令が不十分になるため、十分弛緩出来ないことがあります。 機能の低下を軽減する方法 ある実験によると、脚力は、年令とは関係なく日常生活での歩数量と関連があったと言います。これは、若い特にどのような身体活動(スポーツなど)を行っていたかと言うよりも、今現在どれだけの運動を行っているかという方がより重要であることを意味しています。 子供の「浮き指」 最近の子供は、足指が地面に着かない「浮き指」が見られます。それは、足指をきちんと使えていないから、姿勢を保てないのです。つまり、浮き指だと足裏の接地面が狭まり、身体が安定しにくくなり指で踏ん張れず、転倒にもつながりやすいと言います。 そのままにしておくと、大人になって足の変形や、痛みに悩まされる可能性も高くなります。それは子供が足を使わなくなったことにあります。例えば歩数の減少や、鬼ごっこのような「群れ遊び」が減り周囲の予想外の動きに反応して止まったり駆けたりする鬼ごっこは、子供の足の発達に役立っていました。また、室内でも靴下をはいて過ごすなど、はだしになり足指を解放する機会も少ないのも原因ではないかとされます。 にほんブログ村←ポチッとね お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2015.12.03 04:15:38

|