|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

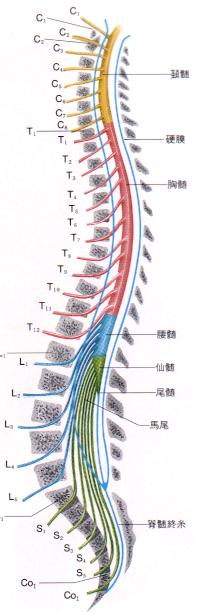

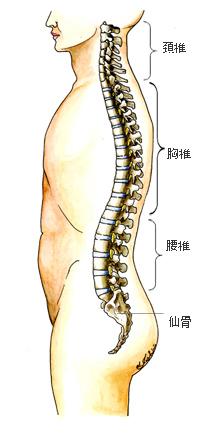

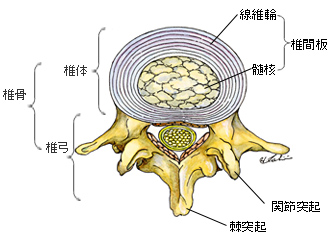

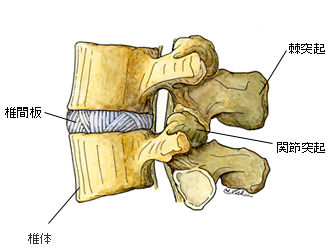

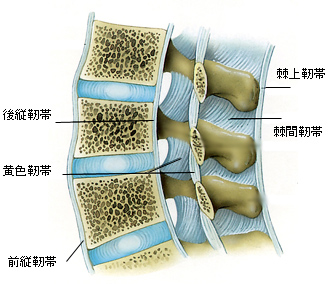

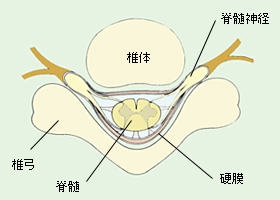

脊髄は、一つ一つの椎骨(ついこつ)が積み重なって構成されています。そして椎骨が積み重なってできている背骨全体を「脊柱」と呼んでいます。この他に脊椎(せきつい)という言葉があります。「脊柱-背骨そのもの」の意味でも「椎骨-背骨を構成している骨」の意味でも用いられます。 脊柱は頭の方からお尻の方へ順番に、「頚椎(けいつい)」「胸椎」「腰椎」「仙骨」「尾骨」と名前が付けられています。仙骨はもともと(発生の段階では)5個の仙椎から形成されていましたが、ヒトでは5つの骨が癒合して一つの仙骨となっています。 これに小さな尾骨が続いています。 ヒトがまっすぐに立ったとき、脊柱は前からながめるとまっすぐに見えます。ところが、これを横からながめると、ゆるやかなS字状のカーブをしています。このカーブを専門的用語でアライメントまたは配列と呼んでいます。 この配列は大変重要で、配列が乱れてくると頸部痛や腰痛の原因になってきます。 では、背骨はいったいどんな働きをしているのでしょうか? 「脊柱」と呼ばれるとおり、まず第1は体を支える柱としての役割です。背骨がぐらついてくると体を支えることができなくなってきます。 次に重要な働きが「運動」です。体を前後左右に曲げることができるはずです。 もう一つ重要な働きがあります。 背骨の中には中枢神経である「脊髄」が通っており、さらに「末梢神経」が脊髄から分かれて全身に分布しています。大切な脊髄を保護するために、脊柱はトンネルのような構造(脊柱管)をしています。 このように、「支持」「運動」「神経の保護」が脊柱の重要な役割です。 椎骨と椎間板 それでは椎骨はどんな形をしているのでしょうか? 椎骨を上からながめたところ、椎骨を横からながめたところです。   椎骨は前方(腹側)の缶詰のカンのような形をした「椎体」と、後方(背側)の複雑な形をした「椎弓」から成っています。椎弓はその名の通り弓のような形をしていますが、上下の椎体とうまく連結するための上関節突起や下関節突起、筋肉や靱帯が附着している棘突起や横突起などがついているために、かなり複雑な形をしています。 椎体と椎弓で囲まれた空間を椎孔(脊柱管)と呼んでいますが、このスペースに脊髄が通っています。 椎骨と椎骨の間には「椎間板」と「椎間関節」という2種類の関節があります。 椎間板はまさに衝撃を和らげるクッションの役割を果たしています。椎間板は加重の約80%を支えていると言われています。缶詰のカンの形をした椎体と椎体の間に、柔らかいクッションが挟まれている様子を想像してみてください。 クッションの綿に当たるものが「髄核」と呼ばれる柔らかいゲル状の組織で、クッションのカバーに当たるものが「線維輪」と呼ばれる強固な線維状の組織です。線維輪にほころびができて、中の髄核が飛び出してきたものが「椎間板ヘルニア」です。 靭帯と筋肉  背骨を支えるのに重要な働きをしているのが靱帯(じんたい)と筋肉です。 靱帯は脊椎を相互に連結しています。普段は靱帯の働きを実感することがない縁の下の力持ちですが、外傷などで靱帯が損傷してしまうと、骨がぐらぐらになり、支持や運動などの機能に支障が出てきます。 また、靱帯に石灰が沈着したり、靱帯が必要以上に厚くなると、神経を圧迫してしびれや運動障害などの神経症状の原因となることがあります。後縦靱帯骨化症や黄色靱帯の肥厚による腰部脊柱管狭窄症などが代表的です。 筋肉も名脇役です。 背骨は長短の筋肉により支えられていますが、特に脊柱起立筋と呼ばれる筋群の働きは重要です。MRIなどの画像診断が容易になり、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄による神経の障害が画像で説明ができるようになってきたので、椎間板や神経ばかりが注目される傾向がありますが、「肩こり」や「腰痛」など筋肉が関連した痛みであることが多く、もっと筋肉の働きの重要性を認識すべきですね。 筋肉痛というのは運動によって傷ついた筋肉が炎症を起こすことで起きる痛みです。(従来の乳酸が原因とする説は否定されているそうです) この炎症が起きるのは体が傷ついた筋肉を治そうとしているからであり、より丈夫な筋肉を作ろうとしている証でもあります。つまり運動をする以上筋肉痛を避けて通ることは難しいわけです。 ですが、できることならあの痛みをなるべく軽減させたいですよね。 筋肉痛を早く治す方法 1、身体の血行を良くする。 筋肉痛の原因は炎症です。これを素早く治し、痛みを和らげるには栄養分が必要となります。 そして栄養分を炎症部に素早く、そしてたくさん届けるのに最も効果的なのが血行をよくすることです。例えば、運動の前後にストレッチや軽い運動を行うことはケガ防止だけでなく、血行を良くし筋肉痛を和らげる効果もあります。 また、お風呂にしっかり浸かることも血行を良くする効果があります。激しい運動をしたときには体のケアをしっかりして血行をよくすることが重要です。 特に重要なのが「水分補給」です。体内の水分は血行の良さにダイレクトに影響します。水分が不足していると血はドロドロになってしまい流れるものも流れません。 運動前後はもちろん普段からしっかり水分補給をすることが大切です。 2、タンパク質を摂る。 我々の髪も爪も皮膚も筋肉も全部「タンパク質」から作られています。つまりタンパク質は私たちの体を作る材料というわけです。 タンパク質が筋肉をつくる材料ということは、筋肉が傷つき修復しなければならないときにはタンパク質が必要になるということ。 言い換えれば、運動後に素早くタンパク質を補給することができれば筋肉痛を軽減することができるということです。 タンパク質は「肉」や「大豆」といった食品に多く含まれますから、運動を行うときにはこういった食品を多めに摂取した方がよいです。 食事からタンパク質を摂取するのが中々難しい人はプロテインなどを利用するのも手です。 プロテインは英語でタンパク質を意味します。つまり、タンパク質の栄養補給剤というわけです。 つまりプロテインを飲むことは筋肉痛予防にとても効果があるということなんです。 プロテインは粉状になっており牛乳や水に溶かして飲みます。食品から摂取するタンパク質との違いは消化吸収の効率がプロテインの方が良いということです。  〔クーポン配布中〕明治 ザバス ホエイプロテイン100 リッチショコラ 1050g 1袋入〔SAVAS プロテイン 粉末 プロテインパウダー〕 ですから、運動後にプロテインを摂取すれば素早く吸収され、筋肉を修復することで筋肉痛を防いでくれます。 つまり、筋肉痛は、スポーツによって筋肉に細かい傷ができることによっておこります。 この傷をなおしてくれるのが血液なのです。 血液が筋肉の傷を治療したときに出てくる排出物は、筋肉全体を圧迫してかたくしてしまいます。このときからだを動かすとヒトは痛みを感じるのです。これが筋肉痛です。 脊髄と末梢神経  脊柱管の中を走っているのが「脊髄」です。脊髄は脳からの指令を末梢に伝え、末梢からの情報を脳に伝えるのが神経の役割です。 脊髄が完全に障害されてしまうと、四肢麻痺といって手や足が動かなくなるばかりか、熱いとか痛いといった感覚がわからなくなります。(知覚鈍麻) 脊髄の長さは約40~45cmあり、断面は直径が約1cmの楕円形をしています。脊髄は外側より丈夫な結合組織である硬膜、薄い半透明なくも膜及び軟膜と呼ばれる3層の膜に包まれています。くも膜下腔は脳脊髄液で満たされています。 脊椎と脊髄の働きに何らかの異常が生じると、いろいろな病気が出てくることになります。 1、神経症状1(知覚障害、痛み、しびれ) 神経症状2(運動麻痺、巧緻運動障害、歩行障害) 視覚や聴覚、味覚などとは別に、体中に張り巡らされている感覚があり、体性感覚といわれます。この感覚には、痛みや温度の感覚(皮膚感覚)と体各部の相対的位置や運動に関わる感覚(筋感覚)が含まれます。 皮膚感覚の情報は末梢神経のうちの細めの神経により運ばれ、脊髄内に入ってからは交叉して脊髄の前面を脳に向かって上がっていきます。 一方、筋感覚の情報は太めの神経により運ばれ、脊髄内では後面を上がり、脳に入るあたりで交叉します。 2、脊髄の病気と排尿障害 尿意は膀胱内に尿が貯まると膀胱から骨盤内の神経から脊髄を経由して脳へ情報が伝えられ尿意として感じる仕組みになっています。 脊髄の障害があると脳からの運動神経の伝達がうまく伝わらず、トイレへ移動や脱衣に時間がかかり間に合わず漏らしてしまうことが起こります。 膝関節や股関節など下肢の運動機能に障害がある場合も同様の症状が起こり得ます。 脊髄は脳と排尿に関する臓器とを連携させるために橋渡しのような重要な役割をしています。 神経(脳や脊髄、骨盤内の神経)の障害により排尿の異常が生じたものを「神経因性膀胱」といいます。 3、頸部脊椎症(頸椎症) 椎間板の変性と続発する骨棘形成、黄色靱帯や椎間関節の変性や肥厚、頸椎の異常可動性(ぐらつき)などにより、頸髄とその神経根、またこれらに分布する血管が圧迫を受け、神経症状が出現してきます。 手足のしびれなどで発症し、次第にしびれの範囲が拡大するとともに、歩行障害や巧緻(こうち)運動障害(箸を使う、ボタンを留めるなどの細かな作業がしにくい)が出現することが多いようです。脊髄神経が圧迫されると、神経の支配領域に一致した痛みが出現します。頸部から上肢に放散する痛みで、咳やくしゃみで増強することがあります。 4、脊椎の圧迫骨折は強い腰背部痛を来します。 「起き上がるのが辛い」「寝返りで背中が痛む」「立ってしまえば何とか歩ける」と言った訴えが多く聞かれます。骨が弱くなっている方では、転倒などの契機なく徐々に発症する事が多い病気です。 以上の病気を治療する方法があります。 それは、脊髄と仙骨に直接にパルス波を流す治療法です。 この、「脊髄活性法」は、人間の生体電流に働きかけて新陳代謝を促し、健康を取り戻します。 脊髄活性法は、脊髄に体の外から心地よい刺激を与える事によって脳内血流が良くなり、脳内ホルモンが出やすく、生命脳の中心の間脳が働き自律神経とホルモンを調整します。  ←スタミナイザー ←スタミナイザー お問合せは→ kobutyan77@nifty.com へメール下さい。 また、血液に老廃物がたまり血流が悪くなり、頚部痛や腰痛などになっていることがあります。ポーレンリフ(花粉栄養食品)を飲んで改善しましょう。 閑話休題: 脚のしびれはどうして? 1、足の疲れ・痛み 疲れやすい 。 かかと・足裏・指が痛みやすい 。 うおのめ・タコができやすい 。 など足の健康が気になる 。 2、浮き指  健康な足は、5本の指が接地しているので足裏全体を使って効率的に歩くことができます。 前後の重心バランスが安定していて疲れにくく、局所的な摩擦が少ないため、うおのめやタコもできにくい状態です。歩行時のバランスをととのえることが、あしたの健康につながるのです。 ところが、今や、日本人の2人に1人は「浮き指」と言われています。 5本の指がきちんと接地しない浮き指は、バランスが不安定で足の疲れや痛み・変形の原因になります。 ケアソク「ととのえる」の特徴 ととのえるベーシック:  基本の一足、あらゆるシーンに! 男女兼用サイズ全5色 3,300円~3,500円(税込み) ととのえるウォーキング:  散歩や運動などのアクティブシーンに! 男女兼用サイズ全5色 2,750円~2,915円(税込み) 1、指をしっかり使える機能性   つま先の中が5本指に仕切られた構造で、指を正しい位置に配置します。指1本1本が快適に動いて重心バランスがととのい、疲れにくい足へ。 2、疲れにくい負荷分散システム 3、かかとハニカムクッション  独自のクッションで、かかとから関節や筋肉へ伝わる衝撃を大幅に軽減します。実用新案取得。  3、ひろがった足幅を補正 4、横アーチサポート 横アーチが衰えると外反母趾や足裏痛の原因に。独自設計で横アーチをサポートし、様々な足トラブルを緩和します。 ご注文は https//shop.caresoku.com/へ 〈浮き指〉への効果 浮いた指が伸び広がり、より多く接地して重心バランスがととのいます。各指が連結しない一般的な5本指靴下よりも、高い効果を発揮します。 その他様々な症状への効果 「ととのえる」は外反母趾やO脚など、様々な足の症状におすすめします。 にほんブログ村←ポチッとお願いね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2019.11.09 02:19:07

|