四周を海に囲まれた島国日本に暮らす現代日本人は、今、国境などほとんど意識しない。

しかし1905年~1945年の40年間、日本は国境線を持っていた。樺太の北緯50度線である。この線以南が日本で、以北は帝政ロシア、十月革命後はソ連の領土であった。

◎北蝦夷=樺太経営・領土化に努めた江戸幕府

幕末、樺太は日露和親条約で日露混住の地とされた。ところがそれ以前、松前藩は樺太の漁場開発や山丹交易に従事し、事実上、自藩の領国のように振る舞っていた。

19世紀末、樺太の豊かな漁業資源などに目をつけた幕府は、積極的に樺太に版図を広げる意図を示し、最上徳内、松田伝十郎、間宮林蔵を相次いで樺太に派遣し、地図作りや樺太探検を行わせた。その間、帝政ロシアは、ほとんど音無しであった。

うち松田伝十郎は、北緯52度の樺太最西端ラッカ岬に「大日本国国境」の国境標を建てさえしている。また有名な間宮林蔵は1809年、それまで沿海州の一部の半島なのか島なのかはっきりしなかった樺太が島であることを確認し、呼称を樺太の呼称を「北蝦夷地」と正式に定めた。また間宮の発見した海峡は、間宮海峡と名付けられた。

こうした成果をもとに、幕府は北蝦夷を直轄地に定め、秋田藩に警護させた。

映画・テレビでしばしば無能と描かれる幕末の幕府も、こと北蝦夷(樺太)の領土確保の努力はなかなかのものだったのである。

◎維新後はむしろ姿勢は後退

ところが明治維新後の新政府は、むしろ樺太問題に対しては幕府の時よりも後退した。

1875(明治8)年、明治政府はかつての蝦夷共和国総裁だった榎本武揚を帝政ロシアの首都サンクトペテルブルクに派遣し、樺太・千島交換条約を締結し、樺太全島の領有権を完全に放棄し、全島をロシアに譲った。有り体に言えばそれまでの幕府の努力と東北諸藩に樺太警護させた歴史的経緯を無視した売国的行為に近いものだったと言えるかもしれない。

日露戦争の終結を定めた1905年のポーツマス条約もまた、時の日本の戦力的限界からやむを得ないこととはいえ、大幅に帝政ロシアに譲った屈従条約で、それまで占領していた北樺太を返還し、南樺太だけロシアから割譲されたものだった。

つまり北の国境の画定は、常に帝政ロシアへの譲歩の歴史だったのである。

◎北緯50度の国境線上に標石

それはともかく日露戦争後のポーツマス条約の結果、幕末に一時、幕閣内で提起されたように、北緯50度線が日露の国境線となった。

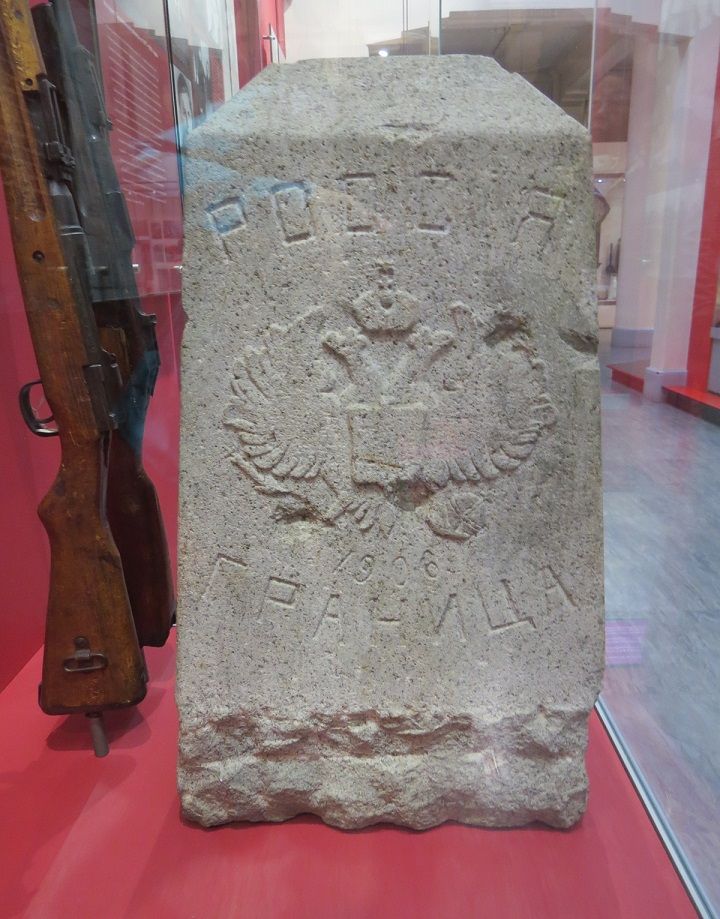

日露両国は、共同測量と交渉を繰り返して国境線を画定し、北緯50度線上の原野を切り開き、国境線上に4つの国境標石を置いた(下の写真の上=北緯50度線近くの村での日露両国の国境画定委員たちの合同記念写真;下の写真の下=北緯50度の国境に置かれた標石)。

それは将棋の駒のような形のやや平たい直方体で、日本領側には菊の紋章と「大日本帝國」と刻んだ面を、ロシア領側には帝政ロシアの国章である双頭の鷲の紋章とキリル文字の刻まれた面を向けて定礎された。

◎「天1号標石」実物を観る

国境標石4個は、スターリン・ソ連の赤軍が南樺太を侵略、占領後に一部が行方不明になった。南樺太派遣の赤軍幹部にすれば、標石は日露戦争敗北の忌まわしい象徴だったから、打ち捨てたのだ。

ただしそのうちの1個、本物の「天1号標石」は、奇跡的にサハリン州郷土博物館に収蔵され、それを僕たちはガラスケース内に観ることができた(写真)。ただしツアーの参加者の多くはレプリカだ、と誤解していた。

本物であることは、現地ガイドのヴァレンチンさんが明言してくれたし、彼は学芸員を呼び出し、それを確認までしてくれた。ただその時、多くのツアー参加者は退去の準備で出口に戻っていて誤解のままに博物館を後にしたのは、残念だった。

◎風雪に耐えた標石に感慨

さらに奥の陳列ケース内にも、「天3号標石」が展示されていた(写真)。ただ、これはレプリカである。台座が破壊され、打ち捨てられた跡がはっきりしている。

樺太の40年近い風雪に耐え、国境線を守っていた「天1号標石」を観ながら、先人たちが帝政ロシアの巨大な膨張圧力を何とか跳ね返してきた歴史を思ったのである。

幕末までの歴史を振り返ると、僕たちがここを訪ねるのに、バスポートを携え、またロシアにビザ申請して取得せねば不可能なことが本当に口惜しい。

上の写真は、郷土博物館1階の踊り場。

昨年の今日の日記:「女性政治家2人(蓮舫、稲田氏)の辞任劇に見る明暗」