|

|

|

カテゴリ:博物館・美術館・展示会

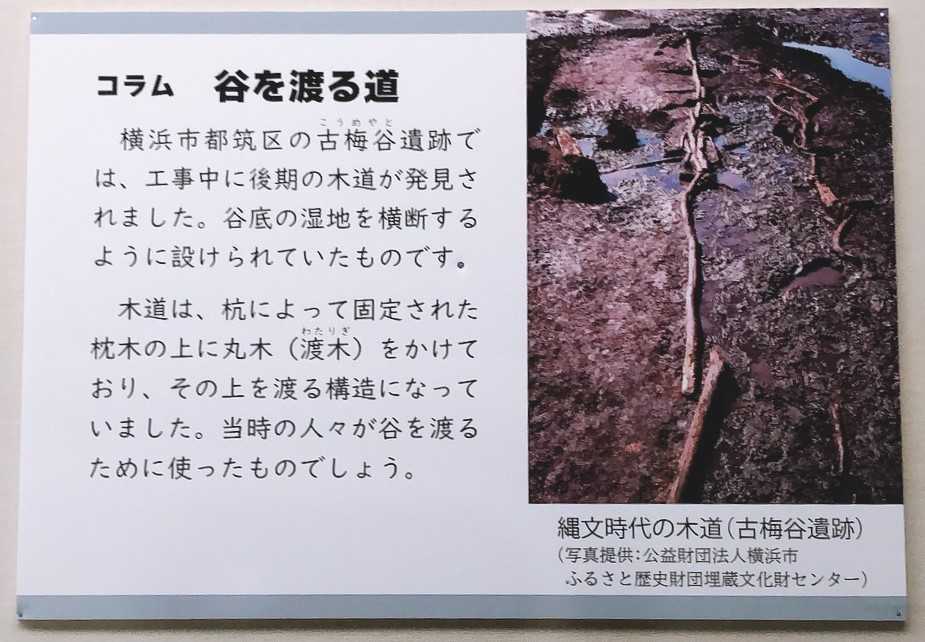

特別展「縄文人の環境適応」の会期末の迫った横浜・馬車道にある神奈川県立歴史博物館に行ってきた。同博物館は、旧・横浜正金銀行本店の歴史的趣の深い石造建物である(写真=下の写真の下は特別展のチラシ)。   ◎中期のピークから後期・晩期にかけて衰退ドラスティック 県立ということもあり神奈川県に特化した縄文展覧会なので、特に目新しい展示物はなかったが、それでも最新の縄文観の一端に接することができたのは、よかった(横浜の展示は29日日曜日までで、その後は2月7日から相模原市立博物館に移設展示される)。 以前から知っていたことだが、縄文文化は気候最良期後半に当たる中期(5400年前~4500年前)に盛期を迎え、気候がやや寒冷化した後期(4500年前~3200年前)・晩期(3200年前~2400年前)には衰退するのだが、その規模はかなりドラスティックなものだったことを新しく知った。 ◎中期の盛期には激増した縄文遺跡 特に豊富なドングリなどの木の実に恵まれ中期縄文文化の華が咲いた長野県は顕著で、中期の遺跡数は前期の約3倍、後期の約4倍も発見されている。遺跡数は、大まかに人口を反映すると考えられるので、おそらく縄文中期の長野県には当時の日本全体の1割近く、およそ2万人~3万人の人口があっただろう。 神奈川県は、長野県ほどではないが、それでも中期には前期の約2倍の遺跡数となっている。千葉県は、神奈川県よりも変化はなだらかで、特に後期の落ち込みは小さい。これは、本展でも説明掲示されていたが、前期から中期にかけての縄文海進で陸地が削られた後、気候の若干の寒冷化で海退し、そこに広大な干潟が形成されたことによって、千葉県の東京湾岸に大規模な貝塚が形成されたからだ。東京湾岸の縄文人は、木の実の減少を貝の採捕の増加によって補ったのだ。 ◎ドングリなどの木の実が豊富に実った中期 中期の繁栄を物語るもう1つの指標として、環状集落の盛行と土器の充実、そして長距離交易の発展が挙げられる。環状集落とは中央の祭祀の行われた広場の周囲に環状に竪穴住居が営まれた遺構で、中には100軒ほどのものがある(ただ同時に100軒が営まれたわけではない。竪穴住居の廃絶と新設を繰り返してこれだけの軒数になった)。 土器は、木の実を食物にするのに欠かせない道具だ。縄文人は、ドングリをあく抜きして磨り石で粉にし、それを土器(深鉢=下の写真の上;下の写真の下は鉢)で煮て粥にして食べた。ちなみに以前、どこかの催しで縄文食を復元した粥を食べたことがあるが、決して美味しい物ではなかった。大陸から西北九州に稲作が伝来した弥生早期以後、瞬く間に北海道を除く本州に稲作が普及した一端は、稲作の生産性の高さの他に米とドングリの食味も好悪もあったに違いない。   ◎長距離交易の発展を示した琥珀と翡翠 長距離交易の発展としては、おそらく人口増と集団規模の拡大で生まれていた部族長が珍重した琥珀と翡翠の流通がある。 北欧バルト海沿岸と異なり、日本では琥珀産地は少ないが、例えば東北地方の久慈周辺は著名だが、関東では千葉県の銚子周辺が知られている。中期にはここから、神奈川県の縄文集落まで琥珀(写真)が移動していた。  また翡翠(写真)は、新潟県糸魚川流域が唯一の産地だが、ここからも神奈川県に運ばれていた(むろん途中の長野県には多い)。  展示説明にも述べられていたが、これらは直接、今の神奈川県内の縄文集落に運ばれてきたのではない。途中、いくつもの集落を経て、それぞれで交易されて発見地に落ち着いたのだ。 本展示では特に触れられていなかったが、旧石器時代からの交易品として黒曜石が有名で、これらは主に長野県の和田峠、八ヶ岳、さらに伊豆諸島の神津島から、関東の各地に運ばれていた。 ◎イギリスのサマーセット・レベルのような縄文木道 特に個人的興味を引かれたのは、縄文後期の谷地に開いた湿地を渡るために造った木道である(写真=横浜市古梅谷遺跡)。実は若い頃、イギリスのサマーセット・レベルという広大な湿原に縦横に敷かれた新石器時代の木道の発掘調査研究者に会ったことがある。規模は、サマーセット・レベルの方がはるかに大きいが、日本にも湿地を渡るためのこんな木道が造られていたことは興味深い。年代的にはほぼ同時代だろうか。   久しぶりに考古学の展示に触れられて、楽しかった。

昨年の今日の日記:「1人で5000トンもの実験材料の細胞を遺したヘンリエッタ・ラックスとHeLa細胞の無限の命とジョージ・ガイ」https://plaza.rakuten.co.jp/libpubli2/diary/202201300000/ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2023.01.30 04:33:40

[博物館・美術館・展示会] カテゴリの最新記事

|