|

|

|

テーマ:日本の古代史(67)

カテゴリ:考古学・日本古代史

~東北歴史博物館の特別展を観て~

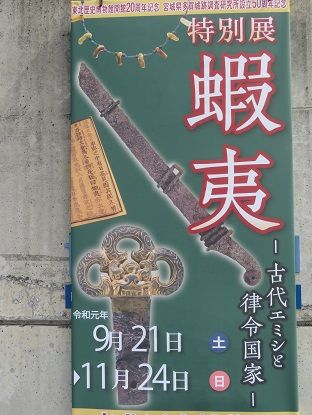

ポスター ポスター特別展「蝦夷~古代エミシと律令国家」を過日観て来た。これは東北歴史博物館開館の20周年記念と、宮城県多賀城跡調査研究所設立50周年記念の双方を兼ねた企画で、陸奥国国府である多賀城の傍にある研究調査機関としては力が入らざるを得ないと推察される。私のライフワークとも言える古代東北研究に直接関わるテーマだけに、珍しく会期早々に出かけたのだった。 日本書紀の一節  太古倭国の東方に「日高見国」と言う国があった。人々は力が強くて極めて粗暴。声が大きく朝廷に従わない。いわゆる「まつろわぬ国」で、九州の熊襲(くまそ)と同様に恐れられていた。そこで記紀は日本武尊を遣わし、征伐したとある。 さて、古代東北の蝦夷は後のアイヌとは異なる。「エミシ」と呼ばれた東北地方以北の人々。彼らの実態と、中央との関係を明らかにするのが今回の特別展の趣旨だ。  <出土した蕨手(わらびて)刀(上)とその再現品および鞘(下)> 「日高見(ひたかみ)」は太陽が高く上がる地方の意味で、後に「北上」に転じたとの説がある。縄文時代の東北地方は日本で最も栄え、弥生時代には青森県にまで早々に水稲技術が到達した。だが気候の冷涼化に伴って水稲が不可能(冷害に強い品種が生まれてなかったため)になると、北海道南部から「続縄文文化」が東北へと浸透する。古墳時代には中央政権との深い関りを示す古墳群が、宮城、山形まで進出する。このように、古代東北は早くから中央政権とエミシとの交流とせめぎ合いの場であった。  <環頭太刀束頭(かんとうだち・つかがしら)> エミシは単なる狩猟民ではなく作物栽培も行い、倭国との接触でもたらされた製鉄技術も持っていた。また優位な馬産地で、海路を通じての交易も盛んだった。ただ中央から遠かったため、独自の体制を維持していただけのこと。アイヌ語とは異なり、言葉は互いに通じたことだろう。ただ聞き慣れない言葉の響きが、都人には恐ろし気に聞こえた。最近の研究により、エミシの高度の文明が次第に明らかになる。   <ベルトとバックルの金具(上)とメノウとガラス玉の装身具(下)> こんな見事な装飾品を身に着けていた「蛮族」が、果たしているだろうか。ただ中央政権の手が届かない遠隔地に彼らが住み、独自の文化と政治体制を保持していただけの話。中央集権化が進んだ倭国、そして大和政権が自らの支配を拡大すべく、次第に北の大地へと進出するのも当然の帰結だろう。そして北の大地は、次第に大和朝廷の傘下へ組み込まれて行く。  <周溝(しゅうこう)と墓壙(ぼこう)を持つ墓> 現在の岩手県南部以北にはエミシ独特の墓がある。ただ中央や地方豪族ほどの権力と人口がなかったため豪壮ではないが、それでも良く整備された墓が整然と並んでいるのはしっかりとした政治体制があったからに違いない。これもアイヌの墓制とは異なる。東北のエミシが史書に登場する最初は、確か高志(越=こし国守)の阿倍比羅夫(あべのひらふ)が秋田県のノシロのエミシを征伐したことだった。  <整然と石を積み上げたエミシの墓に石槨(せっかく)が見える> 阿倍比羅夫はノシロのエミシを退治しただけでなく、ツカル(青森)や渡島(わたりしま=現在の北海道)のミシハセ(大陸の北方民族と言われる)をも退治したと文献にある。陸奥国府多賀城などまだ建設されていない時のことだ。陸路が整備されていない当時は海路を舟で渡るしかないが、飛鳥時代に良くそれだけの船団を組み、かつ勝利したと言う事実に驚かされる。<続く> お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[考古学・日本古代史] カテゴリの最新記事

Aさん,おはようございます~

CS則本先発,今から楽しみ,テレビで応援します。1戦目勝利す ると8割以上次のステージへ,さてどうなりますか。 さすがにライフワークと言われるだけあって,かなり専門的な内容 だと思います。 いくつになっても自分を高める努力を続ける姿勢,私も見習いたい かと。 (2019.10.05 09:26:39)

Kazuさんへ

お早うございます!! いつもコメントをありがとうございます。 ふふふ。とうとうこの日が来ましたねえ。 ついこの間までロッテと3位を争っていたのが 夢のようです。 今日はエース則本の意地に期待しましょう!! 今朝は早朝から世界陸上を観ていたし、午後はCS。 夜はラグビーのサモア戦と世界陸上を観戦。 これじゃあ寝不足になりますねえ。(;^_^A ハハハ。歴史の勉強は遊びみたいなものですよ。 頭の体操かも知れません。長い間考え続けていると、 そのうちにひょんなことから謎が解ける。 その繰り返しです。面白いものですねえ。 ではお互いに今日も佳い一日を。💛(^^)v (2019.10.05 09:33:05)

こんばんは

蝦夷 「エゾ」かと思いましたが「エミシ」とも読むんですね 勉強になりました こういう展示会でも撮影は無理ですよね 目録を購入して詳しく説明していただいて ありがとうございます (2019.10.05 18:27:09)

東北の「エミン」初めて知りましたが、興味あります。

北海道南部から進出してきてその影響のの文化を築いていても、やがて大和政権に取り込まれていく・・・。 狭い国土でそういうことも容易だったのでしょうか。 (2019.10.05 18:45:30)

こ うさんへ

今晩は~!! いつもコメントをありがとうございます。 えみし。昔の偉い人の名前にもありますよ。 蘇我入鹿の父が蘇我蝦夷、その父が蘇我馬子だったかな。 「えみし」は強い人の代名詞でもありました。 だから天皇家につながる豪族の蘇我氏の中にも そのような名前を付けた人物がいたわけです。 歴史は好きなので何でもが勉強になります。 これは自分の楽しみのために書いてるもので、 本当はもっともっと専門的なので、素人の私には 難しいことだらけですよ。(;^_^A (2019.10.05 19:20:02)

クマタツ1847さんへ

今晩は~!! コメントありがとうございます。 狭い日本列島の中でも、人の移動や文化の交流は 昔からありました。 日本列島の先住民は旧石器時代の人々ですが、 なかなか残っている人骨は少ないのです。 それらの人々は日本列島がまだ大陸とつながっていた 頃に歩いて渡って来た人。その後が縄文人ですが、 結構いろんな遺伝子があるみたいですね。 エミシはほぼ縄文人の末裔でしょうが、弥生時代 も過ごしているので、弥生人との混血もあるでしょうね。 九州には「隼人」や「熊襲」、「土蜘蛛」と言う蛮族が いて、それらも伝説上は日本武尊に征伐されたとされています。 エミシの文化が全て北海道南部から来たのではなく、 気候が冷涼化した時に伝わったものもあると言うことです。 そのうちにシリーズで書こうと思っていますが、日本人の 先祖たちは物凄い旅をし、文化の交流をして来たのですよ。 (2019.10.05 19:29:00)

東北地方の蛮族?を蝦夷というのですね

まつろわぬ国・・・確かに中央政権からすればそうなんでしょうけれど、蝦夷たちにすればこちらこそ正当な国だったんでしょうね それは平泉の藤原氏にも言えることです 別に京都で政権をとらなくても、けっこう優雅に生活していたのですものねえ・・ (2019.10.05 20:22:39)

5sayoriさんへ

今晩は~!! いつもコメントをありがとうございます。 その通りです。古代東北の民から言えば、 攻められたり奪われたり殺されたりする理由はないのです。 ただ大和朝廷にとっては領土を広げたいだけでした。 奥州藤原氏の場合は多少事情が違うでしょう。 豊かな古代東北の富を独占しただけでなく、 義経を匿ったと言う理由で頼朝に攻め滅ぼされたのですから。 平泉に3つほど寺院を建て、前九年の役、後三年の役で 亡くなった人の菩提を弔っていたのにです。 (2019.10.05 20:32:31) |

|