|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

サトウキビ(イネ科)  トカゲハゼ(ハゼ科)  イソヒヨドリ(ツグミ科)・オス  ミサゴ(タカ科)  チョウゲンボウ(ハヤブサ科)  ハマシギ(シギ科)  コチドリ(チドリ科)  トックリキワタ(アオイ科)  フヨウ(アオイ科) 「ねこログ」、総目次(笑)/「スクラップ・ブック」、の、目次。 目次:今夜の「オールナイト四本立て」は(笑)、小津安二郎、溝口健二、ロベルト・ロッセリーニ、スパイク・リー、・・・/タクシーの車種や、ホテルの名前、そんな些末な事柄への偏執によっても、決して分かり得ないはずの「他者」の苦痛へ、少しは「同じ高さ」の視点に近づけるのなら、「不謹慎」と呼ぶこともなかろう、と思いましたので、・・・、「ミラル」続編/私の中の、いわば、「空白の十年」、を少しばかりは埋め(笑)、この、知らずに過ごしてしまった同年代人に、敬意を表するべく、・・・、ディヴィッド・グレーバーについて/「アナキスト」の著作を「検索」したりしたから、こんな書物の広告メールまで送られてくるようになる(笑)、・・・、アブドゥラ・オジャランをめぐって/よい人々は人種主義者ではない、悪い奴だけが人種主義者なんだ。このあっさりした二元論化は、いかなる議論をも、まったく回避させてしまう・・・「ネィティヴズ(原住民)、帝国の廃墟の中の人種と階級」アカラ、から、「ニューヨークのジャマイカ人」へ/「マングローブ」などと言う名を聞けば、他人事とは思えなくなるし(笑)、ヴァネッサ・レッドグレィヴ、漱石、ジョージ・オーウェル、ハニフ・クレイシも交えて、・・・草創期「英国ブラック・パンサー」闘士の回顧記事/  生き物にとって、自分が「そこにいない」かのように振る舞うことが生き延びる条件であることもあるわけなので、それなら「もっと自己主張を」なんて誰にも言われる筋合いないから、うれしかったんだと思う(笑)。  ハマシギ(シギ科)  ヒバリシギ(シギ科)、コチドリ(チドリ科)  ヒバリシギ(シギ科)  コチドリ(チドリ科)    チョウゲンボウ(タカ科)、ビニールハウス、いや、ビニールじゃないな、もっと堅牢な建物だ、「温室」、の屋根の天辺に、鳩より少し大きめくらいの鳥影、最初はサシバ(タカ科)のつもりで(笑)シャッターを切っていたが、くちばしがそんなに大きくないからかな、「猛禽類」なのにあまり「猛々しく」(笑)見えない、豹柄の衣装には、見覚えがあった、「長元坊」と書くらしいが、由来は、広●辞苑に聞いても分からなかったのも記憶にあった、サシバと同じく、ネズミなど小動物を食するらしいので、やはりこのようにして、サトウキビ畑を睥睨しているのであろう、ときどき声が聞こえるのに、サシバの方は、今季、まだ、お目にかかっていない。  フヨウ(アオイ科)  トックリキワタ(アオイ科)  ハクセキレイ(セキレイ科)       トカゲハゼ(ハゼ科)、沖縄本島の、しかも中城湾の「固有種」だったのではなかったかな?方言名の「とんとんみー」、「目(みー)」が「とん、とん」と、潜望鏡のように、いや、「潜望鏡」というものを見たことがあるわけではないが(笑)、でも同じ目的で水面から飛び出させているのが由来だろう、と呼ばれるものには、いずれもハゼ科の三種が含まれており、トビハゼ、ミナミトビハゼ、そして、このトカゲハゼ、前二者は、共に、蛇柄模様、背びれの角がとがっているかどうかという微妙な部分が識別点であった、泥の中に生息しているので、通常背びれは濡れて折りたたまれているから、この「情報」は、あまり役に立たない、そして、トカゲハゼはと言えば、その名の由来は不明だが、体色は、地味なグレー一色、著しい特徴は、やはり背びれ、鞭のように、細く長く、しかし、これも同じく、通常は折り畳まれているので、いや、四番目の写真にあるように、長すぎて折り畳めず(笑)、体側の右か左かどちらかに、「辮髪」のように、垂れ下らせているようである、旧暦十月十四日、大潮干潮に、「間に合う」という「快挙」(笑)に、やや気分も高揚して、なかなか激しい風の中、足もとの悪い干潟の砂地の上に、坐り込んでじっと待つのも苦にならなかったくらい、ここまでやって来る私の足音で、それまで忙しそうに立ち働いていたであろう、すべての生き物が、穴の中に姿を隠し、「息をひそめ」ている、それらが、ふたたび、いつまでも「息をひそめ」ているわけにもいかないからだろう、警戒を解除して、うごめき始めてくれるまでには、少なくとも数分間、もっと長いかも?こちらもまた「息をひそめ」、「気配を殺し」、ただ、「待つ」ことを要するのである、私たちの祖先が「狩猟民」であった頃、「人生」の大半の時間は、そのようにして過ごされたかもしれないことを、「知る」のは、何か、とても心地よい(笑)、生き物にとっては、被食者であると捕食者であるとを問わず、「自分がそこにいない」かのように振る舞うことが、生き延びるための必須の条件であるのが、「普通」なのであって、誰も、「もっと自己主張を」などとバカなことは言わない(笑)、からだろうな、しばらく観察しているが、その、特徴的な背びれを、高々と立てている写真を撮らなくては、と「欲張り」な気持ちになり、足がしびれてくるのを我慢していたが、どうも、これは、威嚇の信号としても用いられているもののようで、うっかり他の個体と出くわしたときなど、マストのようにするすると立ち上げられるようだから、これまた、そのような「偶然」を、忍耐強く「待つ」しかないようだ、現代国語とか英文解釈とかの試験問題(笑)で、重要なことは引用部分の末尾に書かれているに違いない、なぜなら、「重要なこと」が書かれ終わったところで引用を止めるだろうからである、というのにも似て、このヴィデオでも、めでたく(笑)、びっくりしたのか、背びれを、ほら、こんな風に見事につき立てて泳ぎ去ってくれるのを、見届けるまで、そうね、半時間くらい座り込んでいたことになるかね、満足して、立ち去ることができたのだ、もちろん、「立ち去る」ために立ち上がった瞬間、彼らは、たちまちのうちに隠れてしまい、一帯からは一斉に、「生き物の気配」が、消えるのである、老人らしい嫌味なことを言えば(笑)、だから、うわっ、やっべ、すっげー、うみ、とか大声で叫びながら、浜辺に駆け込んでくるような君たち(笑)、には、決して、その「海」が「すっげー」数の、生き物に満ちていることに、気づき得ないのである(笑)。  ヒメヤマトオサガニ(スナガニ科)、多分そうだと思って(笑)、ちゃんと調べずに書いているが。  イソシギ(シギ科)  チュウシャクシギ(シギ科)  イソヒヨドリ(ツグミ科)・オス  サトウキビ(イネ科)  ミサゴ(タカ科)

月の出16:58、月の入6:34、その間「月の出ている時間」13:36、およそ27日周期で、10:40から14:10の間を変動するその最大値に近いから、南中高度もとても大きい筈だ、見上げるのに「首が痛い」どころではなく、屋上に仰向けに横たわって撮る、旧暦十月十五夜、目が覚めたのがちょうど「南中」時だった。

「浮草(1959)」小津安二郎 小津安二郎(1903-1963)       1959年の「浮草」は、1934年の「浮草物語」の小津安二郎自身による、リメイク、なのだそうだ。もとの「浮草物語」は、「喜八もの」と呼ばれるシリーズ物の一つだったらしいが、こちらの主人公は、「喜八」ではないな。志摩半島の漁港の町が舞台で、そこでロケも行われたらしい、郵便局のガラス戸に記されていた名前を頼りに地図で検索してみたが徒労に終わった、そうだろう(笑)、郵便局のシーンなどは、きっと撮影所のセットなんだろうからね、漁港の岸壁で釣りをするシーン、驚くほどの数の「鳶」、トビ(タカ科)が上空を舞っていた、大きさも、飛び方も、ミサゴ(タカ科)を彷彿とさせたが、私があちらにいたときは、まだ「バードウォッチャー」じゃなかったので、こんな風に、当たり前に目撃することができたかも知れないその鳥の、記憶が何にもないことが、いつもながら、悔やまれる。「松竹」の監督である小津安二郎が、この作品を「大映」で撮った背景には、前年1958年の「彼岸花」に、「大映」の女優である山本富士子を、「借りた」ことに対する「返礼」なのだ、とのこと。そのつながりで、「彼岸花」も見ることになった、山本富士子の役どころは、祇園のお茶屋の娘、「トリック、どす」、などと言う「生粋」の京都弁が、切なく(笑)懐かしかったね、これが東京出身の女優さんが「演技」でやっているならすごいもんだ、と舌を巻いたが、山本富士子は、大阪出身のようである(笑)。1956年の「早春」は、「ベラルーシの林檎」を読んで岸恵子という女優に興味を持ち、タダで観れるのは、と探したら、もちろんこの人の「出世作」、「君の名は」三部作も観れるのだが、あまりに長く、あまりに、「紋切型」にも感じられたので、最初の30分くらいで諦め、こちらにした、という事情。1960年「秋日和」、母一人娘一人で暮らす、娘がなかなか「縁談」を受けつけない、「私がお嫁に行ったらおかあさんはどうなるの?」、そこで、まわりが母親の再婚を画策する、という筋は、ちょうど、1949年「晩春」、および、そのリメイク版1962年「秋刀魚の味」、こちらは、父一人娘一人、いや、弟がいたか、の「性別」を入れ替えた変奏となっている。さらに、1958年「彼岸花」、1960年「秋日和」、1962年「秋刀魚の味」、配役も似ているし、頻繁に表れる料亭やスナックのシーン、丸の内のオフィスとおぼしきセット、主人公の自宅のセット、など、ほとんど「使いまわし」かと思われるほど似ていて、そう、銀座の「ルナ」なる店が、どれにも登場したのではなかったかな?そういうのを、比較対象したりすれば、なかなか「マニアック」な、「小津研究」(笑)になりそうだけれど、それはまたの機会に。 ・・・ 一九五八年に日本の映画人口は前代未聞の十一億二七〇〇万人に達し、ここに日本映画は第二の全盛時代を迎えることとなった。 ・・・ 日本映画は一九六〇年に五四七本を製作し、産業として栄光の頂点に立った。 「日本映画史100年」四方田犬彦(集英社新書) 1958年というのは、私の生まれた年なのだが(笑)、そのときの日本の総人口が一億としよう、ここに「映画人口」とは、例えばすべての映画館の入場者数の総和、という具合に、「延べ」人数を言っているのだろう?人口一人当たり、年間11本の映画を見ている、という計・算・にはなるが、例えばその時期、私は、父母が、小津安二郎はもとより、映画を話題にすることなど、ただの一度も聞いたことがない、おそらく、二人ともほとんど一本も見ていなかったのではないかと思う、映画館の一軒でもある街に出かけるのに、汽車に乗って一時間、といった環境であれば、「貧しさ」だけが原因とも言えないだろう、だとすれば、この数字を扱う際にも、貧富、都市と地方、の不均衡を考慮すれば、もっともっと偏った分布を想定すべきなんだろうな、映画批評、などをものする人たちは、四方田犬彦氏であれ、その師、蓮実重彦氏であれ、首都圏で育った「お坊っちゃん」(笑)、そう、淀川長春氏は神戸のお金持ちだったよね、だから、蓮実氏の「年間四百本観なけりゃ、映画観たことになりません」みたいな発言も出てくる(笑)、・・・、「供給」サイドから見ると、547÷365≒1.5、一日あたり、1.5本、二日で三本、ということになる、「年間四百本」なら(笑)、ほぼそのすべてを見ることになる訳だが、そんな人すら、「東京」には少なからず存在し得たんだろうな、「週に一本」くらいの層が、都市部には、広く存在していたと考えなければ、勘定が合わないことになろう、私の子供時代は、その十年ばかり後だから、もう「映画」という文化自体が凋落し始めていたではあろうけれど、私が通っていた、「場違い」に(笑)、お金持ちな中学校、高校の「クラスメート」たちには、確かに、「週に一本」、「月に二本」くらいの割合で、映画を趣味とすることのできる恵まれた人々が、多々あったんだろうと思う。「北鎌倉」に持ち家があって、そこから、父は東京の大学へ、娘は「丸の内」の商事会社のオフィスに通う、見合いの相手に登場するのは、地方の「旧家」の次男坊、「医科」としか言わないでも通じるのは、東大医学部を指してるからなんだろう(笑)、出身だったり、・・・、そんな「富裕層」が、当時の人口の何パーセントを占めていたのか知らないが、もちろん、「映画」は「夢」を売っていただいて差し支えないのだが(笑)、「観客」の方も、その「夢」に自己を投影するのに、そんなに不都合がなかった程度には、やはり「富裕層」だったのだろう、「映画人」が「観客」として、想定していたのも、そういう「層」だったんだろうな、と、改めて思えば、そもそも「映画」ってそういうものなんだ、って思えば、そんなにわが身の「貧乏」を(笑)、恨むこともなかろう、という気にもなってきたので(笑)。 ・・・ 小津安二郎は戦後直後は、渋谷と同様に庶民生活に漂う細やかなユーモアを主題としようとしたが、なかなか本調子が出なかった。もはやお得意の「喜八もの」をリメイクするには、戦後社会はあまりに錯綜していたからである。そこで彼は『晩春』(一九四九)以来、舞台を鎌倉や山の手のブルジョワ家庭へと変更し、以前から携えていた達観の姿勢に一層の洗練を加えた。『東京物語』(一九五三)で告げられているのは、家族制度のゆるやかな解体にほかならない。小津はそれを、正面の切返し、構図の中の人物の大きさの厳密な調整、これ以上削れないほどに単純化された科白といった様式のもとに、臆することなく描いた。おそらくそれは日本映画史の中で最も禁欲的なフィルムであるだろう。・・・ 「日本映画史100年」四方田犬彦(集英社新書)  浮草物語(1934)  「祇園の姉妹(1936)」溝口健二 溝口健二(1898-1956)         溝口健二「浪華悲歌」(1936)、神戸の震災の翌年の秋、今読み直して思い出した、映画館の名前は、「高槻セントラル」だった、「無法松の一生」と同じく、「日本映画100年」企画、で観たのだろう、こんな「感想文」が残っている。「祇園の姉妹」では、その、姉妹が、八坂神社に参拝するシーン、手を合わせて鈴を鳴らし、お賽銭も投げ入れる、でも二人とも、全然別の会話に夢中になっている、そのシーンが話題になった、と聞いたことがある、もちろん、手を合わせたこともお賽銭を入れたこともないけれど(笑)、その場所だけは、知っているから、懐かしい(笑)。  ・・・ この時期の大映でもっとも重要な存在が溝口健二であることに、疑いを差し挟む者はいないだろう。溝口は占領下では新思想の民主主義理念を愚直に意識するあまりに、充分に自分の女性観をスクリーンに投射できないでいた。だが新東宝で撮った『西鶴一代女』(一九五二)が転機となって、四年後に生涯を閉じるまでに八本のフィルムを残した。いずれもが巨匠としての面目躍如というべき作品である。『雨月物語』は彼が日本絵画、とりわけ絵巻物に日本的空間構成の理想を見てとったことが端的に了解できるほどの、流麗なカメラの移動と幽玄趣味に満ちている。『山椒大夫』は森鴎外の新儒教主義的な原作を、仏教的無常観のもとに解釈し直した作品で、監督の自伝的投影がはっきりと見受けられる。そして遺作となった『赤線地帯』(一九五六)は、東京の売●春窟に集うさまざまな境遇の女たちの浮き沈みを描いている。他者としての女を凝視することに生涯を捧げた溝口にして、はじめて撮りえた作品である。ここで彼は、母もの女優の三益愛子にあえて狂気の老娼●婦を演じさせ、一人前になった息子との残酷な対面を描いた。それは近代日本の国是であった立身出生イデオロギーへのグロテスクな嘲笑であり、同時に溝口本人が憎悪愛を抱いてきたジャンルであるメロドラマへの、論理的な終結宣言だった。 「日本映画史100年」四方田犬彦(集英社新書)  Roberto Rossellini(1906-1977) 「ロベレ将軍General Della Rovere(1959)」ロベルト・ロッセリーニRoberto Rossellini  物語の舞台は、1944年の、ナチス・ドイツの傀儡政権「イタリア社会共和国」の支配下にあった北イタリア、ジェノヴァGenoa/Genova、1934年7月、連合軍が北アフリカからシチリアに上陸、大ファシスト会議Grand Fascist Councilは、ヴィクトル・エマヌエルIIの認証の下、ムッソリーニを逮捕、連合国と休戦協定を締結、ドイツが介入、ムッソリーニを奪還して、それを首班として、北イタリアの占領地域に、その傀儡政権を樹立したのであった。同じくロッセリーニの「無防備都市Rome, Open City(1945)」は、1944年のドイツ占領下のローマを描いているし、「戦火のかなたPaisan(1946)」は6つのエピソードからなっているが、第一章は、シチリア、第二章、ナポリNaples、第三章、ローマ、第四章、フィレンツェFlorence、第五章、場所は不明のようだが、カトリックの僧院、そして第六章、ドイツ占領下のポー川デルタ地帯Po delta、と、あたかも連合軍の進行に添って、南から北へと移動している体裁をとっている、チュニジアから出発し、シチリアに上陸する、パラシュート降下作戦に従軍しているロバート・キャパの「ちょっとピンぼけ」(文春文庫)と合わせて、もう一度、「精読」する予定であったが、延ばし延ばしになっていた。      調査してみると、いろんなことがわかって来た、この映画の題名が暗示するものは、なかなか複雑のようで、まず、I Crossed the Color Line, The Black Klansman/Ted V. Mikels(1966)、という映画があった、この作品の監督は、ある種の「カルト的」人気を誇る人であったようだが、例えば「政治的傾向」などと言うものは、よくわからない、作品のあらすじは、wikipediaの要約によれば次の通り、公民権運動のさなか、人種隔離下のアラバマの食堂の「白人専用」座席に座って「公民権」の実践を図った黒人活動家がいた、これに激怒したKKKのメンバーが、ある教会に放火する、その放火事件で娘を失った黒人、しかしこれは白人の俳優が演じている、が復讐に燃え、KKKに潜入する、というもの。さらに、このスパイク・リー作品には、「モデル」となるべき「実話」があったようで、Ron Stallworth(1953-)、映画の中でも、その実名で描かれているが、という人の、「Black Klansman(2014)」なる自伝的作品、この人は、シカゴ生まれ、テキサス州エル・パソに育ち、1972年夏にコロラド州コロラド・スプリングスに家族とともに引っ越してきた、その年から、つまり19歳ということになるが、当地の警察署に勤務する、映画の舞台となっているのも、その同じ町、「潜入捜査官」の仕事を欲していたようで、ストークリー・カーマイケルのその町での演説会に潜り込んで、情報収集するのが彼の最初の任務であった、というのも映画と同じ、彼が、やはり映画と同様の方法で、つまり、もっぱら電話で接触、対面しなければならない場面では、白人の同僚を身代わりに送り込む、という方法で、その土地のKKK支部に潜入捜査を始めたのが、1979年、その過程で、ディヴィッド・デュークと電話で会話を交わし、彼の署名のある「会員証」を手に入れた、というところも、映画は忠実にその自伝をたどっているようである。引退後、2006年になるまで、彼は、その潜入捜査について守秘義務を守っていたが、同年、当時現役の合衆国空軍の士官が、クランのメンバーであったことを含め、自分の経験を公開した、という経緯のようである。とすれば、この実在した、「ブラック・クランズマン」が、自分の経験を語る書物の題名に、1966年のフィクション映画の題名を、いわば「借用」、さらにそれをスパイク・リーが少し綴りを変えて、使った、ということになるのだろうか? Stokely Carmichael/Kwame Ture(1941-1998)、トリニダード生まれ、11歳で合衆国に移住、ブロンクス科学技術高校在学時から、活動家となり、学生非暴力調整委員会Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC)、ブラック・パンサー党Black Panther Party (BPP)、全アフリカ人民革命党All-African People's Revolutionary Party (A-APRP)、などで活動、マルコムX亡き後の最も求心力のある活動家であるとにらんだFBIからの、厳しい尾行、陰謀を逃れて、1969年、アフリカ、ギニアに移住、その前に、南アフリカ出身の女性歌手、ミリアム・マケバと結婚している。ギニアでは、セク・トゥーレSékou Touré大統領の下で働き、1966年のクーデターで失脚し、亡命中の、ガーナ大統領クワメ・エンクルマKwame Nkrumahと親交を結んだ、二人の名前をとって、クワメ・トゥーレKwame Tureと改名するのは、1978年とのことだから、「ブラック・クランズマン」の中で、コロラドスプリングスの大学のアフリカ人学生自治会の招きで講演を行うという場面で、彼がその名で呼ばれているから、そのシーンは、それ以降、ということになろう。1984年、セク・トゥーレ没後、軍事クーデターで権力を掌握したランサナ・コンテのもとで、短期間収監されたようである。セク・トゥーレは、その「左派」的言論で、とりわけ初期は、国際的な名望が高かったが、国内では、反対派に容赦ない弾圧を加えることを辞さない独裁者だったようである、しかし、カーマイケルは終生、この人物を批判することはなかった、と言われる。セク・トゥーレ、クワメ・エンクルマの協力のもとに、全アフリカ人民革命党All-African People's Revolutionary Party (A-APRP)を創立、ブラック・パンサー党とは、同党が、白人急進派との共闘を重視するのを、パン・アフリカニズムの観点から批判して決別したのちは、もっぱらここでの活動に専念していたようであるが、セク・トゥーレ打倒後のギニアに、その後も住んでいたのかどうかは、ちょっと、これらの記事からは、明らかではない。   映画の冒頭に近い部分の、クワメ・トゥーレの演説のシーンは、「潜入捜査官」たる主人公も、もちろん、盗聴マイクを意識した偽装に違いないものの、おそらく、思わず感銘を受けたのだろうことが窺われる、圧巻なのであるが、その名前は、もちろん、「同時代」に近い、70年代の「子供」(笑)の記憶にも残っていた、この国でも「全共闘」世代にとっての、「アイコン」の一人だったのだろう、高校生の頃に、読み漁った、「極左」系の文章は、その引用で満ち溢れていたからね、でも、この人自身の書いたものを直接読んだことはなかった、それより少し前の世代の、アルジェリア独立運動の闘士にして、精神分析学者、フランツ・ファノンも、その著書を、京都から、ちゃんと持ってきているのに、依然として、どういうわけか、読み切れない、それと合わせて、「冥途の土産」に(笑)、時間が間に合うだろうか?また、アマゾンの「試し読み」コーナーもあるようなので、読んでみようか? Black Power: Politics of Liberation in America/Charles V. Hamilton,Kwame  Stokely Speaks: From Black Power to Pan-Africanism  ミリアム・マケバMiriam Makeba(1932-2008)、ヨハネスブルグ生まれ、歌手としてロンドン公演中ハリー・べラフォンテと知己となり、ニューヨークに移住、南アフリカ政府からは、その政治的見解により、帰国を拒まれていたようであるが、カーマイケルと結婚することで、今度は、アメリカ政府と、その音楽産業から忌避されるようになったようである。1990年アパルトヘイト体制の終焉とともに南アフリカに帰国。その名前に聞き覚えがあったのは、映画「サラフィナ!Sarafina!(1992)/Darrell Roodt」に登場していたからだな。  Harry Belafonte & Miriam Makeba - Malaika Miriam Makeba and Hugh Masekela - Soweto Blues (Live 1988) 以前訳出した、スパイク・リーが、「ブラック・クランズマン」について語る、インタヴュー記事、を再掲しておく。 「国民の創生」と「風と共に去りぬ」の一シーンが、どうして引用されなければならなかったか?・・・「ブラック・クランズマン」、スパイク・リーは、その新作映画の中で、古典的ハリウッドの人種主義をたどる/デヴィッド・クロー2019年2月24日 人種主義とは何か?それは何百万にも及ぶ黒人にとって、何世紀にもわたる日常的な現実を表象しているものであるにもかかわらず、これまでのところ、めったにその言葉が定義されることはなかった、おそらく、それは単に、その現実が、あまりにありふれたものであり過ぎたからであろう。「人種主義」という言葉によって、我々は、ある人種的グループを劣位に置き、そのグループに対する管理を維持することを目的として、人種を考慮して、なされる決定や政策を叙述するもの、としよう。それはまさにこの国が、黒人に対してなしてきたところのものである、それが何ゆえに、また、いかにして、なされてきたのかを見てみることにしよう。 What is racism? The word has represented daily reality to millions of black people for centuries, yet it is rarely defined - perhaps just because that reality has been such a commonplace. By "racism" we mean the predication of decisions and policies on considerations of race for the purpose of subordinating a racial group and maintaining control over that group. That has been the practice of this country toward the black man; we shall see why and how. 人種主義には、目に見える形のものと、隠微に隠れた形のものが存在するが、それらは緊密に関連を持っている、すなわち、個々の白人が、個々の黒人に対して行うものと、全体としての白人コミュニティーが、黒人コミュニティーに対して行うもの。我々は、これらをそれぞれ、個人的人種主義、および、制度的人種主義、と呼ぶことにしよう。前者は、個々人による目に見える形の行為によって構成されており、それらの行為はしばしば、死、傷害、あるいは財産に対する暴力的な破壊を帰結する。この種の行為は、テレビカメラによって記録されるし、実際にその行為が行われている過程で、しばしば目撃することができる。第二種のものは、より目に見えにくく、より微妙であって、どの特定の個々人がそれを実践しているのか、という意味では、より特定しにくい性質を帯びている。しかし、それが人間生活に及ぼす破壊的影響は、前者に比べて、少しも小さいとは言えない。この、第二種のものは、体制として確立された、しかも信頼すべき社会勢力の作用に由来しているので、前者のものに比べて、一般公衆からの非難を受けることが少ないのである。 Racism is both overt and covert. It takes two, closely related forms: individual whites acting against individual blacks, and acts by the total white community against the black community. We call these individual racism and institutional racism. The first consists of overt acts by individuals, which cause death, injury or the violent destruction of property. This type can be recorded by television cameras; it can frequently be observed in the process of commission. The second type is less overt, far more subtle, less identifiable in terms of specific individuals committing the acts. But it is no less destructive of human life. The second type originates in the operation of established and respected forces in the society, and thus receives far less public condemnation than the first type. 白人のテロリストが、教会を爆破し、五人の黒人の子供たちを殺害した、これは、個人的人種主義の行為であり、社会のほとんどの部分から、広範な同情を受け取るだろう。しかし、その同じ都市で、つまりアラバマ州バーミンガムで、毎年500人の黒人の子供たちが、まともな食糧、住居、医療設備がないために亡くなっていき、さらに何千人もが、黒人コミュニティーをとりまく貧困と差別の環境によって、身体的にも感情的にも、知的にも障害を負わざるを得ないのだとしたら、それは、制度的人種主義のなせる業なのである。白人居住地区に引っ越そうとしてきた黒人の家族が、石を投げつけられ、放火され、追い出されたとしたら、それは、個人的人種主義の仕業であって、多くの人々が、少なくとも言葉の上では、それを非難するであろう。しかし、黒人たちを、老朽化したスラムの借家に閉じ込め、搾取的な家主たち、商人たち、悪徳金融業者たち、差別的な不動産業者たちの餌食にされるままにしているのは、制度的人種主義なのである。社会は、このような、後者の生み出した状況を、まるで知らないかのように振る舞い、あるいは、知っていたとしても、何一つ意味のある方策をそれに対してなすことができないでいる。我々は、その理由を、ここで考えてみなければならない。 ・・・ When white terrorists bomb a black church and kill five black children, that is an act of individual racism, widely deplored by most segments of the society. But when in that same city - Birmingham, Alabama - five hundred black babies die each year because of the lack of proper food, shelter and medical facilities, and thousands more are destroyed and maimed physicall, emotionally and intellecturally because of conditions of poverty and discrimination in the black community, that is a function of institutional racism. When a black family moves into a home in a white neighborhood and is stoned, burned or routed out, they are victims of an overt act of individual racism which many people will condemn - at least in words. But it is institutional racism that keeps black people locked in dilapidated slum tenements, subject to the daily prey of exploitative slumlords, mrechants, loan sharks and discriminatory real estate agents. The society either pretends it does not know of this latter situation, or is in fact incapable of doing anything meaningful about it. We shall examine the reason for this in a moment. ... 「ブラック・パワー、アメリカにおける解放の政治学」チャールズ・V・ハミルトン、クワメ・トゥーレ(1967) Black Power: Politics of Liberation in America/Charles V. Hamilton & Kwame Ture(1967) Charles V. Hamilton(1929-)  Mount Scopus、地図ではヘブライ大学の東側、「Mount of the Watchmen/Sentinels(見張り、歩哨の山)」の意。 Ambassador Hotel、American Colony Hotel、地図では、「Sheikh Jarrah、American Colony」の文字の、それぞれ頭文字の、「S」、「A」のあたりに、この順で並ぶ。 シルワン地区のバタン・アル・ハワの区域Batan al-Hawa area in Silwan neighbourhood、地図では、旧市街の南方にその名前が見える。 「アメリカン・コロニー」という名前に聞き覚えがあった、ジュリアン・シュナーベル「ミラル」の冒頭近く、後に、1948年「ナクバ」の「デイル・ヤシン村虐殺」から逃れてきた子供たちのために、孤児院を設立することになるヒンディ・フセイニが、若き日、その豪華なホテルのクリスマス・パーティーに出席している情景があったからね。下の記事にも書いたように、ヒンディが相続した土地は、東エルサレム郊外、シェイク・ジャラにあった、との記述があった、ならば、その孤児院もその近くだったのではなかろうか、と思い、wikipediaには、「アラブの子供たちの家」の項目があり、詳細な説明があるのだが、場所だけはわからない、ならば、「ミラル」の中には、確か、「オスロ合意」の直前、ミラルが、宿舎を抜け出して、旧市街での集会にこっそり出ようとする、校長のヒンディは、もちろんパレスチナ人の若者たちの運動に対して、充分に理解があるのだけれども、イスラエル当局の認可のもとに学校運営をしている立場もあり、それ以上に、子供たちが、イスラエル当局の暴行を受けることになることを恐れてのことだろう、生徒達には厳しく政治活動への関与を禁じていたのだ、その場面で、学校の塀を乗り越えて、旧市街のどこの門に辿り着いた、といった記述があった記憶があるから、それを頼りに、地図を片手に、探索しようと計画しつつ、果たさずにいたのを思い出した。 「ルラ・ジェブリアル『ミラル』と、スーザン・アブルハゥワ『ジェニンの朝』、東エルサレムの『アラブの子供たちの家』、の創立者、ヒンディ・ホセイニ、の記述を抜き出してみる」 人々が、酷・い・目・にあっていることを伝えたこの記事を、引用するのに、そんないわば「興味本位」の動機を持ってしまっていることに、後ろめたさを感じないわけではない、だが、その「後ろめたさ」こそが、危ういものではないか、とも思う、どうして「傍観者」が、「他人事」に口を差し挟むのか?「口を差し挟む」権・利・の由来は、どこにあるのか、ずっとずっと、ただその一つのことだけを考えていた、と言っても、そんなに誇張ではない、「沖縄」に何の、少なくとも「血縁」上の関係ももたない私が、どうして、こんなところに住んでいるのだ、あまつさえ、「基地反対」とこぶしを振り上げてみたり、また、「挫折した」とか大騒ぎして引っ込んでみたり、お前は一体何者なのだ?という声が、頭の中に響き渡るのが、止んだ日は、一日たりともないのだよ(笑)、人は、あるいは生命一般は、二つの相反する傾向の「葛藤」の産物なのであって、あからさまな「利己」が存在すれば、必ず、無根拠な「利他」があっても少しも不思議ではない、ほとんどすべての「革命」運動は、必ずしも、それによって「解放」されることが約束されているところの当事者、「被害者」によって担われてきたわけではなく、むしろ圧倒的に、「部外者」が、少なくとも「扇動者」としてまず、立ち現れるのである、「他人」のために献身するのは、あるいは「病的」なことであるかもしれないが、少なくとも、少しも不思議なことではない、誰にでもありうるものだ、同時に、だから、それは、さして「賞賛」に値するものでも、ない、と言うべきなのだ、人が他人の苦痛の現場を見ることに苦痛を感じるのは、「自己愛」的な動機であって差し支えない、そのような「見る」ことの苦痛を与えた、当の「被害者」を逆恨みして迫害することだって、全然珍しくないのだから、「他人」の苦痛は、私の苦痛ではない、苦痛は、決して「伝える」ことができない、今更遅きに失しているだろうが(笑)、それを、根底に据えたいと、どこかの段階で決心した、だから、他人の苦痛に関心を抱くという、もともと「おせっかい」な事柄に、神妙な顔つきで「言い訳」をつけ加えるには及ばない、他人の苦痛は「見たく」ないものなのだ、「見たい」方がむしろ、おかしい、かも知れない、検閲を加えて「見えない」ようにすることより、「興味本位」に覗き見する方が、一歩前進、などと言えるのだろうか?わからないね、「かわいそうなあの人たち」という「パターナリスティック」な眼差しから、同じ高さの視点に移行するには、どんな方法があるだろう?些末なディテイルに「興味」を抱き、それを通じて、「他者」に「親しみ」をもつことができるようになるのならば、それも可能な一つの方法ではないのか?などと言うようなことを、考えるようになっただけだ。 ガザ地区には、少なくとも、以下の四つの大学が存在するようである、いずれも、ガザ市の海岸沿いにある。 al-Aqsa University、1955年創立。 Islamic University of Gaza、1978年創立、創立者の一人が、後のハマスの創設者でもある関係で、アメリカ合衆国、イスラエルからは、「テロリストの温床」との非難を受けている。 Al-Azhar University – Gaza、第一次インティーファーダの最中の、1991年、ヤシール・アラファトの行政命令により設立。 Al-Quds Open University - Gaza Branch、Al-Quds Open Universityは、1991年、ヨルダンのアンマンにPLOによって設立された、西岸とガザに19の分校がある。 パレスチナ(西岸・ガザ)の大学一覧  KIA、「起亜自動車」、韓国の自動車会社、Hyundai(現代)に次ぐ同国業界第二位、経営破綻後Hyundai傘下に。KIA Soulは、排気量2.0LのSUV、のようである。 この記事が目に留まったのは、ごく些末な動機で(笑)、「KIA」という聞きなれない自動車の名前、パレスチナから伝わってくる新聞記事の写真からの漠然たる記憶なんだろうけれど、どうも、その地のタクシーは、メルセデス・ベンツばかりではないか、という印象があった、これと言ってはっきりしたものではないが、例えば、ジュリアン・シュナーベルの映画「ミラル」には、こんなシーンがある、東エルサレムの、ヒンディ・フセイニが校長を勤める女学校の生徒、ミラルが、西岸地区にボランティア教師として出かけるうちに、活動家、映画の中では、アラビア語の台詞が聞き取れるわけはないから、字幕を見る限り「PLO」としか触れられていないが、ルラ・ジェブレアルの原作では、はっきりと、「PFLP」と書かれている、のハーニと知り合う、あるとき、彼の友だちの、タクシー運転手が、彼女を送って行くならこの車を使えという、それがメルセデスだった、しかし、途中で車が故障したようで、道路の送電線の脇に乗り捨てることになる、友だちが運転してきた別の車に乗り込んだ直後、メルセデスは爆発、送電線を破壊する、自分は、破壊活動の偽装に使われたのだ、と彼女は気づくことになる、そんなプロットだったと思う。  Miral(2010)/Julian Schnabel(アマゾン・プライム・ヴィデオ) ちょっと、気になったので調べてみると、メルセデス・ベンツ、正式社名はダイムラーAG(Daimler AG)、ナチス第三帝国時代に、軍需産業として大いに成長したという歴史を持っており、wikipedia記事では明らかではないが、おそらく戦後、厳しい非難にさらされたのであろう、あるいは、その「贖罪」的な意味合いで、イスラエルに対して、優遇策をとったなどの事情もありうるのでは、と、勝手に想像している。    「シャト・アル・アラブShat al-Arab」、「アラブの川」の意、チグリス・ユーフラティス水系の支流  バグダッド、タハリール(解放)広場にある、1958年のイラク建国を記念したモニュメント、この記事の冒頭写真で、警官の背後に写っているものと同じ、奥に見える緑地が、ウンマ(共和国)庭園と思われる David Graeber(1961-2020)、アメリカの人類学者、「アナキスト」活動家、以下の記事によれば、両親ともにユダヤ人で、ニューヨークの労働者階級居住街区に生まれた、母は、裁縫労働者で労働組合活動に関与、父は印刷工、学生時代以来青年共産同盟に所属、スペイン内戦に、義勇兵として従軍経験もある、・・・、 この人は、つい先ごろ亡くなったばかりなのだね、私とほとんど同年齢のこの人物を、不覚にも、まったく知らなかった、「オキュパイ・ウォール・ストリート」運動の主導者として脚光を浴びた、とのことだが、その頃、つまり、「セプテンバー・イレブンス」の余燼冷めやらぬ、アメリカが、かなり凶暴な「報復」衝動に覆われていただろう時代、私もまた、「鬱病」を発症したばかりで、「外」の「世界」との接触を可能な限り断ち、猫たちの餌の心配だけをして(笑)、生き延び、この「時代」をやり過ごす決断をしていたのだろう、それから十年ばかりの間の出来事が、ほとんどすっぽり抜け落ちているのだから、やむを得ないことかも知れない、今略歴を読んでみると、アメリカの、アフガニスタンや、イラクへの侵略に反対する運動の中で、「反資本主義集合」とでも訳すべきかな、Anti-Capitalist Convergencesという、団体の名前だけは、辛うじて記憶にあった、「かっこいい名前だ」と思った、くらいの印象だけどね、その運動体の創立者の一人なんだそうである、・・・、私の中の、いわば、「空白の十年」、を少しばかりは埋め(笑)、この、知らずに過ごしてしまった同年代の「アナキスト」に、敬意を表するべく、今更ながら、その著書を読んでみようかと思っている、差し当たり、例によってアマゾンの「試し読みコーナー」から、冒頭部分を訳出する計画である。 The Utopia of Rules: On Technology, Stupidity, and the Secret Joys of Bureaucracy/David Graeber「規則だらけのユートピア、テクノロジー、愚かさ、および官僚制の密かな喜び、などについて」デヴィッド・グレーバー  Fragments of an Anarchist Anthropology/David Graeber「『アナキスト人類学』の断片」デヴィッド・グレーバー  初めの方の著作の「序」の書き出しだけ、ちょっと紹介する 序 Introduction リベラリズムの鉄則、および、全面的官僚制化の時代 The Iron Law of Liberalism and the Era of Total Bureaucratization 今では、誰も官僚制の話なんか、しない。しかし、前世紀の中葉、とりわけ60年代末から70年代初めのころ、この言葉は巷にあふれかえっていた。大部な社会学の書物、例えば、「官僚制の一般理論」とか「官僚制の政治学」とか、たいそうな表題を付したもの、「世界の官僚制化」などと言うものさえあったな、一般に流行するペーパーバックでも、「パーキンソンの法則」とか、「ピーターの原理」とか、「官僚、どうやったら彼らを困らせられるか」とか銘打った退屈なものが山ほどあった。「カフカ的状況」を描いた小説、風刺的な映画。誰もが、官僚制の下での生活の欠陥とその愚かしさを感じていたと同時に、官僚主義的手続きが、近代的な生存にとっての、決定因であるかのように振舞っていたものであり、だからこそ、大いに語るに足る話題たり得たのである。しかし、70年代以降、その関心は、驚くべき程急激に薄れてきた。例えば、考えてみたまえ、下のグラフだが、これは、過去一世紀半の間に英語で出版された書物の中に、「官僚制」という言葉がどれほどしばしば登場するかを、表わしたものだ。戦後の時代に至るまで、単にほどほどの関心をひいていたに過ぎないこの話題が、50年代から、突如として中心に躍り出、そして、1973年を頂点として、その後は、ゆっくりと、しかし確実に、低減し始めるのである。 Nowadays, nobody talks much about bureaucracy. But in the middle of the last century, particularly in the late sixties and early seventies, the word was everywhere. There were sociological tomes with grandiose titles like A General Theory of Bureaucracy, The Politic of Bureaucracy, or even The Bureaucratizasion of the World, and popurar papeerback screeds with titles like Parkinson's Law, The Peter Principle, or Bureaucrats: How to Annoy Them. There were Kafkaesque novels, and satirical films. Everyone seemed to feel that the foibles and absurdities of bureaucratic life and bureaucratic procedures were one of the defining features of modern existence, and as such, eminently worth discussing. But since the seventies, there has been a peculiar falling off. Consider, for example, the following table, which diagramus how frequently the word "bureaucracy" appears in books written in English over the last century and a half. A subject of only moderate interest until the postwar period, it shoots into prominence starting in the fifties and then, after a pinnacle in 1973, begins a slow but inexorable decline. *** 一番上のグラフ、縦軸が「BUREAUCRACY」とあるもの  *** どうしてだろう?一つの理由は明らかだと思う、つまり、私たちがそれに慣れてしまったのだ。官僚制はもはや、私たちがその中で泳ぐ、水のようなものになってしまった。もう一つのグラフを想像してみよう、典型的なアメリカ人、あるいはイギリス人、あるいはタイ国の住民でもいい、一年間に平均何時間を、書式を埋めたりするという、純然たる官僚制化の義務を遂行するのに費やしているか、を表わすグラフ。(言うまでもないことだが、これらの義務のうちの圧倒的多数の部分は、もはや、現実の、物質的な意味における「紙」を用いていることを要しない。)そのグラフは、おそらくほとんど間違いなく、最初のグラフと同様のカーヴを、1973年までは示すだろう。しかし、これら二つのグラフは、そこから離れ始める、低落に転ずるのではなく、ますます増加の一途をたどることになろう、それどころか、むしろ、より急峻な増加を示す、これは、次のようなことを反映しているだろう、つまり、二十世紀の末には、中産階級の人々がさらに大量の時間を、電話回線やらインターネット接続やらと苦闘するために費やすことになり、それより恵まれない階層の人々はと言えば、だんだん低減していく社会的サーヴィスになんとかありつくというますます厳しい希望に飛びつくべく、一層多くの時間を用いなければならない、ということ。 Why? Well, one obvious reason is that we've just become accostomed to it. Bureaucracy has become the water in which we swim. Now let's imagine another graph, one that simply documented the average number of hours per year a typical American - or a Briton, or an inhabitant of Thailand - spent filling out forms or otherwise fulfilling purely bureaucratic obligations. (Needless to say, the overwhelming majority of these obligations no longer involve actual, physical paper.) This graph would almost certainly show a lime much like the one in the first graph - a slow climb until 1973. But here the two graphs would diverge - rather than falling back, the line rould continue to climb; if anything, it would do so more precipitously, tracking how, in the late twentieth century, middle-class citizens spent ever more hours struggling with phone trees and web interfaces, while the less fortunate spent ever more hours of their day trying to jump through the increasingly elaborate hopes required to gain access to dwindling social service. そのグラフは、こんな具合ではないか、と私は考えている。 I imagine such a graph would look something like this: *** 同、二番目のグラフ、縦軸が「PAPERWORK」 *** このグラフは、ペーパーワーク、つまり書類づくりに費やされている時間数を表わしているものではない、単に、英語で書かれた書物にどれだけの頻度で「ペーパーワーク」という単語が出てくるか、を示すものに過ぎない。しかし、もっと直接的な調査が可能な、架空のタイムマシンを想像してみれば、おおよそ、こんな風になろうとは思われるのだ。 This is not a graph of hours spent on paperwork, just of how often the word "paperwork" has been used in English-language books. But absent time machines that could allow us to carry out a more direct investigation, this is about as close as we're likely to get. ところで、ペーパーワークと最も関連付けられそうな用語が、ほとんど同一の傾向を示している。つまり、「勤務評定」。 By the way, most similar paperwork-related terms yield almost identical results: *** 同、三番目のグラフ、縦軸が「PERFORMANCE REVIEW」 *** この書物におさめられたエッセイたちは、多かれ少なかれすべて、この不釣り合いの状態についてのものだ。私たちはもはや官僚主義について考えたがらない、しかし、それは私たちの存在のあらゆる側面について、さまざまなことを教えてくれるのである。それはまるで、私たちが、この、一つの惑星の上に栄えた文明の構成員として、耳の上に手のひらをかぶせて塞いだ上で、それ以外の話題なら年でも構わない、つぶやき始める、そんなことを決意したかのようである。私たちが議論しようとしているものも、依然として、60年代から70年代初頭にかけて問題となった者なのである。60年代の社会運動の数々は、総じて左翼的傾向を有していたけれども、同時に官僚制への反乱でもあったのだ、より正確に言うならば、官僚制的精神構造に対する反乱、戦後福祉社会が構築してきた、我々の魂を骨抜きにしてしまいかねないような制度への従順さに対する反乱だったのである。国家―資本主義、と、国家―社会主義、双方の陰鬱な役人たちを前にして、60年代の反乱者たちは、個人的表現と、自発的共生をもって対峙し、あらゆる社会的管理に、反抗したのである(「規則や規制だって?誰がそんなもの必要だって言った?」、と言う訳だ)。 This essays assembled in this volume are all, in one way or another, about this disparity. We no longer like to think about bureaucracy, yet it informs every aspect of our existence. It's as if, as a planetary civilization, we have decided to clap our hands over our ears and start humming whenever the topic comes up. Insofar as we are even willing to discuss it, it's still in the terms popular in the sixties and early seventies. The social movements of the sixties were, on the whole, left-wing in inspiration, but they were also rebellions against bureaucracy, or, to put it more accurately, rebellions against the bureaucratic mindset, against the soul-destroying conformity of the postwar welfare states. In the face of the gray functionaries of both state-capitalist and state-socialis regimes, sixties rebels stood for individual expression and spontaneous conviviality, and against ("rules and regulations, who needs them?") every form of social control. 古くさい福祉国家が崩壊して、これらすべての事柄は急速に色あせてしまった。反官僚主義的個人主義は、より残忍な形で、もっぱら右翼によって採用された、彼らは、あらゆる問題は「市場が解決する」と主張し、主流派左翼はと言えば、もっぱらかつての福祉国家の残りかすを救済すべく、病的なほどの、「尻ぬぐい」の作業にますます自らを限定していった、つまり、国家がその政策をより「効率よく」遂行できるよう、国家によるサーヴィスの部分的な民営化、さらなる「市場原理」、「市場によるイニシアティヴ」、市場を通じた「責任性」を官僚組織そのものの中に取り入れることを、認容、それどころが、推進さえすることに汲々として来たのである。 With the collapse of the old welfare states, all this has come to seem decidedly quaint. As the language of antibureaucratic individualism has been adopted, with increasing ferocity, by the Right, which insists on "market solutions" to every social problems, the mainstream Left has increasingly reduced itself to fighting a kind of pathetic rearguard action, trying to salvage remnants of the old welfare state: it has acquiesced with - often even spearheaded - attempts to make government efforts more "efficient" through the partial privatization of services and the incorporation of ever-more "market principles," "market incentives," and market-based "accountability processes" into the structure of the bureaucracy itself. 結果は政治的な破産であった。そうとしか言いようがない。あらゆる社会程な問題に対して、「穏健派」左翼によって提出された解決法なるものは、―急進派左翼の解決法の方は、もはやどこに行っても、問題にすらならない―どれもこれも、官僚主義の最悪部分と、資本主義の最悪部分との、悪夢のような混合物でしかない。それはまるで、誰かが、意識的に、もっとも魅力のない政治的な立場、というものを考案しようとしたならこういうものになろう、と言いたくなるような代物だ。このような代物を推進する党に投票しようなどと考える者があったとしたら、それは、これらがよい政策だと彼らが本当に考えているからでは全然なく、そうではなくて、今日、自らを中道左翼と位置付けるものにとって、採用しうるただ一つの政策であるからに過ぎない、これは、そういう左翼的理想がかつて持っていたはずの力の残滓の、的確な証言なのだ。 The result is a political catastrophe. There's really no other way to put it. What is presented as the "moderate" Left solution to any social problems - and radical left solutions are, almost everywhere now, ruled out tout court - has invariably come to be some nightmare fusion of the worst elements of bureaucracy and the worst elements of capitalism. It's as if someone had consciously tried to create the least appealing possible political position. It is a testimony to the genuine lingering power of leftist ideals that anyone would even consider voting for a party that promoted this sort of thing - because surely, if they do, it's not because they actually think these are good policies, but because these are the only policies anyone who identifies themselves as left-of-center is allowed to set forth. ならば、社会的な危機というものはいつでも存在するものなのだから、もはや左翼ではなくむしろ右翼の方こそが、人々の怒りの表出の舞台となってきた、ということに、いかなる疑いがあるだろう? Is there any wonder, then, that every time there is a social crisis, it is the Right, rather than the Left, which becomes the venue for the expression of popular anger? 少なくとも右翼は、官僚主義の批判者ではあった。そんなに上等な批判者ではなかったにせよ。しかし、少なくとも批判は存在した。左翼にはなかった。その結果、自らを左翼ともって任ずる者たちが、何かしら官僚主義に対して否定的な見解を述べる際には、彼らは否応なく、右翼が提出した批判的見解の、しかも、骨抜きにされたようなヴァージョンを採用せざるを得ないことになるのだ。 The Right, at least, has a critique of bureaucracy. It's not a very good one. But at least it exists. The Left has none. As a result, when those who identify with the Left do have anything negative to say about bureaucracy, they are usually forced to adopt a water-down version of the right-wing critique. この種の右翼による批判は、比較的たやすく処置できよう。それは、その起源を19世紀的自由主義においている。フランス革命直後にヨーロッパの中産階級の間に生じた物語、すなわち、文明世界は、漸進的で、不均衡ではあるが、しかし不可避的に、エリート戦士集団の支配、彼らの独裁的な政府、彼らの僧侶ぶった教条、カーストの如き階層社会、から、自由で平等で、啓蒙化された、商業的な利己主義へと、変貌を遂げるのだ、という物語。中世の商人階級は、古い封建秩序を、建物に巣食うシロアリのごとく、その基礎から蝕み始めた―シロアリ、まさにそうだ、しかし、それは、よい、シロアリなのだ。今や覆された絶対主義国家の誇ったかつての繁栄、虚飾は、自由主義的歴史観によれば、旧秩序の最後のあだ花なのであって、それは国家としてはもはや終焉し、市場へ道を譲り、同様に、宗教的信念は、事物の科学的理解へと、侯爵や男爵どもの固定された秩序と地位は、個人間の自由な契約関係へと、変貌をとげることになる。 ・・・ This right-wing critique can be disposed of fairly quickly. It has its origins in nineteenth-century liberalism. The story that emerged in middle-class circles in Europe in the wake of the French revolution was that the civilized world was experiencing a gradual, uneven, but inevitable transformation away from the rule of warrior elites, with their authoritarian government, their priestly dogmas, and their caste-like stratifications, to one of liberty, equality, and enlightened commercial self-interest. The mercantile classes in the Middle Ages undermined the old feudal order like termites munching from below - termites, yes, but the good kind. The pomp and splendor of the absolutist states that were being overthrown were, according to the liberal version of history, the last gasps of the old order, which would end as states gave way to markets, religious faith to scientific understanding, and fixed orders and statuses of Marquis and Baronesses and the like to free contracts between individuals. ... Parkinson's Lawパーキンソンの法則 第1法則:仕事の量は、完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する 第2法則:支出の額は、収入の額に達するまで膨張する Peter principleピーターの法則 能力主義の階層社会では、人間は能力の極限まで改装を登りつめる 以下の記事によれば、1980年から1988年のイラン・イラク戦争の間、イラク政権は、大量殺害、村落の破壊、などの反・クルド人政策を実施、1991年PUKとKDPが主導するクルド人反乱の終結後、イラク政府は、クルド人地域を再占領、クルド人住民は、北部国境地帯に逃れた、この状況を緩和すべく、国連安全保障理事会は、同地域に「安全地帯」を設定、この自治区域は、KDPとPUKによって支配されることとなった。上の記事で「ほぼ30年近い自治政府」の歴史、とされているのは、これを起点としているようである。 クルド人の歴史(wikipedia)

John Holloway(1947-) ジョン・ハロウェイは、メキシコ、プエブラのベネメリータ自由大学社会人文科学研究所の社会学教授、南アフリカ、ローズ大学の名誉客員教授。彼は、マルクス主義理論、サパティスタ運動、反資本主義闘争の新たな形態について多くの書物を出版している。「権力を奪取せずに世界を変えること(2010)」、「資本主義にひびを入れろ(2010)」は、国際的な議論を呼び、11か国語に翻訳されている。 John Holloway is a professor of sociology at the Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades in the Benemerita Universidad Autonoma de Puebla, Mexico, and honorary visiting professor at the University of Rhodes, South Africa. He has published widely on Marxist theory, the Zapatista movement, and new forms of anti-capitalist struggle. His books Change the World without Taking Power(2010) and Crack Capitalism(2010) have stirred international debate and have been translated into eleven languages. Change the World Without Taking Power: The Meaning of Revolution Today/John Holloway Crack Capitalism/John Holloway Abdullah Öcalan(1949-)、1978年、クルド労働党創設に加わる、1979年、シリアに亡命、1984、トルコ政府に対する武装闘争開始、1999年、シリアから退去を命じられ、ケニア、ナイロビにおいて、CIAの支援を受けたトルコ諜報部によって誘拐、トルコにおいて死刑宣告、後、終身刑に減刑、以来、イスタンブール南方のマルマラ海イムラル島Imraliに幽閉されている、1993年、PKK停戦宣言、2012年、トルコ政府と和平会談開始、獄中で、主に、アメリカ合衆国の政治哲学者Murray Bookchin(1924-2006)の影響のもと、思想を変え、マルクス・レーニン主義を離れ、「民主的連邦制democratic confederalism」を主張するに至った、この考えは、2012年、シリア内戦のさなかに、北部クルド人地域に成立した「ロジャヴァRojava/北部および東部シリア自治政府Autonomous Administration of North and East Syria (NES)」の構想に大きな影響を及ぼしたと言われている。 Zapatista Army of National Liberation/Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN、メキシコ南部、チアパス州Chiapasのマヤ人先住民を中心とした、アナキズム的社会主義を掲げる反乱軍、1994年の武装蜂起以来、メキシコ国家と名目上の交戦状態にあるが、近年は、市民的抵抗運動を主体としていると言われる。  Murray Bookchin(1924-2006) Autonomous Administration of North and East Syria イラクの反政府運動をめぐるアル・ジャジーラ記事の中に引用されていた縁で、つい最近亡くなったばかりのようだ、アメリカ合衆国の「アナキスト」人類学者、デヴィッド・グレーバーについて「検索」などしたからだろう、唐突に、これまであまり縁のなかった(笑)、「アナキスト」系の論客の書物の広告メールが、アマゾンから送られてくるようになったらしい、トルコ・クルディスタンの「PKK」については、70年代末「極左派」の「成れの果て」の一員としては、北アイルランドのIRA、ペルーのセンデロ・ルミノソ、コロンビアのFARCやELN、などと共に、その残虐としか思われない方針に当惑させられつつも、悪意に満ちた新聞記事の向こうから漏れ聞こえてくるなにものかを読み取ろうと、注目はしてきたつもりであった、サパティスタEZNLの1994年の蜂起は、くっきりと覚えている、第二次世界大戦期の古びた銃器しか装備していない、「田舎者」の「時代錯誤」と、当初の外電の論調は、嘲笑的なものであったのに、日を追うにつれ、一向に政府軍によって掃討されることもないのは、どうやら、最新鋭の、当時、「インターネット」はまだ普及していなかった、「パソコン通信」を通じて、国際的支援ネットワークを構築していたからだ、と、俄然、注目を集めだしたからでもあろう、その名の由来である、エミリアーノ・サパタ、1919年のメキシコ革命以来、メキシコは、アナキズム揺籃の地であったらしい、その歴史に関する大部な英語の書物も買った記憶がある、今も押し入れに眠っているかもしれない、けれど、ちゃんと読むことはなかったな、トロツキーの亡命を受け入れたディエゴ・リベラ、フリーダ・カーロをはじめ、メキシコの共産主義者には、尽きせぬ興味を駆り立てるものがあるが、そのあとをたどる作業を、いつかはしたいと思いつつ、ああ、もう時間が足りないかもしれない(笑)、そんなわけで、どうやらその二つをつなげる「環」がどこかにあるらしいことを示唆するこの文章を、また、アマゾンの「試し読み」コーナーから引っ張ってきたわけだ。 PKKの友党YPGに関する記事、 「『ベッラ・チャオ/Bella Ciao』というイタリア・パルチザンの歌が取り持つ縁で、トルコ国境近くのシリアの町、コバーネを知ることになる・・・トルコ、2014年のコバーネをめぐるデモに関して、17名を裁判まで収監することを命令/2020年10月2日アル・ジャジーラ」 また、これは、オーストラリア政府がパプアニューギニアのマヌス島に運営する難民収容施設から、携帯電話のキーボードを用いて通信を送り続けた活動家の記事だが、この活動家は、クルド系イラン人、クルド独立運動に関与したことから、イランを逃れなければならなくなった、イラン国内のクルド人組織について若干の記述があったので、それも再掲しておく。 「『山脈の他には友もなく』、密かに持ち込まれた携帯電話のキーボードで書かれた書物・・・ベフルーズ・ブーカーニ、ニュージーランドから、難民認定を受ける/2020年7月24日アル・ジャジーラ」

この文章の、ほとんど各段落の初めが、「私は1980年代に生まれたI was born in the 1980s」、になっているのは、Policeの「50年代生まれBorn in the '50s」を、「本歌取り」している、もう少しありていに言えば、揶揄的に、当てこすっている、と、読めなくもない、1978年の、デヴュー・アルバム「Outlandos d'Amour」収録のこの曲についての、どうでもいい記憶は、一度、書いた、・・・、 「その伝で(笑)、I'm Sixty-Two.、で、どうだ?」 Born in the '50s/Police その時調べたんだが(笑)、スティングは、1951年生まれ、私は、1958年生まれだから、「同時代」と呼ぶには幅があり過ぎ、どの「同時代」にとってもそういう事情はありうるが、この数年の差は、一方が、例えば「パリ・五月」、「全共闘」といった騒乱の、言いたければ「革命」の、ただ中にいわゆる「青春」(笑)、を過ごした者と、他方、その「時代」に対して、いつまでたっても「遅れてきた」と感じ続けて生きてしまった者、という風に、なかなか決定的とも思えるのだが、今となっては、まあ、どうでもいいことだ(笑)、「パンク・ロック」なるものの登場が、「Anarchy in the U.K./Sex Pistols」を嚆矢とする、とすれば、その日付は、1976年ということになるが、前・「インターネット」時代、「洋楽」、と奇妙な言葉で呼ばれた(笑)ものの情報を伝えるのは、「ジャズ」や「ロック」の月刊雑誌が数種類、テレビ番組がそんなものを扱うことはめったになく、あとは、それこそ、忌野清志郎が歌ったように、「トランジスタ・ラジオ」、のヒット・チャート番組ぐらいのものだった、だから、その「本家」、「大英帝国」から、東洋の島国まで、それが「伝来」してくるには、今よりもよほど時間がかかったのは当然で、私が大学生になったのは1977年だが、「セックス・ピストルズ」も「ポリス」も、一緒くたにして、これらが新時代を画する、「パンク」なるものであるらしい、と、熱中し始めたのは、卒業して残業まみれの「サラリーマン」になってから、1980年代初頭、だったな、上の文章でアカラ氏が指摘しているように、1973年のオイル・ショックをもって資本主義の「黄金時代」は終焉したのだ、「福祉国家」幻想が、破れて、都市には失業者があふれていた、それら「若者」の、「怒り」の表出、と言われていたから、月間残業200時間超で、歯茎から血を吹き出していた(笑)「プログラマ」としても、当然の「共感」があり得たのだ、・・・、 Anarchy in the U.K./Sex Pistols トランジスタ・ラジオ/RCサクセション それ以前の「音楽経験」と言えば、もっぱらビートルズで、ジョン・レノン「Power to the People」、今調べると、発表は1971年、「人々に勇気を」などと言う、ほとんど「検閲」ともいうべき(笑)、欺瞞的な邦題で発売されたシングル・レコードを、定価500円で買ったのだったか、万引きしたのだったか(笑)憶えていないが、持っていて、何が「人々に勇気を」だ、「権力を人民へ」だろ?、それが、「ブラック・パンサー党」のスローガンであることくらい、その方面ばかりは早熟だった子供は、ちゃんと、知っていたはずだ、後に訳出するつもりだが、イギリスの、「ブラック・パワー」運動を回顧するアル・ジャジーラ記事に、「マイケルX」なる、もちろん「マルコムX」をもじった命名であろうが、ちょっと、いかがわしいところもある活動家の話題も出ていて、ジョン・レノンは、彼に対する「出資者」でもあった、とのことだから、また触れることにもなろう、・・・、 POWER TO THE PEOPLE/John Lennon/Plastic Ono Band  POWER TO THE PEOPLE/John Lennon/Plastic Ono Band Power to the people, power to the people, power to the people, power to the people Power to the people, power to the people, power to the people, power to the people, right on Say we want a revolution, we better get on right away We'll get you on your feet and out on the street singing Power to the people, power to the people, power to the people, power to the people, right on A million workers working for nothing, you better give 'em what they really own We got to put you down when we come into town, singing Power to the people, power to the people, power to the people, power to the people, right on I gotta ask you comrades and brothers - how do you treat your own woman back home? She got to be herself, so she can free herself, singing Power to the people, power to the people, power to the people, power to the people, right on Now, now, now, now 人民に権力を、人民に権力を、今すぐに 革命を求めるというのなら、すぐにとりかかろう 自分の足で立ち、街頭に出て、歌うんだ 何百万という労働者が働いても何も得られないでいる 彼らが真に所有しているものを与えるべきだ 同志たち、きょうだいたちに問わなければならない 家に帰ったとき、あんた自身の相方の女をどんなふうに扱うのかね? 彼女は彼女自身を取り戻さなければならない 彼女は自らを解き放たなければ、歌いながら 人民に権力を、人民に権力を、今すぐに ・・・ ちょっと怪しい翻訳だが(笑)、思い出されるのは、これより三年間になるのか、1968年発表の「The Beatles(White Album)/The Beatles」に、「Revolution 1」というのがあって、 あんたは革命をやらかしたいと言う(Say you want a revolution)、僕らも世界を変えたいと思うけど、破壊をこととするなら俺を数にいれるのはやめてくれ、・・・、「カンパ」の金をたかるのはやめてくれ・・・もっと心を自由にすることを考えろよ、毛主席の写真掲げたってしょうがないだろう?、・・・ という風な歌詞で、「毛沢東派」の「革命派」のつもりだった子供としては、何だ、この「プチブル自由主義」と心の底で詰っていたものだが(笑)、この三年間の間に、ヨーコ・オノや、「ブラック・パンサー」との付き合いの中で、「ラディカライズ」したのかな、「Say you want a revolution」が「Say we want a revolution」に変わっているのは、自己に対する「批評」であったかもしれない、とか。 Revolution 1/The Beatles 一方、「レゲエ」という言葉を耳にしたのは、早い時期ではあるが、ずいぶん遠回りな方法で、ビートルズ、ジョージ・ハリスンとの関係から、エリック・クラプトンを知り、この人が、「ブリティッシュ・ハード・ロック」的なものを脱却し始めた頃、「I Shoot The Sheriff」をカバーしていたのだな、そのリズムが当時は耳新しく、「ボブ・マーリー」なる名前も、聞いたはずだが、しかし記憶には残らなかったのだね、・・・、 I Shoot The Sheriff/Eric Clapton I Shoot The Sheriff/Bob Marley & The Wailers I Shoot The Sheriff/Bob Marley & The Wailers I shot the sheriff But I didn't shoot no deputy, oh no! Oh! I shot the sheriff But I didn't shoot no deputy, ooh, ooh, oo-ooh.) Yeah! All around in my home town, They're tryin' to track me down; They say they want to bring me in guilty For the killing of a deputy, For the life of a deputy. But I say: Oh, now, now. Oh! (I shot the sheriff.) - the sheriff. (But I swear it was in selfdefence.) Oh, no! (Ooh, ooh, oo-oh) Yeah! I say: I shot the sheriff - Oh, Lord! - (And they say it is a capital offence.) Yeah! (Ooh, ooh, oo-oh) Yeah! Sheriff John Brown always hated me, For what, I don't know: Every time I plant a seed, He said kill it before it grow - He said kill them before they grow. And so: Read it in the news: (I shot the sheriff.) Oh, Lord! (But I swear it was in self-defence.) Where was the deputy? (Oo-oo-oh) I say: I shot the sheriff, But I swear it was in selfdefence. (Oo-oh) Yeah! Freedom came my way one day And I started out of town, yeah! All of a sudden I saw sheriff John Brown Aiming to shoot me down, So I shot - I shot - I shot him down and I say: If I am guilty I will pay. (I shot the sheriff,) But I say (But I didn't shoot no deputy), I didn't shoot no deputy (oh, no-oh), oh no! (I shot the sheriff.) I did! But I didn't shoot no deputy. Oh! (Oo-oo-ooh) Reflexes had got the better of me And what is to be must be: Every day the bucket a-go a well, One day the bottom a-go drop out, One day the bottom a-go drop out. I say: I - I - I - I shot the sheriff. Lord, I didn't shot the deputy. Yeah! I - I (shot the sheriff) - But I didn't shoot no deputy, yeah! No, yeah! 確かにシェリフは撃ったよ でも副官の方は撃ってない 故郷の町での出来事だ やつらは俺を追いつめた 俺を有罪にしてやるというんだ 副官を殺したからって 副官の命を奪ったからって でも、言わせてくれ 違う、違う、あれは正当防衛なんだ シェリフのジョン・ブラウンは俺をいつも憎んでいた なんでかわからない 俺が種をまいたら それが育つ前に抜き取ってしまう 育つ前に殺さなきゃ、ってあいつは言うんだ ニュースで読んだ シェリフは撃ったよ でも、あれは正当防衛なんだ 断じて、正当防衛なんだ いつか自由になる日が来る 町を出るんだ 突然、シェリフのジョン・ブラウンが立っているのが見えたんだ 俺に銃を向けて狙いを定めている だから俺は撃った、撃ち倒したんだ 有罪ならその付けは払うよ でも、副官は撃ってない ・・・ エリック・クラプトンから、ちょっと脇道にそれるが(笑)、「レイラ」という有名な曲で、いま聞き直しても何の感興も催さないが、度し難く下手なりに(笑)「ギタリスト」を目指していた当時としては、必須アイテムだったのだろう、そこで、クラプトンとともに、ツイン・リード・ギターを弾いているのが、「ボトルネック奏法」で著名な、デュアン・オールマン、というつながりで、「南部」、多分ジョージア州アトランタではなかったかと思う、某ペディアで調べればわかることだが、調べないでおく(笑)、を根拠とするオールマン・ブラザーズ・バンド、もこれまた少ない小遣いをはたいてか、あるいは万引きか(笑)、当時二千数百円もするLP盤を購入してまで聴いていたものだが、先日、スパイク・リー Spike Lee「ブラック・クランズマンBlacKkKlansman」で、「KKK(クー・クラックス・クラン)」に潜入する「アンダーカバー・エージェント」になるのだから、「南部」の「白人優越主義者」らしい、言葉使いを練習しなければ、という場面で、「帰りは、ハイウェイ○○をぶっ飛ばしながら、『オールマン』を聴く、お●かまのデヴィッド・ボウイなんか、絶対聴かない」というセリフに、苦笑を禁じ得なかった、まことに、東洋の島国の少年は(笑)、「ブラック・パンサー」のスローガンを表題にした曲と、KKKの「お気に入り」を、同時に聴いていたことになるのだからね、記憶では、オールマン・ブラザーズ・バンドは、リード・ギターも二人だが、ドラムも二人で、確かそのうちの一人、いや、二人共だったかもしれない、「黒人」だったと思う、「北部」よりも、「黒人」人口の割合が高かったはずの、「南部」の「人種」間関係は、「余所者」の想像を超えるものであることを、改めて思う、一朝ことがあれば、暴力的な争闘に展開しかねない「憎悪」を底流させていながら、むしろ「友好的」とも見える日常を送ったりもできる、無論、そうでなければ、どちらも、生きていけなかったからではあろうけれど、おそらく、「差別者」と「反差別者」がいた、という意味よりも、むしろ、当事者双方の、一人の人物の中に、そのような「二面性」を宿しているのだろうと想像する、例えば、ウィリアム・フォークナー、文章を、素面で読めば、「黒人」に対する露骨な蔑視を隠しようもない、と素人には見えるのに、この作家を擁護する批評家たちは、「彼の黒人への眼差しは慈愛に満ちている」と褒めそやして止まないのだそうである、確信をもったアメリカ共産党シンパサイザーたるリリアン・ヘルマンが、日頃は物凄く口が悪いのに、フォークナーを少しも悪く言わないのは、「南部人」としての「共感」があるからだ、と確か本人も認めていたと思うが、この人自身の、「黒人」の乳母、サフロニアに対する態度にも、何か、そんな「二面性」に似たものが読み取れなくもない気がした、あるいは、これはスパイク・リーもインタヴューの中で指摘していた、おそらくほとんど同じシーンのことだろうと思うのだが、「風と共に去りぬ」の中で、スカーレットScarlettが、「召使」のプリシーPrissyに向かって、「さっさとしないと、売りに出すわよ!」と叱りつける、現に「売りに出す」ことが可能であるような権力関係の下ではあれ、かつ、日々おなじ屋敷の中で暮らすもの同士の間で、そのような「冗談」が成立しうるの状況というのは、やはり、その「外」からは、想像を絶するものだと思う、そう、スパイク・リーは、「ブラック・クランズマン」の中でも、KKKの重鎮に、「私もプリシーは大好きだよ」と言わせていたな、・・・、 「『国民の創生』と『風と共に去りぬ』の一シーンが、どうして引用されなければならなかったか?・・・『ブラック・クランズマン』、スパイク・リーは、その新作映画の中で、古典的ハリウッドの人種主義をたどる/デヴィッド・クロー2019年2月24日」 Layla/Derek & The Dominos BlacKkKlansman/Spike Lee(2018) Gone with the Wind/Victor Fleming(1939)・前編 Gone with the Wind/Victor Fleming(1939)・後編 話を戻すと、「パンク・ロック」というものが、「ロック・ミュージック」の「伝統」から、著しく逸脱し、例えば、ローリング・ストーンズ的な、「スター・システム」を、非常に嫌悪しており、それゆえに、「革命的」でもあったのだが、その成立のきっかけとなったのが、「レゲエ」との接触からの影響だった、というのは、当時からも言われていて、それは、いくら「音痴」の私でも(笑)、リズムの類縁性からは、理解できていたと思う、アメリカの「白人」音楽たる「ロック」が、「黒人」音楽の「ブルース」から生まれた、という物語の、それは、「反復」であったかもしれないが、まさに、「東洋の小島の住人」に、迂闊とはいえ、衝撃だったのは、西インド諸島、カリブ海地域出身の「黒人」が、こんなにもたくさん、イギリスに住んでいるという事実を、初めて知ったことだっただろう、今から思えば、ジャマイカ音楽のリズムを、それこそ「帝国」の首都に持ち込んだのは、「ウィンドラッシュ世代」だったことになるのだね、・・・、 そんな訳で、「50年代生まれ」の、ポリス、スティングから、連想がつながって、以前から気になっていた曲のことを思い出した、1993年の発表というから、これは京都にいた頃に聴いたのだろう、どこかの店で有線放送とかで耳にしただけだから、誰が歌っているのかも突き止められなかったが、 I'm an alien, I'm a legal alien I'm a Jamaican in New York もちろん、スティングの「イングリッシュマン・イン・ニューヨーク」の替え歌、パロディであることは、すぐにわかった、英語を聞き取る能力はあまりないから、元歌の「legal alien/合法的外国人」が「illegal alien/不法滞在外国人」に変えられているのかどうかは、わからなかったが、もしそうだったとしたら、相当な「ブラック・ジョーク」ではないか?と思ったものだった、上のアカラ氏の叙述を読めばわかるように、「legal alien/合法的外国人」であるにもかかわらず迫害を受ける可能性があることこそが問題なのであれば、そのような、面白半分の理解も、迂闊だったということになろう、元歌の方は、あまり好きではなかった、ニューヨークのイギリス人?何が問題なん?英語、通じるやん?(笑)、おりしも、世界的に、「難民問題」が話題に上り始め、それこそ「illegal alien/不法滞在外国人」という言葉が、頻繁に新聞紙上に現れる時代になっていたから、自分が「legal alien/合法的外国人」である、特権的立場であることを、臆面もなく「自慢」しているようにも聞こえたからね、ああ、パンクスも、「円熟」して、自信たっぷりの「英国紳士」になったのだね、と、感じていたから、「替え歌」の方が、もちろん大して歌詞が聞き取れたわけではないものの、鮮やかな「皮肉」に思われ、留飲を下げた、といった次第だったのだろう、そうして、今、四半世紀を経て(笑)、便利な時代(笑)、某ペディアなり某Tubeなりに問い合わせれば、たちどころに、イングランドのケント生まれ、ニューヨークのブロンクス育ちのジャマイカ人、「シャインヘッドShinehead」という人の作品であることも、その歌詞も、わかってしまうのだ、ここは、一つ、スティングの元歌と、並べてみて、その、ある種「換骨奪胎」ぶりを、味わってみたいと思う、・・・、 Jamaican in New York/Shinehead Don't drink coffee, I drink roots my dear コーヒーは飲まない、ルーツにしてくれ And I love my morning ride 朝に、車をぶっ飛ばすのが好きでね You can see it in my motions when I walk 俺の歩く時の身体の動かし方で分かってしまう I'm a Jamaican in New York ニューヨークのジャマイカ人なのさ See me walking down Church Avenue チャーチ・アヴェニューを歩くとき With my hat leaned to one side 帽子が傾いてるだろう You can see it when I walk 歩いているとき、それで分かるんだ I'm a Jamaican in New York ニューヨークのジャマイカ人なのさ I'm an alien, I'm a legal alien 俺は外国人、合法的外国人 I'm a Jamaican in New York ニューヨークのジャマイカ人なのさ I'm an alien, I'm a legal alien 俺は外国人、合法的外国人 I'm a Jamaican in New York ニューヨークのジャマイカ人なのさ Roughness makes man, as someone said 乱暴なことに手を染めなければ一人前の男じゃない、って誰か言ったぜ He is the rude boy of the day やつは、この時代の「ルード・ボーイ」ってわけだ Takes a man to make a stand, sometimes get wild 踏みとどまらなきゃならないなら、時には荒っぽくもなるさ Be yourself, no matter what they say 人が何と言おうと、自分のやり方でいかなきゃ I'm an alien, I'm a legal alien 俺は外国人、合法的外国人 I'm a Jamaican in New York ニューヨークのジャマイカ人なのさ I'm an alien, I'm a legal alien 俺は外国人、合法的外国人 I'm a Jamaican in New York ニューヨークのジャマイカ人なのさ Niceing up our party, can lead to notoriety パーティを派手にやること、それが、有名になる近道 Pretty soon they'll know you as the Don すぐさま、あんたが「ドン」だってみんな分かるようになる Because we live so hearty, Babylon don't like we 俺たちは、心意気ってものを大事にするんだ、「バビロン」は、おれたちのことが嫌いだけどな Still we're gonna party till the sun だから朝までパーティ And you don't stop, you proceed And this is the message and rhyme you need Shinehead's gonna take the lead All yard man, put up your hand And let the world know that you have ambition Well a we, well a we a yardy A weh we de? We de a New York City A weh se come yah fa? No to make some money 少々金儲けするのがいけないかね We have to do that to feed we family 家族を養うためには、やらなきゃしょうがない Chucking badness does not make a man 悪事から手を引いてみたりしても、男にはなれないぜ And we're not the only ones with guns 銃を持っているのは、俺たちばかりじゃない Confront your enemies, outsmart them if you can 敵に立ち向かう時にはな、できるなら、相手を威圧しろ But if all else fails, you better run でも、それに全部失敗したら、走って逃げるにしくはない Roughness makes man, as someone said 乱暴なことに手を染めなければ一人前の男じゃない、って誰か言ったぜ He is the rude boy of the day やつは、この時代の「ルード・ボーイ」ってわけだ Takes a man to make a stand, sometimes get wild 踏みとどまらなきゃならないなら、時には荒っぽくもなるさ Be yourself, no matter what they say 人が何と言おうと、自分のやり方でいかなきゃ I'm an alien, I'm a legal alien I'm a Jamaican in New York I'm an alien, I'm a legal alien I'm a Jamaican in New York I'm an alien... I'm a Jamaican in New York I'm an alien... I'm a Jamaican ïn New York Englishman In New York/Sting I don't drink coffee I take tea my dear コーヒーは飲まない、紅茶にしてくれ I like my toast done on one side トーストは片面だけ焼いて And you can hear it in my accent when I talk 喋る時のアクセントで分かってしまう I'm an Englishman in New York ニューヨークのイギリス人なんだ See me walking down Fifth Avenue 五番街を歩くとき A walking cane here at my side 片手にはステッキ I take it everywhere I walk どこに行くときも離さない I'm an Englishman in New York ニューヨークのイギリス人なんだ I'm an alien, I'm a legal alien 僕は外国人、合法的外国人 I'm an Englishman in New York ニューヨークのイギリス人なんだ I'm an alien, I'm a legal alien 僕は外国人、合法的外国人 I'm an Englishman in New York ニューヨークのイギリス人なんだ If, "Manners maketh man" as someone said 「マナーで一人前の男かどうかわかる」って言うだろう Then he's the hero of the day だから、彼は、この時代のヒーローな訳さ It takes a man to suffer ignorance and smile 人々の無知に直面しても笑っていられる Be yourself no matter what they say 誰が何を言おうと自分らしくあれ、と I'm an alien, I'm a legal alien 僕は外国人、合法的外国人 I'm an Englishman in New York ニューヨークのイギリス人なんだ I'm an alien, I'm a legal alien 僕は外国人、合法的外国人 I'm an Englishman in New York ニューヨークのイギリス人なんだ Modesty, propriety can lead to notoriety 謙虚さ、礼儀作法にかなっていること、それが、有名になる近道 You could end up as the only one そうやって唯一無二の人物になれるってものだ Gentleness, sobriety are rare in this society 紳士的であること、礼節を保つこと、今の世の中、まれになって来たね At night a candle's brighter than the sun 夜のろうそくの方が太陽より明るかったりするのと同じさ Takes more than combat gear to make a man 戦闘服を着ることで男になれるわけじゃない Takes more than a license for a gun 銃所持のライセンスを持っていたからって、どうということはない Confront your enemies, avoid them when you can 敵に直面したときも、できるなら衝突を避けるべきだ A gentleman will walk but never run 紳士たるもの、歩きはするが、決して走り出したりしない If, "Manners maketh man" as someone said 「マナーで一人前の男かどうかわかる」って言うだろう Then he's the hero of the day だから、彼は、この時代のヒーローな訳さ It takes a man to suffer ignorance and smile 人々の無知に直面しても笑っていられる Be yourself no matter what they say 誰が何を言おうと自分らしくあれ、と I'm an alien, I'm a legal alien 僕は外国人、合法的外国人 I'm an Englishman in New York ニューヨークのイギリス人なんだ  イングランドのケントKentは、ロンドンから東南東に向かう、海岸までのエリア、この図に挙がっているものではカンタベリーなどを含む。  Church Avenueはブルックリン、この地図では、「Brooklyn」の文字の下の方、「27」という数字の道路の一筋南がそれ。 Fifth Avenueはマンハッタン島、セントラル・パークを画する東側の通り。 「イギリス人」だから、アメリカン・コーヒーなんか断って、紅茶にする、じゃあ「ジャマイカ人」は?「Roots」ってなんだかよくわからないんだが、ひょっとしたら「Root Beer」?ご当地沖縄にも(笑)、占領時代のアメリカ文化の遺産、「A&W」ハンバーガーショップの定番で、ハッカに似た香りをもつある植物の根を用いた、炭酸の入った清涼飲料、「Beer」というが、ノン・アルコール、「うちなーんちゅ」には、今でも人気がある。 「バビロン」は、聖書に登場する古代の都市だが、「ラスタファーライ」の信仰の文脈では、資本主義的な悪徳を指す、と言われている、例えば、ボブ・マーリーにも「バビロン・システム」があって、「バビロン・システムは吸血鬼だ、日々子供たちの血を吸い上げている」という一節がある。 Babylon System/Bob Marley & The Wailers 「『バビロン・システム』、を、めぐる、いくつかの『調査』」 一方は「英国紳士」(笑)、もう一方は、ちょっと荒っぽいジャマイカ人、「僕」と「俺」に訳し別けてみたつもりだが、とくに後者には、「クレオール」的なものも含まれていそうで、わからない言葉も多いし、それ自体、私自身の「ステレオタイプ」な偏見を含んでいかねないことを恐れる。それでも、「紳士なら喧嘩を避ける/相手が弱そうだったら威圧する」、「紳士なら逃げない/相手が強そうなら逃げる」、「銃のライセンスを持っていても自慢にならない/銃を持っているのは俺たちだけじゃない」、のあたりの、対比が鮮やかだと思う。 もう一つ、「音楽談義」になるのかな?、を続けると、I Am Not Your Negro/Raoul Peck(2016)見直して、メドガー・イーヴァースが「白人優越主義者」に射殺されたのが、1963年6月12日、March on Washington for Jobs and Freedomが、同じ年の8月28日、その二つの事件を示す二つのシーンに、どちらも、ボブ・ディランの姿が見えるのには、前回観たときも気づいていたので、少し、調べてみた。  ペンギンから出ている同名のタイトルの書籍、映画の中でジェームス・ボールドウィンが語る言葉などが、掲載されている、いわば「シナリオ」のようなものだが、そこには、こんな一節が掲げてある、 "ONLY A PAWN IN THEIR GAME," BOB DYLAN Today, Medgar Evers was buried from the bullet he caught. They lowered him down as a king. But when the shadowy sun sets on the one That fired the gun He'll see by his grave On the stone that remains Carved next to his name His epitaph plain: Only a pawn in their game. 「単なるチェスの駒なんだ」ボブ・ディラン 今日、弾丸に撃ち抜かれたメドガー・イーヴァースが埋葬された。 彼をおさめた棺が、降ろされる様は、まるで彼が王者であるかのごとくだった。 しかし、やがて傾きかけた太陽が 彼に銃弾を放った人物を照らすとき その人物は見ることになるに違いない 彼の墓石に刻まれた 彼の名前の脇には、こう書かれているだろう 「彼らのチェスの、単なる駒に過ぎなかった」と。 映画の中の、イーヴァース殺害事件直後のシーンで、ディランが歌っている部分の映像は、キャプションにもあるように、1967年のボブ・ディランを扱ったドキュメンタリー・フィルムの一シーンから引用されている、90分近いこのフィルム全体が、You Tubeにアップロードされているようである、  Don't Look Back(1967) 後の方は、「仕事と自由を求めるワシントン行進」の現場、ちょうど、ジェームス・ボールドウィンと談笑しているスナップ・ショットが映し出されている、ボブ・ディランは、その集会の会場で、やはりこの歌を歌ったらしく、いや、あるいは、それがこの歌を歌う最初の機会だったのかもしれない、同じくYou Tubeに、その映像がある、 Bob Dylan - Only A Pawn In Their Game (March On Washington 1963) そして、興味深いのは、ザ・スミスのモリッシーが、この歌をカバーしているようなのだ、上のアカラの記事を訳出した際に、1980年代のイギリス各地で頻発した「人種暴動」、その地名を歌い込んだらしい、「Panic」の歌詞を思い出し、改めて読んでみると、それは確かに、「傍観者」的態度がありありとしていて、「人種主義」的だと非難されても仕方がなかろう、と考えされられた矢先だったので、失礼かもしれないが、やや意外の感に打たれた、と言う訳だ、次のYou Tube画像には、誰が作成したものか、よくわからないが、メドガー・イーヴァース殺害、それを題材にしてボブ・ディランがこの歌を作ったいきさつ、そして歌詞が、サブタイトルとして表示されている、そこで、歌詞を書きとってみることにした、 Morrissey sings Dylan's "Only a Pawn in their Game" (lyrics on screen) A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood A finger fired the triggeer to his name A handle hid out in the dark A hand set the spark Behind a man's brain But he can't be blamed He's only a pawn in their game A south politician preaches to the poor white man "You got more than the blacks, don't complain" "You're better than them, you been born with white skin," they explain And the negro's name is used, it is plain For the politician's gain As hie rises to fame And the poor white remains on the caboose of the train But it ain't his to blame He's only a pawn in their game The deputy sheriffs, the soldiers, the governors get paid And the marshals and cops get the same But poor white man's used in the hands of them all like a tool He's taught in his school from the start by the rule That the laws are with him to protect his white skin To keep up his hate so he never thinks straight 'Bout the shape that he's in but it ain't him to blame He's only a pawn in their game From the poverty shacks, he looks through the cracks to the tracks And the hoofbeats pound in his brain And he's taught how to walk in a pack Shoot in the back with his fist in a clinch To hang and to lynch to hide 'neath the hood To kill with no pain like a dog on a chain He ain't got no name but it ain't him to blame He's only a pawn in their game ・・・(上記引用部分が続く)・・・ 1980年代の「人種暴動」の地名を織り込んで、「パニック」という曲ができていること、 スティングの「上品」であるいは「傲慢」な、「イングリッシュ・マン・イン・ニューヨーク」が、やや「下品」かも知れないが、「皮肉」に満ちた「笑い」を伝える「ジャマイカン・イン・ニューヨーク」に、「換骨奪胎」されたこと、・・・、 それらがヒントになって考え込んだのは、ちょうど、ジェームス・ボールドウィンが同じ映画の中で語っていたように、「この国では何もかもが、「セグリゲート(人種分離)」されている、黒人と白人では、日曜日に通う教会まで違う、それと同じように、では、「音楽」もまた「セグリゲート」されていて、白人は、黒人がどんな音楽を歌っているのか、知らない、聴いたこともない、黒人もまた、白人の音楽を、聴かない、という、互いに相手の文化を尊重する、というにしては、度を過ごした、とも言うべき、ほぼ「反目」に近い状況であり続けたのでは、そして、「私たち」はと言えば、「音楽産業」というものが、少なくとも今日に至るまでは、圧倒的な北米と英国資本のもとで成長してきた以上、当然にも、その「主流」である、「白人」のそれにしか、触れる機会をほとんど与えられてこなかったのではなかったか、という風なこと。マルコムXは、「自伝」の中で、「ワシントン行進/March on Washington」を「ワシントンの茶番/Farce on Washington」と揶揄して、その「人種融和主義integration-mad」ぶりを痛烈に批判している、例えば、歩くコースは厳密に決められている、プラカードは持ち込んではいけない、初めから用意してある、歌える歌は一つに決められている、「勝利の日まで」だけ、という風に、でも今から思えば、そんな「勝利の日までWe Shall Overcome」みたいな、「『白人』の歌」歌えるか?みたいな気持ちも混じっていたかも知れない、上のヴィデオでも、ボブ・ディランの演奏中の会場の表情が時おり映し出されるけれども、「黒人」たちの表情は、なんだか、冷め切ったものに見えなくもない、同じように、今度は、例えば、スパイク・リー「ブラック・クランズマン」、ストークリー・カーマイケルまたの名をクワメ・トーレ、を招聘した大学の黒人学生自治会の代表の女学生を、潜入捜査官のロンが、誘う、ディスコというのかクラブというのか、そういう店でかかっている、彼らが、楽しげに踊る曲が、見ている私には、一つとしてわからない、わけだ。ニーナ・シモン「ミシシッピ・ガッデム」のライブの映像があるのだが、なんだか、表情が硬いように感じられる、ラストシーンで、カメラが客席を一瞥するのだけれども、どうも、観客がほとんど「白人」ばかりのように見える、そんなことも思い出した、・・・、 Mississippi Goddam/Nina Simone 「ニーナ・シモン『ミシシッピ・ガッデム』から、マルコムX、リリアン・ヘルマンへ」 あの、「結論」などと言うものだ出せる性質の「問い」ではないので、このまま立ち消えにしておくけれども、同年代の人間が寄り集まって、ああ、若い頃はあんな音楽がはやったね、と、語り合ったりする、そんなことが相互に「自明」ではない人々が、大量に存在しているのは、考えてみれば当然なことなのであるが、そのようにいわば「言葉が通じない」者同士が、しかし、やはり、こうして、新たに、「出会って」しまうほどには、「世界」が狭くなった、からこそ、そもそも、例えば、「私」すらも、こんなことを考えることにもなったのだ、とでもいえば、少しは「ポジティブ」なトーンで、終われるかも?

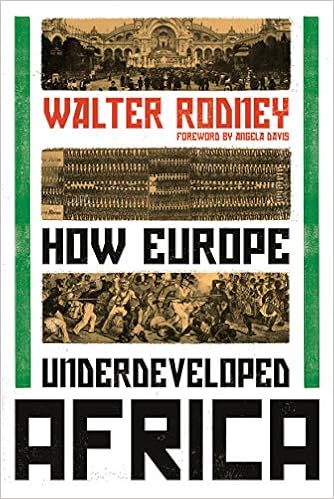

Vanessa Redgrave(1937-) 1977年の、リリアン・ヘルマンの自伝的小説の映画化作品「ジュリアJulia/Fred Zinnemann」でジュリア役を演じていた女優だとは、何度も見たのに、今日まで知らなかった。ウィーン大学でフロイトのもとで学ぶ医学生であったが、レジスタンスに参加、ナチに殺害されることになる、という役柄であった。70年代には、トロツキスト系の労働者革命党Workers Revolutionary Partyに所属していたこともある、筋金入りの左翼のようである。「ジュリア」と同じ年、「ザ・パレスチニアンThe Palestinian」というテレビ・ドキュメンタリーで、彼女はナレーターをつとめたが、PLOを支持するその内容に反発したシオニストの一派が、劇場公開の際に爆弾攻撃を行うなどの妨害をした、と伝えられている。ここで触れられているアメリカ大使館における要請文についての記述は、見つけられなかった。 Julia/Fred Zinnemann(1977)  Workers Revolutionary Party (UK)  この図面は、以前ウィリアム・モリス「ユートピアだより」の語り手の足跡をたどった時に作ったもの、番号はその順番なのだが、ちょうど、(5)と番号の振ってある「トラファルガー広場」の道をはさんだ東側に、現在も、南アフリカ大使館South African High Commissionがある、グロスヴェナー広場Grosvenor Square、はハイド・パークの東側、現在の合衆国大使館は、テムズ川の南側、Vauxhall辺りのようである。  記事の、サガイ氏の出身地、Delta Stateは、Warri周辺、Sapeleは、そのWarriと、北側のEdo StateのBenin Cityとの中間あたり  「首都ラゴス」という表現があったが、1914年のイギリスの「保護国Colony and Protectorate of Nigeria」時代から、1960年の独立を経て、1991年にアブジャAbujaに移るまで、ラゴスがこの国の首都であったようである。  Lord Wandsworth Collegeというのが、ロンドンの西南西50kmばかりのところにあるが、これであろうか?University of Westminsterは、各所にキャンパスがあるようだがいずれも、ロンドンの北郊。Malet Streetは、大英博物館のすぐ北側。 Obi Egbuna(1938-2014)、英国ブラック・パンサー運動の創立者の一人 Eddie LeCointeの、wikiの項目はなく、その妻、後に言及があるだろう「Mangrove Nine」の一人、Altheia Jones-LeCointe(1945-)の項に、同じくブラック・パンサー運動の重鎮であったとの記述がある Mangrove Nine、下で詳述することになる。 Roy Sawhについても、wilipediaの項目はなし Michael X(1933-1975)、ジョン・レノンら白人リベラルにた・か・っ・て・金を出させた、という記述があったので、「Power To The People」の曲を思い出したのだ。 Peter Rachman(1919-1962)、ポーランド生まれのユダヤ人、ドイツ軍のポーランド占領に当ってレジスタンスに参加、ドイツ、つづいてソ連で収容所生活、その後ポーランド亡命政府のポーランド第二軍として、連合軍とともに中東、イタリアでの戦闘に参加、イギリスに移って召集解除、そこに定住、という経歴の持ち主、ロンドンでは不動産業に従事、ノッティング・ヒルの高圧的な家主として悪名を馳せることになる。 この「悪徳」家主のもとで、マイケルXは、債権取り立て、などの、仕事に従事していたらしい。 映画「マイ・ビューティフル・ランドレッドMy Beautiful Laundrette(1985)」の、ハニフ・クレイシHanif Kureishiによる脚本では、パキスタン人の主人公の親戚の、薬物販売にも手を染めている怪しげな人物が、南ロンドンの低家賃住宅の家主であり、その家賃取り立て、滞納者の強制立ち退きなどの手荒い仕事に、「ジャマイカ人」たちを使っているという設定になっていた。 My Beautiful Laundrette/Stephen Frears(1985)  マイケルXの、根拠地、ノッティング・ヒルは、ハイド・パークの西側、軍政下のブラジルから亡命していたカエタノ・ヴェローソが、1968年だったか1969年だったか、一時期ここに住んでいて、「ジャマイカ人が多くて陽気だ」と書いていた記憶がある。 「『ロンドン、ロンドン』、カエタノ・ベローソの『self-exile』の足跡」、ねこログ記事  カムデンは、この地図では上に切れているが、リージェント・パークと、大英博物館の間の北に広がるエリア。 Camden Roundhouse、元来は機関車のターンテーブルのあった場所なのでそういう名称のようだが、その後、1960年代に、「アンダー・グラウンド」的な、演劇、音楽活動の拠点となったようである。場所は、リージェント・パークの北1kmほど。 その、カムデン・ラウンドハウスで開催された、「解放の弁証法」会議、ストークリー・カーマイケルStokely Carmichael(1941-1998)が基調講演をした、に参加した知識人が列挙されている、 Herbert Marcuse(1898-1979)、ベルリン生まれのユダヤ人、学生時代に、スパルタクス団の蜂起に参加、1933年から「フランクフルト学派」に所属 Allen Ginsberg(1926-1997)、ユダヤ系アメリカ人の詩人。 Joseph Berke、細かい記述がないのだが、R.D.レインR. D. Laing(1927-1989)と協働した精神分析家のようである。 ・・・ Campaign Against Racial Discrimination、1964年設立 Universal Coloured People’s Association wikipediaには項目なし、上記のObi Egbunaの項に、彼が、UCPAの指導メンバーだったとの記述が見える。 Black Liberation Front、wikipediaには項目なし。 Black Unity and Freedom Party(BUFP)、1970-1999、主導思想として、当初、「マルクス・レーニン主義」を掲げ、1990年には「マルクス・レーニン主義・毛沢東思想」、続いて1997年「科学的社会主義」へと変遷したといわれる。機関誌「Black Voice」。 Racial Adjustment Action Society、wikipediaには独立した項目はないが、前述Michael Xの項に、彼が創設した、との記述がある。 Ladbroke Grove、はハイド・パーク北西、ノッティング・ヒルNotting Hill近傍、Brixtonは、前出、南ロンドン。ところで、夏目漱石の「倫敦」留学中の紀行、「自転車日記」に、「クラパム・コンモン」という地名が登場するし、「倫敦消息」には、「ケニントン」から「地下電気」に乗る、との記述もある、いずれもブリクストンにもほど近い、南ロンドンであるが、このあたりに下宿していたようである、漱石のイギリス留学は、1900年あたり、彼もまた、非「白人」、植民地ではないものの、東洋の「未開」の国からの人民なのである、それから、ハニフ・クレイシ脚本「マイ・ビューティフル・ランドレッド」で、主人公の父は、パキスタンのブット派の社会主義者で、軍事政権の圧迫を逃れて英国に亡命、これは1980年代、という設定で、やはり、この近傍、ヴォクソールVauxhallの、線路沿いの、おそらく低家賃の住宅に住んでいたことになっている、さらに、ジョージ・オーウェル「パリ・ロンドン放浪記」は、彼が、スペイン内戦に従軍する以前のものだから、1930年代初めであろうか、ロンドンの「貧民街」を、もっぱらイースト・ロンドンだが、ここに近いところではランベスの名が挙がっていた、自ら「貧民」となって歩く訳だが、その傍らに、確かに、「インド人」たちの姿は描かれていた記憶があるが、果たして、アフリカ系、西インド系の住民の姿はあったかどうか?イギリスの「奴隷解放運動Abolishonist」との関連で、今後の「研究課題」ということで、メモを残しておく、またしても「間に合えば」(笑)、の話だが。 「ウィリアム・モリス、夏目漱石の乗ったロンドン地下鉄」 「続編、ジョージ・オーウェル『パリ・ロンドン放浪記』」 Mangrove Restaurant、オール・セインツ・ロードは、ノッティング・ヒルの東、1968年に開店したこの店には、1969年1月から1970年7月までの間に、12回の家宅捜索が行われた、と言われる。1970年8月には、これに抗議して「Hands Off the Mangrove/マングローブから手を引け」と銘打ったデモが組織されたが、店の所有者を含む9名が、「反乱扇動」の容疑で起訴された、これが、上にも出てきたが、「マングローブの9人/Mangrove Nine」である。裁判においては、自己弁護、全員黒人の陪審の要求、など、ユニークな戦術が採用され、55日間の裁判日程ののち、「反乱扇動」については、全員無罪判決を得た。1973年に「Mangrove Nine」なるドキュメンタリー映画、2020年には、BBCのテレビドラマ「Mangrove」が製作されたようだが、いずれも、入手はむずかしそうだ。 ハニフ・クレイシが「マイ・ビューティフル・ランドレッド」のシナリオと同じ書物に掲載されたエッセイ「The Rainbow Sign」に、次のような一節があるので、引用しておく。 Aloso in 1967, Enoch Powell - who once said he would love to have been Viceroy of India - quated a constituent of his as saying that because of the Pakistanis 'this country will not be worth living in for our children'. 同じく1967年、イーノック・パウエル、この人物はかつて、自分がインド副王になりたかったと言ったことがあるが、自らの選挙民の言葉を引用する、という形で、こう述べたのだ、パキスタン人のおかげで、「この国は、子供たちにとって住むに耐えない場所になるだろう」と。 And Powell said, more famously: 'As I look ahead I am filled with foreboding. Like the Roman, "I seem to see the River Tiber foaming with much blood".' パウエルのもっと有名な発言はこうだ、「私にはよくない予感がする。ローマ人が言った如くに、『ティベレ川(イタリアにある川)が、血に洗われ、泡立っているのが見えるようだ。』」 As Powell's speeches appeared in the papers, graffiti in support of his appeared in the London streets. Racists gained confidence. People insulted me in the street. Someone in a cafe refused to eat at the same table with me. The parents of a girl I was in love with told her she'd get a bad reputation by going out with darkies. パウエルの演説が新聞紙上に現れるや、これを支持した落書きが、ロンドンの町中に現れた。人種主義者たちは自信を深めた。路上で私に罵倒を投げつけるものが現れた。カフェでは、私と同じテーブルで飲食するのを、拒否するものもいた。その頃私がつきあっていた女の子の両親は、「暗い肌の男」と一緒にいるのは、外聞が悪い、と彼女に言った。 Powell allowed himself to become a figurehead for racists. He helped create racism in Britain and was directly responsible not only for the atmosphere of fear and hatred, but through his influence, for individual acts of violence against Pakistanis. パウエルは、自ら、先頭に立つ人種主義者となった。彼は英国に人種主義を作り出した、従って、恐怖と憎悪の雰囲気を醸し出したことに対して、直接の責任を負うばかりではない、そればかりでなく、彼は自分の影響力を用いたことで、パキスタン人の上に行使された個々の暴力行為に対してもまた、直接の責任を負うのである。 Enoch Powell(1912-1998)、1950年から1974年まで保守党から国会議員、その後、EECへの英国加盟をめぐって保守党を離党、北アイルランドの親英派アルスター・ユニオニストUlster Unionist Party(UUP)から出馬、1974年から1987年まで国会議員。 Linton Kwesi Johnson(1952-)、ジャマイカ、チャペルトンChapelton生まれの「ダブ」詩人、1963年、ロンドン、ブリクストンに移住、高校生の頃に「ブラック・パンサー」に加入、「ラスタ・ラヴRasta Love」という名前のレゲエ・グループとともに、詩作活動、 Dub poetry、1970年代、ジャマイカのキングストンで、「ダブ・ミュージック」、レゲエの一ジャンル、既存のレコードの録音のトラックを、削除したり重ね合わせたりして、機械的に制作する音楽、とともに生じた、文学ジャンル。 Linton Kwesi Johnson - Sonny's Lettah (Anti-sus Poem)(1985) Linton Kwesi Johnson "Time Come"、アルバム「Forces of Victory」(1979)収録の曲に、映画「Dread Beat an' Blood」(1978)からの映像を合成したもの、のようである。 Selected Poems of Kwesi Linton Johnson(Penguin)、リントン・クウェシ・ジョンソン詩集選(ペンギン)  その詩集から、「Dread Beat an Blood」 Dread Beat an Blood brothers an sisters rocking a dread beat pulsing free burning chocolate hour an darkness creeping night black veiled night is weeping electric lights consoling night a small hall soaked in smoke a house of ganja mist music blazing sounding thumping fire blood brothers an sisters recking stopping rocking music breaking out bleeding out thumping out fire burning electric hour of the red bulb staining the brain with a blood flow an a bad bad thing is brewing ganja crawling, creeping to the brain cold lights hurting breaking hurting fire in the head an a dread beat bleeding beating fire dread rocks rolling over herats leaping wild rage rising out of the heat an the hurt an a fist curled in anger reaches a her then flash a blade from another to a him leaps out for a dig of a flesh of a piece of skin an blood bitterness exploding fire wailing blood and bleeding Linton Kwesi Johnson - Dread Beat An' Blood   OZ、1963年にシドニーで発刊されたカウンター・カルチャー誌、イギリスでの発刊は1967年。 International Times、1966年、前述のカムデン・ラウンドハウスでの、ソフト・マシーンSoft Machine、ピンク・フロイドPink Floydのコンサートを機に発刊、ポール・マッカートニー、アレン・ギンズバーグも関与していたようである。 The United States Of Amnesia/Robert Wyatt、参考までに、「ソフト・マシーン」の元メンバー、ロバート・ワイアットの1986年の作品 So let's have no reservations Let's have a clean sweep Clearing the way for the land of the free Let's hear it for civilisation once more Build your Aryan empire in peace Robert Wyatt(1945-)、ブリストル生まれ、ソロ活動に入った後、政治的に「左傾化」、80年代初頭には、英国共産党Communist Party of Great Britain(CPGB)に入党、スクリッティ・ポリッティや坂本龍一と協働したこともある。 INK、は不明。 ・・・ Altheia Jones-Lecointe(1945-)、トリニダッド・アンド・トバゴTrinidad and Tobagoのポート・オブ・スペインPort of Spain生まれの、医師、研究者、1965年英国移住。 Darcus Howe(1943-)、トリニダッド・アンド・トバゴ、モルーガMoruga生まれ、1961年英国移住、1980年代以降、「チャンネル4/Channel 4」で放送の仕事に従事、著述家でもある。 Darcus Howe: A Political Biography  Barbara Beese、生年、出身地など、詳細は書かれていない、上記ダーカス・ハウと、婚姻関係にあったようで、二人の間の息子、Darcus Beese(1969-)は、「アイランド・レコード」社の社長のようである。 Island Records、1959年、ジャマイカで設立  ちなみに、前出、ストークリー・カーマイケルも、トリニダッド・アンド・トバゴTrinidad and Tobago、ポート・オブ・スペインの出身である。 ・・・ Marcus Garvey(1887-1940)、ジャマイカ、サン・タンズ・ベイSt Ann's Bay生まれ、1905年、キングストンに移住、印刷工として働く、労働運動に関与し、1908年の印刷工ストで主導的役割、1910年、ジャマイカの民族主義団体「ナショナル・クラブ National Club」に加入、副書記となる、同年、ジャマイカの経済状態の悪化から、コスタリカに移住、親戚のつてで、米ユニオン・フルーツ社のバナナ・プランテーションに職を得るが、そこでの労働者の扱いに憤激し、1911年には新聞を発行して、批判、警察の尋問を受け、新聞は発行停止へ、その後、短期の仕事に従事しつつ、ホンデュラス、エクアドル、コロンビア、ベネズエラを旅したが、病を得てキングストンに帰る、1912年には、教育機会を求めて英国に向かう、サウス・ロンドンの、ボロ・ハイ・ストリートBorough High Street(ロンドン塔のテムズ川をはさんだ対岸の少し西)に住む、当時、イギリスには、黒人は数千人しか居住していなかったという、当初、ドックで働いていたが、やがて、「African Times and Orient Review」の雑用係として採用される、同誌は、スーダン系エジプト人Dusé Mohamed Aliが編集しており、「エチオピアニズム(アングリカンとメソジストから分派した宗教運動、植民者によって消去されたアフリカの遺産を取り戻すことを目的)」と、イギリス領エジプトの自立を訴えていた、この間、大英博物館で読書に没頭、ブッカー・T・ワシントンに強い影響を受ける、1914年、ジャマイカに戻り、絵葉書や墓石の販売の仕事の傍ら、UNIA(Universal Negro Improvement Association and African Communities League)設立、ガーヴェイは、ジャマイカ知事ウィリアム・マニング等、有力な白人支配階級からの支持をとりつけたために、かえって、ムラートmulattos、カドロンquadroons(4分の1)、オクトロンoctoroons(8分の1)、等と呼ばれる、黒人と白人の混血層からなる中間層からは、嫌悪をもって迎えられることになったという、その中でもろもろのスキャンダルも生じ、ジャマイカでのUNIAの支持が低迷したため、1916年、米国移住、翌年、ニューヨークで、UNIAニューヨーク支部結成、同1917年、「イースト・セントルイス人種暴動」に際して、黒人による武装自衛を訴えるようになる、・・・、まだ、長いので、ここまでにしておく、トニ・モリソン「ジャズ」は、「イースト・セントルイス人種暴動」で両親を殺された子供が主人公の一人であり、また、街角でビラを配るUNIA活動家の姿も描き込まれている、マルコムX自伝には、彼の父が、マーカス・ガーヴェイの支持者であったと描かれていたと思う。 Dusé Mohamed Ali(1866-1945) Ethiopianism Booker T. Washington(1856-1915) East St. Louis riots(1917) Jazz/Toni Morrison/「ジャズ」トニ・モリスン、の一部、ねこログ記事 ・・・ Edward Blyden(1832-1912)、デンマーク領西インド、地図では、イギリス領ヴァージン諸島の西隣、生まれ、シエラレオネへ移住し、そこで教師となる。 WEB Du Bois(1868-1963)  Kwame Nkrumah(1909-1972) Sékou Touré(1922-1984) 「『Ghana Must Go』といういささか穏やかならざる言葉に触発されたものだが、・・・、アチェベ、アディーチェ、マルコムX、そして、ガーナとナイジェリア、この西アフリカ近隣二国の歴史を跡付ける」、ねこログ、記事 ・・・ Anguilla、小アンティーユ諸島内のイギリス海外領、セイント・キッツ・ネヴィス・アングィラ連合国Saint Kitts-Nevis-Anguilla内の自治領であったが、1967年3月、セイント・キッツ・ネヴィスからの分離を求める住民投票ののち、「アングィラ革命」発生、二回目の住民投票後、アングィラ共和国を宣言、1969年3月、英国軍投入、という経緯のようである。  小アンティーユ諸島、最北端に、アングィラ島がある。 ・・・ Obafemi Awolowo(1909-1987)、オグン州Ogun State生まれのヨルバ人Yoruba、ちなみに、サガイ氏自身の、エスニックなバックグラウンド、つまり、ナイジェリアの人口構成中、多数を占めるのは、ハウサHausa、ヨルバYoruba、イボIgbo、であるが、そのいずれなのか、それ以外なのか、ということについては、不明。 Unity Party of Nigeria、民族集団に基礎を置くことが比較的希薄な、社会民主主義的政党のようであるが、その影響力は西部地域に限定されていたようである。 National Party of Nigeria Samuel Ogbemudia(1932-2017) ナイジェリア州区分図は上に掲げた、ラゴス、オグン、オヨ、はこの順に、国の南西端の南から北に並ぶ、オンド、はその東隣、ベンデルは、1991年までの旧称で、現在は、さらにそのオンドの東側、エドEdoおよびデルタDeltaの2州に分割されている、ナイジェリアの民族的宗教的な分布を、大雑把に北部ハウサ―イスラム教、南西部ヨルバ―キリスト教(プロテスタント)、南東部イボ―キリスト教(カトリックも含む)ととらえるならば、これらは、ヨルバ的地域と言えるのだろう。 ・・・ Walter Rodney(1942-1980)、英領ギアナBritish Guiana(現・ガイアナGuyana)、ジョージタウンGeorgetown生まれの歴史家、活動家、ロンドン大学東洋アフリカ研究学部School of Oriental and African Studies、タンザニアのダル・エス・サーラム大学University of Dar es Salaam、ジャマイカ、モナMona、の西インド大学University of the West Indiesに学ぶ、ジャマイカ政府が彼を「歓迎されざる人物persona non grata」認定、西インド大学からも追放されたことから、その学生を中心に、1968年10月16日、キングストン西部で、「ロドニー暴動Rodney Riots」と呼ばれるものが発生、この事件は、とりわけ、ジャマイカの「ラスタファリアン」のパン・アフリカニスト的部分を中心に、政治的意識を高めることになったと言われる、その後彼はダル・エス・サーラムを拠点に、パン・アフリカニズム、マルクス主義、ブラック・パワーの言論活動を続ける、1974年にタンザニアからガイアナ(英連邦内での独立は1966年、1970年に共和国)に帰国、「労働人民連合Working People's Alliance」を組織するなど、活発な政治活動に従事、1980年6月13日、ジンバブウェ独立を記念する祝祭の帰途、政府が関与するとみられる爆弾事件によって暗殺された。 The Groundings With My Brothers/Walter Rodney  How Europe Underdeveloped Africa/Walter Rodney   ガイアナ(旧・英領ギアナ)、スリナム(旧・オランダ領ギアナ)、フランス領ギアナ ジャマイカの地図は、上の方にある、モナMonaは、キングストンKingston東郊。  「雨もよい」の、ちっとも「バードウォッチング」にうってつけ、ではない日。 「自粛」を求められるまでもなく、もともと「引きこもり」だから、「外出」など、そんなにしたいわけではない、でも、そういう者に限って、いざ、「外出」しなければならない、という事態になると、あれもこれも、とばかりに、多大な要求を盛り込み、あちこち寄り道回り道をし、結局へとへとに疲れて神経も磨り減るし、またまた「寝込む」ことになるのは、目に見えている(笑)、用意周到に、出かけるならばあれとこれを買って、とか計画を練ったつもりが、「うつ病」患者が「躁相」にあるときは得てしてそんなものだ、必ず間抜けなことをしてしまい、この前日も確か、農協スーパーに行ったのに、ニンジンを買い忘れた、とかそんな事情ではなかったかな、だから、「外出」にも「バードウォッチング」にも、少しも相応しくない天候だったのだ。 川上弘美の小説だったかな、他でも見たことがあったけど、「雨もよい」、という言葉が出てきて、教養のない読者は(笑)はじめ、「雨模様」の誤植ではないか、とか疑ったものだが(笑)、「雨催い(あめもよい/あまもよい)」、雨が「催している」というのだから、「雨模様」とは少し異なって、「雨が今にも降り出しそうな様子」ということになるのだね、「催い(もよい)」という言葉もあって、準備すること、用意を整えること、という意味らしい。この年になって初めて覚えた言葉だから、使ってみたくなった(笑)。  ムナグロ(チドリ科)  キアシシギ(シギ科)  イソシギ(シギ科)  エリマキシギ(シギ科)、雨は降って来るし、だから、光は足りないし、レンズに水滴が付着しているし、ということで(笑)、よくわからないのだが、腹側に、派手な「夏羽」の名残り、とも思えるものが見えるし、そういうことにしておく。  イソヒヨドリ(ツグミ科)・オス  ダイサギ(サギ科)  シロチドリ(チドリ科)、チュウシャクシギ(シギ科)  シロチドリ(チドリ科)

サトウキビ(イネ科)  トカゲハゼ(ハゼ科)  イソヒヨドリ(ツグミ科)・オス  ミサゴ(タカ科)  チョウゲンボウ(ハヤブサ科)  ハマシギ(シギ科)  コチドリ(チドリ科)  トックリキワタ(アオイ科)  フヨウ(アオイ科) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2021.02.08 01:41:25

|