|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

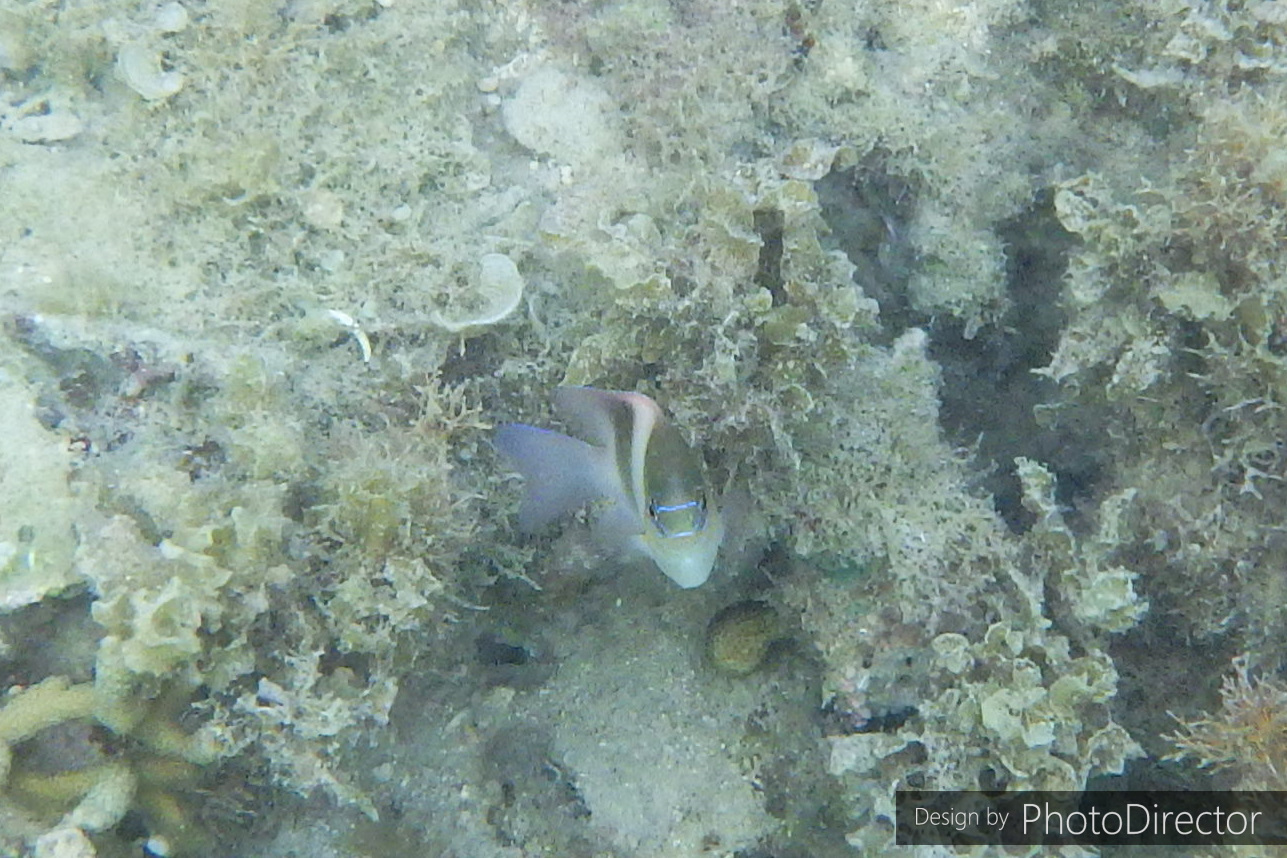

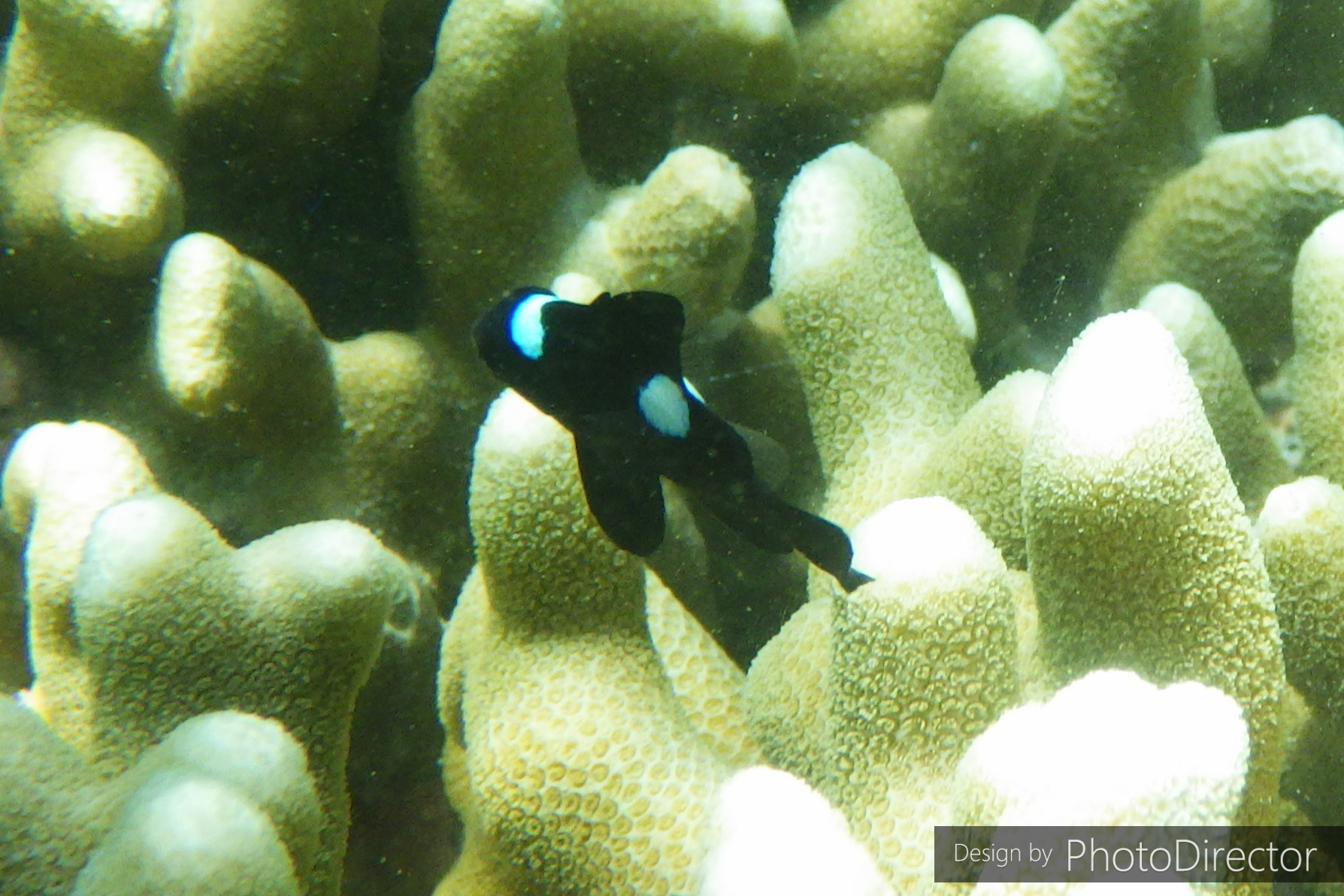

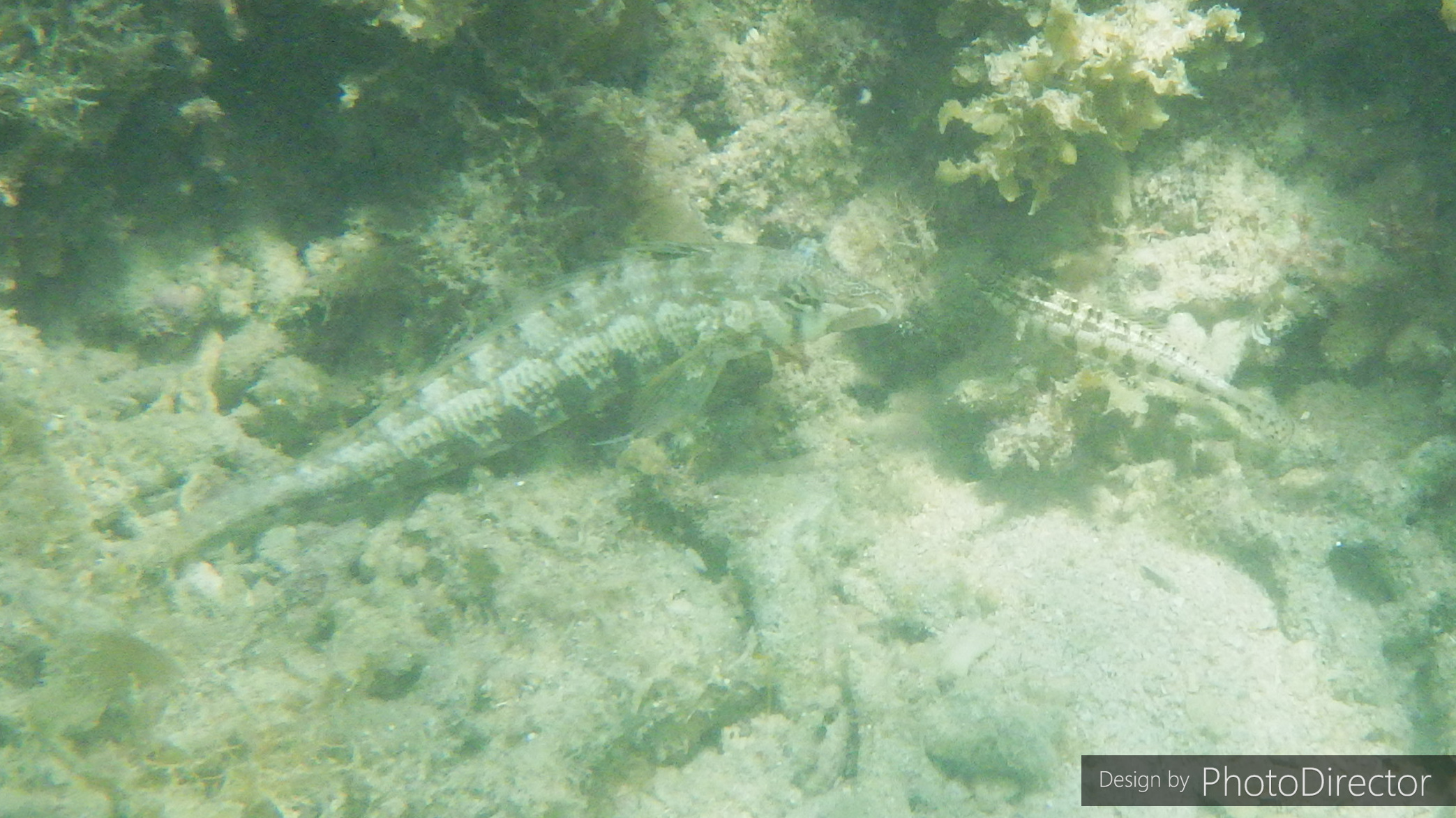

デバスズメダイ(スズメダイ科)、スギノキミドリイシ(ミドリイシ科)  アケボノチョウチョウウオ(チョウチョウウオ科)  ネッタイスズメダイ(スズメダイ科) 「ねこログ」、総目次(笑)/新・「ねこログ」、総目次(笑)/続・「スクラップ・ブック」、の、目次。 目次:ベルリン郊外、カプートのアインシュタイン、「評伝」読みは続く。/スラヴォイ・シジェク風に言うならば、そのような表現は、絶対に間違っている、と同時に、必ずしなければならないことなのである、「他者」を「例外」へと追いやってしまうのではなく「共感」の対象とするためには。/「遠い残響を聞き取ることができる」、の思い出・・・「薔薇の名前」。/もう一人の「ベルリナー」、言うまでもなく、ベルトルト・ブレヒト。/高橋源一郎「ぼくらの戦争なんだぜ」、そして、「転向/偽装転向」作家、太宰治「惜別」を精読する。/ 彼の友人の何人かは、協同で彼に新しい非常にモダーンなヨットを贈った。アインシュタインはベルリン近郊の美しい湖や河を帆走し、ヨットが風を受けて走ってゆくとき好んで夢想にふけっていた。・・・ アメリカの一群のシオニストたちは、パレスチナに一区画の土地を買って、そこへ彼の誕生日に木を植えたのであった。彼らは、将来そこに生長する森に、アインシュタイン林として有名になるための用意をしていたのである。 しかしながら、最も美しいまた興味ある贈り物は、ベルリン市当局からのものであった。アインシュタインは、ベルリンに一九一三年以来住み、しかも最もつまらないことを一つ挙げても、彼はベルリンをあらゆる外国人の注目の中心とする功績があったわけである。アインシュタインは、ハーフェル河や、この有名な河が流れ込む湖にヨットを浮かべることが好きだということが一般に知られていたので、ベルリン市参事会は彼に、ハーフェル河がヴァンゼーに入る点の近くの岸にある小別荘を贈ることに決定した。この家はベルリン市に属する地点にあった。市参事会におけるこの決定は、全住民によって歓迎された。・・・ アインシュタイン夫人がその家を検分しようとしたときに、非常に驚いたことには、そこには人が住んでいたのである。またそこに住んでいる人々は、それがいかに有名なアインシュタインであっても、彼らの家を取り上げようとする人があるのに驚いてしまった。ベルリン市がこの建物を手に入れたときに、市はそこに住んでいる人にさらにそこに住みつづける権利を保証したことが判った。ベルリンの市参事会は、この家を誕生日の贈物としてアインシュタインに贈ったとき、この事実を忘れてしまっていたとみえる。プロイセンの首府、その秩序正しいことで有名なベルリンに、こんな奇妙なことが起こったのをどう説明することができるだろう。 ・・・ ・・・彼女はついに、ポツダムの付近のカプートの村に一つの美しい場所を見つけ出した。・・・ ・・・ この事件の結末は、アインシュタインが彼自身の費用で家を建てたばかりでなく、そのための土地も彼自身のお金で買わなければならなかったということであった。これらの事件があってからしばらく後に、私はベルリンに行ったことがあるが、そのときアインシュタイン夫人は、私に次のようにいった。「こうして、別にそれを望んだわけでもないのに、私たちは水に近い森のなかにある、私たち自身の美しい家を得たのでした。しかしながら私たちは貯金をほとんど全部費い果してしまいました。私たちはもうお金をもっておりませんが、しかし土地と財産とをもっています。これは何より大きな安心感を与えてくれます」。 しかしこの感じは実は間違っていることが後に判ったのであった。というのはそれから三年もたたないうちに、アインシュタインとその夫人とは、この土地と新しい家具を備えたこの美しい山荘とを去らなければならなかったからである。・・・ 「評伝アインシュタイン」フィリップ・フランク(岩波現代文庫) Several of his friends had conbined to present him with a new and very modern sailboat. Einstein loved to sail the beautiful lakes and rivers around Berlin, and to daydream while the boat flew before the wind. ... A group of Zionists in Ameria bought a plot of land in Palestine and planted it with trees on his birthday. They made provision that for all time to come the woods that grew there were to be known as the Einstein Grove. The most beautiful and interesting present, however, was to come from the municipal administration of the city of Berlin, where Einstein lived since 1913, and to mention only a very trivial matter, he had helped to make a center of attraction for all foreigners. Since it was generally known that Einstein was fond of sailing on the Havel River and on the many lakes into which this remarkable stream expands, the municipal council of Berlin decided to present Einstein with a small country house situated on the bank of the Havel close to the point where it enters the Wannsee. The house was located on a plot belonging to the city of Berlin. This solution on the part of the municipal council was well received by the entire population - ... When Mrs. Einstein wanted to see the house, she noticed to her amazement that people were living in it. The latter, in tern, were astonished to find someone wanting to take possession of their home, even though it was the famous Einstein. It turned out that when the city of Berlin had acquired this property, it had guaranteed to the inhabitants of the house the right to keep on living there. The municipal council seemed to have fotgotten this when it gave its birthday present to Einstein. How can one explain such an occurence in Berlin, the capital of Prussia, famous for its orderliness? ... Finally the entire matter began to become unpleasant for both Einstein and the municipal council. A gift that came into being in this way could no longer give pleasure to anyone. ... ... ... Finally she found a beauliful place in the village of Caputh, near Potsdam. ... ... The result of the entire matter was that Einstein not only built the house at his own expense, but also had to buy the land with his own money. Some time after these events I was in Berlin and Mrs. Einstein said to me: "In this way, without wanting it, we have acquired a beautiful home of our own situated in the woods near the water. But we have also spent most of our savings. Now we have no money, but we have our land and property. This give one a much greater sense of security." This feeling was to be proved wrong, because hardly three years later Einstein and his wife had to leave the land and their beautiful villa with its new furnishings. ... Einstein His Life & Times(1947)/Philipp Frank ・・・ アインシュタインは、1879年3月生まれだから、その「50歳の誕生日」は、1929年、のこと、・・・、「アインシュタイン林Einstein Grove」という言葉はwikipedia等でも見つからず、googlemapでは、テルアビブ―ヨッホTel Aviv-Yafo近辺に、数か所、「Einstein Street」が存在することは判明したが、「林」については、やはり不明にとどまった。 「この事件の結末」は、もっと長いので引用は省略したが、概要を記すと、 (i)ベルリン市参事会が当初、贈呈しようとした「ハーフェル河がヴァンゼーに入る点の近くの岸にある小別荘」は、おそらく登記上の混乱で、すでに居住権を保証された住人がいることが判明 (ii)そこで同地周辺の市所有の庭園を提供し、別荘建設費用自体はアインシュタインの自己負担、という合意が成立、ところが、これも、そのような建築の禁止が居住者との間に取り決められていたことが判って頓挫 (iii)同様の失敗譚がもう一つ挟まり、アインシュタインは、誕生日の贈物自体を辞退するに至るが、市当局は、彼自身の好む土地を指名すれば、市がそれを買い取る、との代案を提示、ところが、ここで参事会内の「国家主義nationalist」的党派が、アインシュタインには、そのような贈り物に値するや否やに、疑問を呈し始めた・・・ (iv)そこで、カプートのその土地の取得費用も、別荘の建設費用も、アインシュタイン自身の負担、となってしまった 前回、 ベルリン、「ババリアン・クォーター」とはどこか?、「シオニスト」アインシュタイン、ウィーンのアインシュタイン・・・「評伝」続編 でも引用した、英文のブログ、「ベルリンのアインシュタインEinstein in Berlin」、によれば、カプートの別荘には、チャーリー・チャップリン、ケーテ・コルヴィッツ、をはじめとする多くの著名人が招待されたそうである、・・・、同記事から、この別荘の行方について引用すると、 1933年の2月、3月には、ゲシュタポは頻繁に、ベルリンの彼の住居を強制捜索した。カプートの彼の別荘は、「ヒットラー青年団キャンプ」に変えられてしまい、彼のヨットも接収されてしまった。1933年、ナチがベルリンのベーベル広場で行った「焚書」イベントで、燃やされた書物のなかには、アインシュタインの著作も含まれていた、ゲッペルズは、「ユダヤ的知性は死んだのだ」と、その際、宣言している。 In February and March 1933, the Gestapo repeatedly raided his family’s apartment in Berlin. His country house in Caputh was converted into a Hitler Youth Camp and his sailing boat was confiscated. In May 1933, Einstein’s works were included in the Nazi book burnings on Bebelplatz in Berlin when Goebbels proclaimed: ‘Jewish intellectualism is dead’. ・・・ 「ベーベル広場Bebelplatz」は、社会民主党創立者の、アウグスト・ベーベルAugust Bebel(1840-1913)にちなんで戦後に改名されたもので、以前は「オペラ座広場Opernplatz」と呼ばれていたようである、「評伝」では、次のように書かれている、 相対性理論に関するアインシュタインの書物は、ベルリンの国立歌劇場前の広場で、その他の書物とともに焼かれてしまった。 Einstein's writings on the relativity theory were burned publicly in the square before the State Opera House in Berlin, together with other books. 確かに、「国立歌劇場Staatsoper Berlin」は、「ベーベル広場」の北端、「ウンター・デン・リンデン」通りに面した場所にあり、「ウンター・デン・リンデンの国立歌劇場Staatsoper Unter den Linden」と呼ばれていたらしい、おそらく「ベルリン大学―フンボルト大学/ベルリン自由大学」の場合と同様、「東側」に位置していた重要施設に対抗して、「西側」に別施設が作られ、「統一」後、名称の混乱を避けるためだったのだろうと想像される、多和田葉子「百年の散歩」、「リヒャルト・ワーグナー通り」の章には、次のような一節がある、 ・・・静止した水の表面に白い箱のようなオペラ座が映る。簡素で洗練された箱型が、天使の像で飾り立てた、いかにもオペラ座らしい建物よりもしっくりくる。ベルリンにはこれとは別にもう一つ、オペラ座らしいオペラ座がウンター・デン・リンデンに建っている。・・・ 「百年の散歩」多和田葉子(新潮文庫) 「リヒャルト・ワーグナー通りRichard-Wagner-Straße」の東側の「箱型」のオペラ座は、「ベルリン・ドイツ・オペラDeutsche Oper Berlin」、と呼び分けられているようである、・・・、ちなみに「ウンター・デン・リンデンUnter den Linden」は「菩提樹並木の下に」の意、「菩提樹」にまつわる命名上の混乱については、 (i)ボダイジュ(アオイ科シナノキ属)、中国原産、日本には、臨済宗の栄西が中国から持ち帰ったのが由来とされ、釈迦がその下で悟りを開いた、との言い伝えから、寺院に多く植栽される (ii)インドボダイジュ(クワ科イチジク属)、ところが、釈迦にまつわる話の「菩提樹」はこちらで、熱帯産のこの種は中国では生育しないので、葉の形が似ている(i)が「代用」された、とのこと (iii)セイヨウシナノキ(アオイ科シナノキ属)、ヨーロッパ原産で、(i)の近縁種、「リンデンバウムLindenbaum」ないし「リンデLinde」と呼ばれるのは、こちら ・・・ この新理論の最初の適用は、その人種的な起源から見て、新哲学の精神で青年を訓練するのに適当でないと考えられる高等程度の学校のすべての教師を一掃することにあった。ゲルマン民族または北欧民族またはしばしばアリアン人種と呼ばれている人種に属していない人々は、すべてこの不都合なグループに入れられていた。この非ゲルマン・非アリアンという分け方は、とくにユダヤ人を目指していた。というのはユダヤ人はその歴史と教育とによって、新支配者の精神による訓練を妨げる傾きのあるグループを作っていると信じられていたからである。「ユダヤ人」という言葉は、ユダヤ教を奉ずるもののみを含むのではなかった。新政府はこの宗教に対しては中立的な見解をとった。国家社会主義者たちが意味するところは、民族としてのユダヤ人であった。しかしながらこの場合、人種的にユダヤ人であることを決定する何らのはっきりした基準もなかったのである。・・・「アリアン人」の科学的な定義は、彼が「アリアン語族」の言葉を話す者であるという点を除けば、なんら存在しないことは最初から明らかであった。しかしながら、このような言語による定義もまた不可能であったのである。なぜならもしこれが可能とすれば、基本的にはドイツ語の方言であったイディッシュ語を話す人はすべてアリアン人ということになってしまうからである。このように初めから定義されたのは「アリアン人」ではなくて、「非アリアン人」であったのである。非アリアン人の定義は、少なくとも一人のアリアン人でない祖父または祖母をもった者を誰でも含んでいた。しかし祖父母がもしユダヤ教を奉じていたら、もうそれだけで非アリアン人と定義された。すなわち彼らは、人種学的意味においては人種となんの関係もない判定法を用いて定義されたのである。二世代前には、キリスト教を奉じていたユダヤ人は一人もなかったということが、簡単に無論のこととして認められたのであった。 ・・・ あらゆるところからユダヤ人を放逐したいのであるが、非アリアン人であるということだけを口実にしようとする試みは、多くの困難を引き起こした。「アリアン人」という言葉の、ナチスが現れる以前の習慣的意味と使用法によれば、ユダヤ人以外にも他の非アリアン人があったのである。最初、国家社会主義者たちに非常に受けのよいハンガリア人およびフィン人のごとき人々が、非アリアン人としての焼印を押されなければならぬという考えから、かなり不愉快な色めきが起こったのであった。他方、ハンガリア人をアリアン人と呼ぶのもどうも具合が悪かった。結局、非アリアン人の身分は、祖父母の宗教による公式の定義によって判断されることに決定した。しかしながら、誰か例えば一人のハンガリア人が、非アリアン人ではないことを示し得るとしても、彼がアリアン人であるということにはならないのである。このように普通の論理学の基本的法則の一つが抜けていたのである。すなわち一つの事柄はある特定の性質をもつかもたないかのいずれかであって、それ以外の可能性はないといういわゆる排中律が抜けていたのである。・・・ 「評伝アインシュタイン」フィリップ・フランク(岩波現代文庫) The first application of the new theories was in the eradication of all teachers at institurions of higher learning who on the basis of their racial origin were not condidered fit to train the youth in the spirit of the new philosophy. In this group were all those who did not belong to the Germanic or Nordic, or, as it was frequently called, the Aryan race. This grouping of non-German or non-Aryans was meant specifically for the Jews, since it was believed that because of their history and education they formed a group that would tend to hinder the training in the spirit of the new rulers. The term "Jews" included not only those who professed the Jewish religion. The new government assumued a standpoint of neutrality toward religion as such. What the National Socialists meant was the Jews as a race; but in this case there was no clear criterion by which to determine a racial Jew. ... ... From the very beginning it was obvious that there was no scientific definition of an "Aryan," except that he was a person who spoke a language belonging to the "Aryan linguistic family." Such a definition, however, was impossible; otherwise everyone who spoke Yiddish, which is basically a German dialect, would be an Aryan. Thus from the beginning it was not the "Aryan," but rather the "non-Aryan" who was defined. The definition of non-Aryan included everyone who had at least one non-Aryan grandparent. The grandparents, however, were defined as non-Aryan if they professed the Jewish religion; they were defined, that is, in terms of a criterion that has nothing to do with race in the ethnological sense. It was simply taken for granted that two generations earlier there were no persons of Jewish origin who professed the Christian religion. ... The attempt to exclude the Jews everywhere, but to talk only non-Aryans, gave rise to many difficulties. According to the customary meaning and usage of the word "Aryan" prior to the advent of the Nazis, there were other non-Aryans besides the Jews. At first rather unpleasant sensations were aroused by the idea that such peoples as Hungarians and Finns, who were very popular with the National Socialists, were to be branded as non-Aryans. On the other hand, one could not very well call a Hungarian an Aryan. Consequently, it was decided that a non-Aryan status is determined by means of the official definition using the religion of the grandparents. Nevertheless, even if anyone - a Hungarian, for instance - can prove that he is not a non-Aryan, it does not follow that he is an Aryan. Thus one of the fundamental rules of the excluded middle, which says that a thing either has or does not have a certain characteristic; there is no other posibility. ... Einstein His Life & Times(1947)/Philipp Frank ・・・ Nuremberg Laws ・・・  ベルリン  ベルリン―ポツダム  ベルリン中心部   シロガシラ(ヒヨドリ科) ・・・  身動き一つしていないように見えるけれど、前足の付け根のちょっと下、「ハート」のあたりだね(笑)、大きく波打っているのがわかる。   ホオグロヤモリ(ヤモリ科)  さかんに声を挙げているからカメラを向けたのに、たちまち黙ってしまう、それもよくあること。 ・・・  南の海は紫外線が強すぎてプランクトンも住めない「貧栄養」、サンゴという遮蔽物の影に、「多品種・少量」の生態系を組み立てるしかなかった、という「物語」に魅かれたのだった。  陽光が波面で乱反射して、縞模様が流れていく、「中」にいる間は、あまり気づいていないのだけれど・・・。  ノコギリダイ(フエフキダイ科)、フタスジタマガシラ(イトヨリダイ科)  ノコギリダイ(フエフキダイ科)、イットウダイ科の一種  ノコギリダイ(フエフキダイ科)  フウライチョウチョウウオ(チョウチョウウオ科)  トゲチョウチョウウオ(チョウチョウウオ科)  ミスジリュウキュウスズメダイ(スズメダイ科)、ユビエダハマサンゴ(ハマサンゴ科)  やや、「ご機嫌斜め」かもしれない(笑)、しかし、おおむね柔和な、「怪獣」。    ヤエヤマギンポ(イソギンポ科)  地上の世界には、ありえない色彩なのに?     デバスズメダイ(スズメダイ科)、スギノキミドリイシ(ミドリイシ科)  ルリスズメダイ(スズメダイ科)  その名前のつけ方で、背景の「物体」の大きさが、想像できるでしょう。  デバスズメダイ(スズメダイ科)、ユビエダハマサンゴ(ハマサンゴ科)  お顔の表情は、恐ろしげでも(笑)、・・・。  ツマジロモンガラ(モンガラカワハギ科)  「バタフライ・フィッシュ」、英語でもそう呼ぶらしい、では、どうして、「蝶々」が「バター」なのだ(笑)?   アケボノチョウチョウウオ(チョウチョウウオ科)  デバスズメダイ(スズメダイ科)、ミスジチョウチョウウオ(チョウチョウウオ科)  ミスジチョウチョウウオ(チョウチョウウオ科)  デバスズメダイ(スズメダイ科)、オジサン(ヒメジ科)、ユビエダハマサンゴ(ハマサンゴ科)  スミツキトノサマダイ(チョウチョウウオ科)  「浦島太郎」もきっとそうだったと思うが(笑)、「龍宮城」で歓待を受けると、ちょっと頭が変になった気がするよ。  タレクチベラ(ベラ科)、ブダイ科の一種  「どうして、そんな名前がついたんですか?」、ってあなたにきいても仕方ないわよね、「名付ける」って、「他人」のすることだもんね(笑)。  デバスズメダイ、ネッタイスズメダイ(スズメダイ科)、オジサン(ヒメジ科)、ユビエダハマサンゴ(ハマサンゴ科)  デバスズメダイ(スズメダイ科)、ユビエダハマサンゴ(ハマサンゴ科)  デバスズメダイ、ネッタイスズメダイ、オキナワスズメダイ(スズメダイ科)、ユビエダハマサンゴ(ハマサンゴ科)  タレクチベラ(ベラ科)、ネッタイスズメダイ(スズメダイ科)、ヤライイシモチ(テンジクダイ科)  ネッタイスズメダイ(スズメダイ科) ・・・   オオハマボウ(アオイ科)  「へっ、何が、『悲しからずや』だ!」、おじいさん(笑)、そのお話、もう何度もうかがいましたよ。   ダイサギ(サギ科)  その巨大な「目」は、どこを見ているのか、見当もつかないが、顔をこちらに向けていることがあったことが、後になってからわかる。      コシブトトンボ(トンボ科)・オス   ショウジョウトンボ(トンボ科)・メス   ショウジョウトンボ(トンボ科)・オス  ノゲシ(キク科)  セイヨウミツバチ(ミツバチ科)、タチアワユキセンダングサ(キク科)  シロガシラ(ヒヨドリ科) ・・・   キンセンイシモチ(テンジクダイ科)、オキフエダイ(フエダイ科)、ルリスズメダイ(スズメダイ科)  こんなに、いわゆる「愛想のない」(笑)表情なんだが、彼らには、やはりある種「華がある」のだろう、見つけられると、自然に、「心が躍る」のだからね。    クマノミ(スズメダイ科)、シライトイソギンチャク(ハタゴイソギンチャク科)  クマノミ、ミツボシクロスズメダイ(スズメダイ科)、シライトイソギンチャク(ハタゴイソギンチャク科)  クマノミ(スズメダイ科)、シライトイソギンチャク(ハタゴイソギンチャク科)  ツノダシ(ツノダシ科)  アオスジスズメダイ(スズメダイ科)  「三筋」ではなく「二筋」であるところが、ポイント。   フタスジリュウキュウスズメダイ(スズメダイ科)、スギノキミドリイシ(ミドリイシ科)  ミスジチョウチョウウオ(チョウチョウウオ科)  デバスズメダイ、ルリスズメダイ、オキナワスズメダイ(スズメダイ科)  子供ばかりが目立つデザインであることが「有利」であるような「理由」が、きっとあったのだろう。    クロスズメダイ(スズメダイ科)・幼魚  オキナワスズメダイ、ルリスズメダイ(スズメダイ科)  デバスズメダイ、ルリスズメダイ(スズメダイ科)、オジサン(ヒメジ科)  スズメダイ科の一種  ルリホシスズメダイ(スズメダイ科)  オキナワスズメダイ、ネッタイスズメダイ(スズメダイ科)  ミスジリュウキュウスズメダイ(スズメダイ科)  今日は、陸地でも(笑)、この「蝶の木」の周りなど、大いに賑わっているらしい。    ツマベニチョウ(シロチョウ科)、タイワンウオクサギ(シソ科)    イシガケチョウ(タテハチョウ科)、タイワンウオクサギ(シソ科)  リュウキュウミスジ(タテハチョウ科)、シロオビアゲハ(アゲハチョウ科)、タイワンウオクサギ(シソ科)  クロアゲハ(アゲハチョウ科)、タイワンウオクサギ(シソ科)  いずれも、今は失われて久しい「風物」の、名前たち。 「管巻」は「クツワムシ」、「ウマオイ」等の別名、鳴き声が「紡車を巻く音のようだ」という由来・・・「クツワムシ」はそのやかましさを、「轡(くつわ)」の鳴る音にたとえ、「ウマオイ」の方は、やはりその声が、馬子が馬を追う声を思わせる、ということらしい・・・いずれも、今は失われて久しい「風物」、ちなみに「くだを巻く」は、くどくどしい愚痴、という意味の「くだ」から「管巻」の「管」を連想、「巻く」につながった、という言葉遊び、とのこと、そして「ダイトウ」は、おそらく最初に発見されたのが、沖縄の大東島地方だった、ということなんだろう。    ダイトウクダマキモドキ(キリギリス科)  三叉路になっている農道の、そのわきの電線、どういうわけが、そこが、「社交場」になっているみたいなのだ。     リュウキュウツバメ(ツバメ科) ・・・  こうして自分の撮った写真見ているだけで、また、「あちらの世界」を訪れたくなってしまいますが、もちろん、訪・れ・る・だけであって、棲め、と言われたら(笑)困るわけです。  スミツキトノサマダイ(チョウチョウウオ科)  スミツキトノサマダイ(チョウチョウウオ科)、ルリスズメダイ、ミツボシクロスズメダイ(スズメダイ科)、ユビエダハマサンゴ(ハマサンゴ科)  オキナワスズメダイ(スズメダイ科)、インドヒメジ、オジサン(ヒメジ科)、アカオビベラ(ベラ科)、ブダイ科の一種   タレクチベラ(ベラ科)  カザリキュウセン(ベラ科)  コクテンサザナミハギ(ニザダイ科)、ベラ科の一種・幼魚  ネッタイスズメダイ、ルリスズメダイ(スズメダイ科)、ユビエダハマサンゴ(ハマサンゴ科)  ネッタイスズメダイ、デバスズメダイ(スズメダイ科)  メギス(メギス科)  カンモンハタ(ハタ科)  目の周りに黒い縁取りがあって、そのせいで、より「愛らしく」見える、「愛らしい」ことが、生き延びるのに必要だった、と解釈することになる(笑)。  やはり、こうして集まって来てく・れ・る・と、どうしても「歓迎されている」という錯覚に陥ってしまう(笑)。  シマタレクチベラ(ベラ科)、オキナワスズメダイ(スズメダイ科)  テングハギモドキ(ニザダイ科)  ネッタイスズメダイ、デバスズメダイ(スズメダイ科)   シマタレクチベラ(ベラ科)  シマタレクチベラ(ベラ科)、オキナワスズメダイ、ルリスズメダイ(スズメダイ科)  シマタレクチベラ(ベラ科)  ミツボシキュウセン(ベラ科)  デバスズメダイ、ルリスズメダイ、オキナワスズメダイ、ロクセンスズメダイ(スズメダイ科)  ツノダシ(ツノダシ科)、ミツボシキュウセン(ベラ科)  コクテンサザナミハギ(ニザダイ科)、ルリスズメダイ(スズメダイ科)  猫の「香箱座り」と同じく、「くつろぎ」の表示に見えてしまう(笑)。  ヤエヤマギンポ(イソギンポ科)   ダンダラスズメダイ(スズメダイ科)  フクギ、ガジュマル、ホウオウボク、鬱蒼と茂った「サンクチュアリー」なのに、わざわざ飛び出してきて、こんな無防備な電線上で歌わねばならないとは、なにか、強・い・動機があるに違いない。      ヒヨドリ(ヒヨドリ科) ・・・  すべての「動物」は、大気の3/4を占める窒素を固定する能力がないから、タンパク質合成の原材料アミノ酸を、「他者」の身体から簒奪するしかない、「ベジタリアン」を自任するあなたもこの原罪を逃れられない。 春先、といっても、一月だが、この、ご近所の庭先に植わっている、ヒカンザクラ(バラ科)、の花が盛りになると、花蜜食の鳥たち、シロガシラ(白頭鵠仔)、とか、ヒヨドリとか、そしてこのメジロとかで、賑わっていたものだ、すっかり出不精になっていたから、今年は、その、梅に鶯、ならぬ、桜に目白、の「花鳥図」が撮れずにいた・・・どうしたわけなんだろう?その葉陰で、ずいぶん長い間、さえずっているのは、なにか「仕事」があるに違いない、ああ、なるほど、「子育て」の季節なんだね、花蜜食の鳥たちも、雛にだけは、動物タンパクを用意するのだ、桜の木には、たしか、ある種の蛾の幼虫が、多々繁殖するはず、それを探しにやって来たのだね、そうやって「獲物」を嘴にくわえていると、当然、声が出せなくなるが、さっきまで盛んに歌っていたのだから、これは、「お父さん」なのだろう、・・・、「陸」に上がってしまった動物は、水という溶媒から切り離されてしまったから、体外受精ができなくなった、メスの体内に受精卵を保有することになったが、子供があまりに巨大になってしまうと、排出時に身体を傷つけてしまうから、未熟のままに出産しなければならない、その後の栄養補給に関して、(i)哺乳類では、メスのみが母乳という形で提供することにしたのに対して、(ii)鳥類では、かたい殻でおおわれた卵の中に、当面の栄養分をパッケージしておくという戦略を採用したので、育児に関する「男女共同参画」が実現できた、という訳なのだ、・・・、哺乳類であるにもかかわらず、人間が、何かにつけて鳥類に「あこがれる」のは、そんな理由かもしれないね。    メジロ(メジロ科)  いわゆる「一心不乱」、という態で、芝生の間から、な・に・か・をさぐり出そうとしているように見える、撮っているときは、うかつにも気付かなかった、「彼女」は、産卵場所を探していたのだ。 この蝶の食草は、スミレ科、なんだそうで、そう言えば、春先には、この芝生の間にも、そこかしこから、リュウキュウコスミレが、文字通り(笑)「菫色」の花をのぞかせていたはずだ、一カ所に密生する、という植物ではなさそうだから、こうして、ほとんど「地面を這う」ように移動しては、匂いで判断するのだろうか?、そのリュウキュウコスミレの株を見つけ出して、腹の先をつき出して、卵を産み付けている、花が咲いていない限り、人間にはどこにあるかわからないが、写真の中には、たしかに、「根生葉」というのだろうか、地面から直接飛び出したような、その、スミレの葉が、写りこんでいる、・・・、生涯を通じて(笑)、「繁殖」という、およそ、生き物にとっては、「レゾン・デートル/存在意義」の根幹とも言うべき営為を、行うことがなかった者としては、神なき者さえ、思わず「神々しい」などという形容語句を思い浮かべてしまうような光景ではある、・・・、言い訳がましいことをしておけば(笑)、それこそ「生物界」全体を、見渡してみれば、圧倒的多数の「無繁殖個体」群の中に、ごくまれに、ほとんど奇跡的とも言うべき確率で、自らの遺伝子組成を残しうる個体が存在しているに違いない、おそらく、「自然」というものは、そのくらいの、「リダンダンシー/冗長さ」を必要としているんだと思われる、・・・、マンボーは4億個の卵を産み、理屈の上では、そのうちの2個のみが生き延びれば、現在の「人口/ポピュレーション」を維持できるのだからね、・・・、ところで、ここはどこかといえば、キャンプ・シュワブの、有刺鉄線の外側に植栽されたスロープの芝生の上、こ・こ・に来るのは5年ぶりになる、相変わらず、聞こえてくる演説の言葉など、耳に入っていないような振りをして、蝶々や鳥をカメラで追っているのだから、嫌味であることこの上ない(笑)、「正しい」言葉たちによって、病んだ精神が傷つけられないための「防衛機制」なんだ、ということでご理解いただきたい、・・・、ここに芝生を植えることに決めたのは、米軍なのだろうな、もちろん、実際の作業は、沖縄の職人さんたちが受け持ったに違いないが、・・・、植民地主義者は、自分たちが入植した土地を、「祖国」と同じランドスケープに変えてしまう、有刺鉄線で囲まれた、ゆたかな芝生の庭を備えた白い壁の邸宅、が、この島の風景の一部を構成しているのは、そのためだ、だが、「芝生に囲まれた白壁の邸宅」、なんて、ほんとうに実在するんだろうか?、もちろん、「祖国」は「幻想」であって、「イデオロギー」であって、差し支えない、・・・、というところで、とりあえずオチはついたかな?   ツマグロヒョウモン(タテハチョウ科)・オス   ツマグロヒョウモン(タテハチョウ科)・メス、ご覧の通り、メス、のみが、「毒蝶」カバマダラ(マダラチョウ科)、に擬態することで、鳥など「天敵」からの食害を避けているのだ、と言われている、・・・、しかし、さまざまに疑問は尽きない、・・・、 (i)どうして、メス、のみなのか?、これに対しては、翅のデザインを変えるという進化を遂げるには、相応の「コスト」がかかったはずであり、卵を体内に保有し、次世代を作り出す、という任務を担ったメスに比して、精子の提供者でしかないオスの方は、「生産コスト」が低いため、割に合わなかった、という説明が与えられているようであり、 (ii)カバマダラは、南西諸島固有種であるのに対し、ツマグロヒョウモンは、日本本土にも生息する、「擬態」の対象が存在しない環境で、鳥に対する警告が意味をなすだろうか?、という疑問に対しては、いや、鳥は、渡りをするだろう、という、部分的な回答が与えられている、・・・、のみならず、 (iii)そもそも、カバマダラが体内に保有する毒は、食草トウワタ(ガガイモ科)に由来するものであるけれども、それを食べれば、直ちに絶命する、という程度のものではないようで、もちろん、そうなら、「今後は食べないことにしよう」という「教訓」として役立たない、だが、「不味かった」という記憶が、その個体のみにとどまるなら、それこそ「コスト」をかけてまで、デザインを変更するほどのメリットがあったのかどうか疑わしいし、鳥同士の間で、「あのデザインの蝶は、食べるとおなか壊すから、やめとけ」みたいなコミュニケーションがありうる、というを想像するのは、メルヘン的には楽しいけれど(笑)、これも、想像しにくい、さらに、 (iv)そもそも「毒」とは、何なのか、・・・、トウワタは、蝶の幼虫による食害を避けるために、アスクレピンasclepinなる、強心配糖体cardiac glycoside、を体内に保有することにしたのだが、カバマダラは、その毒物に対して耐性を獲得することで、その食草を独占することができ、また、トウワタ側は、食害の相手を一種に限る、という「メリット」も得た、・・・、云々、・・・、はもちろん、事後的、遡及的、後知恵、による「解釈」なんだろう?、・・・、生命活動に必須の化学物質と、構造が酷似しているがゆえに、その生命活動そのものを阻害しかねない、それが「毒」というものであろう?、化学反応の連鎖のどこかの段階で、誤って産生されることになってしまったに違いない、そんなエラーを起こしてしまった個体のほとんどは生き延びれなかったろう、だが、数限りないそれらのエラーのうちに、奇跡的に生き延びることを得た個体もごくわずかありえた、それが「耐性」を獲得した、という説明になるんだろう?  強心配糖体cardiac glycoside、の模式図  撮影者自身が、文字通り「翻弄」されるほど(笑)、ここは、波が強いのです。  コクテンサザナミハギ(ニザダイ科)  オキナワスズメダイ、ルリスズメダイ(スズメダイ科)、オジサン(ヒメジ科)、スギノキミドリイシ(ミドリイシ科)  オキナワスズメダイ(スズメダイ科)、オジサン(ヒメジ科)   ミナミハコフグ(ハコフグ科)  「海南小記」の柳田翁が、「宝貝」を探して干瀬を歩かれた時、どんな履物をおめしだったんだろうと、いつも気になる(笑)。  ハナビラタカラガイ(タカラガイ科)  この島で、一番「平凡」な、蝶と、花。    クロマダラソテツシジミ(シジミチョウ科)、タチアワユキセンダングサ(キク科)  こうしていつも、おかしげな表情やしぐさを見せて、われわれを楽しませてくれる・・・。    リュウキュウツバメ(ツバメ科)  スラヴォイ・シジェク風に言うならば、そのような表現は、絶対に間違っている、と同時に、必ずしなければならないことなのである、「他者」を「例外」へと追いやってしまうのではなく「共感」の対象とするためには。 「コロナ」直前の2019年の春、安和の桟橋で土砂積み込みダンプを邪魔する仕事に、週一度くらい参加していたのを、例のごとく消耗、「現場」から「逃亡」、はや5年が過ぎてしまった、死・ぬ・前・に・一度は「復帰」しておかねばならんだろう、と負担に感じていたが、ようやく今月の第一土曜日の辺野古ゲート前集会に参加・・・またしても逃げ出した、という負い目もあり、もともと「愛薄き」子供は卑屈にできているから、懐かしい顔もちらほら見えるのに、決してこちらからは声は掛けない、他人様が自分のことを記憶にとどめてくれている、良い印象を持っていてくれている、などということが、絶対にありえない、と思い込んだことにして、気づいてもらえなかった、とか、無視された、とか、ありうべきダメージを、あらかじめ防御しておくという身振りが習い性となっているのだね・・・意外にもそれらは杞憂に終わり、何人かの人たちが、懐かしそうに、しかも長らくの不在をとがめだてすることもなく、声をかけてくださった。どうしても、この日、そ・の・場・にいなければならない、と感じたのは、先月末、安和で、ダンプの事故で、抗議行動中の一人が重傷を負い、警備員さんが一人、亡くなったことを、そういったニュースに触れることを避けていたにもかかわらず、知ってしまったからだ。過密スケジュール、劣悪な労務管理、等々の「原因」はその通りだろう、だが、ダンプの運転手さんたちをいらだたせ、その心をすさんだ状態に持ち込むこと自体を「目的」とする「運動」に、自分も関与していたことがある以上、私もまた「有罪」だと感じた・・・高江でも辺野古でも、機動隊が登場する前にゲート前を固める、という任務についておられる警備員の人たちをたくさん見てきた。どんな仕事にも良しあしがあろうが、「お前らは『権力』の『手先』だ!」みたいな悪罵を投げつけられることもあっただろうから、決して愉快な仕事とは言えなかっただろう、でも彼らは決して激昂することなく、いつも寡黙だった・・・喪に服する、とは、死者に対する、無条件、無前提の「共感/エンパシー」であるはずで、「敵」であるか「味方」であるか、「手先」であるか、問うものではない、血なまぐさい戦闘ののちに「敵」を殺害した戦士が、いかに厳しい「タブー/禁忌」に服するものであるかが、フロイト「トーテムとタブー」には活写されているではないか、他者の死はそれほどまでに必ず、当事者の心に傷を残す。軍事的「合理性」は、「敵」の殺害に伴う「味方」の心的負担を軽減すればよかろうと考え、殺害することもあればされることもある、という戦場の「互酬性」は、前世紀初頭、爆弾と航空機の登場によって決定的に失われ、今やエアコンの効いた執務室の液晶画面の前、ボタン操作でドローンからミサイルを発射、「標的」を殺害できるという「戦闘」が、もちろん一方当事者の側だけであるが、可能になってしまった。それでも、そんな任務に就いていた空軍兵士の少なからぬ部分が、「PTSD/トラウマ後ストレス疾患」を訴えて除隊していると言われるから、彼らはある意味、「発狂」するという「自傷行為」によって、「タブー/禁忌」を実践したのだ、と思う。ならば、論理は飛躍しているかもしれないが、私もまたせめて「発狂」しよう、と感じたのだろう。「運動」の論理としてはもとより、自分も「有罪」だ、などという「ナイーブ」さが出てこないのは当然で、だから私はいつも通り、演壇に立つ人の言葉なんか、何も聞いてないふりをして、蝶々や鳥の写真を撮ってごまかしたりしているのだ。それでも、それこそ死・ぬ・前・に・、二言三言でも、忘れがたい何人かの人と言葉を交わすことができたことで、ある種、肩の荷を下ろすことができた気がしている、やんばるN村の「畑人/はるさー」K君、四半世紀ばかりの不義理をしているのだが、5年前に安和でお会いした時も、ちゃんとこちらの名前を憶えていてくれて、声をかけてくださった、そしてこの日も。・・・ほかならぬ自分が「加害者」であることを知っているからこそ、「被害者」を亡き者にすべく攻撃を加える、その際の心的負担を軽減すべく、「被害者」を「人間以下の存在」、「テロリスト」と名指すことで正当化する、「世界」のいたるところで、そのような事態が生じているのだが、あるいは、ここ、沖縄も、同じではないのか?と、唐突に感じた、もちろん、ここ、では何万人もの人たちが殺されたりはしていない、そんな「比較」、「比喩表現」は不当ではないか?スラヴォイ・シジェク風に言うならば、そのような表現は、絶対に間違っている、と同時に、必ず、しなければならないことなのである、「他者」を、「例外」へと追いやってしまうのではなく、「共感」の対象とするためには・・・。 写真:国道をまたぐ軍事用電線のヒヨドリ、フェンス際の芝生、ツマグロヒョウモン、テント前のパパイヤ、色あせてはいるがまだ健在「ヤンバルクイナ・イン・ティアーズ」、実弾演習で焼かれた恩納岳を泣いている、帰路、読谷村で一風呂、愛らしいミナミハコフグの子供、柳田国男「海南小記」でおなじみ宝貝など。 ・・・  こんな、小さな小さな生き物が、健・気・に・生きている、などと言いたくなりますが、もちろん、それは大きなお世話、「パターナリズム」、というものです(笑)。  「子供」、の、時間(笑)。  どこでそんな「比喩」を思いついたんだろう?、「貴婦人」だなんて、そんな人、お目にかかったことないのに(笑)。  イソギンポ科の一種  トゲチョウチョウウオ(チョウチョウウオ科)・幼魚  アケボノチョウチョウウオ(チョウチョウウオ科)・幼魚  スズメダイ科の一種  テンクロスジギンポ(イソギンポ科)、ブダイ科の一種、など  アケボノチョウチョウウオ(チョウチョウウオ科)・幼魚、ネッタイスズメダイ、ルリスズメダイ(スズメダイ科)  アケボノチョウチョウウオ(チョウチョウウオ科)・幼魚  トゲチョウチョウウオ(チョウチョウウオ科)・幼魚  トゲチョウチョウウオ(チョウチョウウオ科)・幼魚、コクテンサザナミハギ(ニザダイ科)   ヒレナガハギ(ニザダイ科)・幼魚  アケボノチョウチョウウオ(チョウチョウウオ科)・幼魚  フウライチョウチョウウオ(チョウチョウウオ科)・幼魚   アケボノチョウチョウウオ、フウライチョウチョウウオ(チョウチョウウオ科)、いずれも幼魚  トゲチョウチョウウオ(チョウチョウウオ科)・幼魚、ルリスズメダイ(スズメダイ科)  ヒレナガハギ(ニザダイ科)・幼魚、カザリキュウセン(ベラ科)  クラカオスズメダイ(スズメダイ科)  決して「一目散」、ではない、こちらの出方を、ちゃんと、うかがっている(笑)。  オオイワガニ(イワガニ科)  ここは海岸、だから、背後は、古代のサンゴが作った石灰岩。   マダラバッタ(バッタ科) ・・・  「水を得た魚」、と申しますが、「反復強迫」の患者も、まあ、そんなところです(笑)。  ヤライイシモチ(テンジクダイ科)  ミツボシキュウセン(ベラ科)  テンクロスジギンポ(イソギンポ科)  ツノダシ(ツノダシ科)   ダンダラスズメダイ(スズメダイ科)  インドヒメジ(ヒメジ科)  ホウライヒメジ(ヒメジ科)、ミツボシキュウセン(ベラ科) ・・・  旧暦六月六日の月を眺む(笑)。 相変わらず意味もなく(笑)、月の写真を撮るために、屋上に三脚をしつらえてしゃがみこんでいると、ほんのすぐそばの、これ、もう誰も使っていないテレビアンテナだが、の上に、「夫婦者」らしいのが、やってきて、とまった、「人間」の存在に気付いていないようなので、こちらも、身を固くして、気配を殺す、幸い、カメラは三脚に乗っているわけだから、少し方向を変えれば、とらえることができる、最初、一羽が左端の先端で、もう一羽が右側のてっぺん、という配置、どちらも鳴かない、いまよく見ると、右側にいるのは、くちばしに、なにか、雛の餌とおぼしきものをくわえている、口にものをくわえているから、鳴けないんだ、とすれば、こっちがオスなのか?、いずれにせよ、そういうことならば、巣では子供たちが待っているわけだし、餌探しの遠出の帰り道に、ちょいと一休み、ということだったんだろう、「無繁殖個体」の一人としても(笑)、心温まる光景であったので・・・。  背後は西の空、まもなく沈む夕陽、彼、歌っていたからオスなんだろう?、の眼差しの先には、旧暦六月八日の月、南中を少し過ぎたあたり。   シロガシラ(ヒヨドリ科) ・・・  「のっそり」、どことなく「猫」的な(笑)、身のこなしに、親しみを覚える。      コクテンフグ(フグ科)   ニセカンランハギ(ニザダイ科)  いかついお顔つきなのですが、近ごろでは、お会いできると、うれしくなり、お会いできないと、淋しい気がいたします(笑)。  ゴマモンガラ(モンガラカワハギ科)  キヘリモンガラ(モンガラカワハギ科)  こんなに日差しの強い日には、身体が、透き通って見える、いや、ほんとうに透き通ったら見えないのだが(笑)、気がするから、不思議だ。  「ゆーらり、ゆーらりと」、こちらの遊泳能力など、はなから見下しているような落ち着きに、心地よい敗北感を禁じ得ない(笑)。  ヒブダイ(ブダイ科)、ハマフエフキ(フエフキダイ科)  ハマフエフキ(フエフキダイ科)   ヒブダイ(ブダイ科)  ヒブダイ(ブダイ科)、ハマフエフキ(フエフキダイ科)  ヒブダイ(ブダイ科)、ハマフエフキ(フエフキダイ科)、ニセカンランハギ(ニザダイ科)  ハマフエフキ(フエフキダイ科)、ニセカンランハギ(ニザダイ科)   ハマフエフキ(フエフキダイ科)  広いサトウキビ畑沿いの農道わきの電柱は、ずいぶん間隔が長いようだから、距離を読み間違えた、これでは小さすぎるし、声も聞こえない(笑)、だが、せっかく撮ったのだから残しておく。  セッカ(ウグイス科)   旧暦六月四日の月、月の入三時間前  旧暦六月四日の月、月の入二時間前    旧暦六月五日の月、月の入三時間前      旧暦六月六日の月、月の入四時間前   旧暦六月七日の月、南中二時間後  旧暦六月七日の月、月の入二時間前  旧暦六月八日の月、南中   旧暦六月八日の月、南中一時間後   旧暦六月九日の月、南中一時間後  旧暦六月九日の月、月の入二時間前  旧暦六月十日の月、月の出三時間後   旧暦六月十日の月、南中   旧暦六月十一日の月、南中  旧暦六月十一日の月、月の入一時間前  旧暦六月十二日の月、月の出三時間後  旧暦六月十二日の月、南中一時間前  旧暦六月十二日の月、月の入三時間前  頭の白くない「白頭鵠仔」、とともに鑑賞した(笑)、旧暦六月十三夜の月。  旧暦六月十三日の月、月の出二時間後    旧暦六月十三日の月、月の出三時間後  旧暦六月十三日の月、南中  旧暦六月十三日の月、月の入一時間前  「待宵」の一生、聞き覚えがある、と思ったら、そうだ、「無法松の一生」だ!     旧暦六月十四日の月「待宵」、月の出二時間後  旧暦六月十四日の月「待宵」、南中一時間後  旧暦六月十四日の月「待宵」、月の入二時間前  旧暦六月十四日の月「待宵」、月の入一時間前  ホール・ボウルズも、坂本龍一も、見ることのなかった、「満月」。 ポール・ボウルズ「シェルタリング・スカイ」の中に、語り手、ポート、の独白として、あなたは、満月が昇るところを、あと何回くらい見ることができるだろうか?、と問う場面があって、それは、いや、せいぜい20回くらいのものだろう、それなのに、そういう単純な繰り返しの事象については、人はいとも易々と、「永遠」という観念をもってしまいがちだ、といった文脈だったと思う、ベルトルッチがこの作品を映画化した際、観ていないからまた聞きなのだけれど、この部分を、原作者のボウルズ自身が、朗読する、という趣向になったらしい、この映画で、音楽を担当した坂本龍一が、ずっと後、おそらく、自分がすでに癌に冒されていて、残り時間がそうないことを感じていたのだろう、最晩年に発表したアルバムの中に、この朗読部分をコラージュしたらしい、これも、聴いたわけではないからまた聞きなのだけど、・・・、そして、彼自身の言葉として、「ぼくは、あと何回、満月を見ることができるだろう」、細かいことを言えば、「昇るところ」ではないわけだが、を残しているのだ。その話を聞いて以来、私もまた、僭越ながら、すでに「最晩年」にあるかもしれないので、ある意味、身につまされもし、以前にもまして、「満月が昇るところ」に、偏執的にこだわり始めた、というわけなのだ。首里城に連なる小高い丘のてっぺんの樹木の間から顔を出してくれるまで、半時間ばかりも、三脚の上にカメラを準備して、待つ、という、閑人らしいことをした成果が、これである。太陽が沈んで、いわゆる「トワイライト」、空の色が、急速に変化する頃合いが、ちょうど、とらえられることになった。先月、旧暦五月の満月は、ちょうど、夏至の直後だったから、まだ陽が落ちず、空が青々と明るいのを背景に、昇るところを見ることができたのだが、なるほど、そんなことは、年に一度しか起こらない、稀有な出来事だったのだな。 空白は、決して、沈黙ではありません、空白は残響(レゾナンス)であり、それは、響き続けているのです・・・16歳の「突入部隊」の少年だった頃と同じく、彼、坂本龍一は、「『死んでもいい』と思って」、沖縄にやって来たかも知れなかったのだね。 「サハラでお茶を」、・・・、坂本龍一氏の訃報にも触れてあったし、ポール・ボウルズ「シェルタリング・スカイ」を、読み返してみる 「死はいつもやってくる途上にある。だがそれがいつ訪れるかわからぬという事実が、どうやら生から有限性の感じをとり除いているらしい」、ナツメヤシの実「デイツ」の味、など・・・「シェルタリング・スカイ」、続編 きっちり半分に切り分けられたピザ(笑)、みたいな「上弦」の月。イスラム暦では、「巡礼月」だから、マルコムXを思い出した・・・「君」の見れなかった満月、聴いたことのないヒット曲、坂本龍一、ポール・ボウルズ。  旧暦六月十五日の月、月の出一時間後  旧暦六月十五日の月、南中二時間後  満月が、「沈む」ところを見る回数は、もっと少ないかも(笑)?  旧暦六月十五日の月、月の入二時間半前  旧暦六月十五日の月、月の入二時間前  「躄る/いざる」、「い」は「座る」、「さる」は「移動する」、立たないで、膝頭をつけたままで移動する・・・「十五夜」よりも昇るの時刻が遅いので、待ち遠しい気持ちを、そう喩えたらしい。  旧暦六月十六日の月「十六夜(いざよい)」、月の出一時間後  曲がり角のところで彼らはもう一度振り向いてお辞儀をする、私たちは、ちぎれるほど手を振る・・・そんな「惜別」の経験、実際には持ったことがないはずなのに、わ・か・る・気がするのは、どういうことなんだろう?     旧暦六月十六日の月「十六夜(いざよい)」、月の入一時間前「有明」  旧暦六月十七日の月「立待」、月の出一時間後  旧暦六月十七日の月「立待」、南中    旧暦六月十七日の月「立待」、月の入二時間前  細長くてにょろにょろした、つまり、「不気味な」、生き物も、こうして、お顔を正面から拝見すると、なんだ、愛らしいじゃないか(笑)!   テンクロスジギンポ(イソギンポ科)  白い大きな斑点に目を奪われて、どっちが頭だか尻尾だか、わからなくなる、あ、それが、「目的」だったんだ(笑)。  ミツボシクロスズメダイ(スズメダイ科)  ほんとうに、そういうお名前なのかどうか、定かではないのですが(笑)、・・・。  アオスジスズメダイ(スズメダイ科)   レモンスズメダイ(スズメダイ科) スズメダイ科、というグループには、膨大な数の種が含まれているようで、それも網羅している図鑑、などというものは、とてもありえなさそう、うちには、みな古本屋でかき集めた、3冊の「海洋生物図鑑」があるのだが、それらに掲載されたものの間に、「重なり合い」はもちろん存在するが、しかし、大部分という訳でもない、非常に似た者同士で別種であるものも多々あるから、ここに掲げた名称も、はなはだ心もとないものだ、「第一印象」が、ちょっと違う(笑)、という程度のもの、後者、にはえらの上部に、小さな黒斑点、とのことで、言われてみれば、あるようにも見え、ないようにも見え(笑)・・・。こうして、正面向いて、こちらを、じっと窺ってくれている様子、もちろん、警戒して、怪しいやつ、と見ているに違いないのだが、こちらの存在を、少なくとも、認めてくれているらしい、というところが、「病んだ」精神には、「治療行為」ともなるのだ(笑)。  ときどき立ち止まって振り返り、ポーズさえとってくれそうな感じだ(笑)。   マトフエフキ(フエフキダイ科)  「子供」が「大人」の、相似形であることは、海の中の世界では、むしろ例外的なのだが。  オキフエダイ(フエダイ科)、ミスジリュウキュウスズメダイ(スズメダイ科)、スズメダイ科の一種  オキフエダイ(フエダイ科)、ミスジリュウキュウスズメダイ(スズメダイ科)、アカオビベラ(ベラ科)  オキフエダイ(フエダイ科)  ふわふわと、浮ぶように、いや、ほんとうに浮かんでるんじゃないか(笑)?  スギノキミドリイシ(ミドリイシ科)、キンセンイシモチ(テンジクダイ科)、デバスズメダイ(スズメダイ科)、テングカワハギ(カワハギ科)、クロスズメダイ(スズメダイ科)  今年は、まだ、長らくにわたって、全然「台風」が発生していないそうで、海水の透明度が、低いのも、あるいはそのせいかもしれない。   ヤシャベラ(ベラ科)  オキナメジナ(メジナ科)  ヒレナガハギ(ニザダイ科) ・・・  「十三夜」の月の出を見る、頭・の・白・く・な・い・、「白頭鵠仔」。 かつて、台湾に入植した日本人植民者たちは、「内地」では見かけない、この愛らしい小鳥を、台湾語「白頭鵠仔」の音訳で「ペタコ」と呼んで愛でたらしく、そのタイトルをもった童謡も作られ、そこには、「ペタコ、おっかさんに、白い帽子もろた」、とある、そう、この鳥の子供は、ま・だ・、頭が白くないのだ、よく比喩的に用いられる、「嘴の黄色いやつ」、とともに、そのしぐさまで、いかにも、「子供っぽく」見えてくる、つい最近までは、家族総出で、「飛行練習」にいそしんでいる姿が見かけられたものだが、そろそろ、「単独行動」の許可が出たのであろうか?、ほら、「十三夜」の月の出を観に屋上に上がってきた閑人の、ほんのすぐそばにとまって、なにか、「得意そう」にも見える(笑)。この、夕刻「トワイライト」の頃合いは、ねぐらに帰るまでのひと時、「くつろぎの時間」であるらしく、しばしば、このような光景に遭遇する。    シロガシラ(ヒヨドリ科)・幼鳥 ・・・  昨日と一昨日の区別どころか、今年と去年の違いも分からないくらいなのに(笑)・・・。  デバスズメダイ(スズメダイ科)  デバスズメダイ、ミスジリュウキュウスズメダイ(スズメダイ科)  ネッタイスズメダイ(スズメダイ科)  こうして正面から眺めると、いやが上にも、その「平べった」さがわかる、というものだ。  なるほど、このように複雑に入り組んだ環境では、たしかに、「縦長」デザインの方が、方向転換のしやすさ、一つをとっても、合理性があることが、理解されるわけです。   ミナミハタタテダイ(チョウチョウウオ科)  ミツボシキュウセン(ベラ科)  カザリキュウセン(ベラ科)  イソギンポ科の一種  タレクチベラ(ベラ科)  カンモンハタ(ハタ科)  ミスジチョウチョウウオ(チョウチョウウオ科)  ダンダラトラギス(トラギス科)  ニセネッタイスズメダイ(スズメダイ科)   アミチョウチョウウオ(チョウチョウウオ科) ・・・  多細胞生物は、単細胞生物の「群れ」なのだ、という、奇想天外な仮説も、うなずける気がしてしまう。  こんなに小さくても、色が色だけに(笑)、遠くからでも見つけられる。  「子供」は、黄色と黒の警戒色なのだ、少し、その名残が、見えなくもないけどね。  何度出会っても、やはり、飽きもせず、眺め入ってしまう光景(笑)。  スズメダイ科の一種  スミツキトノサマダイ(チョウチョウウオ科)  ミスジリュウキュウスズメダイ(スズメダイ科)、アケボノチョウチョウウオ(チョウチョウウオ科)  ダンダラスズメダイ(スズメダイ科)  ミツボシキュウセン(ベラ科)  もう、こうして、「四半世紀」ばかりも(笑)、同じことをしているのに、いまだに、新たな発見、などというものも、あるのでございます。   キツネベラ(ベラ科)  デバスズメダイ(スズメダイ科)  うわっ、派手なデザインだ!と感じた、ということは、こんな海の中にしかありえない色彩を、私たちが、「太古」の「遺伝子的記憶」として(笑)、すでに知・っ・て・い・た・、ってことなんじゃないのか?    カザリキュウセン(ベラ科)  アケボノチョウチョウウオ(チョウチョウウオ科)、ミスジリュウキュウスズメダイ(スズメダイ科)  身体サイズに比して、「目」が、不釣り合いに大きい、というのが、「子供」のしるし、それを、「可愛い」と感じるのは、そうでなければ、種として、生き延びてこれなかったはずだ、という説明になる。     フタスジリュウキュウスズメダイ(スズメダイ科)  ダンダラトラギス(トラギス科)  フウライチョウチョウウオ(チョウチョウウオ科)  向こうも、流れに漂うようにしているのだが、それは、こちら「観測者」も同じで、だから、これは、その「相対運動」を記録していることになる(笑)。  テンクロスジギンポ(イソギンポ科)、ネッタイスズメダイ、ルリスズメダイ(スズメダイ科)  テンクロスジギンポ(イソギンポ科)  スミツキトノサマダイ(チョウチョウウオ科)  テンクロスジギンポ(イソギンポ科)、ネッタイスズメダイ、ルリスズメダイ(スズメダイ科)   The Name of the Rose(1980)/Umberto Eco/The Name of the Rose(1986)/Jean-Jacques Annaud The Name of the Rose/Umberto Eco(pdf)* The Name of the Rose/Umberto Eco(pdf) 「パッション」は「受難」である、談義は続き、アッシジの聖フランチェスコの見た夢、「宣教師団」研究、聖書の「典故」研究と、そのタイトルを有するゴダール映画についてのオチのない話、エンツェンスベルガー、津村喬、「政・治・映画を作るのではない、映画を政・治・的・に・撮るべきなのだ」 8:7 The first angel sounded, and there followed hail and fire mingled with blood, ... 8:8 And the second angel sounded, and as it were a great mountain burning with fire was cast into the sea: ... 8:10 And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, ... 8:12 And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars; ... 9:1 At the sounding of the fifth angel a star falleth from heaven, to ... 9:13 And the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar ... 10:7 But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets. Revelation 8:7第一の御使ラッパを吹きしに、血の混りたる雹と火とありて、・・・ 8:8第二の御使ラッパを吹きしに、火にて燃ゆる大なる山の如きもの海に投げ入れられ、・・・ 8:10第三の御使ラッパを吹きしに、燈火のごとく燃ゆる大なる星、天より隕ちきたり、・・・ 8:12第四の御使ラッパを吹きしに、日の三分の一と月の三分の一と星の三分の一と撃たれて、・・・ 9:1第五の御使ラッパを吹きしに、われ一つの星の天より地に隕ちたるを見たり。・・・ 9:13第六の御使ラッパを吹きしに、神の前なる金の香壇の四つの角より聲ありて、・・・ 10:7第七の御使の吹かんとするラッパの聲の出づる時に至りて、神の僕なる預言者たちに示し給ひし如く、・・・ ヨハネの默示録 ベネディクト会Benedictine Order/Ordo Sancti Benedicti:529年、ヌルシアのベネディクトゥスBenedict of Nursiaが、モンテ・カッシーノ修道院Abbey of Monte Cassinoを創建。 ドルチーノ派Dulcinians:14世紀イタリアの異端、ジェラルド・セガレルリGerard SegarelliがパルマParmaに創設の「使徒兄弟団Apostolic Brethren」に由来するが、後に、ノヴァーラのフラ・ドルチーノFra Dolcino of Novaraが指導者となり、ローマ教会との間の武装衝突に至る、フランシスコ派Franciscan的清貧主義に根差すが、ヨアキム主義Joachimites、フィオーレのヨアキムJoachim of Fioreが唱えた、12世紀カトリック教会内の終末論思想、の影響もうけていると言われる  イタリア 1898年、アウグスブルクAugsburg生まれ、プロテスタントの母、カトリックの父 1917年、ミュンヘン大学医学部入学、ロシア革命、アウグスブルク衛戍病院に衛生兵として勤務 1918年、ベルリンなど、大ストライキ、キール軍港反乱、バイエルン・レーテ成立、ドイツ共和国誕生(ワイマール共和国)、スパルタクス団一月蜂起 1919年、独立社会民主党加入、アウグスブルク・レーテに参加、「バール」、「夜打つ太鼓」、「夜打つ太鼓」の主人公は「モロッコ戦線から帰還した兵士」 1923年、ナチ、ミュンヘン暴動 1924年、ミュンヘンを去り、ベルリンへ 1926年、カール・コルシュの下で、マルクス主義を学ぶ 1927年、「家庭用説教集」、クルト・ヴァイルとの協力はじまる 1928年、「三文オペラ」 1929~1930年、ハンス・アイスラーによれば、この時期ブレヒトは、集中的に墨子を研究 1930年、ワイマール共和国の崩壊 1931年、バプスト監督による「三文オペラ」映画化、「三文訴訟」、メッキーをブルジョワに変えたシナリオ変更をめぐって 1932年、「三文小説」、「三文訴訟」で主張した形の変更 1933年、国会放火事件、共産主義者への弾圧、プラハへ脱出、チューリッヒ、パリを経てデンマーク、スヴェンボルグ近くのThurøという島に住む、以降6年にわたって、スヴェンボルクに住む 1936~1938年、モスクワ裁判、第一回:「合同本部陰謀事件」(1936)、第二回:「並行本部陰謀事件」(1937)、第三回:「右翼トロツキスト陰謀事件」(1938) 1938~1939年、「ガリレイの生涯」 1939年、「肝っ玉おっかあとその子供たち」 1939年、第二次世界大戦開戦の予兆の中で、ストックホルムに移住、そこに一年間居住、・・・、ナチの軍隊が、ノルウェイおよびデンマークに侵入するとともに、フィンランドのヘルシンキに移る、そこで、アメリカ合衆国へのヴィザ発布を待ちつつ、1941年3月まで居住 1941アメリカへの亡命 1947年、10月31日、非米委員会審問 1947年、11月01日、パリ経由スイスへ脱出 1949年、一年間、チューリッヒ滞在の後、東ベルリンに移住、劇団「ベルリナー・アンサンブルBerliner Ensemble」結成、 1953年、「ベルリン暴動/East German uprising of 1953」、当初、「社会主義の達成したものを防衛せよ」と、弾圧を執行した「社会主義統一党Sozialistische Einheitspartei Deutschlands/Socialist Unity Party of Germany(SED)」ウルブリヒト第一書記Walter Ulbrichtへの手紙の中で、書いたが、数か月後には、「解決/Die Lösung/The Solution」という詩を書いた 1956年、死去 ・・・ Die Lösung Nach dem Aufstand des 17. Juni Ließ der Sekretär des Schriftstellerverbands In der Stalinallee Flugblätter verteilen Auf denen zu lesen war, daß das Volk Das Vertrauen der Regierung verscherzt habe Und es nur durch verdoppelte Arbeit zurückerobern könne. Wäre es da Nicht doch einfacher, die Regierung Löste das Volk auf und Wählte ein anderes? The Solution After the uprising of the 17th of June The Secretary of the Writers Union Had leaflets distributed in the Stalinallee Stating that the people Had forfeited the confidence of the government And could win it back only By increased work quotas. Would it not be easier In that case for the government To dissolve the people And elect another? 解決 6月17日の蜂起のあと 「作家同盟」の書記長は スターリン大通りにパンフレットをばらまいた 人民は政府に対する信頼を打ち固めた というのだ でもそれによって得られたのは、 ますます大きくなった「ノルマ」だけ ならば、この場合 政府にとってより簡単なのは 人民を解散して 別のを選出することではなかったか? ・・・ スターリン大通り/Stalinallee、カール・マルクス大通り/Karl-Marx-Allee:「スターリン大通りStalinallee」での、土木建築労働者のデモが、1953年の労働者蜂起の発端となった、・・・、以降毎年、東ドイツの「メーデー」軍事パレードの場所となり、1961年、「脱スターリン化De-Stalinization」の中で、「カール・マルクス大通りKarl-Marx-Allee」に改名 ベルリナー・アンサンブルBerliner Ensemble:当初、シューマン街Schumannstraßeの「ドイツ劇場Deutsches Theater」を拠点としたが、1954年には、ミッテ区、ベルトルト・ブレヒト広場Bertolt-Brecht-Platzの、「シフボイエルダム劇場Theater am Schiffbauerdamm」に移った ・・・ 2015/05/18君が見ているのは、天と地には何の区別もないという事実だ。 2017/09/22チェシー・キャット、じゃ、あるまいし。 2018/08/05友情のために大地を、耕そうとした私たちだが、自らは友情的にはなり得なかった・・・。 2018/12/29「We Are the People」から、「怒りの葡萄」、そしてジョン・フォード「あんたが代表しているもの、そして、あんたが今夜ここで言ったこと、言おうとしている事柄が、嫌いだ」 2019/01/27「修正第五条」の、リリアン・ヘルマン 2019/03/21ブレヒトの「島」は何処?、「イースターの日曜日」は何時? 2019/10/15ブレヒト「三文オペラ」、ワトソン博士 2020/05/19木々についておしゃべりをすることさえ犯罪なのだ、それは、不正に対するある種の沈黙だから!・・・ハンナ・アレントとベルトルト・ブレヒト、まだ先は続くと思うが 2022/04/15「仏教暦」の「新年」の話題から、星と月に関する冗長な話、そして、月の「クレーター」談義から、ブレヒト「ガリレオの生涯」を読み直すことに Bertolt Brecht(1898-1956) ・・・ Drums in the Night(1922) Baal(1923) In the Jungle of the Cities(1923) The Life of Edward II of England(1924) The Elephant Calf(1925) Man Equals Man(1926) Downfall of the Egotist Johann Fatzer(1926-1930) 三文オペラThe Threepenny Opera(1928) Happy End(1929) Lindbergh's Flight/The Flight Across the Ocean(1929) He Who Says Yes(1929) Rise and Fall of the City of Mahagonny(1930) He Who Says No(1930) The Measures Taken(1930) Saint Joan of the Stockyards(1929-1931) The Mother(1932) The Seven Deadly Sins(1933) The Roundheads and the Peakheads(1936) The Exception and the Rule(1936) Fear and Misery of the Third Reich(1938) Señora Carrara's Rifles(1937) The Trial of Lucullus(1939) The Resistible Rise of Arturo Ui(1941) 肝っ玉おっ母とその子どもたちMother Courage and Her Children(1941) Mr. Puntila and His Man Matti(1941) ガリレオの生涯Life of Galileo(1943) The Good Person of Sezuan(1943) Hangmen Also Die!/Fritz Lang/Hanns Eisler(1943) Schweik in the Second World War(1944) The Visions of Simone Machard(1944) The Caucasian Chalk Circle(1944) The Days of the Commune(1949) The Tutor(1950) ・・・  ・・・ 生没年/一覧表  七十歳を過ぎ、ぼくに「戦争」の話をしてくれた人たちは、みんなこの世を去った。どうしてあのとき、彼らの話を聴いておかなかったのだろう。そこには、学ぶべきことがたくさんあったのに。おそらく、彼らもそう思っただろう。彼らの父母や祖父母たちに対して、話を聴きたいと思ったときには、聴くべき誰かはもういないのだ。 「ぼくらの戦争なんだぜ」高橋源一郎(朝日新書) ・・・ 「散華」太宰治(青空文庫) 「十二月八日」太宰治(青空文庫) ・・・ 「惜別」/「『惜別』の意図」太宰治(青空文庫) 「『吶喊』原序」魯迅/井上紅梅訳 「村芝居」魯迅/井上紅梅訳  ・・・ 「フランス領インドシナ」の探索、マルグリット・デュラス「愛人(ラ・マン)」と、林芙美子「浮雲」 「とてもとても想像の及ばぬこと」については、「とてもとても想像の及ばぬこと」とのみ、表記するという作法、について・・・古山高麗雄を、読み直す 現下の「戦争」に、かこつけて、そんなことをするのは不謹慎でもありうるのだが、ウクライナ―ロシアの二つの文化間を「往還」した、と言われる作家、ニコライ・ゴーゴリを読んでみる、そしてもう一人、ウクライナ生まれの「ユダヤ人」、レフ・トロツキー 四か国語の「福音書」、「ドレフュス事件」への言及、それから、話は前後するが、フリーダ・カーロ、アンドレ・ブルトン、・・・、トロツキー「わが生涯」を読む、続編 110年前の、「彼岸過ぎ」、まで、「小川町停留所」探訪、マクシム・ゴーリキー、そして「いつも、一番大事だと感じていたものに限って、先に失われてしまう」、という感慨について。 マキシム・ゴーリキー「イゼルギリ婆さん」とともに、中央ヨーロッパ、「多言語地帯」を行く 「ウクライナ・ナショナリスト」から「汎スラブ主義」への「変節」、「転向」という「入れ知恵」、「先入観」のもとに、・・・、ゴーゴリ「隊長ブーリバ」を読む、続編 旧「レーニン主義者」、としては、旧・レニングラード、と呼ばせてもらおう・・・ハミド・ダバシ氏のすすめに従い、ドストエフスキー研究を始める、フロイト「ドストエフスキーと父親殺し」とともに  デバスズメダイ(スズメダイ科)、スギノキミドリイシ(ミドリイシ科)  アケボノチョウチョウウオ(チョウチョウウオ科)  ネッタイスズメダイ(スズメダイ科) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2024.07.27 08:38:15

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

|