|

|

|

カテゴリ:神社仏閣・御朱印

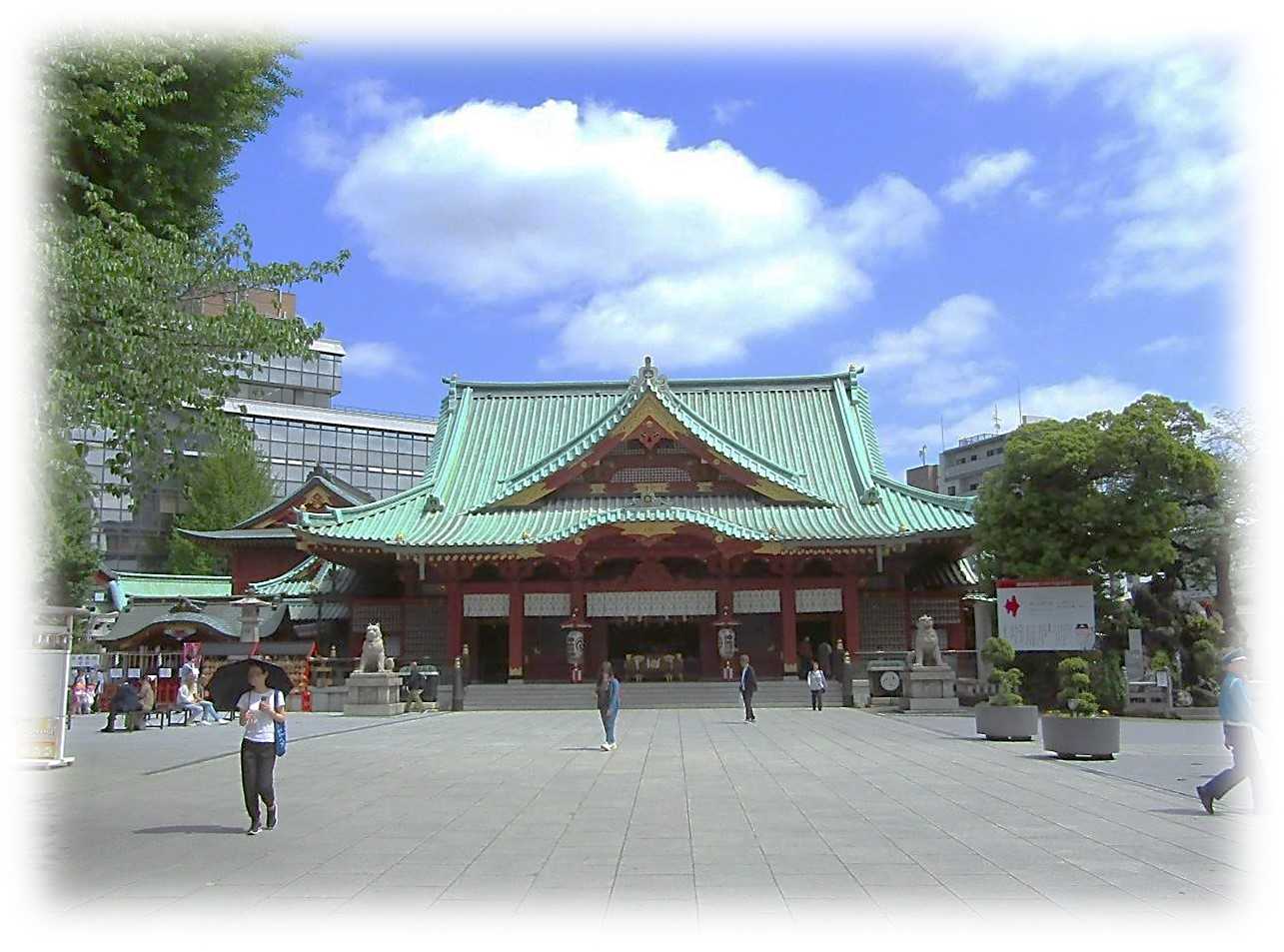

神田神社

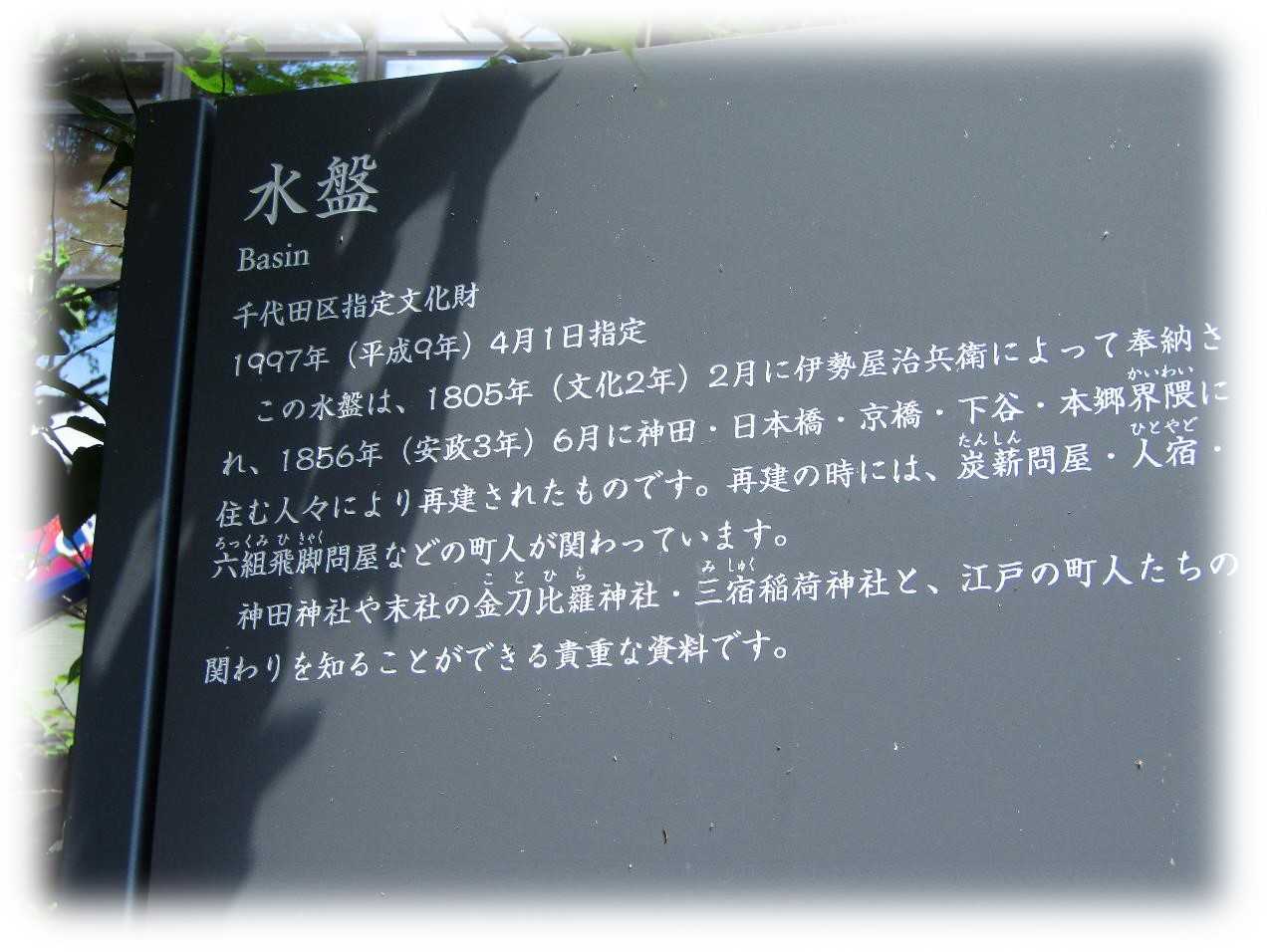

神田明神として知られ、東京の中心、神田、日本橋、秋葉原、大手丸の内、旧神田市場、豊洲魚市場、108町会の氏神様です  写真は神田神社鳥居から随神門の眺め  鳥居扁額は「神田神社」  随神門 昭和51年に建造された総檜造りで鮮やかな漆塗りの門で、左右の間に随神が安置されています  随神門左の由緒と手水舎  随神門左の由緒 祭神 一の宮 大己貴命、二の宮 少彦名命、二の宮 平将門命 正式名称は神田神社で東京都心108町会の総氏神で、神田・日本橋・秋葉原・大手町丸の内、東京の食を支える市場発祥の地の氏神様として、青果市場・魚市場の人々から崇敬されている 御神徳は縁結び、家内安全、商売繁盛、社運隆昌、除災厄除、病気平癒 当社は天平2年(730)、出雲氏族の真神田臣により武蔵国豊島郡芝崎村(現在の千代田区大手町・将門塚周辺)に創建された、江戸東京の中で最も歴史のある神社の一つ 慶長5年(1600)、関ヶ原の戦いが起こると、徳川家康が合戦に臨む際、当社で戦勝のご祈祷を行ない、9月15日、神田祭の日に勝利し天下統一を果たした これ以降、徳川将軍家より縁起の良い祭礼として絶やすことなく執り行うよう命ぜられました 家康が江戸に幕府を開き、江戸城(皇居)の拡張に伴い、慶長8年(1603)に神田台へ、さらに元和2年(1616)に城の表鬼門にあたるこの地に遷座 以来「江戸総鎮守」として幕府・庶民から崇敬された 明治に入り「准勅祭社」「東京府社」に定められ皇居・東京の守護神と仰がれ、明治天皇も親しく参拝された 社殿は昭和9年(1934)に日本最初の鉄筋コンクリート・総漆塗りの権現造として建立されたもの 祭礼の神田祭りは、二年に一度執り行われ、江戸時代には江戸城内で将軍が上覧したことから、御用祭り・天下祭りとも呼ばれ、江戸三大祭の一つに数えられている 現在は神田・日本橋・秋葉原・大手町丸の内の108町会を巡行する「新幸祭」と氏子の町神輿約100基が神社に宮入りする「神宮宮入」を中心に賑やかに行われています 2030年に創建1300年を迎える古社である  手水鉢の寄進年は確認していませんが、関東大震災、東京大空襲の影響を受けているので、古来からの建物や寄進物は少ないかもしれません  左右の間の随神像  境内から眺める随神門  境内左のだいこく様 御朱印は、後方の神田明神文化交流センターで書置きを頂きました  随神門から社殿の眺め 左手に授与所、正面の社殿左側と後方に境内社が祀られています  拝殿前の狛犬 昔飼っていた大型犬が、ボール遊びをしてほしい時にこうした仕草をとっていたのを思い出します  境内右から拝殿の眺め 大きな狛犬の阿形の右に岩で組まれた山が築かれています ここにもう一組の狛犬の姿があります  石獅子 江戸時代の享保年間(1716~1785)に栃木県の名工・石切藤兵衛により造られ 文久2年(1862)に両替商達から神田神社に奉納されたもの 岩が組まれた獅子山の頂に獅子の夫婦、下に谷底へ落とされた子獅子の様子を表現している 関東大震災で被災し、親獅子2頭以外は全て平成に再建されたもの 親獅子2頭は千代田区指定文化財 子獅子が谷底へ落とされ、親獅子が見守る光景は、昨今の過保護な子育ての在り方にあって、過度な厳しさと見なされてしまうかもしれません 個人的には、手を差し伸べずに試練を乗り越える様を見守るのも必要だと感じます  拝殿左から拝殿全景の眺め 現在の社殿は震災後の昭和9年(1934)に建立された当時のもので、東京大空襲では、境内に焼夷弾が落とされたが、コンクリート造りの社殿は幸いにも焼失から免れたもの  拝殿左に神馬舎がありますが、当日の暑さから「あかりちゃん」も日陰でくつろいでいた  神馬舎左から右手、社殿後方にかけて境内社が鎮座します  左側から魚河岸水神社 「祭神 弥都波能売命 祭礼 5月5日 当神社は、徳川家の武運長久と併せて大漁安全を祈願して、魚河岸の先人により武蔵国豊嶋郡柴崎村神田神社境内(現在の千代田区大手町)に鎮座された 元和年間に神田神社と共にこの地に遷り、大市場交易神と称された その後、水神社と改称 明治24年(1891)魚河岸水神社と改称、日本橋魚市場の守護神として崇敬されている 日本橋より築地に移った築地中央卸売市場内には当社の遥拝所が建てられ、市場に関わる人々の信仰により支えられている 魚河岸会の所有した神輿は江戸の代表的山車だったが関東大震災で烏有に帰した 昭和30年、当時の山車を再現し、隔年に行われる神田祭で拝観する事ができる」  拝殿額には「水神」とある  三天王 三の宮 小舟町八雲神社 「祭神 建速須佐之男命 祭礼 6月6日 当神社は江戸城内吹上御苑より神田神社と共にこの地に遷座された 小舟町は貞享年間(1688)までは小伝馬町と呼ばれ、御仮屋があり神輿が渡御されたことから小舟町の天王社と称されていた 明治以前は江戸町域の廟疫退散のため、江戸城内・北奉行所・日本橋々上に御輿を奉安祈願が行われた 「東都歳時記」によれば当時の天王祭は1丁目に御仮屋が出来、大提灯・大注連縄が張られ 2丁目には、七、八間の絹張の神文が造られその左右に随神が置かれ長さ5丈の杉の木を植え込み、鰹節の樽積が高々と重ねられた 3丁目には、須佐之男命、稲田姫の造り物、八岐大蛇の行灯、天王祭大幟をたて神輿の神幸を待った 御輿は6月10日に明神境内から発興し、氏子180ヶ町を巡り、還興するのは13日か14日、その間の里程は13里(一里は約3.9 km)に及んだとされ、そのことから13里天王ともいわれた 近年は八雲祭と改められ、小舟町街中に御仮屋がたてられ、大御輿の神幸が不定期に斎行される」  拝殿左右に鉄製の天水桶が置かれている  三天王 二の宮 大伝馬町八雲神社 「祭神 建速須佐之男命 祭礼 6月5日 当神社は江戸時代以前より祀られていたと伝わる 三天王の二の宮天王祭は6月5日明神境内から発興し、氏子中を神幸し大伝馬町の御仮屋へ渡御し、8日還興していた この事から大伝馬町天王と称された この祭りは元和元年(1615)より行われ、江戸時代には他の天王祭と共に賑わいの一つとされた 今日でも大伝馬町1丁目・本町3丁目東町会の諫鼓会の人々から篤く信仰されている また、「べったら市」も神田神社兼務社の日本橋宝田恵比須神社で諫鼓会の人々により継承されている」  三天王 一の宮 江戸神社 「祭神 建速須佐之男命 祭礼 5月14日 大宝2年(702)、武蔵国豊嶋郡江戸の地(現在の皇居内)に創建された大江戸最古の地主神 古くは江戸大明神、江戸の天王と称されていた 鎌倉時代、江戸氏の氏神として崇敬、その後も太田道灌築城より、上杉氏、北条氏など引き継き城内に祀られたが、慶長8年(1603)江戸城拡張に神田神社と共に神田台に遷る 元和2年、(1616)現在地に遷座 宿時代中期以降は牛頭天王と称され、明治元年(1868)に須賀神社と改称 更に明治18年(1885)に江戸神社と改称 この神社は、江戸開府の頃幕府の食を賄う菜市が開かれ、貞享年間に神田多町一帯に青物商が集まり市場の形態が整い、市場の守護神として崇敬されてきた 現社殿は平成元年神田市場が大田区東海に移転するにあたり、大御輿を御神座として再建鎮座された 三天王祭・一の宮江戸神社の祭り 起源は慶長18年(1613)と伝わり、神輿の神幸は6月7日の朝、明神の境内から発興し、南伝馬町の御仮屋に入り氏子の町々を渡御して14日還興され、神幸の様子は実に勇壮厳粛な行列だったと伝わる 現存する大御輿は通称「千貫神輿」として親しまれ、神田祭りに担がれる凡そ200基の神輿の象徴である」  江戸神社から更に右手を進み社殿後方に向かうと最初に祀られているのが浦安稲荷 神社HPによると、「元は江戸平川の河口に近い所(現内神田鎌倉町附近)に祀られていたもので、天保14年に遷座された 祭礼日 - 3月午の日」とあった 由緒碑がありましたが、乱反射して内容は分からなかった  三宿稲荷神社 祭神 宇迦之御魂神 祭礼 10月初旬 創建の年代は不詳 江戸時代より神田三河町二丁目、(他に皆川町、蝋燭町、旭町の一部が合併され、昭和10年司町一丁目に改称 更に昭和41年内神田一、二丁目に編入され内神田司一会となる)の守護神として奉斎されていた その後、当社神主邸内で祀られていた内山稲荷を合祀し神田神社末社として奉斎されていた 現社殿は昭和41年10月に再建され、金刀比羅大神と共に鎮座する 金刀比羅神社 祭神 大物主命、金山彦命、天御中主命 祭礼 10月10日 天明3年(1783)、武蔵国豊島郡薬研掘(現在の東日本橋2丁目旧両国町会)に創建 江戸時代、神祇伯白川家の配下となり、祭祀が奉行されていた 明治6年(1873)村社に列格 往古は隅田川往来の船人の守護神として崇敬され、後に町の発展とともに商家・飲食業・遊芸を生業とする人々から崇敬されている 昭和41年、宗教法人を解散しこの地に社殿を建立、三宿稲荷大神と共に鎮座した  境内の水盤 側面に文化2年(1805)と刻まれています  水盤解説 「千代田区指定文化財 平成9年(1997)指定 この水盤は文化2年(1805)2月伊勢屋治兵衛が奉納 安政3年(1856)6月、神田・日本橋・京橋・下谷・本郷界隈の人々により再建された 炭薪問屋・人宿・六組飛脚問屋などの町人が関わっている 神田神社や末社の金刀比羅神社・三宿稲荷神社と、町人たちの関りを知ることができる」  末廣稲荷神社 当日は鳥居の前の藤の花が見頃を迎え、鮮やかな朱塗りの社殿を一層引き立てていました  末広稲荷神社由緒 祭礼 3月午の日 創建の年代は不詳ですが、元和2年(1616)頃とされる古社 往古より庶民信仰が篤く、霊験あらたかな出世稲荷として崇敬されている 現社殿は昭和41年2月28日に東京鰹節類卸商組合により再建」  末廣稲荷の前を彩る藤の幹回り 小さな石の祠と多くの狐が祀られていました  合祀殿(左)と祖霊社 合祀殿は平成24年に旧・籠祖神社社地に建立されたもの 猿田彦神、塩土老翁神を祀る籠祖神社をはじめ、神田明神本殿に合祀されていた八幡神社(誉田別命)、富士神社(木花咲耶姫命)、天神社(菅原道真命、柿本人麻呂命)、大鳥神社(日本武尊)、天祖神社(天照大御神)、諏訪神社(建御名方神)の七社を合祀している。 右の祖霊社は神田明神を崇敬した氏子・崇敬者の先祖をお祀りする社  上は境内の籠祖神社由緒 「古くは寛政7年(1795)、現在の小伝馬町の籠職人、葛籠職人らの祖神として神田明神に鎮座されたもの で現在も食神として崇敬されている 境内には寛永から昭和にかけて奉納された石造寄進物が残されている」  籠祖神社の頃から寄進された石造物群 震災や戦災から免れ、先人達思いが今も境内に保存されています  境内から随神門、社頭の眺め TVやドラマに登場する事もある神田明神 聖地巡礼で訪れる人、海外から訪れる観光客が多いものと覚悟していた 実際に訪れて見るとそこまでのことはなかった  神田神社 創建 / 天平2年(730) 祭神 / 大己貴命、少彦名命、平将門命 境内社 / 魚河岸水神社、小舟町八雲神社、大伝馬町八雲神社、江戸神社、浦安稲荷、三宿稲荷神社、金刀比羅神社、末廣稲荷神社、合祀殿、祖霊社 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2024.05.19 00:00:27

コメント(0) | コメントを書く

[神社仏閣・御朱印] カテゴリの最新記事

|