|

|

|

カテゴリ:用語与太話

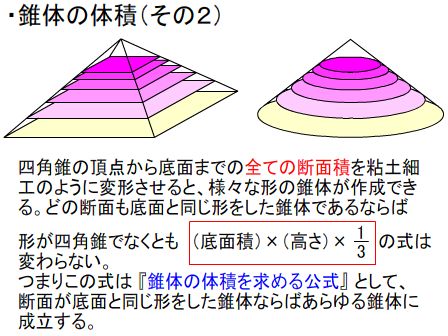

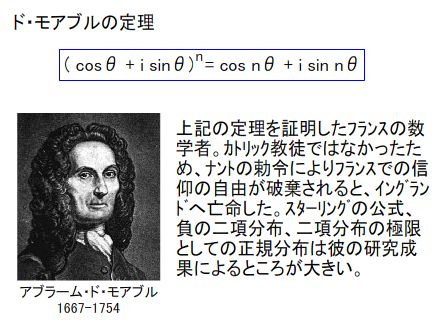

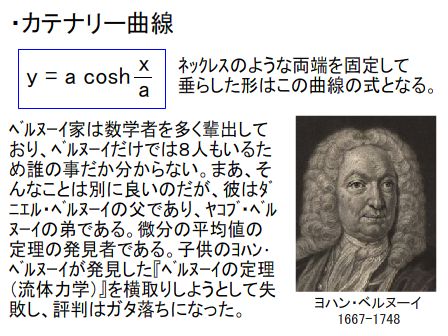

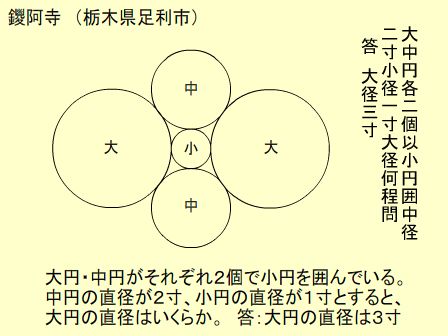

図1(再掲図) : サンショウモの根  図2(再掲図) : ミドロの仲間 ---------- 【球の表面積・体積を求めよう!】 【第8号】 前号では四角錐の体積公式を求めました。 今回は、四角錐の体積公式が、全ての錐に適用できることを示します。  図3 : 錐体の体積2 四角錐でない錐体は、体積と高さを変えずにその形を四角錐に変えることができるため、 錐体の体積は、(底面積)×(高さ)÷3 で求まります。 第8号は、これで完結です。 円錐の体積が求められるので、次回分で遂に球体の体積を求めます。 何か質問がありましたらお気楽にどうぞ。 ---------- 【おまけの数学者】  図4 : ド・モアブル  図5 : ヨハン・ベルヌーイ ---------- 【おまけのおまけ話】 ~和算~ 明治時代に西洋の数学が導入される以前に、日本では古代から明治まで独自の数学 『和算』 が発達しました。 天才和算家の関孝和が登場した江戸時代に和算は最盛期を迎え、 実用的なレベルを越えた高度な数学が発達していきました。 関孝和の和算は 『関流』 と呼ばれ発達し、他の流派はその足元にも及びませんでした。 それはあたりまえの話で、この当時の関流のレベルは世界一と言っても過言ではないものでした。 ただ和算には ・極限の概念がない ・表記が漢字、漢数字を使っていて分かりにくい という2つの問題点がありました。 しかし自分が思うに、和算が明治以降ももし発達していれば、 極限の概念も登場したように思います。 現代ほど江戸時代は娯楽がなかったためか、数学が娯楽として扱われており、 『塵劫記』という数学書がベストセラーになるほど、当時の庶民は数学に夢中でした。 『塵劫記』は現代語訳したものが今も出版されています。 江戸時代の庶民は数学を楽しみ、難しい問題を解いた喜びや、問題を作った感動を、 数式を板に描き込んだ『算額』 として表現し、それを神社仏閣に奉納していました。 この算額という文化は世界の歴史上例を見ないものであり、 重要文化財や民俗文化財に指定されている算額も存在します。 例えば、【球の表面積・体積を求めよう!】 の 【第3号】 で解説した ピタゴラスの定理を知っていると、このような算額が解けます。  図6 : ばんなじ の算額 下に現代語訳を載せています。 ご覧の通り、算額は 『問題』 と 『解答』 が一緒に描かれていることが多いです。 つまり当時の数学とは、数学の解答を求めることではなく、 答えに至るプロセスを楽しむものだったのです。 答えばかりを追い求める現代の数学教育は、和算の姿勢を見習うべきです。 ---------- お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[用語与太話] カテゴリの最新記事

|