|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

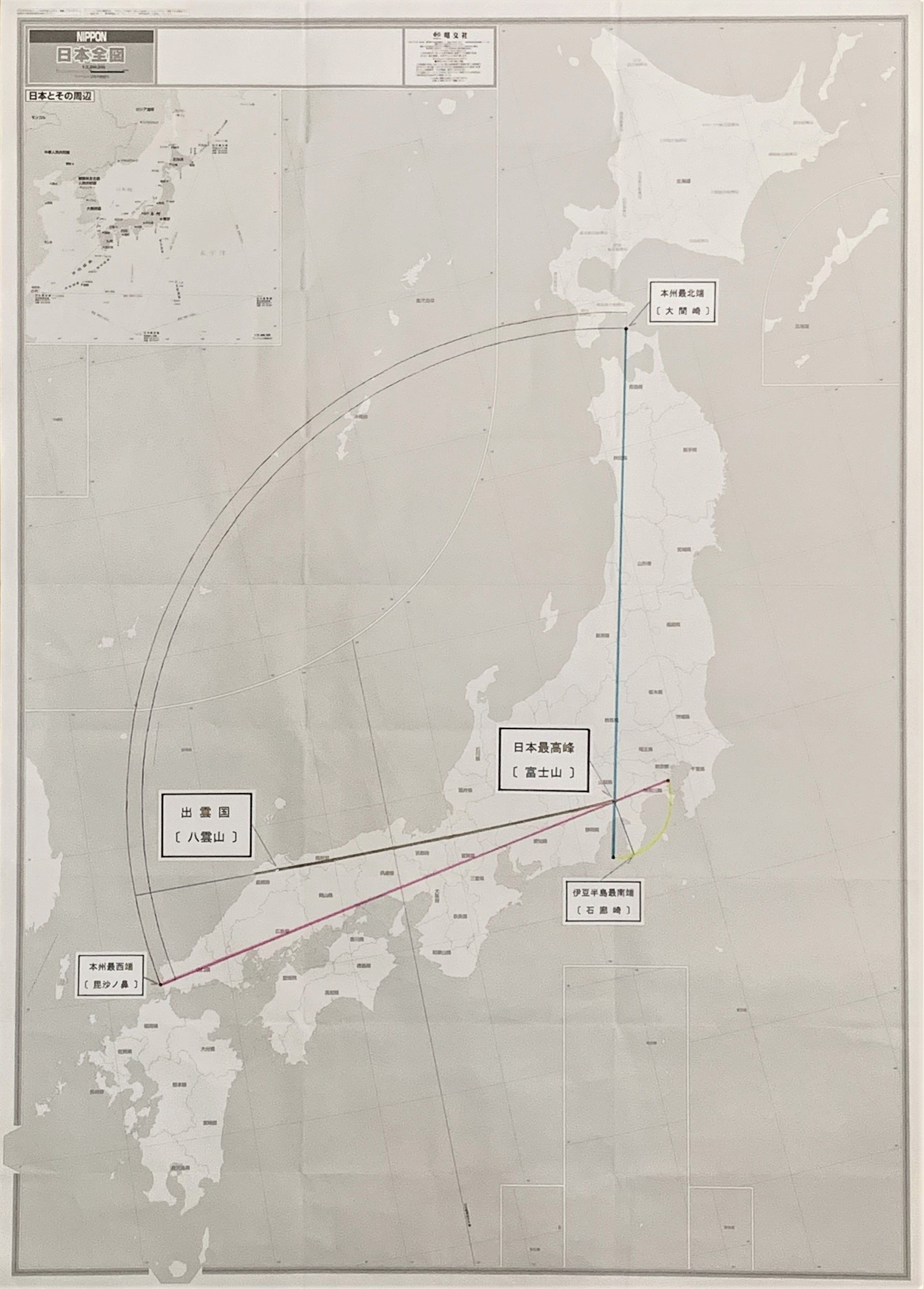

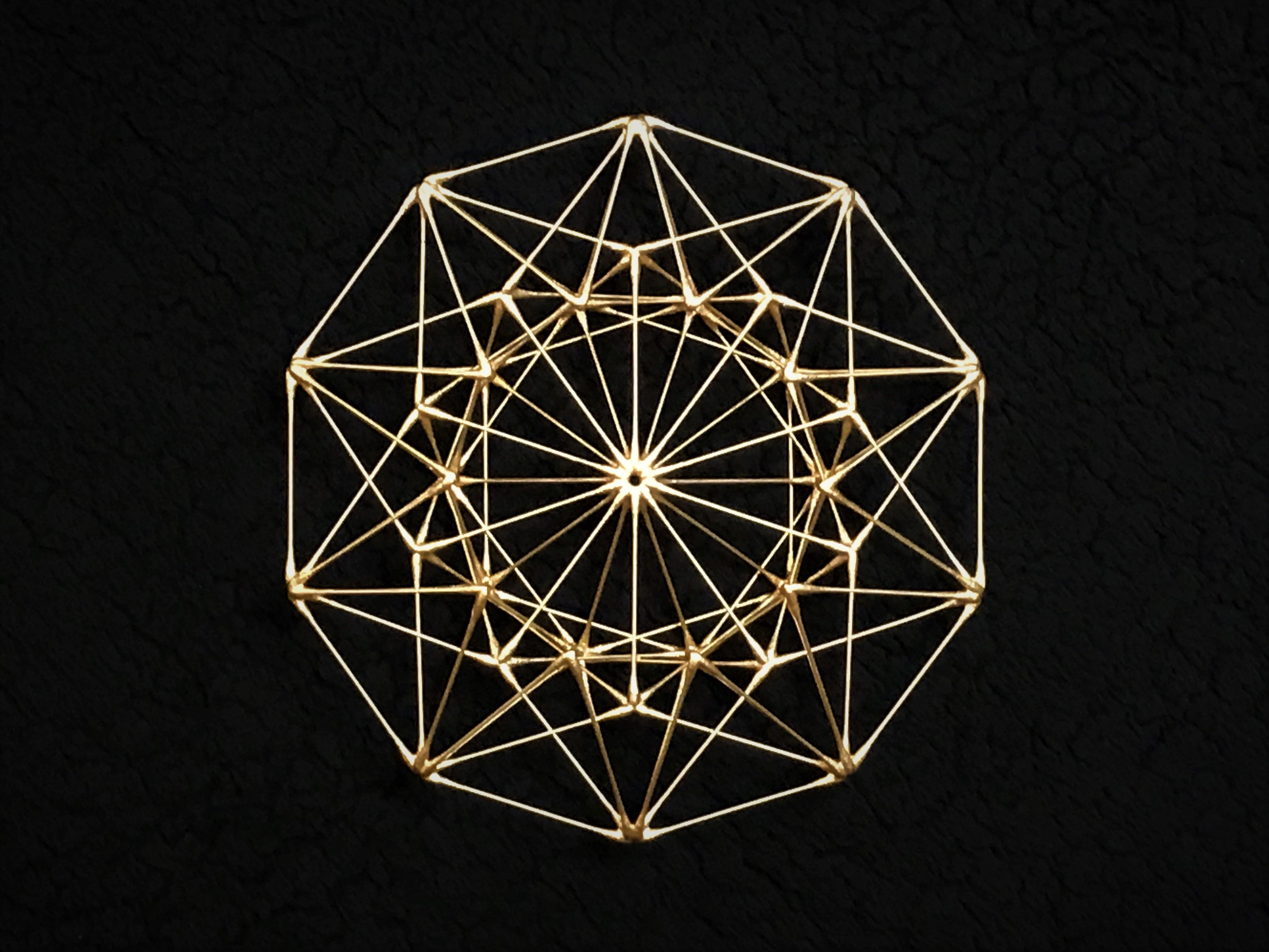

前回までの日記に綴ってきた、今年(令和元年)5月末の旅路を経たことで、日本列島(本州)に秘められし扇形の構造が、より鮮明に観えてきたのであった。 実はこれまでも、以下にリンクした2006年11月6日の日記を筆頭として、日本列島を「扇」と見立てた記述を何度か試みてきたが、結果として今回の旅路はその集大成となった感がある。 ※関連記事・・・「扇」を開く その「扇(奥義)」の構造を、シンプルに描いた日本地図を映した画像が上である。そこで以下、地図上に描いた「線」と示した「地名」との関係を、形成の順序を踏まえて簡単に記しておこう。 まず扇形状の中心、つまり「扇の要」として「富士山(標高3776m)」を想定し、ここに地名として〔日本最高峰・富士山〕と置いた。 次に「富士山」を東の起点として、真西の西端に当たる「出雲」に向かって「金線」を引き、その出雲地域の代表として「八雲山(やくもやま/標高426m)」(島根県雲南市大東町須賀)を想定し、ここに地名として〔出雲国・八雲山〕と置いた。 この「富士山」と「出雲」を結ぶ《東西線》こそ、太古より列島に刻まれた春分・秋分の「太陽信仰(太陽運行)」を象徴する軸線である。 ※関連記事・・・もう一つの「太陽の道」(「富士山」と「出雲」を結ぶ東西軸) 次に「扇の要」たる「富士山」を起点に、東北方向の〔本州最北端・大間崎(おおまざき)〕に向かって「青線」を引き、そして同じく「富士山」を起点に、西南方向の〔本州最西端・毘沙ノ鼻(びしゃのはな)〕に向かって「赤線」を引いている。 ※関連記事・・・「富士山」と「本州最西端」を結ぶ《龍蛇の道》 更には、今回の「富士山から伊豆半島への旅路」を通じて、最後に訪れた〔伊豆半島最南端・石廊崎(いろうざき)〕が強い印象として残ったことから、富士山と石廊崎を結んだ直線で富士山を中心とする円弧(黄色の曲線)を描き、扇を広げた際の「扇の要」より下の部分を表現した。 (※富士山より繋がる伊豆半島が、見立てとして扇の「持ち手」の部分だと認識できたことは、伊豆半島の最南端まで出向いた成果だと感じている。また同半島に連なる伊豆諸島が、美しき扇に付随する煌びやかな飾りの数々に思え、不思議な感覚に包まれるのであった。) 加えて特記すべきこととして、上記の「八雲山」を選定できた件がある。冒頭の地図に「富士山」と「出雲」を結ぶ金線を引いたとき、「出雲」を代表する場所を何処にするかで思案したのだが、思いのほかすぐに「八雲山(やくもやま)」が浮上してきたのは嬉しかった。 この「八雲山」は、この9月末の出雲行脚に深く係わる御山であり、当山の麓に鎮座する「須我神社」(主祭神 スサノヲ命・鎮座地 島根県雲南市大東町須賀)の神体山である。(詳しくは以下の関連記事) ※関連記事・・・出雲行脚の総集編(1)(「八雲山」の山頂にて) ところで私自身、実際の「扇」の扱いには馴染みがないのだが、かつて日本舞踊「花柳流」の師範に指南を仰いだところ、扇を扱う仕儀として大切なのは、閉じた扇を開く際の、最初の一枚を捲ることにあるということであった。その最初の一枚が捲れたら、扇を一気に全開することができるとのことだ。 上に記した現物の「扇」の取り扱いを参考に、地図上に描いた「扇」について解説を試みるとしよう。 まず閉じた扇を軸線と見立てた場合に、「富士山」と本州最西端の「毘沙ノ鼻」を結んだ赤線となる。次に、最初の一枚を捲った位置を示す軸線が、「富士山」と「出雲」を結んだ金色の《東西線》となる。そして、扇を全開した位置を示す軸線が、「富士山」と本州最北端の「大間崎」を結んだ青線となるわけだ。 今の私にとって、「扇」が全開した造形が自作の作品の中にあるとすれば、下の画像に映る「立体十角形」である。ちなみに、この造形は全体構造の安定化のため、自ずと「中心」が形成されるわけだが、この中心を扇の「要」と見立てることができる。 現在の心境を「数と形の関係」で表現するとすれば・・・まずは塞がれた厳しい現状を「立体七角形」で打開し、さらに「八」から「九」へと破竹(八九)の勢いで形状を拡大させ、そして「生命の躍動」を象徴する「立体十角形」によって、人生を自由(十)に展開していく・・・ということになろう。 ※関連記事・・・そして「十」の世界へ・・・ 人は楽しくなれば、自然と踊りたくなるのが心情だ。日本人ひとりひとりが、折り畳んでいた「心の扇」をいつでも開き、自由に舞い踊ることのできる日本国になればと願う今日この頃である。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2019年09月10日 16時53分35秒

|

|