|

|

|

カテゴリ:東海道53次

鳴海宿は、品川宿より40番目の宿場町である。

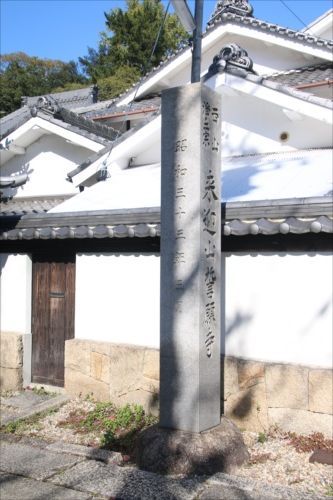

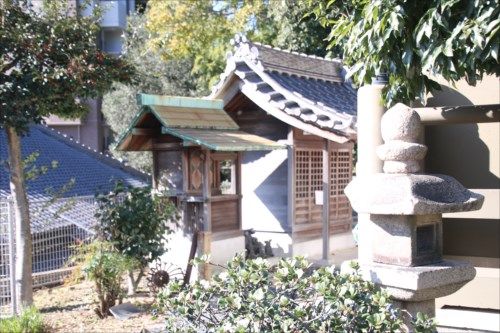

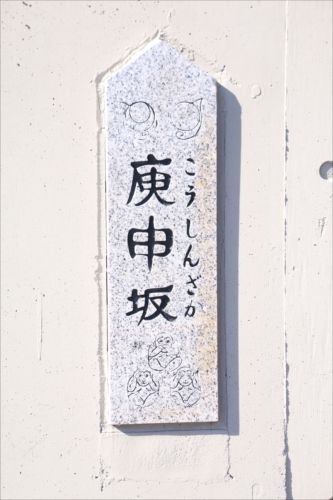

鳴海宿の本陣千代倉家は慶長依頼の旧家で、二代目・知足は芭蕉や井原西鶴と親交が あり、また六代目・学海は池大雅や与謝蕪村と親交があり、多くの文人墨客が訪れた。 文化3年(1806)建立の平部町常夜灯が宿場の東の出入り口で、寛政4年(1792)建立の 丹下町常夜燈まで15町18間(約1.6km)にわたり町並みが続いていた。 11/23(土) 11:45 鳴海萬福寺 所在地:愛知県名古屋市緑区鳴海町本町5  山門を入り二つ目の門  先ほど訪れた「浄泉寺」(東側に位置する)  手水舎&本堂  鳴海萬福寺境内から降り  11:50 旧東海道(県道222号線)を進み『名古屋市緑生涯学習センター』 所在地:愛知県名古屋市緑区鳴海町本町54 カルチャーセンターで食事もできる施設  名古屋市緑生涯学習センター敷地内にあった石碑『旧愛知郡鳴海町役場跡地』  御食事処「あじさい」日替わりランチの幟 昼前でワンコインで食べれるメニューがあったがスルー  旧東海道と県道242号線が交差する「本町交差点」  本町交差点を右折して県道242号線へ  11:53 浄土宗 来迎山 誓願寺 所在地:愛知県名古屋市緑区鳴海町根古屋16 天正元年(1573)の創建で浄土宗。鳴海宿本陣・千代倉家の菩提寺。千代倉家二代目・ 下里知足は芭蕉や西鶴と親交があったので、境内に芭蕉供養塔、芭蕉堂がある。 芭蕉堂には、芭蕉手植えの杉の古木で彫刻した芭蕉像が安置されている  誓願寺は県道242号線の西側にある  誓願寺本堂 境内は狭かったが、芭蕉堂は後ろ側にあった  門を入って左奥、芭蕉堂の左手にある『芭蕉の供養塔』  芭蕉お供養塔は高さ60センチ程の碑  芭蕉最古の供養塔 誓願寺の芭蕉堂南東脇に建てられた高さ60cmほどの青石の自然石で、表面に「芭蕉 翁」裏面に、元禄7年(1694)甲戌10月12日」と没年月日だけが刻まれている。 芭蕉が没した翌月の忌日、当地の芭蕉門下が追悼句会を営んだ折、如意寺に建てられ たもので、その後、翁の門人下里知足の菩提寺である当寺に移された。 芭蕉最古の供養塔で、昭和52年市の史跡に指定  誓願寺の北側に隣接する『聖観世音菩薩』  県道242号線の東側にある『鳴海宿高札場(復元)』 東海道鳴海宿では、江戸時代、宿場の中央にあたる東海道と鳴海駅前通りの交差点 東北角に大きな屋根付きの高札場が作られ、高札が掲示されていました(ここより南 に約70mの場所)  この高札場の図面や絵図などは残されていませんが、東海道宿村大概帳によると、 高さ二間二尺、長さ三間、幅一間との記述が残されています。また、当時の高札八枚 が名古屋市博物館に保管されています。宿場間の駄賃や人足賃を示した高札は、宿場 町ならではのもので、当時の様子をうかがい知ることができます  鳴海宿高札場の北側にある『天神社』  鳴海神社創祠の地 天神社 由緒  右に『史蹟 鳴海城址』石柱  鳴海神社(天神社)  鳴海城跡 根古屋城ともいい、応永年中(1394~ )安原宗範の築城といわれる。永禄3年(1560) 桶狭間の戦いでは、今川方の猛将岡部元信がこの城に配され、義元が討たれた後も最 後まで立てこもって奮戦した。 その後、佐久間信盛、正勝らが城主となったが、天正18年(1590)廃城となったと伝 えられる。『尾張志』は東西75間、南北34間で4面に堀跡、本丸と二、三之丸にも堀 を残すと記している  鳴海神社(天神社)  12:01 鳴海城跡から南方向、正面に『圓道寺』  鳴海城跡の東側にある『真宗 大谷派 竹林山 圓龍寺』 所在地:愛知県名古屋市緑区鳴海町本町11-1  県道242号線の西側にある『曹洞宗 庚申山 圓道寺』  庚申山 圓道寺 当寺は、昔から盛んにおこなわれた庚申行事にもとづく曹洞宗の尼寺院です。 この地は東海道五十三次鳴海宿の高札場より北へ、通称庚申坂を上った所で鳴海城址 下にあります。 今から400年余り前の天正年間に、仁甫良義和尚(瑞泉寺十一世)によって開創されま した。はじめ猿堂寺と号し、その後宝暦7年には地蔵寺、安永3年に庚申堂と変遷し 昭和17年に庚申山 圓道寺と定められました。 ご本尊は青面金剛尊(庚申さま)です。本堂の屋根にはその使わしめの三猿像(見ざる・ 言わざる・聞かざる)が据えられています  曹洞宗 庚申山 圓道寺  庚申山 圓道寺 本堂  ここの奥に秋葉堂、弘法堂がある  県道242号線の道路脇に「庚申坂」  県道242号線を下り「元町交差点」への途中にある『聖観世音菩薩』  12:08 旧東海道(県道222号線)に戻り進むと『鳴海宿本陣跡』。 鳴海は、江戸時代東海道53次の宿駅の一つとして栄えた。 宿駅には、一般の旅人用の旅籠屋とは別に、勅使・公家・大小名など身分の高い人が、 公的に宿泊する本陣が置かれた  鳴海宿本陣跡 鳴海宿の本陣は、ここにあり幕末の頃、そのおよその規模は間口39m・奥行51m・ 建坪235坪・総畳数159畳であった。なお、天保14年(1843)の調査によれば、宿駅内 には、家数847軒・人口3,643人・旅籠68軒(全体の8%)と記録され、当時の繁栄ぶり が推測される。また、予備の脇本陣は、二軒あった  12:08 旧東海道(県道222号線)沿いの『大名茶屋「善」』 鳴海宿 食い呑み問屋場  旧東海道の北側にある「如意寺」へ  12:10 如意寺山門 所在地:愛知県名古屋市緑区鳴海町作町85 尾張六地蔵のお寺  山門の扁額『如意寶珠寺』  如意寺本堂と鐘楼  蛤地蔵尊  地蔵第四番「蛤地蔵善薩」  扁額は「遊戯三昧(ゆげざんまい)」  鳴海宿~宮宿-続く お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

|