|

|

|

カテゴリ:ヒロ散歩

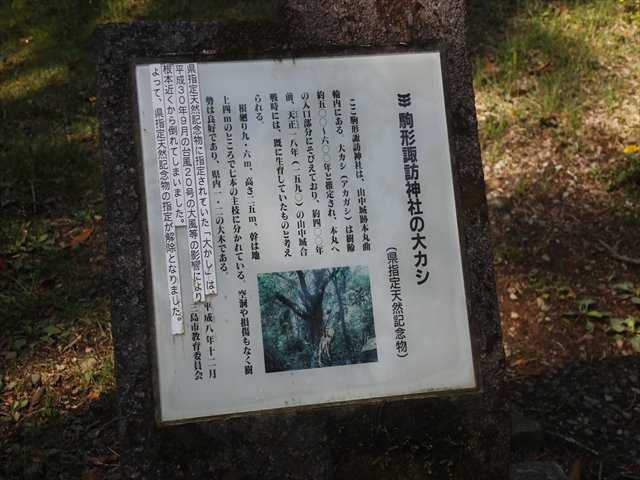

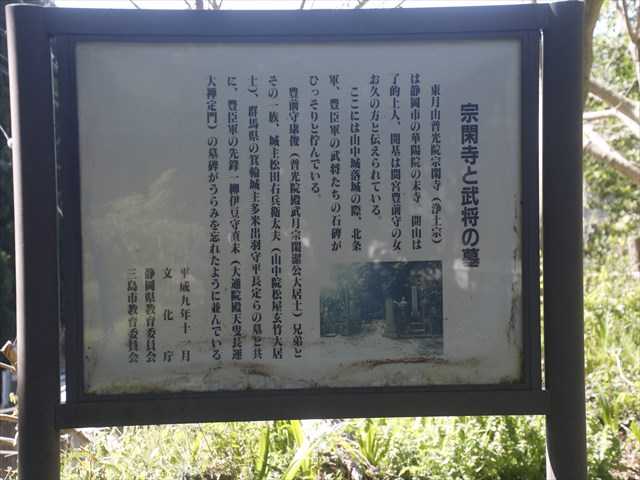

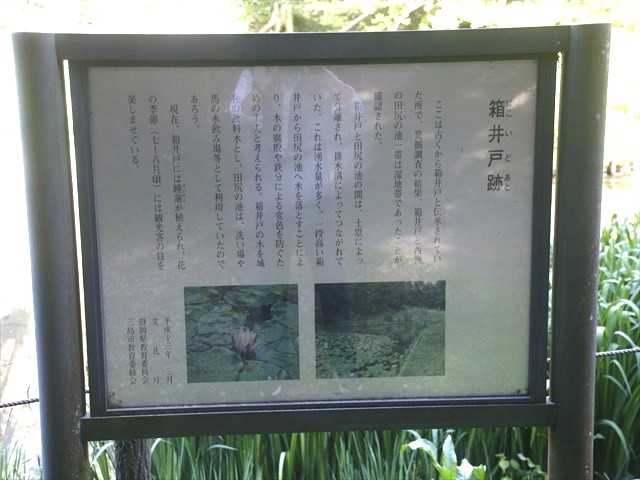

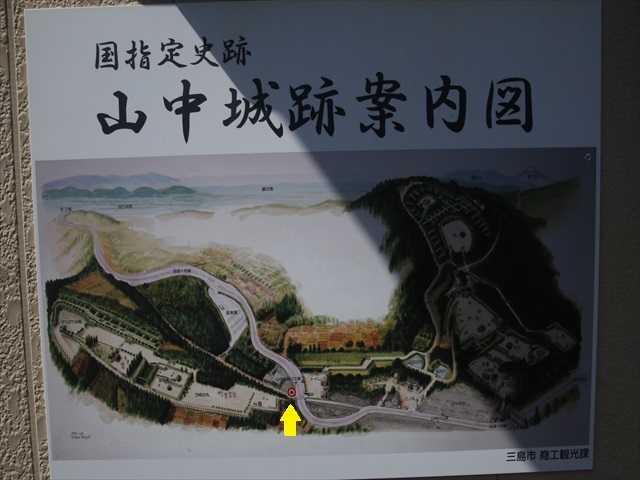

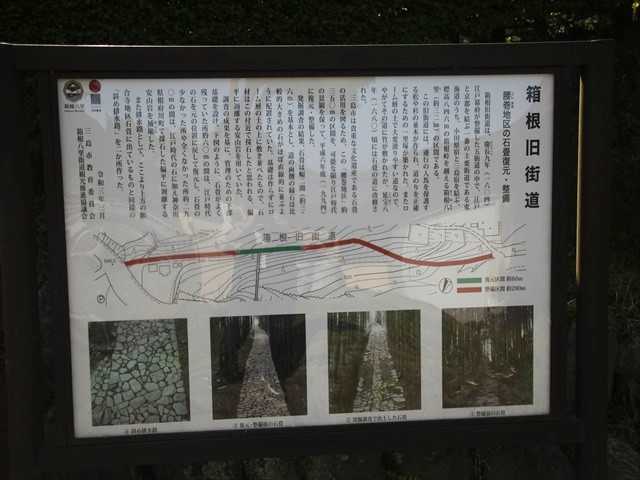

山中城跡の本丸から下りる。 4月28日(日) 8:45 諏訪・駒形神社 平成30年(2018)9月の台風21号で倒壊したがその後再建された神社。  この写真は、平成30年(2018)12月18日(火)に旧東海道を歩いた時に撮影。 この年の9月9日未明に神社は倒壊、大カシは根元付近で幹が真っふたつに折れ、倒壊してしま った。静岡新聞の記事によれば、台風21号の影響と思われるとのこと。  本丸下の傾斜地に建つ新しい神社。  諏訪・駒形神社 鎮座地 三島市山中新田四○番地の一 御祭神 建御名方命 日本武命 例祭日 十月十八日 — 由 緒 ー 史蹟山中城の本丸に守護神として祀られた。建御名方命は、大国主命の御子神で、父神の国譲 りに抗議して、追われて信濃の諏訪に着き、これより出ずと御柱を立つ。後、転じて日本第一 武神と仰がれる。日本武命は景行天皇の命を奉じ、九州熊襲や、東国を征した。 弟橘姫の荒海鎮静の入海は此の時である。山中城の落城(1590)後、人々移住し箱根山の往還の 宿場として栄えた。  駒形諏訪神社の大カシ (県指定天然記念物) ここ駒形諏訪神社は、山中城跡本丸曲輪内にある。大カシ(アカガシ)は樹齢約500 ~ 600年と 推定され、本丸への入口部分にそびえており、約400年前、天正一八年(1590)の山中城合戦時 には、既に生育していたものと考えられる。 根廻り9.6m、高さ25m、幹は地上4mのところで七本の主枝に分かれている。空洞や損傷もな く樹勢は良好であり、県内一・二の大木である。 平成八年十二月 三島市教育委員会 説明板に貼られていたシールには、 県指定天然記念物に指定されていた「大かし」は、平成30年(2018)9月の台風20号の大風等の 影響により根本近くから倒れてしまいました。 よって、県指定天然記念物の指定が解除となりました。  かつては県指定天然記念物であったが、台風21号の影響で倒壊、無残にも根元から切断された。 切株の後方にはフジが咲く本丸跡。  切断された切り株がいまだ残っている。  国道1号(旧東海道)沿いに建つ石鳥居。 諏訪・駒形神社から竹林の参道を下る途中、高齢のおばさんがタケノコをもっておられた。 杖をついて毎朝散歩しているとのことで「良いタケノコが採れた」と。  旧国道1号の歩道橋 錆び付いた歩道橋の廻り階段を降りると旧東海道の箱根宿方面の石畳へ。 旧国道1号は以前は交通量が多かったため歩道橋が必要であったが、山中城の北側にバイパスが 完成してからは交通量が激減し今では必要なくなったようだ。  旧国道1号を挟んで南側に建つ「お休処 茶屋 竹屋」。 所在地:静岡県三島市山中新田34 かつては富士山の伏流水でさらした鰻を、備長炭で丹念に焼き上げお客様に提供していたという。 さきほどの高齢のおばさんはここの主で「自分が84歳になり閉店、息子は東京へ」と。  宗閑寺(そうかんじ) 所在地:静岡県三島市山中新田94-1 本堂は関東大震災で倒壊したが、豊臣方の武将一柳直末の子孫により再興されたと。  本堂の扁額「宗閑寺」。  本堂の屋根には葵の紋。 宗閑寺は山中城三ノ丸跡にあり、慶長十年(1605)に建立された。開基となったのは、家康の 待女・お久の方。北条軍の副将で敵将・一柳直末を討ち取り、73歳で戦死した間宮康俊の娘 である。開基のお久の方は、徳川家康に仕え四女松姫をもうけている。  宗閑寺と武将の墓 東月山普光院宗閑寺(浄土宗)は静岡市の華陽院の末寺。開山は了的上人、開基は間宮豊前守の 女お久の方と伝えられている。ここには山中城落城の際、北条軍、豊臣軍の武将たちの石碑が ひっそりと佇んでいる。 豊前守康俊(普光院殿武月宗閑潔公大居士)兄弟とその一族、城主松田右兵衛太夫(山中院松屋玄 竹大居士)、群馬県の箕輪城主多米出羽守平長定らの墓と共に、豊臣軍の先鋒一柳伊豆守直末 (大通院殿天叟長運大禅定門)の墓碑がうらみを忘れたように並んでいる。 平成九年十一月 文化庁 静岡県教育委員会 三島市教育委員会  境内西側の一段高いところに ”武将の墓” 。 左側奥に北条軍の墓石、右側奥に豊臣軍の先鋒一柳伊豆守直末の墓石。墓地は南側の木が伐採 されて明るくなっていた。  階段を上ると左側に三つの墓石が並んでいる。 左側:上州箕輪城主 多米出羽守平長定墓 天正十八庚寅年三月廿九日 於山中城戦死 中央:長谷川志摩守平近秀墓 右側:追沼帯刀先生氏雅墓  右側の豊臣軍の墓石は玉垣で囲まれている。 玉垣の中には豊臣軍の先鋒 一柳伊豆守直末の墓石。  墓石には「大通院殿前豆州太守天叟長運大禅定門」と刻まれている。  左側の墓石は北条軍。 一番右側が山中城の城主であった松田康長の墓石。その隣にある3基の五輪塔は、副将の間宮 康俊とその弟、多米長定の3名の墓石である。 墓前には、いつもお酒、ワンカップが供えられている。 因みにこの間宮一族の子孫のひとりが、のちに間宮林蔵として名を残した。  宗閑寺の東側に建っている山中公民館横を抜けると ”箱井戸跡” 。  箱井戸跡 ここは古くから箱井戸と伝承されていた所で、発掘調査の結果、箱井戸と西側の田尻の池一帯 は湿地帯であったことが確認された。 箱井戸と田尻の池の間は、土塁によって分離され、排水溝によってつながれていた。これは湧 水量が多く、一段高い箱井戸から田尻の池へ水を落とすことにより、水の腐敗や鉄分による変 色を防ぐための工夫と考えられる。箱井戸の水を城兵の飲料水とし、田尻の池は、洗い場や馬 の水飲み場等として利用していたのであろう。 現在、箱井戸には睡蓮が植えられ、花の季節(7~8月頃)には観光客の目を楽しませている。 平成十三年三月 文化庁 静岡県教育委員会 三島市教育委員会  二ノ丸、本丸への傾斜地にはアジサイも植えられている。  箱井戸ではカモも悠々と泳ぎまわっていた。  箱井戸から田尻の池へと進む。 右側の坂を登ると二ノ丸。  9:00 三ノ丸堀横の駐車場へ戻る。 登城を始めてから1時間40分を要した。時間も9時になり駐車場には多くの車が停まっていた。  駐車場隅にはテントが建ち「無料ガイド」受付所。  地元ボランティアの方達が無料でガイドをしておられるようであった。 パンフレットも配布。  ”山中城跡案内所・売店” へ戻るがまだ開店前であった。 既に歩行数は5,000歩を越えていた。水分補給をしながら余裕を持って散策を心がける。  山中城跡案内所・売店前に「山中城跡歳時記」が貼られていた。 4月 上旬 城内の芝生が芽吹きはじめ、出丸では水仙が開花します。 中旬 出丸で染井吉野や山吹、箱井戸で木連、障子堀では桃などが開花します。 各所でドウダンツツジや山桜が、溜池や北ノ丸では三つ葉が見られます。 下旬 西木戸で八重桜やツツジが開花します 5月 上旬 三の丸でツツジ、箱井戸で睡蓮や菖蒲、岱﨑御馬場曲輪では藤が開花します。 中旬 本丸で藤が開花します。 下旬 箱井戸、田尻の池で菖蒲が満開となります。 6月 上旬 西木戸でサツキが開花し、ヤマボウシも見られます。 東海地方ではこのころ梅雨に入ります。 7月 上旬 駐車場で夏ツバキが開花します。 中旬 東海地方ではこのころ梅雨明けします。ヒグラシが鳴き始め、赤トンボ も見られます。 下旬 元西櫓や西堀で百合が開花します。 8月 1ヶ月を通じてお天気の良い日がおおいです。 9月 上旬 西木戸でススキが見られるようになります。 中旬 箱井戸周辺で彼岸花が開花します。田尻池の睡蓮の見頃時期が終わります。 下旬 このころ富士山に初冠雪が見られます。 10月 例年、10月はお天気に恵まれます。 中旬 ドウダンツツジが紅葉しはじめます。 下旬 各地から団体客がやって来たり、幼稚園児たちが見学に訪れます。 11月 上旬 霜が降りるようになります。ドウダンツツジやモミジなどの紅葉が見頃 となります。 下旬 雪化粧の富士山の姿が見られます。 12月 上旬 初雪が降ります。 中旬 霜がおおく降りるようになり、凍結も目立ちはじめます。 1月 上旬 凍結することがおおくなります。 中旬 雪の降る日が続き、積雪が目立ちはじめます。 下旬 お天気の日が続きます。 2月 上旬 箱井戸周辺が全面凍結します。 中旬 引き続き凍結が目立ち、時々みぞれ雪も降ります。 3月 中旬 凍結することもありますが、団体客も増えはじめます。 下旬 お天気の日が続きますが、まだ霜も降ります。  現在地は矢印の「山中城跡案内所・売店」。  山中城跡案内所・売店の裏側にある旧東海道の石畳。 この後、石畳を渡り山中城跡南側の「岱崎出丸跡」を散策することに。  箱根旧街道 腰巻(こしまき)地区の石畳復元・整備 箱根旧街道は、慶長九年(1604)江戸幕府が整備した五街道の中で、江戸と京都を結ぶ一番の主 要街道である東海道のうち、小田原宿と三島宿を結ぶ、標高846mの箱根峠を越える箱根八里 (約32km)の区間である。 この旧街道には、通行の人馬を保護する松や杉の並木が作られ、道のりを正確にするための一 里塚が築かれた。またローム層の土で大変滑りやすい道なので、やがてその道に竹が敷かれた が、延宝八年(1680)頃には石畳の道に改修された。 三島市は貴重な文化遺産である石畳の活用を図るため、この「腰巻地区」約350mの区間を、 可能な限り江戸時代の景観を保って、平成六年度(1994)に復元・整備した。 発掘調査の結果、石畳は幅二間(約3.6m)を基本とし、道の両側の縁石は比較的大きめの石がほ ぼ直線的に並ぶように配置されていた。基礎は作らずにローム層の土の上に敷き並べたもので、 石材はこの付近で採石したと思われる、扁平に剥離する安山岩を用いていた。 調査の成果を基に、管理のための下部基礎を設け、下図のように、石畳がよく残っていた所約 60mの間は、江戸時代の石を元の位置に戻して復元し、石畳の少なかった所や全くなかった所 約290mの間は、江戸時代の石に加え神奈川県根府川町で採石した扁平に剥離する安山岩を補 填した。 また排水路として、ここより上方の願合寺地区石畳に出ているものと同様の「斜め排水路」を 二か所作った。 令和三年三月 三島市教育委員会 箱根八里街道観光推進協議会  旧東海道に建つ、懐かしい静岡県内の標示杭。  山中城跡南側エリア この後散策することに。  遊歩道脇にはサツキが咲き始めていた。  咲き始めのサツキ。  タンポポも咲き終わり子孫繁栄のために風を待つ。  案内板には「すり鉢曲輪跡」と。 赤いツツジが満開。  レジャーシートを広げたい空間である。  座り込めばこのような景観が。  タンポポの種子をズームアップ。  猫の目視線で追う。  ツツジを見上げる。管理が行き届き草が綺麗に刈られている。  風もなく穏やかであったが少々暑かった。  9:20 木陰に入り。  ー 続く ー お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024.05.26 03:00:08

コメント(0) | コメントを書く

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

|