|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

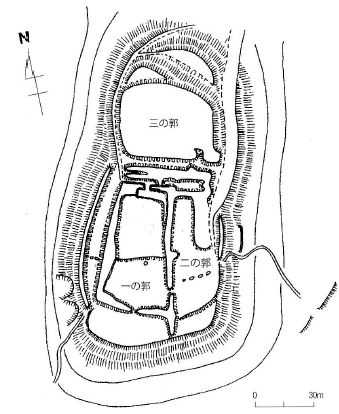

湯村山城は躑躅が崎館の西側の山間に位置する。甲府盆地の山すその道を信州方面にゆくと塩澤寺の立派な山門がある。湯村山城は、そこから山道を登ってゆくと明るい樹木の中に大きな石が点在するようになり、明確な城の遺構は確認できないが古い時代の城跡の雰囲気がある。偶々地元の人と思われる方から野鳥の撮影ですかと言われたようにここが城跡とは、認識されていないのかもしれない。訪れたときは、山つつじがきれいな色で咲いていた。 <地図> 武田信虎は、永正16年(1519)に相川扇状地頂部に位置する躑躅ヶ崎に本拠を構えるとともに、その周囲に家臣や服属させた国衆の居住を強制させ、新たに甲斐府中(甲府)を誕生させた。信虎は、永正17年(1520)の要害山築城にさいして、麓の積翠寺ではなく、わざわざ尾根伝いに甲府北西部の帯那を通り、平瀬の香積寺に下山している。自ら館の背後や西側に位置する山塊を踏査したことは、甲府防衛を意識した行動と読み解くこともでき、館の移転当初から甲府建設とその防御網整備の青図を描いていたとみられる。武田信虎は、要害山築城につづき、大永3年(1523)に南西端の尾根上に湯村山城を築城している。翌年(1524)には扇状地南東端の独立丘である一条小山に砦(現甲府城跡)を相次いで築いている。要害山は、相川扇状地の最頂部に位置し、館の背後にそびえる詰城と評価されている。意外と見逃されているが、要害山の脇には峠を越えて武田氏の本領が広がる盆地東部や西保方面から信濃へ通じる街道が走る北部交通の要衝に位置し、詰城としての機能だけでなく、館の背後から甲府へ入る街道の押えという側面を有していた。それに対して湯村山城跡は、相川扇状地を囲む山城の西側の南端部に位置する標高446mの湯村山に築かれている。眼下には信州往還が東西に走り、湯村山城山麓の南東付近に「関屋」の地名が残ることから、位置的にも信濃方面への出入口を監視し、防衛する役割を担っていたとみられる。築城時以外に史料が乏しく、維持管理体制も含め詳細は不明であるが、西からの外敵の侵入を阻む防御の要として築城されたとみられる。一条小山砦の東西南北へ通じる主要街道が集中する交通の要衝であり、 鎌倉期には時宗道場一蓮寺が成立するような場所であった。そのため、甲府の守備を固める上では重要な玄関口の一つとして一蓮寺を移築させてまで砦を築く意味があった。このように武田信虎が館の三方を囲む山塊の頂部と両端にいち早く城砦を築いたのは、甲府に通じる主要街道が強く意識され、扇状地の奥に引いた躑躅ヶ崎館へ通じる出入口を遮断できる位置に城砦網を整備したと考えられる。  <遺構> 「甲斐国志」には山頂に石塁と泉があり、烽火台であったと記述されている。現状では山頂を中心に土塁や堀で区画された三つの郭と二つの帯郭で構成されており、西の玄関口を守備する本格的な山城であったことは疑いない。城の中心は一の郭とみられ、その東に土塁で仕切られた二の郭と、北に堀と土塁で区画された三の郭が配置されている。登城口は、現時点で明確になっていないものの、二の郭南東下方に虎口状の小規模な平坦地が残ることから、その場所が大手と考えられている。湯村山城で最も大きく、整った区画を有する一の郭は、東西約40m、南北約70mの規模で、高低差を利用した南北方向に上下二段の平坦地で構成されている。記録にも登場する井戸跡は、この一の郭下段に構築されており、幅約2mの石積み井戸で現在の開口している。一の郭は周囲を低い土塁が取り巻き、虎口が三ヵ所に設けられている。その東に位置する二の郭は、一の郭に比べて東西方向が短く、約25m程度の規模で、大手道とみられる虎口と接続し、南側が大きく開かれている。一・二の郭の北側には、二本の堀切を挟んで三の郭が築かれて いるが、内部は安山岩の露頭や巨石も多く、生活面を形成していたか疑問も残る状態である。規模は、東西約50m、南北約40mの方形 に近い形状であり、北側には斜面を切り出した小規模な帯郭が二ヵ所に造成されている。  <歴史> 湯村山城一帯は、中世には湯ノ嶋と呼ばれ、古くは温泉が湧き出す場所であり、連歌師宗長が甲斐を訪れたさいに湯治に立ち寄った場所もこの一帯と推測されている。湯村山城築城については、「甲陽日記」にその様子の一端が記載されている。湯村一帯は湯ノ嶋と呼ばれ、湯ノ嶋での城普請は、4月24日に開始され、5月13日には水補(神?)の祠が城に立てられたとあることから、城内の飲料水が確保されていたことがわかる。その後、築城時の記録以外に湯村山城が歴史の表舞台に登場することはなく、武田氏 滅亡とともに1度は廃城になったと考えられるが、信濃方面への玄関口を抑える戦略上の重要性から判断し、他の城館同様に織豊政権下で改修が施された可能性もある。現在は、山頂に築かれた郭群を中心に土塁などの遺構が保存されており、山麓の甲府市緑が丘スポーツ公園側から遊歩道が整備され、山頂まで気軽にハイキングが楽しめる場所として親しまれている。 <関連部将>武田氏</関連部将> <出典>甲信越の名城を歩く 山梨編(山下孝司ほか)</出典> お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024.05.11 05:36:37

コメント(0) | コメントを書く |