|

|

|

カテゴリ:音楽

「自らを表現するためではない。同時代の作曲家たちの作品を、ひとつでも多く最良の形で聴衆に届けたくて、指揮者になった。」

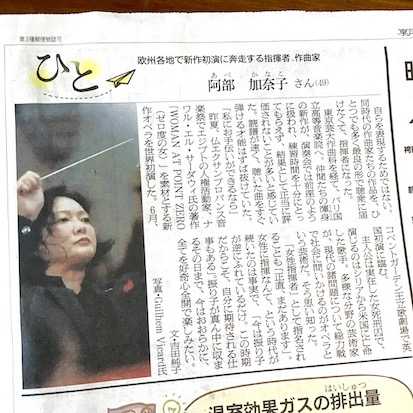

前回のこのブログに続いて、先週目に止まったA新聞の「ひと」欄、冒頭の惹句です(3月21日掲載)。  紹介されているのは「欧州各地で新作初演に奔走する指揮者、作曲家」阿部加奈子さん。記事には「仲間たちの渾身の新作が、演奏会では前座のように扱われ、練習時間を十分にとってもらえず、結果として正当に評価されないことが多いと感じていた」とあり、これが彼女を指揮者へと転進させた動機と察せられます。 この一節、普段なら読み飛ばすところですが、今回は妙に引っかかるものがあました。 短いコラム記事なのでよくわからないところはあるものの、前提としてあるのはクラシック音楽界における「同時代の作曲家たちの作品(以下「現代音楽」と略称)」の扱われ方に対するご不満のようです。 まず第一に、現代音楽が「演奏会で前座のように扱われる」ことを挙げていますが、ここで言う「演奏会」がクラシック音楽のそれなら、そもそも現代音楽がクラシック音楽の「正典」(19世紀の大作曲家の作品を中心としたレパートリー)と同格の扱いを受けるべき、と考えること自体、誤った自認に基づいているのではないか? ましてや、「渾身の作品」ならクラシック音楽の「正典」と同じように丁重に扱われ、十分に練習を積んだ演奏によって聴衆に提示されるべき、と作曲家が考えているのであれば、それは作り手の側の驕りではないのか? 前にも指摘したように、興行が中心のクラシック音楽のビジネスモデルでは、演奏家が圧倒的に優越的な立場にあります。彼らは演奏会で収入を得ているので、そこに聴衆が集まらなければ生活が成り立ちません。(コロナ禍が彼らに破壊的なインパクトをもたらした理由もここにあります。)したがって、演奏会で集客力がある「正典」の演奏に重点が置かれるのは当たり前のことでしょう。(それを否定することは、クラシック音楽のビジネスモデルそのものを否定することに他なりません。) つまるところ、亭主から見ると、「クラシック音楽作品を作っている」と自認している現代音楽の作り手たちは、クラシック音楽界に対して「自分達もその伝統に連なる一員である」という甘い幻想(誤解?)を抱き、「正典」の作り手として認められたい、という無い物ねだりをしているのではないか。 こういう人たちは、クラシック音楽界の構造問題によく目を凝らすとともに、自分達の音楽がどのような形で世に問われるべきなのか、もう一度よく自問する必要があるのではないかという気がします。 また、演奏家の側からこのような現代音楽の不遇を打破しようと孤軍奮闘(?)してる阿部加奈子さん、その努力は誠に賞賛に値するものの、クラシック音楽のビジネスモデルにこだわる限り、その努力は「砂漠に水を撒くが如き」に見えます。 ところで、この状況を一歩離れて観察すると、現代音楽と古楽は興味深い親近性を持っているようにも感じられます。18世紀以前の音楽は、基本的に演奏されることが一度きり(あるいはオペラなら一シーズンきり)を前提とした機会音楽で、滅多に再演されるのことのない現代音楽と相通じるものがあります(クラシック音楽の「正典主義」とは相容れないものです)。 また、「機会音楽」とは要するに「用の音楽」、音楽そのものが鑑賞の対象というよりは、式典を盛り上げたり宗教典礼に威厳を与えるための道具です。少し遡れば、クラシック音楽の作り手の中にもコルンゴルドやジョン・ウィリアムスのように映画音楽で大活躍した音楽家がいます。彼らはクラシック音楽のビジネスモデルから軽々と脱し、他のメディアとのコラボを通して音楽の存在理由を証明して見せたと言ってよいでしょう。いわゆる芸術至上主義者たちはこのような「劇伴音楽」を下に見る傾向があるようですが、例えば社会問題に光を当てる演劇芸術にしても「オペラ」という古臭い形式だけが表現の舞台ではありません。 「新しい酒は新しい皮袋に」です。 なお、同記事では「女性指揮者」というジェンダー問題の視点からの言及もあり、これについては「今は振り子が逆に振れているだけ」というご本人の言が紹介されていまが、これがもし「今は『女性』であることがポジティブに働いているだけ」という認識の現れだとすれば、やや冷笑的に過ぎると感じます。せっかくの機運を大いに活用して頂きたいものです。  お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2023年03月26日 18時32分18秒

コメント(0) | コメントを書く

[音楽] カテゴリの最新記事

|