|

|

|

テーマ:史跡めぐり(508)

カテゴリ:城跡と史跡(東京編)

本所七不思議も残すところあと2つとなり、本編も無事最終回となりました。

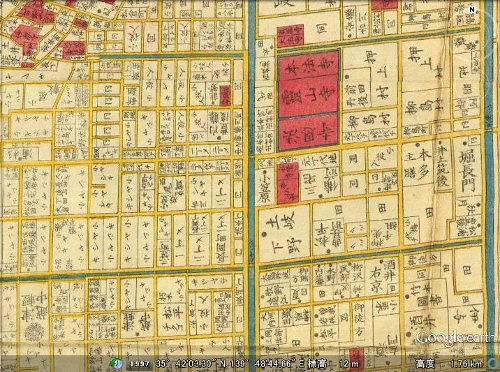

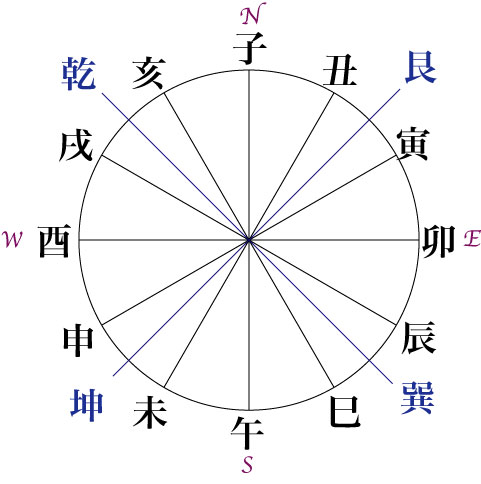

残る2つのうちの1つは「送り提灯」で、舞台はやはり南割下水の近く、法恩寺の付近だとされています。  法恩寺山門前 南割下水に沿って七不思議を追っているうちに、両国から錦糸町へと来ました。 江戸時代の古地図を見ても、南割下水の中でもこの一帯は寺院が集まっています、  法恩寺に来て気づいたのですが、実は法恩寺を訪れるのは2回目で、前回はここが本所七不思議の舞台だとは知りませんでした。  法恩寺は大田道灌の開基によって建立された寺院で、平河山の山号があるように、元々は江戸城の北東にありました。 徳川時代の江戸城では、北東の方角にある門は平河門と呼ばれ、別名「不浄門」とも呼ばれています。 昔は方角を十二支で表しており、北東の丑寅(うしとら)の方角が鬼門として忌み嫌われており、江戸城に限らず北東の鬼門の方角には、「鬼門除け」として鎮守の神社や寺院が置かれることがよくあります。 法恩寺は江戸時代になって現在地に移転し、徳川時代の江戸城の鬼門除けとされたのは上野寛永寺でした。 ところで江戸時代には方角を十二支で表したといいましたが、北東の丑寅(うしとら)が鬼門であるのに対し、南西の未申(ひつじさる)の方角も裏鬼門として忌み嫌われていました。  一方で南東の辰巳(巽)や北西の戌亥(乾)は吉方とされ、江戸城に限らず大手門は辰巳の方角、天守は戌亥の方角にあるケースをよく見かけます。 幕末に「太平の眠りを覚ます上喜撰」と、宇治茶の代名詞として歌われた喜撰法師も、百人一首の中で、「わが庵は都の巽」と少々ご自慢気な様子です。 (その後は掛詞を使いながら、「しか(鹿)ぞ住む」とか「世(予)を憂じ山(宇治山)と人は言うなり」と控えめです) 現在でも十二支が方角の由来となっていることもあり、例えば船が左に舵を切るとき、十二支の方角をとって「取り舵(酉舵)いっぱい」と言ったりします。 (右に舵をとる「面舵(おもかじ)」は「卯の舵(うのかじ)」が訛ったとも言われています) 話は七不思議に戻って、「送り提灯」の舞台となったのがその法恩寺付近のようです。 夜更けに本所を歩いていると、前方にポツンと提灯の明かりが見え、その提灯をいくら追いかけても同じ距離で先へと進んでしまい、まるで自分を送っているように見えるという話です。  推測するに、地表面と空中の温度差によって起こる光の屈折ではないでしょうか。 現在でも、アスファルトなど地表面の温度が空中より高い場所では「逃げ水」が見えますが、その逆の蜃気楼現象のようにも思います。 (もちろん江戸時代には光が曲がって進むことなど、想像もつかないことかも知れません) いよいよ本所七不思議も最後となりましたが、一番最後は最もポピュラーな話かも知れません。  「置いてけ堀」です。 錦糸町付近には堀が数多く巡らされていたようで、現在は堀跡に「錦糸堀公園」が造られています。  錦糸堀公園にある河童像 「置いてけ~、置いてけ~」の声の主が河童だったとは納得が行かないところですが、さらには河童像がコミカルなのも合点がいかないところです。 堀にはなっているものの、海水が混じっていたと思うので、おそらくフッコ・ハゼ・ボラあたりがよく釣れたのかも知れません。 それでも全く釣果なくボウズで帰って来たとき、「河童かなにかが『置いてけ~、置いてけ~』と言うので、釣った魚を全部置いてきた」と、言い訳にもならない言い訳が七不思議になってしまったとしたら。 関連の記事 本所七不思議めぐり~その1~「片葉の芦」「落ち葉なしの椎」→こちら 本所七不思議めぐり~その2~「馬鹿囃子」→こちら 本所七不思議めぐり~その3~「消えずの行灯」「津軽の太鼓」「足洗い屋敷」→こちら お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2012/09/23 12:58:57 PM

コメント(0) | コメントを書く

[城跡と史跡(東京編)] カテゴリの最新記事

|