今シーズンの東京コレクション(Rakuten Fashion Week Tokyo)はなかなか見応えがあったのではないでしょうか。CFD設立以来ずっと新人若手のインキュベーションを掲げて来ましたが、伸びそうな新人デザイナーが複数同時に登場すると嬉しいですよね。今回は久しぶりにそんなシーズンでした。

今日は記憶に残るベストコレクションの話。(実際のショー写真がないのは残念)

私はこれまでいろんな立場でデザイナーのコレクションに関わってきました。取材する側に始まり、小売店側、発表するブランド側、CFDやJFWのようなコレクション主催者側もありました。長く業界で働いているのでかなりの本数のコレクションを観てきましたが、ショーの演出やコレクションそのものの完成度に感動して終了後に席をすぐ立てなかったショー、感動のあまり背中ゾクゾク涙が出そうになったショーは何度も経験あります。

ニューヨークで取材活動をしていたとき、これまで見たことあるようなないような不思議なノスタルジックなコレクション、決してニューファッションではないのに鳥肌が立ったことがあります。1980年代初頭だったでしょうか、ラルフローレンが初めてサンタフェスタイルをズラリ並べたコレクションを披露したのは。アメリカンインディアンの生活文化をモチーフにしてはいますが、インディアンが実際にこんな格好をしていたとは考えられないスタイリングでした。

個人的にアメトラの世界はあまり好きではなかったのに、このときのラルフローレンのショーは感動してすぐ席を立てなかったことを覚えています。さらにその翌々年だったでしょうか、モロにアメトラの1930年代プレッピースタイルでまとめたコレクションも、まるで古き良き時代の映画を観ているような感動がありました。サンタフェもプレッピーも新しいスタイルではないんですが、ラルフローレンがプロデュースする世界観は魅力的でした。

(Ralph Lauren)

シーズンを重ねるたびに人気は急上昇、デビューしてあっと言う間にカルバンクライン、ラルフローレンと並ぶニューヨークデザイナーのビッグ3になったペリーエリス、映画「炎のランナー」をデザインリソースにした1981年秋冬はアイリッシュツイードをフルに使った圧巻のコレクションでした。フィナーレ時には背中に電気が走りました。このとき私はランウェイで撮影していましたが、感動のあまりモータードライブのシャッターは押しっぱなし、物凄い枚数の写真を撮ってしまいました。これ以外のシーズンでも魅力的なコレクションを次々発表、ついつい原稿が長くなってしまうデザイナーでした。

(Stephen Sprouse)

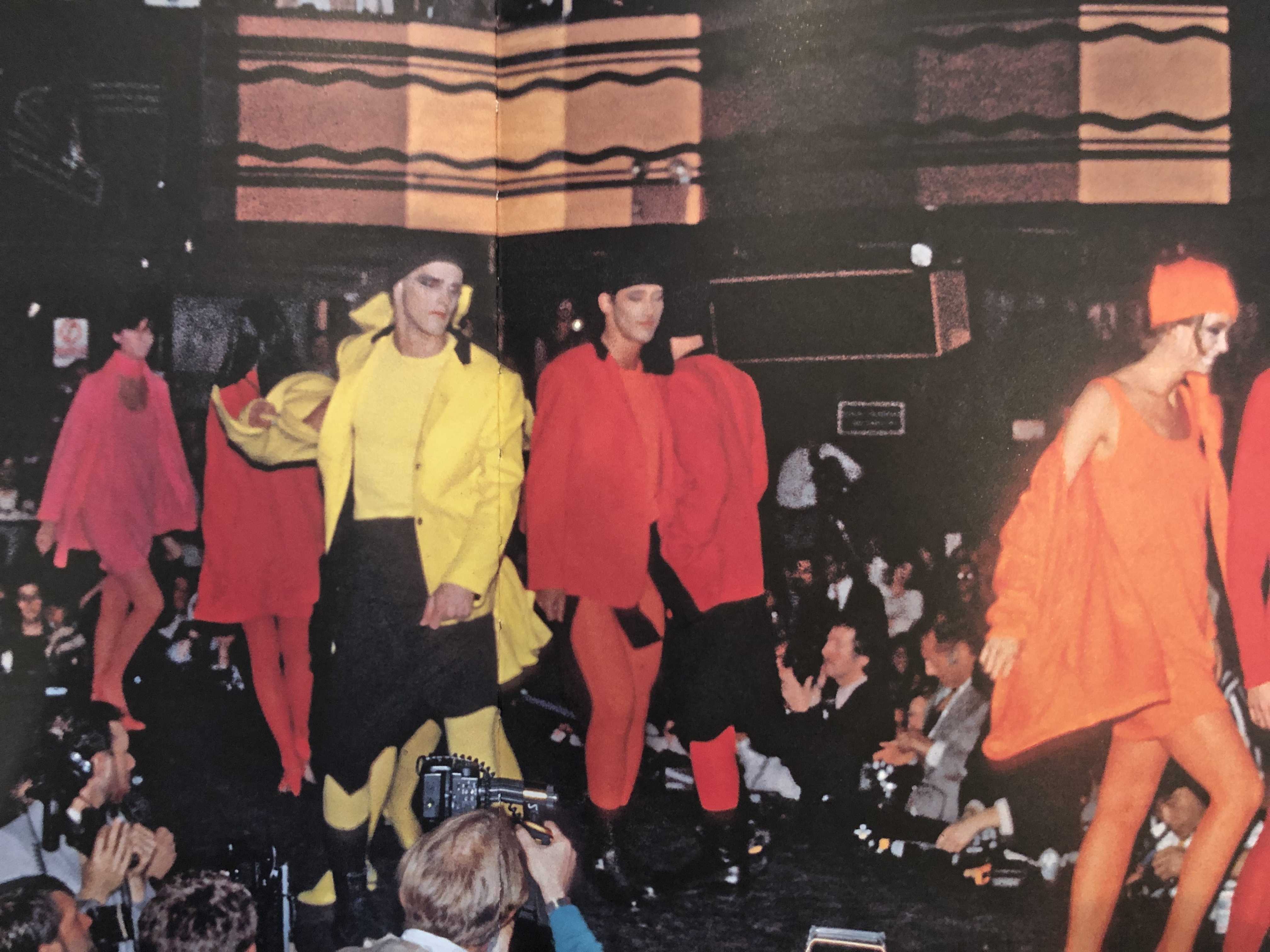

まるでロックンロールのライブハウスにいるような雰囲気の中、派手なオレンジやピンクのネオンカラーの服を着たモデルが現れたスティーブンスプラウスの1984年秋冬コレクション、これも忘れがたいショーのひとつ。マーク・ジェイコブス時代ルイヴィトンの落書きペイントのバッグで知っている方も多いでしょうが、スプラウスはほんの3年ほどコレクション制作をしていたファッションデザイナーです。マークがルイヴィトンで起用したことで業界人の多くがその存在を思い出しました。いまも記憶に残るデザイナー、非常にインパクトあるコレクションでした。

1983年3月、繊研新聞ファッション担当記者の織田晃さんにお願いして初めてパリコレに出かけました。ちょうどコムデギャルソンがボロルックで世界を驚かせ、欧米ジャーナリズムで賛否両論真っ二つに評価が分かれた後のシーズン、足速に大股でステージを歩くモデルたちはポルカドットにボックスプリーツのスカート、穴はどこにも開いていないし、袖はちゃんと両袖ついてました。パリコレデビュー時に服を解体して新しい服の概念を見せつけたコムデギャルソン、解体した後だからこその成熟した美しさと言うのでしょうか、その夜は興奮して眠れませんでした。感動のあまり川久保さんに手紙を書いて現地ショールームで手渡ししたくらいです。

同じ1983年秋冬シーズン、イッセイミヤケのボディーワークスがパリコレステージでも披露され、「こういう服もありなんだ。美しいなあ」と素直に感動しました。織物や編み物だけが服じゃない、原材料が金属だってシリコンだって服に使えるということを初めて知った「目から鱗」ショーでした。のちにイッセイミヤケは和紙、工業用ポリエステル、ペットボトル再生繊維など新素材を次々と服に登用しますが、このとき三宅一生さんのモノづくりの哲学に触れた喜びのようなものを感じました。

二度目のパリコレは1985年秋冬、初めて観たアライアが強烈な印象。ショーにつきものの音楽はない、モデルはかつてのオートクチュール時代のように番号札を持ってステージを歩く、しかもその表情に笑みはない、一見つまらないクラシックな演出でした。しかしながら、アライア特有のボディコンシャスなニットはなんとも言えぬ魅力がありました。自分たちはショーの音楽、照明、舞台美術、意表を突くメイクなどトータルでコレクションを評価しがちですが、アライアはまさに服だけの一本勝負、その潔さに感服でした。

この1985年3月のパリコレから数ヶ月後、CFDが設立され、私は東京コレクションを運営する側になってしまいました。当初はコムデギャルソン、ヨウジヤマモト、イッセイミヤケはパリコレのあと東京コレクションでもショーを開催、代々木競技場の特設テント前には長蛇の列でした。この頃が東京コレクションは最も華やかでしたね。

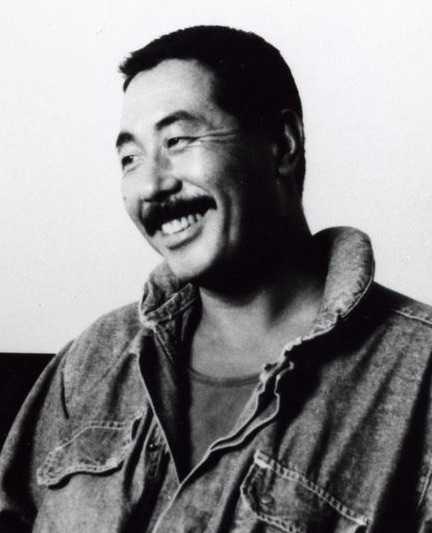

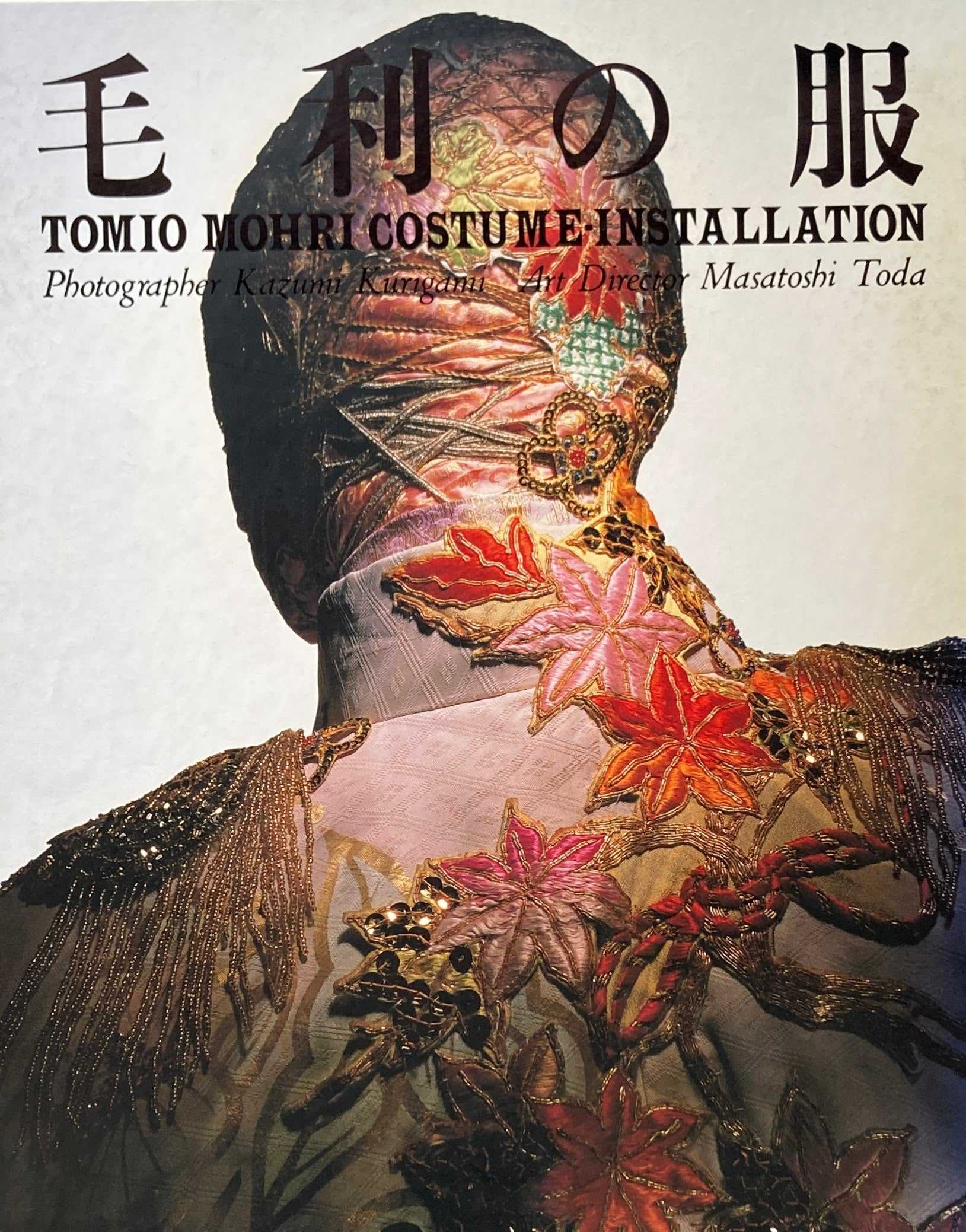

毛利臣男さん

この中で最も印象に残っているショーは、なんと言っても三宅一生さんの片腕だった毛利臣男さん演出のイッセイミヤケ1986年秋冬です。1985年秋、初めてCFD主催東京コレクションの後、毛利さんはテントと舞台美術業者に次シーズンの演出のために大型テントを改良できないか直接相談していました。毛利さんの構想は、ステージ左右のサイドパネルがショーの最中徐々に開いていき、最後にパネルが全開したところで背後に現れる大きな布が一瞬にして消え、その後にテントが緞帳のようにまくれ上がってテントの外からモデルが中に入ってくる。とんでもなく手間もお金もかかる演出プランでした。

テントを組み立てるのに10トンのクレーン車2台必要ですが、一旦張ったテントの一面をめくり上げるには風の抵抗もあって大きな建設用20トンクレーン車が必要です。しかもテントそのものはジッパーをつけ、本番前にはジッパーを開けなくてはなりません。この構想を現場責任者から聞いたとき、断るべきか、受けるべきか、責任者として悩みました。業者は物理的には可能と言う、面白いから許可しようと決断しました。ただし、雨天の場合はバックステージが濡れるので被害を弁償という条件でした。

ところが、ショー前夜のテント開け閉めのリハーサル中、会場視察にきた三宅さんが「太田さん、こんなことをして良いんですか」。三宅さんはCFD代表幹事、公平にCFDを運営すべき立場なので自社だけが特別なことをやってはいけない、「中止」と言い出しました。毛利さんは「絶対にやりたい」と言いますし、私は「やっても良いけど経費は全額負担してください」と意見は分かれました。テント脇の事務局プレハブで三人が「やってはいけない」、「やりたい」、「やったらいいじゃない」と大声で議論、現場スタッフは作業を中止して結論を待っていました。

最終的に毛利さんの演出プランは決行に。観客席でショーを観ていると、サイドパネルが徐々に開き(楽屋は着用済みの服を全部屋外に出して空間を作る大作業)、パネル全開のあとに大きな布が天井から落ち、次の瞬間テントがゆっくりと緞帳のように上がり、その外には風にそよぐ巨大な布がまるで砂漠のように波打ち、やがて同じ布のドレスを纏ったモデルたちが屋外からテントの中に歩いてきました。まるで映画「E.T」のワンシーンのような幻想的なシーン。しかも偶然ですが、開いたテントの先にはくっきり黄色いお月様、あたかもオペラかミュージカルを観ているような感動を観客は味わったはず。私にとっても、人生で最も印象に残るコレクション演出でした。

毛利臣男さんは自分が演出したショーの美しさに演出席で涙を流していました。写真をここでご紹介できないのがほんとに残念。しかし、毛利さんが東京コレクションの演出をしたのはこれが最後でした。事務局プレハブで大声を張り上げて議論したとき、私にもっと調整能力があったらこんな結果にはなっていなかったかもしれない、と責任を感じます。毛利さんはその後歌舞伎の3代目市川猿之助さんとのお仕事などで活躍、文化服装学院などで後進の指導にも当たられたと聞いています。

もう一度、毛利さん演出の面白いファッションショーが見てみたい。

<追記>

2022年10月9日毛利臣男さんが亡くなったそうです。

残念です。もう再び毛利演出のショーは見られません。

ご冥福をお祈りします。