|

|

|

カテゴリ:カテゴリ未分類

前回は大正13(1924)年の八戸大火の様子を見て来た。今回からは、城下町八戸における大火について述べる。

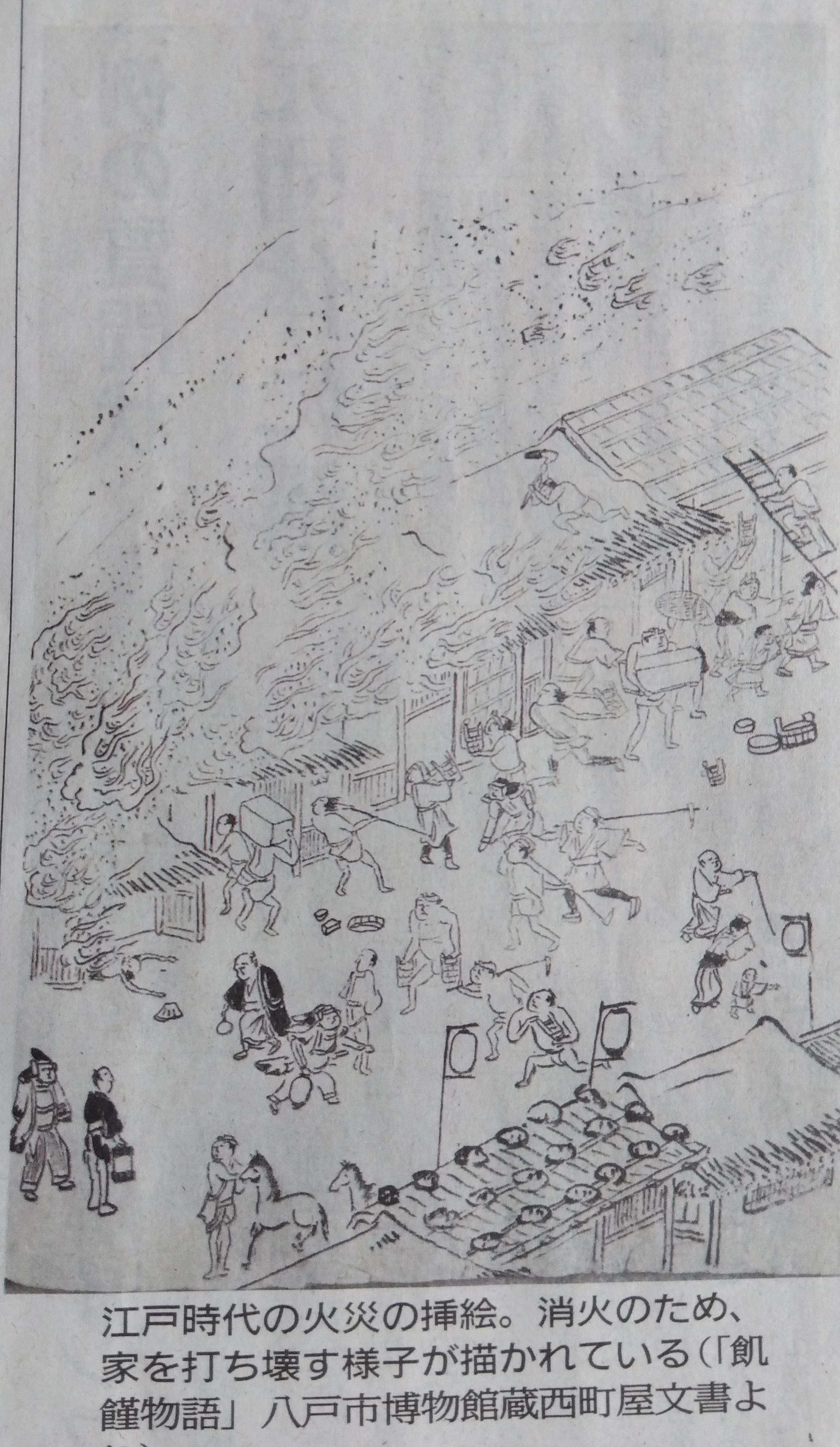

大正13年の鯛かは、八戸の都市構造がもたらした災害であると指摘したが、江戸時代の八戸城下町も年という共通の基盤を有していたことから、そこには同じような特徴が見て取れる。 江戸時代は、今以上に火事が多かった。八戸藩時代、大雑把に約30件の大火が記録されている。ボヤを含めると、相当な数の火災があったはずである。 城下に大火が頻発した理由は、住居が木造であること、屋根が柾(まさ)葺きないし茅(かや)葺きであったことが挙げられる。 まして八戸城下は西から東へ細長く、帯状に形成された地形、いわゆる”ふんどし町”であったことも大きな要因だ。 その上、冬場には太平洋岸特有のフェーン現象の乾燥が起き、西から強い風が吹き付ける。西の方の上町から出火すれば、たちまち東方に延焼し、遂には城下の全てを焼き尽くすという大惨事をたびたび引き起こしてきた。 八戸城下で被害の大きい火災は、文化年間(1804~18年)以降に多い。文化3(1806)年11月、文政8(1806)年1月、同12(1829)年4月、元治元(1864)年12月のことである。 文化年間以降に大火が集中したのは、都市居住者が増加したことによる。裕福な家持ち層ではなく、都市商業の底辺を支える日雇いなど下層町民(大正期の無産者に当たる)の増加である。 背景には、八戸藩経済が、この時期から著しく発達して、江戸と往復する大型回船が何艘も八戸に入港し、都市商業にかなりの潤いが出ていたことがある。 それに伴い、下層町民の住居数も増大した。その多くは表通りではなく裏通り、しかも路地裏の裏長屋である。町家は必然的に立て込んだ。 町人町は武家町に比べてここの屋敷地が狭く、かつ人家が隣り合うように折り重なっていたから、いったん火事が起きると瞬時に延焼して、焼失区域が次々と拡大した。 町家の密集化、いわば都市の過密化が大火を引き起こしたとすれば、城下の大火は大正大火と同様に、都市特有の災害にほかならない。 そこで文化3年大火の事例を見よう。この大火は、都市の過密化が大火を引き起こした典型的な都市災害である。 被害は家数170軒、かまど数(世帯数)229軒で、六日町を中心とした裏通りの大半が焼失した。「火勢至って強く」「火先のまま焼け行き」と当時の史料に記されるように、火勢が強かったのが特徴だった。 翌4年、藩では大火の原因として町家の密集があったと考えて、町人町の街地の拡大を図ることにした。 中でも札ノ辻(三日町、八日町交差点)より以西、三日町から二十三日町にかけての上町通りの密集が著しいとして、下組町を東へ拡張して町人町域を設け、ここに町人を強制移住させた。 武士は新設の柏崎新町へ移した。この都市拡張によって、上町通りの町家密集を解消しようとしたのである。 ところで、火事が起きると、町火消が火事場に馳せ参じた。火消以外の町民も、延焼防止の手伝いをするのが習わしだった。だが、この大火の際には、町衆は消化に出ず、各自勝手に家財を運び出した。 そのため現場の消火人員が不足し、延焼を防止することができなかった。町衆の不可解な行動に対して、町奉行の遠山平馬は「不思議の次第到来」と遠山日記に書き残している。 (現代の火消しは、燃えている建物に放水し、更に延焼を防ぐため、隣の建物にも放水します。江戸時代の消火は、建物を壊すのが中心でした。)  八戸大火から100年 (6)最終回へ続きます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2024.05.29 03:38:18

コメント(0) | コメントを書く |