|

|

|

カテゴリ:国内旅行

「大嘉陽林道」を更に上って行き、突き当りを右折、その先をさらに右折(帰路に撮影)。

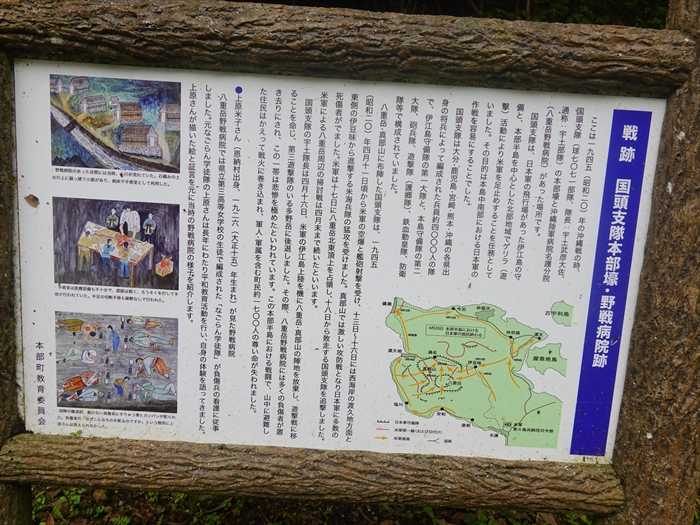

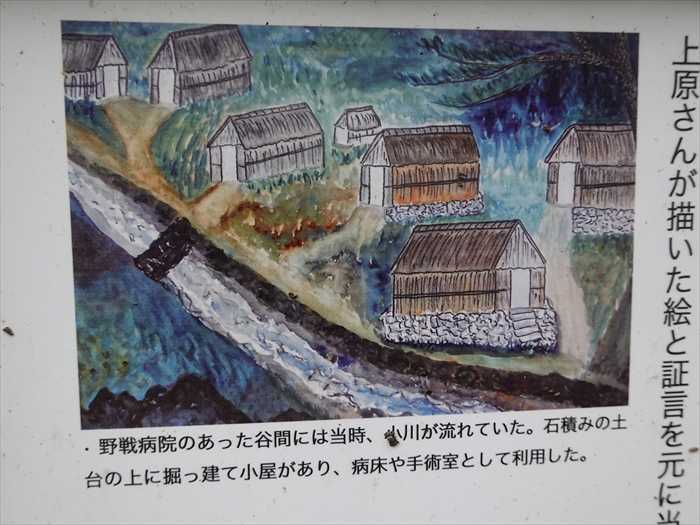

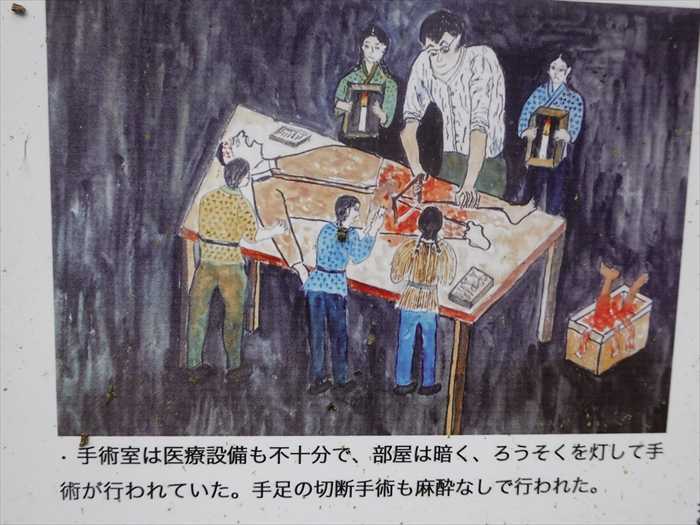

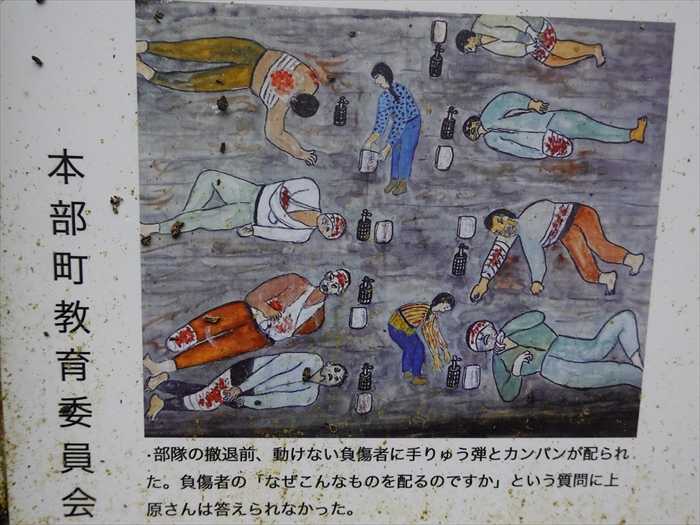

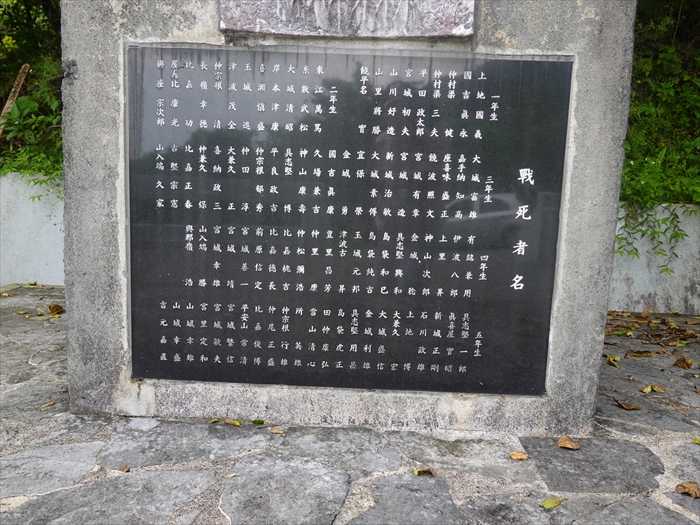

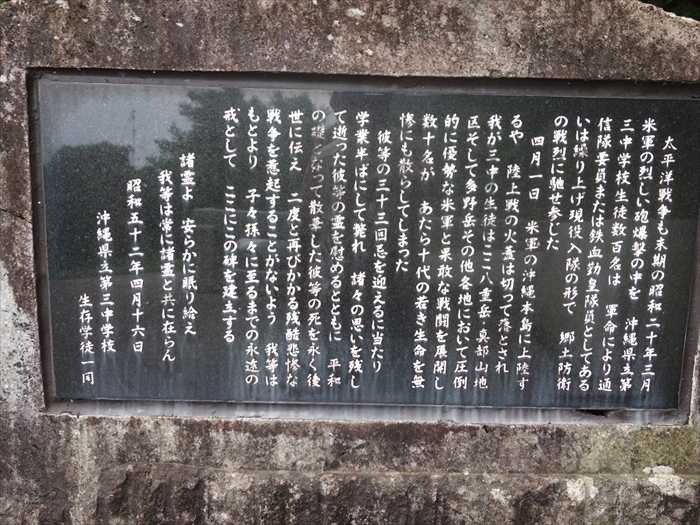

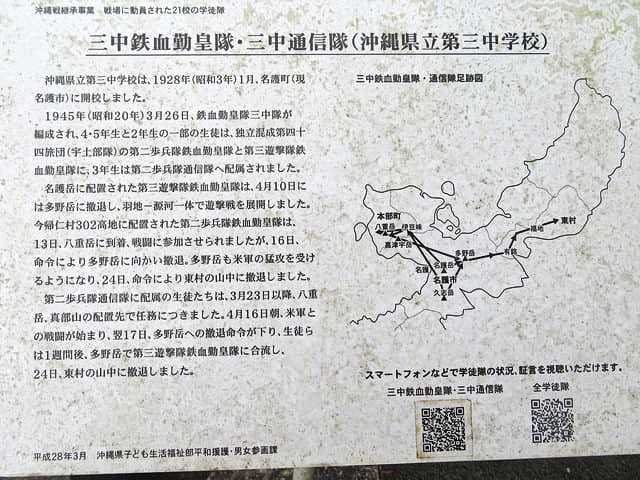

「八重岳 野戦病院跡」碑。  その先にあったのが「八重岳野戦病院跡」。  看護婦要員として支隊に従軍した「なごらん(沖縄県立第三高等女学校)学徒隊」の標柱が立つ。 主に傷病兵の看護活動にあたり、ほかの学徒隊では「ひめゆり学徒隊」が最も知られているが、 場所が異なるだけでその内容には違いはなかったのだ と。  「戦跡 国頭支援本部壕・野戦病院跡」👈リンク 案内板。  「戦跡 国頭支援本部壕・野戦病院跡 ここは、一九四五年(昭和二〇)の沖縄戦の時、国頭支隊(球七〇七一部隊、隊長:宇土武彦大佐。 通称:宇土部隊)の本部壕と、沖縄陸軍病院名護分院(八重岳野戦病院)のあった場所です。 国頭支隊は日本軍の飛行場があった伊江島の守備と、本部半島を中心とした北部地域でゲリラ (遊撃)活動により米軍を足止めすることを任務としていました。その目的は本島中南部における 日本軍の作戦を容易にすることでした。 国頭支隊は、大分・鹿児島・宮崎・熊本・沖縄の各県出身の将兵によって編成された 兵員約四千人隊で、伊江島守備隊の第一大隊と、本島守備隊の第二大隊、砲兵隊、遊撃隊(護郷隊)、 鉄血勤皇隊、防衛隊で構成されていました。 八重岳、真部山に布陣した国頭支隊は、一九四五(昭和二〇)年四月十一日頃から米軍の空爆と 艦砲射撃を受け、十三~十六日にかけて西海岸の渡久地方面と東側の伊豆味から進撃する 米海兵隊の猛攻を受けました。真部山で激しい攻防戦となり日本軍に多数の死傷者が出ました。 米軍は十七日に八重岳北東頂上を占領し、十八日から敗走する国頭部隊を追撃しました。 米軍による八重岳周辺の掃討戦は四月末まで続いたといいます。 国頭部隊の宇土隊長は四月十六日、米軍の伊江島上陸を機に八重岳、真部山の陣地を放棄し、 この本部半島における戦闘で、山中に避難した住民はかえって戦火に巻きこまれ、軍人、軍属を遊撃戦に移ることを命じ、第三遊撃隊のいる多野岳に後退しました。その際、八重岳の 野戦病院には多くの負傷者が置き去りにされ、この一帯は悲惨を極めたといわれています。 含む町民約一七〇〇人の尊い生命が失われました。 ●上原米子さん(恩納村出身、一九ニ六(大正十五)年生まれ)が見た野戦病院 八重岳野戦病院では県立第三高等女学校の生徒で編成された「なごらん学徒隊」が負傷兵の 看護に従事しました。元なごらん学徒隊の上原さんは長年にわたり平和教育活動を行い、自身の 体験を語ってきました。上原さんが描いた絵と証言を元に当時の野戦病院の様子を紹介します。」  日本軍守備隊配置と米軍進路。  「・野戦病院のあった谷間には当時、川が流れていた。石積みの土台の上に掘っ建て小屋があり、 病床や手術室として利用した。」  「手術室は医療設備も不十分で、部屋は暗く、ろうそくを灯して手術が行われていた。 手足の切断手術も麻酔なしで行われた。」  「・部隊の撤退前、動けない負傷者に手りゅう弾とカンパンが配られた。負傷者の 「なぜこんなものを配るのですか」という質問に上原さんは答えられなかった。」  案内板横の森に伸びる道の入口から向かって右側の斜面に、本部壕と野戦病院跡の石垣が 残っている と。   この先が国頭支隊本部壕であっただろうか。ハブがいるとのことで、この先は・・・。  次に訪ねたのが「三中学徒之碑」。 「三中学徒之碑」の両側には、向かって右側に碑文、左側に観音菩薩が建立されていた。  「三中学徒之碑」。  左側の観音菩薩碑。  レリーフ下部には、88名の学徒戦死者の名が刻まれていた。  添碑(三中学徒之碑)  「太平洋戦争も末期の昭和二十年三月米軍の烈しい砲爆撃中を、沖縄県立第三中学校生徒数百名は 軍命により通信隊要員または鉄血勤皇隊としてあるいは繰り上げ現役入隊の形で 郷土防衛の 戦烈に馳せ参じた。 四月一日 米軍の沖縄本島に上陸するや 陸上戦の火蓋は切って落とされ 我が三中の生徒は ここ八重岳・真部山地区そして多野岳その他各地において圧倒的に優勢な米軍と果敢な戦闘を 展開し数十名が あたら十代の若き生命を無惨にも散らしてしまった 彼等の三十三回忌を迎えるに当たり 学業半ばにして斃れ 諸々の思いを残して逝った彼等の霊を 慰めるとともに 平和の礎となって散華した彼等の死を永く後世に伝え 二度と再びかかる 残酷悲惨な戦争を惹起することがないよう 我等はもとより 子々孫々に至るまでの永遠の戒として ここにこの碑を建立する 諸霊よ 安らかに眠り給え 我等は常に諸霊と共に在らん 昭和五十二年四月十六日 沖縄県立第三中学校 生存学徒一同」 「三中鉄血勤皇隊・三中通信隊(沖縄県立第三中学校) 沖縄県立第三中学校は1928年(昭和3年)1月、名護町(現名護市)に開校しました。 1945年(昭和20年)3月26日、鉄血勤皇隊が編成され、4・5年生と2年生の一部の生徒は、 独立混成第四十四旅団(宇上部隊)の第ニ歩兵隊鉄血勤皇隊と第三遊撃隊鉄血勤皇隊に、 3年生は第ニ歩隊通信へ配属されました。 名護岳に配置された第三遊撃隊鉄血勤皇隊撃は、4月10日には多野岳に撤退し、羽地ー源河一体で 遊撃戦を展開しました。 今帰仁村302高地に配置された第二歩兵隊鉄血勤皇隊は、13日、八重岳に到着、戦闘に参加 させられましたが、16日、命令により多野岳に向かい撤退.多野岳も米軍の猛攻を受けるように なり、24日、命令により東村の山中に撤退しました。 第二歩兵通信隊に配属の生徒たちは、3月23日以降、八重岳、真部山の配置先で任務につきました。 4月16日朝、米軍との戦闘が始まり、翌17日、多野岳への撤退命令が下り、生徒らは一週間後、 多野岳で第三遊撃隊鉄血勤皇隊に合流し、24日、東村の山中に撤退しました。」  「三中学徒之碑」前の叢の中の花に戯れる蝶をカメラで追う。 「ジャコウアゲハ」。  「アオスジアゲハ」であろうか。  「リュウキュウアサギマダラ(琉球浅葱斑)」。  「ツマムラサキマダラ」。  「イシガケチョウ」であろうか。  「ちゅらハートFMもとぶ」の通信アンテナを望む。  ズームしたが・・・・。  本部町の街並みが遠くに見えた。  蜂も花と戯れて。 アシナガバチであっただろうか。  そして「八重岳」をひたすら下り、再び「国道449号」まで戻り右折すると再び 「瀬底大橋」が見えて来た。  今度は「瀬底大橋」交差点を直進。  「満名川」の河口に架かる「本部大橋」を渡り更に国道449号を進む。  「福助の玉子焼き」の看板。  県道114号線を進むと「海洋博公園 南ゲート」案内板が。 「海洋博公園、海洋文化館」👈リンクは2011年3月に、「沖縄美ら海水族館」👈リンクは 2015年6月にそれぞれ訪ねていたのであった。  「ちゅらうみ水族館」の手前にあったレストラン&ショッピング店・「竜宮城」。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|