|

|

|

沖縄本島一周の旅へ(その17):【3日目・9/27】 ゴリラチョップ~宇座茂神社~瀬底大橋~瀬底島~瀬底グスク~瀬底のろ火の神~瀬底大橋 開通記念碑~大嘉陽林道~蔦井隊の壕跡~清末隊 慰霊之塔~大嘉陽林道の展望台(1)

カテゴリ:国内旅行

「部間権現」を後にして「国道449号」を「本部港」方面に向かって走る。

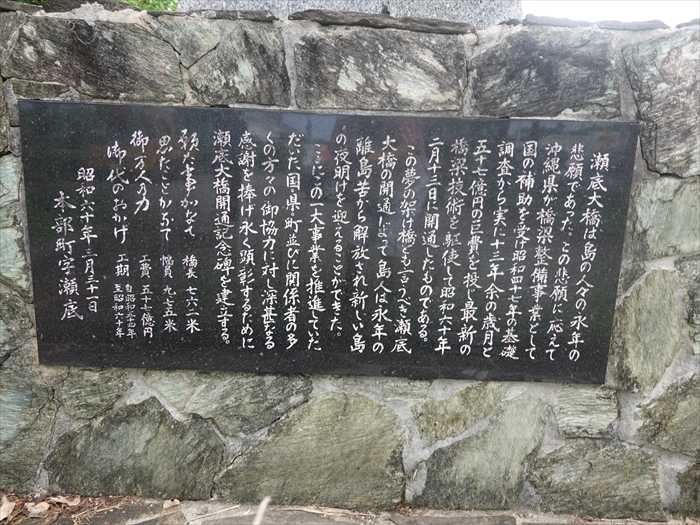

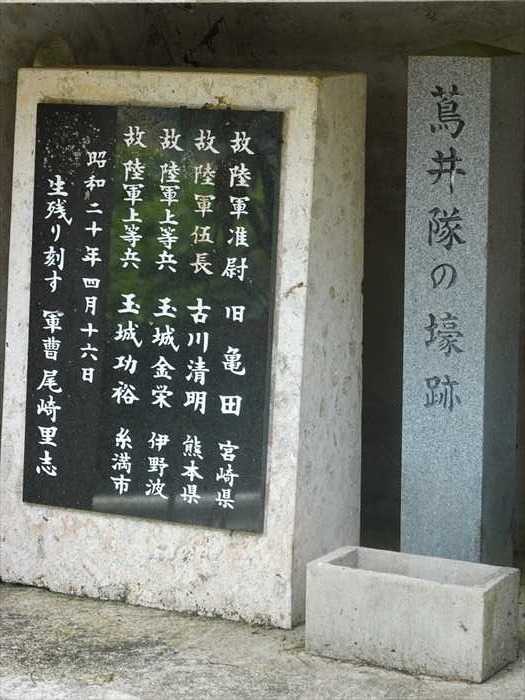

左斜め前方に「瀬底島」が見えて来た。  車を道路脇の駐車場に駐め、海岸に降りる。 ここは「崎本部緑地公園・ゴリラチョップ」。 沖縄でもサンゴが見れるポイントは幾つかあるが、ここ「ゴリラチョップ」は使い勝手も良く 沖縄本島の中でも誰にでもオススメできるビーチ。 ビーチで泳ぐことも可能だがシュノーケリングやダイビングされている方が多く、 マリンショップのツアーなどでも使われるスポットである と。  なぜ「ゴリラチョップ」という名前がついているのかと言うと、写真のようにまさしく  ズームして。 たしかに・・・・・!?。 本来は崎本部緑地公園のビーチだが今ではこの愛称で広まっているのだと。  走って来た海岸の南側の光景。  SUP(サップ)体験スクールであろうか。 SUP(エスユーピー、サップ)とはStand Up Paddle(スタンドアップパドル)の略称で、 その言葉の通りサーフボードの上に立って、パドルを使って海や川をスイスイと漕ぎながら 進むアクティビティ。 1960年代のハワイで始まったと言われているが、2000年頃から日本でもブームに と。  この日のここまでの移動ルート。 何故か、ここまででソフトが中断、しかし暫くは気が付かなかったのであった。  そして次に訪ねたのが「国道449号」・本部南道路を右に折れた場所にあった 「宇座茂神社(うざもじんじゃ)」。 国頭郡本部町健堅(けんけん)1429。  「健堅区二班集会場」の先にあった「宇座茂神社」。  昭和の初期に改築されている と。  「宇座茂神社」前から、この後に訪ねた「瀬底(せそこ)大橋」を見る。 「瀬底大橋」を渡ると「瀬底島」があった。 その間、約600mの海峡は瀬底二仲(シーク・タナカ)と呼ばれ、台風時などに船が風を避ける ため停泊する場所でもある。現在は本部新港として伊江島、あるいは与論・沖永良部・奄美大島 などを経由する大型汽船が寄港する港でもある。  そして引き返して「瀬底大橋」を目指す。  この先の「瀬底大橋」交差点を左折。  「瀬底大橋」👈リンク を渡る。 「瀬底大橋」は、沖縄県国頭郡本部町の沖縄本島と瀬底島とを結ぶ橋。 1979年(昭和54年)11月に着手し、5年3ヶ月の月日を経て1985年(昭和60年)2月に開通。  工事中であり片側交互通行。  橋の長さは762m。昔は、本島と瀬底島を渡る交通手段は、船であった為、天候によっては 島は孤立状態になり住民は苦しんでいた。架橋の実現は当時の財政面、技術の関係で、 無理だろうと言われていた。しかし、その後1967年に現地を調査し、可能性を検討して もらったところ、可能であることがわかった。だがその後、第一次オイルショックなどで 日本は不況に陥り、一度、政策は凍結されたが、結果1979年に、大橋の起工式と祝賀会が アンチ浜で行われた。そして、1985年に瀬底大橋が開通したと ウィキペディアより。 この「瀬底大橋」は、中央径間がニールセンローゼ橋 L = 141.5m、側径間はPC裄て 構成された橋梁で、ニールセンローゼ橋は沖縄県では最初のものであるとのこと。  「瀬底大橋」を渡り「瀬底島」内に入る。 「瀬底島」の航空写真をネットから。  まず最初に「恋人ビーチ」と呼ばれる場所に車を停める。 「瀬底大橋」の全景を見る。  ズームして。  中央径間がニールセンローゼ橋 L = 141.5m。 青い海に架かる白亜のニールセンローゼ橋。 ニールセンローゼ橋は,1922 年スウェーデンの O.F.Nielsen により提案された橋梁形式で、 アーチ橋の腹材にロッドあるいはケーブルによる斜材を用いている点に特徴がある。 橋の白い色と空の青、海の青のコントラストが忘れられない光景なのであった。  走って来た対岸の「浜崎漁港」方向を見る。  白き橋の奥に見えたのが「本部富士」。 沖縄県本部町の山里という地域にある山。周辺は石灰岩が炭酸ガスを含む雨によって浸食された 独特な溶食地形で、熱帯特有の円錐カルストという丘陵地帯(日本では沖縄県だけ)を 形成している。表面が石灰岩特有の植物に覆われていて、立ち並ぶ姿の一つ一つが巨大な ケルンか古墳のようになっているとのこと。  次に「瀬底グスク」に向かって進む。 これも「拝所」であっただろうか?  ここが「瀬底グスク」。 「瀬底グスク」は、瀬底集落の南東標高約65~70mの通称「ウチグスク山」に位置するグスクで、 東の御嶽 又はムーチースネードクルとも呼ばれている。 又、「瀬底グスク」は村落発祥の地とも云われ、集落の主な祭祀も ここで行われると。 グスク入口の鳥居や祠は、1991年にウフシヌハーなる人が建てたものだと。  鳥居の先に祠「女神様の拝所」。  奇妙な形をした「瀬底のろ火の神(ヒヌカン)」碑。  「のろ火の神」と刻まれた石碑。  車に戻る途中の路地の奥にも石鳥居があった。  ここにも拝所が。詳細は不明。  「神アサギ」もあった。  そして民家の前には大きな「パパイヤ」の実がたわわに。  そして県道172号線に出て「瀬底大橋」方面に戻りながら「本部町瀬底島公園」に立ち寄る。 「瀬底大橋 開通記念碑」。  「瀬底大橋は島の人々の永年の悲願であった。この悲願に応えて沖縄県が橋梁整備事業として 国の補助を受け昭和四十七年の基礎調査から実に十三年余りの歳月と五十七億円の巨費を投じ 最新の橋梁技術を駆使して昭和六十年二月十三日に開通したものである。 この夢の架け橋とも言うべき瀬底大橋の開通によって島人は永年の離島苦から開放され新しい 島の夜明けを迎えることができた。 ここにこの一大事業を推進していただいた国、県、町並びに関係者の多くの方々の御協力に 対し深甚なる感謝を捧げ永く顕彰するために、瀬底大橋開通記念碑を建立する。」 願った事かなえ 思ったことかなえ 御万人乃力 御代のおかげ 橋長 七六二米 幅員 九.七五米 工費 五十七億円 工期 自昭和五十四年 至昭和六十年」  「瀬底島」側から「瀬底大橋」を見る。  「瀬底大橋」を渡り、「八重岳」山頂に向かって「大嘉陽林道」を進む。 クネクネと山道を上って行くと左手にあったのが「蔦井隊の壕跡」碑。 手前の石柱には「故陸軍大尉 清末一義 大分県 昭和二十年四月十六日 玉砕」と。  「蔦井隊の壕跡」。 右手の石仏には「仁徳院釈義道」、台座には「一切供養」と。 台座裏側には 「故陸軍中尉蔦井対馬 大東亜戦に参加 昭和二十年四月十六日 当地本部町真部山に於て戦死す」と刻まれている と。  蔦井隊の亡くなった戦友の名も刻まれていた。 小隊長の蔦井對馬中尉、亀田登盛曹長以下約20名が慰霊碑側の壕から外への攻撃を試みて 全滅したのだと。 生残り刻す 軍曹 尾崎里志 と。  ここにも文字が書かれていたのだろうか。 それともこの場所が壕への入口 「蔦井隊の壕跡」は昭和53年に埋没不発弾等処理事業によって発掘作業が行われた。 その後崩落の危険があるということで埋め戻されたのだと。  更に坂を上り、「清末隊 慰霊之塔」へ。 沖縄北部の国頭地域を守備を担当していたのが国頭支隊。 国頭支隊の中心をになっていたのは、宇土 武彦大佐を隊長とする独立混成第44旅団第2歩兵隊。 国頭支隊は伊豆見国民学校に司令部を置いていたが、米軍上陸後は八重岳に本部を移し陣地を

構築した。 清末一義大尉(大分県出身)隊長が率いた第2歩兵隊砲中隊、清末隊之慰霊碑&清末隊の陣地壕跡 がここであると。  この碑の表面であったのだろうか? 「寄付者 尾崎久生 本部町字具志堅 尾崎康豊 〃 字伊野波 尾崎士郎 那覇市 田中茂夫 山梨県 島袋全孔 本部町字大嘉陽 渡久地政幸 名護市宮里 平成十一年六月二十三日」と。  水たまりをなんとか進む。  正面に大きな石碑が現れた。 しかしこちらは裏面のようであった。  「一九五九年十一月七日建立」と。  こちらが正面。 「清末隊之塔」と。  「清末隊之塔」の横の石碑。  廻り込むと「故陸軍中尉 清村敏治之碑」。  そして「大嘉陽林道の展望台」へ。 しかし樹が生い茂り展望は十分ではなかった。  さらに「八重岳頂上」に向かって坂を上って行った。  ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

|